『タイポグラフィ60の視点と思考』刊行記念インタビュー集 第4回:高橋善丸さん(後編)

株式会社広告丸の代表の高橋善丸さんに登場いただき、後編では、日本タイポグラフィ協会理事長という視線から『タイポグラフィ60 の視点と思考』の総括についてお聞きしました。本書の企画立案や協会の在り方、また注目したフォントの作り方などに言及していただきました。

(プロフィール)

株式会社広告丸主宰、大阪芸術大学学科長教授。中国国立寧波大学客座教授。日本タイポグラフィ協会理事長。ブランディングからブックデザインまで、タイポグラフィを主軸としながら湿度ある視覚コミュニケーション表現を探究。ニューヨークADC銀賞他受賞多数。『ここちいい文字』『ここちいい本』パイ インターナショナル刊 他著書多数。

『タイポグラフィ60 の視点と思考』の企画発案について

___「日本タイポグラフィ協会」のことと、本書が企画されたきっかけを教えてください。

「日本タイポグラフィ協会」はグラフィックデザイナーをはじめ、タイプフェイス・デザイナーや研究者、教育者など国内外の個人会員と法人会員で構成されている協会です。いろいろな活動をしているのですが、どうしてもメンバー内や同業者内での内々の企画が多くなってしまいます。展覧会も毎年やっていますが、対象が内向きになので、一般のデザイナーやデザイナー以外の人にどれくらい認知度があるか常々疑問でした。雑誌『Typographics ti;』を発行しているものの、発行部数は限られています。歴史ある専門団体として広く認知してもらいたいと思い、前回手掛けた『日本のロゴ・マーク50年』と同様、書籍を市販することに意義があると考えました。限られた対象者だけでなく、書店に並んで一般の方も見ることで初めて外に向けて認知していただけます。そういうことを繰り返してメンバーが増え、活性化できると思いました。

何かを論じようと思ったら一人が一冊の本を出して持論を語っていきますが、そういう本は結構あります。たくさんの作家が集まって本を出そうとすると、どうしても作品の列挙や作例のサンプルになってしまいます。せっかくタイポグラフィの研究者がたくさんいる団体なので、複数の人間が複数の論を語るという多様性や多視点をまとめたいと考えました。ちょうど2024年に60年の節目を迎えたこともいいきっかけになりました。

___本の中で60名の方々が論じていますが、お声がけの際に気を付けたことはありますか?

作品を持ち寄ると『WHO'S WHO』のような本になってしまいがちです。この本は、自分の作品を見せるためだったり、自分の仕事自慢をするのではなく、あくまでも自分の考え方と若いデザイナーたちに向けてのアドバイスがあって、そのための作例として紹介するものだと最初の呼びかけの際に何回も言って、「自分の制作理念を語って欲しい」とお願いしました。

___世代の幅も出るように意識されていましたか?

はい。60名は会員の半数近い人数で、参加率は大変高いです。様々なデザイン協会がありますが、協会に所属するメリットについてよく議論されています。入ったからには何か活動をしていかないと、ただ会費を払っているだけになってしまいます。展覧会などいろいろなものがあって役割を決めていくことで、小さい協会ゆえに、自分が動いた手ごたえを感じられます。会員だからこそ出版物に寄稿できると手ごたえを感じてもらえば、会員のメリットにもつながります。個人ではなかなかできないことなので、会員になっていればこのような発表の機会もありますよ、とアピールができます。

___どうすれば会員になれますか?

以前は紹介が多かったです。申込者にも紹介人が必要でしたが、今は広く入ってもらえるように、書籍の裏面や巻末で協会の紹介や勧誘をしています。それと、一度年鑑に入選した方は入会金が免除されます。おかげで微増ではありますけれど、徐々に会員が増えています。

___海外の会員も増えていると思います。どのような経緯で海外の方が入会するようになったのですか?

日本タイポグラフィ協会は、中国でも早くから認知されている協会です。日本の年鑑はどれもそうですが、特に日本タイポグラフィ協会の年鑑は中国で学びのテキストとして注目されています。ほかの年鑑はわりと実験的な作品が多い中で、こちらは現実的な作品が多いです。海外の若いデザイナーの参考になる作品が多いので、よく購入されています。私の教え子でも大学院は中国や台湾などの留学生ばかりです。そういう方たちは協会に入っておくことで、自国に帰ってからも日本とつながりを持てるメリットがあるようです。

デザイナーは「いろいろな見方」があることを学ぶべき

___『タイポグラフィ60の視点と思考』の中で、高橋さんが注目されたトピックがあれば教えてください。

インフォグラフィックやエディトリアルは論理的で、得られるものが多いと思いました。CIやVIもたくさんの方が冒頭で概念を語っていますが、考え方や捉え方の手法は皆さん異なるので、同じCIやVIでも人によって攻め方が違うことがわかります。象徴的なのは、中国で活躍しているデザイナーのホンウェイさんです。彼は「漢字」に畏敬の念があって、「心で物事をとらえよう」というアドバイスをしています。禅の思想が根本にあって精神論を語る一方で、スイス生まれでフランス在住のアンドレイ・ヴァルティンガーさんは、「造形は機能性に宿る」というバウハウスの考え方を語っています。両極端な考え方ですが、ちょうど東西の国民性の差のようなものがはっきり出ています。あとはバリアブルフォント風のロゴを作る渡辺和音さんです。バリアブルフォント自体が今注目されていることもあり、私も本書のカバーデザインの英文はバリアブルフォントを使いました。

タイトルの日本語は〈ヒラギノ角ゴシック〉ですが、「60」だけは〈小塚ゴシック〉で、その下の英文はバリアブルフォントです。バランスを合わせるために数字は〈小塚ゴシック〉を使いました。〈ヒラギノ角ゴシック〉の太さにきっちり合わせようとすると、普通なら近い書体を使いますが、バリアブルフォントはぴったり合わせることができて合理的です。ヒラギノはウェイト数が多く、一つの誌面で大小使っていくときにそのフォントのまま変えていくとバラつきが出てしまいます。細い文字のウェイトを一つ上げる時などバリアブルフォントは非常に合理的です。

一方、葛本京子さんは、極太ゴシックを作るときに中心に一番細いELを使うことで太さをより強調しています。これはバリアブルフォントでは絶対できないことです。相反することで、こういうところも対極にあります。コントヨコさんが文字詰めによるバランスのとり方を抑えているのに対し、阿部宏史さんはスペーシングをあえて崩すことで意図を伝えています。一冊の本の中でこれだけ両極端の多様性が見ていけるのがこの本の魅力です。

___「答えは一つではない」ということでしょうか?

そういうことです。本の巻頭部分にも書いてありますが、要は単視点でモノを見ていてはいけません。いろいろな考え方があって、そのいろいろな考え方はどれも正解です。どれかが正しくて、どれかが正しくないということではなく、デザイナーは「いろいろ見方がある」ことを学ぶべきです。いろいろな幅を認識した上で、自分はどこをいくのかを考えてほしいです。何かに心酔して一方向にいくのでは対応力がありません。それが、僕が伝えたいことです。

___ベテランになると凝り固まってしまいやすいかなと思うのですが、そのあたりはどう思われますか?

そうかもしれません。でも逆に、こういった「対比」もある程度経験がないと分かりません。若い方は対比が気付きにくい気はします。対比に気付きにくい方は、本書の同じテーマをまずブロックで見て、テーマは同じでも人によって視点は全然違うところを見つけて欲しいです。

文字の「らしさ」の見極めについて

__高橋さんの寄稿についてお伺いします。文字の佇まいの核を見極めるコツはありますか?

その作品にふさわしい「文字らしさ」を作っているのはどこなのか、を判断しなければいけません。必ずしも中心線や屋台骨が必要ということではありません。屋台骨をなくしても、その文字らしさがあればいいのです。「その文字らしさを作っているのはどこか?」を見つけることに尽きます。

___それは経験から生まれるものですか?

文字を見慣れている経験かもしれません。日本語や漢字を見るときはいちいち構造を読み取っているわけではなく、ぱっと見たときに「絵」として見ています。絵として見るポイントや、最初に文字を認識する部分を強調すると特徴になります。

受け止め方は人によって当然違います。それを踏まえて「一般的にこうだろう」という見え方が大切です。どこで省略を使い分けるかは、公共性の有無や見る人の幅、あるいは限られたエリアの中で見る人がいるかによって変わります。公共物や万人に分からせたい場合には、読めない人が出てきては困るのであまり省略してはいけません。特に書籍のタイトルは読めなければ意味がありません。でも、例えば限られた人が集まるイベントであれば、その人たちさえ読めれば良いのです。大胆に削ってもその人たちには分かったり、逆にその人たちにしかわからないほど極めると、むしろ深い共感になります。どのような場面で使われるのか、どういう人が見るかによって省略を使い分けることが大切です。

___本に掲載されている3つの作例「華箱」「箱中天」「レトロな印刷物ご家族の博物紙」の制作プロセスについて詳しく教えてください。

まず「華箱」は、箱のプロダクトなので箱に見せるのはもちろん大きな要素です。余計なものを削いでいきながら、どれだけ残せるかがわかる作例です。横線を全部残して縦線はポイントしか残していません。一部分で見たらわからないけれど組むと読めるでしょう、という考え方です。

『箱中天』は書籍タイトルです。ビジュアルは使わないので、ロゴ自体がビジュアルになるように考えて配置しました。「華箱」ほど省略していないので、よりわかりやすいけれど、特徴をどこにもってくるかがポイントでした。全てスクエアにできていますが、「天」のはかまを伸ばして個性化しています。書籍タイトルで絶対に読ませないと意味がないので、可読性は十分意識しています。

「レトロな印刷物ご家族の博物紙」は、漢字とカタカナが混在しています。複雑な画数とシンプルな画数の文字が混在するので、難しくなります。複雑な漢字を簡略化させてカタカナとのバランスをとることがポイントでした。「家」の屋台骨となる中心の縦棒を外しても左の三本の斜めの線で家と判断できますし、さらに斜めの線を45度で統一させていくことで、縦横のグリッドと斜めの流れが印象に残るパターン的なロゴに仕上げました。

___書籍と同じくらい可読性が重要なデザインは他にどのようなものがありますか?

VIなど社名ロゴ、ブランドロゴのデザインです。ロゴ・マークのようにマーク化したものは読めなくてもいいかもしれませんが、ロゴタイプは絶対的に読めないといけません。文字が読めないとロゴタイプではなく、マークになってしまいます。シンボルマークで文字から派生したものがありますが、マークとしての機能は画像的認識なので文字が読めなくてもいいのです。

印象の強い造形を作る方法

___文字の構造的な性格を読み取るためには、具体的にどのような部分に着目すればよいでしょうか。

例えば横線がやたら多い書体は、横線を逆に象徴したようなロゴを作ったり、横線をグッと伸ばしたりします。極端な話、横線が多い文字は実際以上に横線を増やしてその文字らしさをわざと強調する場合もあります。このように省略ではなく加算していく方法もあります。ほかにも、文字の中に丸くできるものがあれば、その丸を拾い上げて強調していく方法もあります。そうすると丸のリズムが見えて、単独の文字のときと組まれている状態で見え方が変わります。

___任意の造形パターンと文字の構造を融合させる方法の具体例を教えてください。

ワイドに見せよう、パノラマにしよう、という造形パターンが先にあるとしたら、パノラマに見せるためにはどうしたらいいか、と考えます。例えば「乱気流」の場合、「流」の右下から伸ばしてもいいのです。でも、真ん中の「気」から伸ばしています。「乱」も「口」の左下から伸ばしていいものを、「気」から伸ばしています。このようにした方が線が強調されてパノラマ感がでるからです。

「mimeicis」はファッション系のイベントタイトルで、スカートのようにふわっとなった状態として見せることにあてはめて、どう立体的にふくらみを持たせられるか、を考えました。

平面のタイトルが立体的に見えたときは、頭の中に空間や情景を思い浮かべるので感情移入がしやすいです。感覚的な情報量が圧倒的に多く、自分が情景に入った共感力が高い状態になります。

___「共感しやすい」ほかに何か、文字を立体に見せて周りの空間をも連想して取り込むことにメリットはありますか?

「空間にする」ことで感情移入して情景の中に自分が入り込む、あるいは主張するものの佇まいをイメージさせます。そうすることで、文字としての記号性だけではないものが湧いて出たりします。シンプルであるものほどよくて、ロゴやサインのような瞬間的に判断しなくてはいけないものに効果的です。絵画やイラスト、CGは一生懸命描けば立体的に見えるのは当たり前です。全部削ぎ落としているにも関わらず、なおかつそこに空間を感じさせるものは、瞬時に響く効果があります。

___文字の立体化が特に活かされる媒体はありますか?

サインを見る場合は瞬間です。本やテレビ、読み物は結構じっくり見られますが、街を歩いていてポスターやサイン、標識はとにかく一瞬しか見ません。そういうものは特に、立体化が効果的だと思います。

___非常に勉強になりました。ありがとうございました。

(取材協力:高橋善丸)

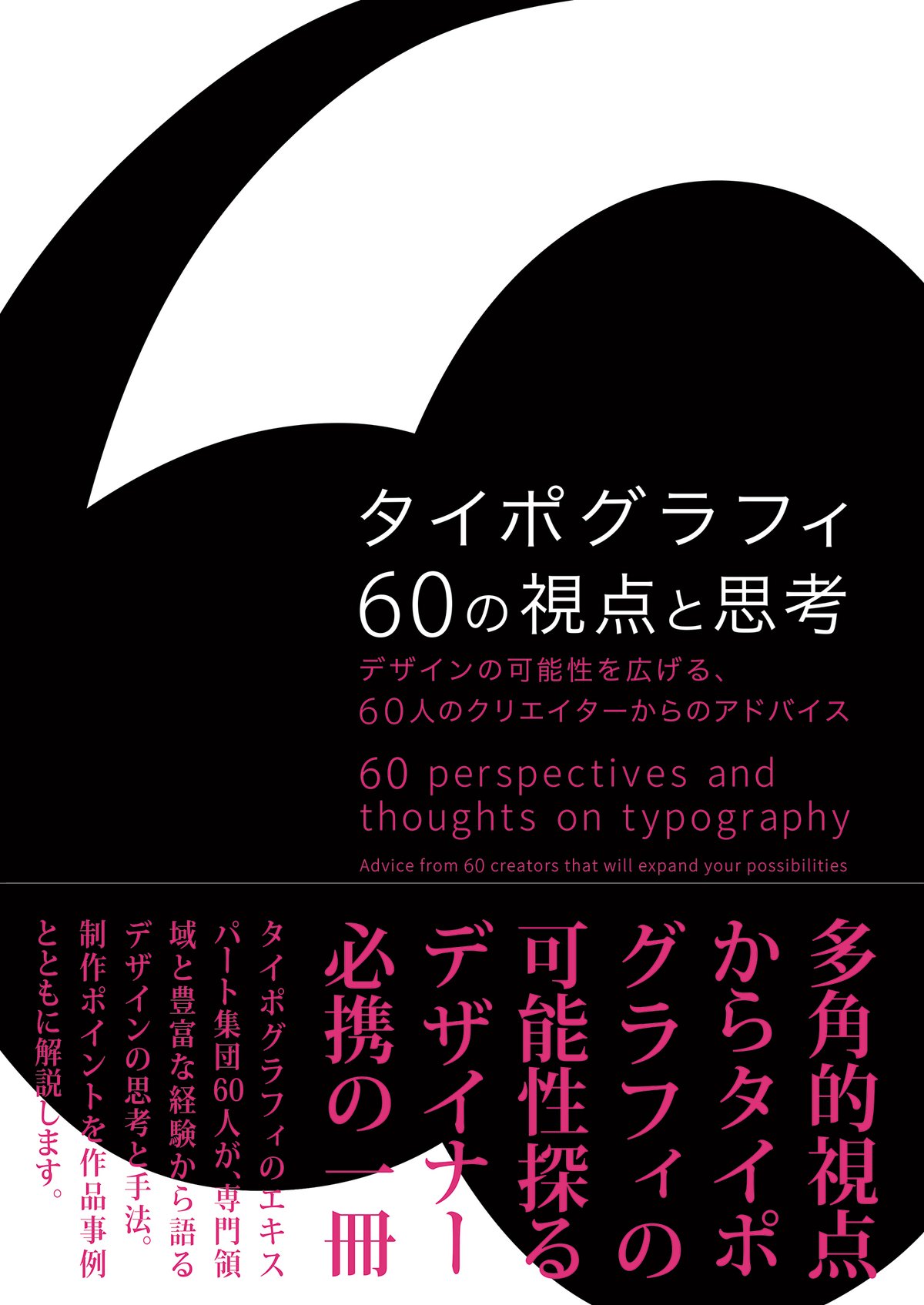

『タイポグラフィ60の視点と思考 デザインの可能性を広げる、60人のクリエイターからのアドバイス』

タイポグラフィのエキスパート集団〈日本タイポグラフィ協会〉のクリエイター60人が、それぞれの専門領域と豊富な経験から語るデザインの思考と手法。カテゴリーを60に細分化し、制作ポイントを作品事例とともに解説します。デザインの可能性を広げ、バイブルとなる必携の1冊です。(協会設立60年記念書籍)