正解を着手するか否かではない世界〜帝王戦の2人の選択〜

帝王戦三番勝負、岡部寛九段-牧野光則五段戦の記録係を務め、間近で見てきた。多少連珠の専門的事情が絡む内容だが、連珠を知らない方にも読んで欲しいことがあったので、今回は連珠世界ではなくnoteに感想を書こうと思う。

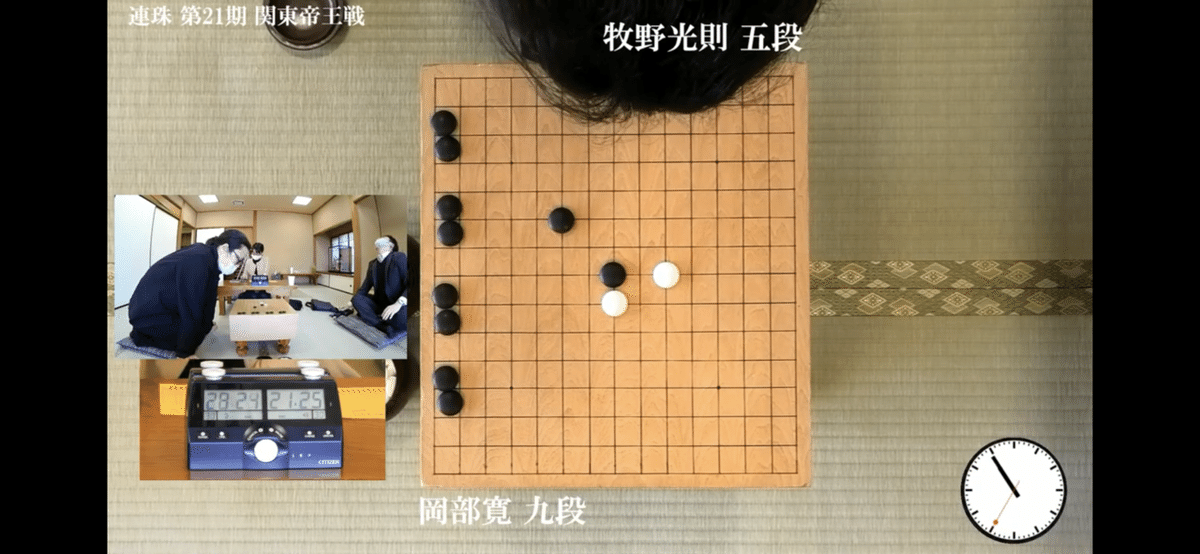

雑に説明すると、第1局、対局場の最寄駅を間違えて降り、30分遅刻した岡部九段は(遅刻したかどうかは今回起こったことの本質にはあまり関係ない)相手に正解を着手されたら勝てない局面に4手目で誘導した。その場面は

・黒に必勝手が8個あることがおよそ見当がつく(殆どの人がやらないなどの背景情報だけでも見当がつくし、盤上の理論からも推察できそう)

・牧野五段が選択できるのはこのまま黒を持ち必勝を探し当てるか、探さずに色を交換し(スワップ)相手に黒を打たせるか(自分が間違えるリスクの方が高いとみて回避する)のどちらか。

こんな感じだ。いくら必勝が落ちてると言っても、初見で8個全て探りあてるのは50分という持ち時間で困難なのは連珠をやったことある人は誰でも体感してるだろう。迷わずスワップする人も多いと思う。

牧野さんはどうするのかなと思った。きっと、黒を取って考えるだろうなと予想した。牧野さんは考えることが好きだ。勝ちがあるかどうかわからない道を歩くのが好きな人間だ。相手は正解を知っているからスワップすれば負ける可能性が限りなく高いという打算や、負けだとわかってる道を選ぶのは棋士の信条に反して生理的に無理、など幾らでも理由はこじつけられる。しかし彼はそんなことよりも、考えることがシンプルに好きだから考えてしまうんだろうなと思った。そしてその通りになった。

岡部さんが遅刻した時間も超えて、牧野さんは考え続けた。しかし私の予想はここから裏切られていく。牧野五段は50分の待ち時間の45分を使って、5分を切ったところでようやく黒石を置き始めた。いくらなんでも考え過ぎや。馬鹿なのか?愚直なのか?5手目以降だって、正解を着手し続けるのは相当難しい筈で、そんなに時間を使ったらリスクしかないだろう。黒石が一個、二個、、といつもの牧野さんと同じくゆっくり置かれていった。確信がないのが手つきからありありとわかる。次第に彼は苦しそうにうめき出した。まだ迷ってることを隠そうともしなかった。

通常5手目の候補を最大値の8個置く時は全て決めてから置き始め、淡々と、さっさと、置き終わる。置く際にどれかに違いを持たせてメタ的意味を持たせたくない為だ。有力かどうかを置く順番でわかるような動作もしない。

しかしこの日の牧野さんは6個置いた時点で完全に固まった。既に残り3分になっている。ここでもまだ考えるとは、私の想像を超えていた。結局8個置き終わったとき残りが1分48秒になっていた。

自分なら少しは時間を残さないとこの先乗り切れないという打算から、ここまでのことはできなかったと思う。牧野さんの純粋さに私は胸を打たれた。そのことを帰宅後に中山珠王に話すと、彼は専ら岡部九段がこの作戦を選んだことに衝撃を受けたと語り出した。

岡部九段視点からこの局を見てみるとまた、違った景色となる。彼は正解を着手されたら勝てないと知ってて、この問題を相手に投げかけたのだ。正解は初見では限りなく難しい、即ち勝つ可能性は物凄く高い。また相手の時間を削る実戦的ゲインも物凄く高い。そして相手は思わず愚直に考え続けてくれるだろう人なのも、よくよく知っている。つまり勝負師的には大いにありな選択だ。

しかし、負ける世界線だって存在する。相手が知ってないとも限らない。実戦例もあり、講座でも文章化されたことがある。普通に読みで見つけられる可能性だってある。さらに言えば、棋士たる者が負けと知ってる道をあえて進むという、本能に逆らう行為なのだ。九段という立場の人間が番勝負という大舞台で使うのは、鬼手と言っていいだろう。外野に批判されるリスクだってありうる。正解を人目に晒すことで今後知られてしまうリスクもある。それでも彼は飛び込んだ。

中山はこの白4を実際に去年のA級リーグで私相手にやろうか迷ったらしい。そして見送った。自分が本気で考えた手を、岡部さんがやったことに深く感じ入ったようだ。私は対局者が盤上でどんな内容を描くのかに興味があったので、盤外背景にはあまり興味がないと言ったら、中山はむしろ普段は連珠のことばかり興味を持つくせにこの日はやたら勝負がもたらす機微に注目していた。なるほどなぁ。たしかに、岡部九段のしたことも、並の棋士にはできないことだ。牧野さんとは全く別の意味で胆力が大きすぎた。

この日2人が選んだのは、理屈で言えば正解ではないことばかりだ。負けの手をあえてやる、わからないのに残り1分まで時間を使う、ある側面から見たらリスクしかない。彼らが何故そうしたかはわからないが、結局は最後は自分で好きなように、やりたい手を選んだのだと思う。勝つためにやれることは正解を着手することばかりではない。いや、勝つ為にやってるかすら怪しい。この世には正解が一つしかないなんて事はないかもしれない。むしろ第1局のように、正解がない場面の方が多いのかもしれない。バックギャモンの解析を見ていると正解が必ずあるように思ってたが、そもそも正解がないのに棋士は生きなくてはいけないのだとしたら………。最終的には、自分の好きなように生きるしかないのではないだろうか。

きっと2人は今日やりきったのだ。好きなように着手したのだ。誰に後ろ指を指されても構わないと。さぞかし爽快だったろう。やり切った姿は側から見ててもかっこよかった。

最後に自分の話を記す。彼らを見て最近の自分のことを思わずにいられなかった。私は前日、10年以上続けてきた将棋教室を3月までで辞める決意をした。閉鎖を何度も何度も迷って、牧野五段のことを笑えないほどギリギリまで迷って、月が変わる2日前にようやく会員にメールを送ったのだ。

自分がライフワークだと信じていた将棋の普及を離れるのはとても覚悟が必要だった。長年積み重ねてきた人々との繋がりは金銭に換えられない財産で手放すのは惜しかった。何より社会に申し訳なかった。コロナ禍では何が正しいのかわからないことばかりだった。コロナ禍でなくても、人生は何が正解なのかわからない。

自分の背中を最後に押した決め手は、多くの人の為になる正解なことを探すより、自分の好きなように生きようだった。この着手がたとえ大悪手でも、正解がそもそもない可能性や、正解を指さなくては生きていけないわけではない。ならば、自分の残りの時間を新しい挑戦(=連珠)に費やそうと思ったのだ。秒を読まれて着手しなくてはならなかった私は、好きな手を指した。正解でなくても、きっと後悔はしない。