日本語の図案文字はどこから来たのか 第四回

別の案件も併行して調べモノをしたり資料探索をしたり、はたまたカクテーシンコク書類どもとたたかったりしているうちに、そうでなくても短い二月がびゅーんと過ぎ去っていってしまった。

十時柳江の図案文字集に関してあらためて調べてみたところ、おもわぬ “発見” があったりして「もうちょい触れる」程度ではとてもおわりそうになくなってきてしまったのだが、せっかく乗りかかった舟だからこの際もうしばらくお付き合いいただきたい。

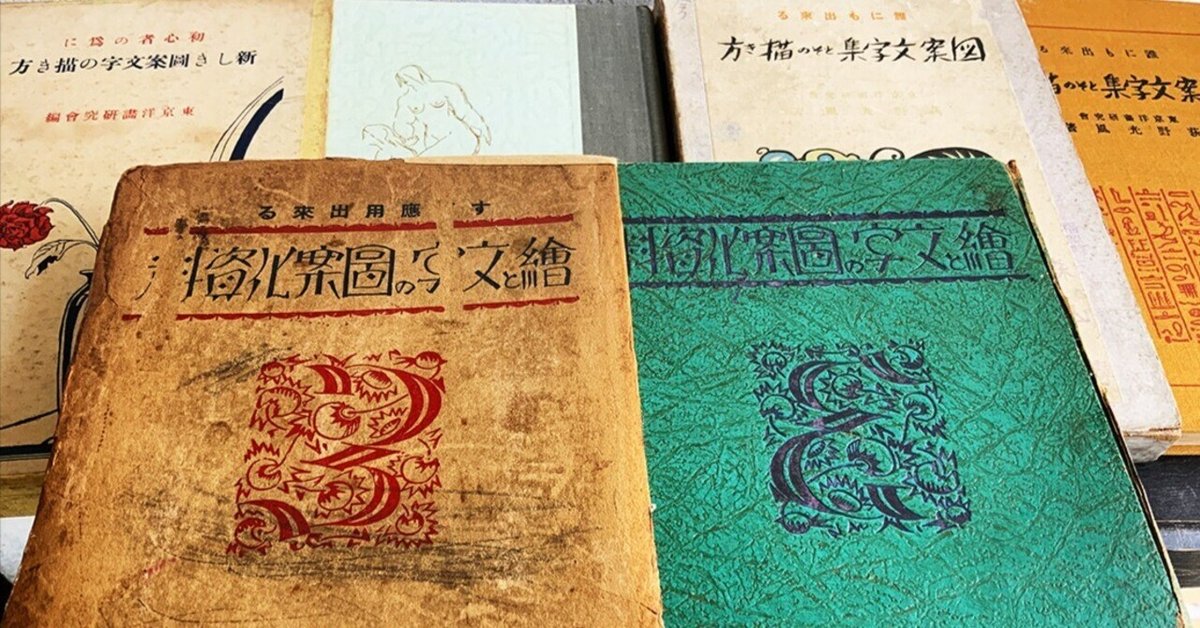

昭和初期の “ちょっと引っ掛かる” 図案文字集

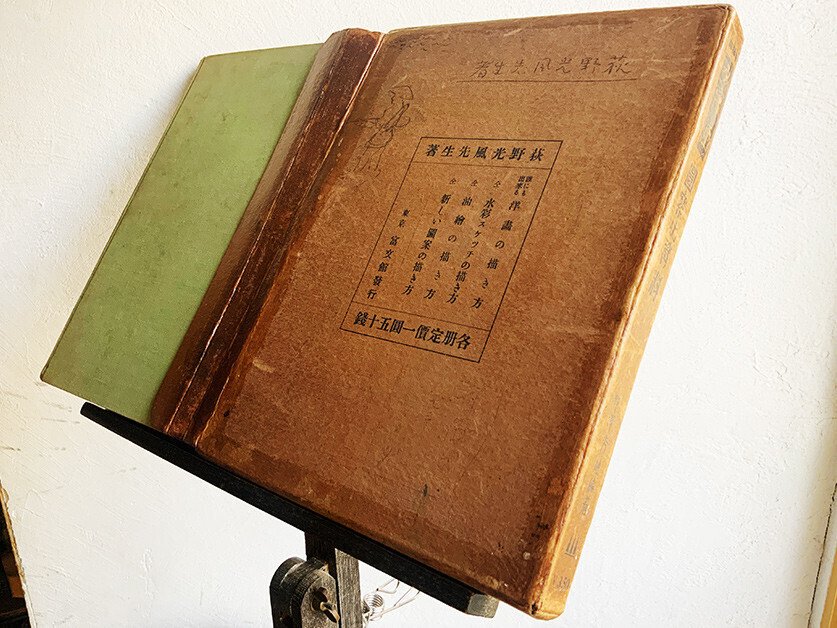

さて、十時柳江『その儘使へる繪と實用圖案文字』が大阪の弘文社から上梓されて二年半あまり後の昭和四年(1929年)十一月、東京の出版社から小型の図案文字集が刊行された。

荻野光風『誰にも出來る 圖案文字集とその描き方(誰にも出来る 図案文字集とその描き方)』という、函入り布装角背上製本だ。

「東京洋畫研究會(東京洋画研究会)」についてはちょこっと調べてみても情報が拾えなかったのだが、荻野光風は水彩画家 荻野康児としてその名を知られた人物らしい。

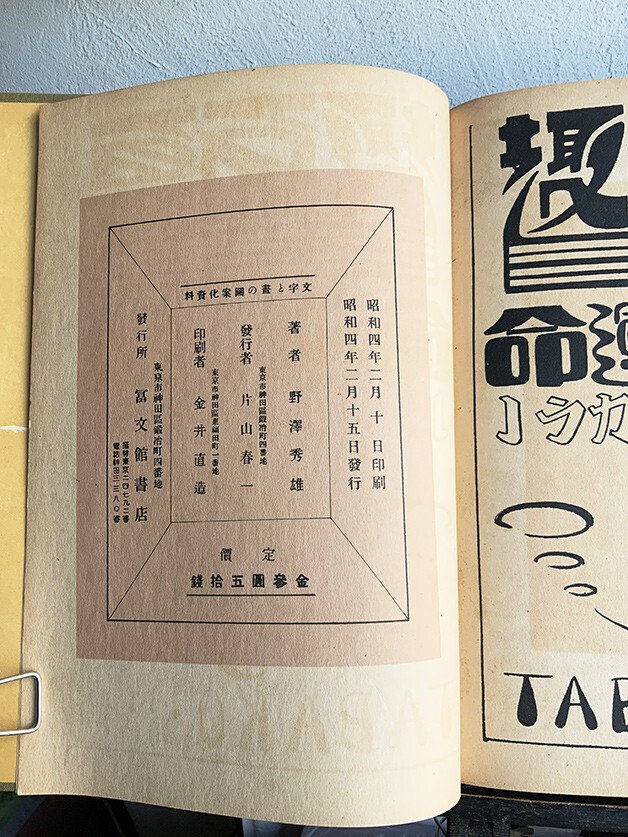

奥附ではタイトルが「新らしい圖案文字集と描き方」になっている。発行者の富文館書店 片山春一については後ほど触れる。

序

私達が美を喜び、醜を嫌ふ事は人間共有の本能であつて、これはどんな未開人でも、小兒でも、動物でも持つてゐるものである。これは意匠文字に於ても當然適應する言葉であつて、誰しも、醜い、讀みづらい、字には目をくれ樣ともしない。美と實用とは餘程の距離がある樣に考へられるが、しかし美しいといふ事は必ずしも實用と相反したものではない。美と實用とは互に援け合つてゐなければならぬ性質のものである。故に、美を尊重して實用を妨害(こゝでは讀みにくい)したならば、實用無視の誹りを受けねばなるまい、それは目的と周圍の事情によつて考慮しなければならない問題である。

文字の用途は澤山の意義を持ち、その藝術化と、實用化には未だ大きな未來を有してゐる。即ち羅馬文字に於ても意思表示に用ゐられる字體以外に意匠されたる字體が幾百と知れず存在し、支那文字に於ても古代文字が寧ろ現代の漢字の型式よりもはるかに藝術的又能率的であるのに私達は反省させられる。

これからの私達の文字に對する必然的慾望はその裝飾化意匠化であるといふ事を忘れてはいけない。印刷物又は廣告畫に於ても裝飾文字の助けを借りなければならない事は勿論の事である。

外國に比して日本の漢字及び假名の裝飾圖案化の研究は實に今日の急務である。故に諸君は彼の羅馬字に見る如き美しい裝飾化を日本文字に於ても見られる樣に研究努力して欲しい。この小著がその研究資料の一端にでもなれば編者の幸甚とするところである。

一九二九年六月

著者識

標題に「誰にも出來る」と掲げられているとおり、商業図案に限らず日本語文字の図案化についてデザインレヴェルの底上げを目指して編纂されたものらしきことが、☝この序文から読みとれる。

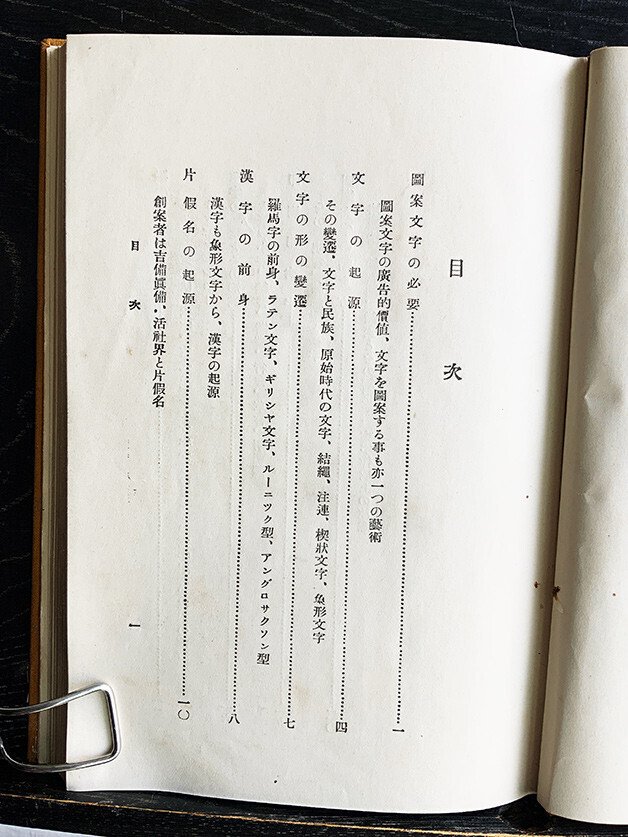

それなりの束幅がある本にもかかわらず、目次は二十ページまでしか載っていない。

内題は「新らしい圖案文字集と其描き方」になっていて、表紙とも奥附ともまた異なる。

圖案文字の必要

圖案文字と云ふのは模樣的に形付けられた文字の事である。

人間の生活狀態が複雜になればなる程、今迄夢想だにもしなかつた事が實用化されて來る。文字も亦この實用化が非常に急速的に擴張されつゝあるものゝの一つである。

文字の美を建築に應用する時、壯麗にして正しき線を以て構成された文字はその建築物の偉觀を一層深めるものである。

人にとつては文字を讀むといふ事は一つの仕事の樣なものである。どんな廣告にせよ、廣告でさへあれば恰もニユースペーパーの三面記事が萬人に興味深く讀まれる如く多くの人が進んで讀んで呉れたならば大變に都合のよい。廣告主にとつては結構な事であるが、そう注文通りにはゆかないもので、人は三面記事を讀む樣に熱心に廣告を讀んではくれない。何かしら餘程の興味を感じた場合の外、讀まふとはしないものである。これは自分に何の關係も興味も湧かないといふ處から讀むといふ仕事から避ける爲なのである。人間といふものは餘程退屈で困る場合の外、絕対に興味のない仕事には手をつけ樣としない。では何故に三面記事は盛に讀まれ同面に同樣に印刷されてゐる廣告が讀まれ樣としないか、それはその廣告に何の興味もないからである。つまりその廣告がまづいからである。

「廣告なんか讀んだつて何にもならない。」と思はれるが爲に顧みられないのである。

そこで、くどく色んな事を書きたてるよりも一目みて何の廣告だと解る樣に、又讀んでも大して手間のかゝらない短かいものにしようといふ傾向になつて來た。どうしても短かく書けない廣告はせめて見出しだけでも人の注意を惹くものにし、内容に好奇心を抱かせ樣と努める樣になつて來てゐる。

しかし見出しに極めて人の心を惹くように注意句を使用してもこれを讀まない人には解らない。文字で書かれる以上、極く短い句、といつても六、七字以内のものは少い、又六、七字位のものでないと見ただけで、讀まずとも人の注意を捉へ、內容を讀まふと云ふ氣を起させるに充分な好奇心を唆るだけの力が伴はないものである。

そこが讀ませる廣告のつらい處である。だから餘程使用する必要な文字をうまく圖案化して人の注意を惹く樣にしなければならない。さて以上で廣告に於て文字が如何に重要な役目をするかお解りになつた事であらう、から以下少し、文字といふものについて述べてみたいと思ふ。

書(即ち文字)は手指の運動による精神の表現であつて視覺に訴へる一個の獨立した藝術である事は云ふ迄もない。

私達が日々の新聞紙上に見る澤山の廣告の文字、又はウシンドウバツクの圖案文字、或は店頭に揭げられたる看板類!各商店の包裝紙各種ポスター類に至る迄、その程度の差こそあれ、全て皆圖案化されたる形式をもつてゐないものは皆無と云つてもよい程である。だからその使用されてゐる範圍も殆ど無限といつてもよい。それが原因して

文字が現代の樣に意匠化され、圖案文字といふ一個の獨立した立派な地位をかち得る迄に至つたのである。

文字を圖案する事——一つの直線と他の曲線の交錯、又は大小各種の直線のみの幾何學的な交はり、或ひは一點一劃の配置、如何によつてその形の上に表現されて來る美しい調和、それ等を研究するのは非常に興味深く、又むづかしいものである。

優婉なる曲線の魅惑、更にその線上に奏でられる餘韻、又は力強き太き線の印象的魅力——それ等は凡て圖案する人によつて如何樣にでも變化し得るものである。

……

格調高くしようとなさったためか、持って回ったちょっとクセのある文章でなんだかわかったよーなわからないよーな……という感じww

要するに、…

新聞紙上に広告を打つにしても、ただ文字だけならべてあっては読者にはなかなか興味を持ってはもらえない

だから、グラフィックデザインでまず注意を惹きつけ、肝腎の宣伝の中身へと引っ張り込む必要がある

ひと目で意味がつかめる六、七文字くらいの短いフレーズをデザイン化された文字で描くことによって、そうした効果が期待できる

視覚に訴えるその効用が認められつつあるからこそ、図案文字がさまざまな場面で用いられ、確固たる地位を占めるようになってきた

それは伝統的な「書」が裡なる精神を視覚化する芸術であるのに対して、文字のヴィジュアル面での魅力により人目を惹きつけ、その意味するところをわからしめる技術なのである

…というようなことがおっしゃりたいのではないかしらん。

☟ここにいう別刷り「練習用紙」というのは、後でご覧に入れるが前ページ☝に「(挿繪參照)」として載せてある描き方見本のと同様の方眼紙だ。

……

漢字の形態を構成する爲に結體法と云ふ方法がある。その法は先づ一定の輪廓即ち矩形、圓形正方形その他、或る與へられたる輪廓內にその線及び點を均等に配置する方法である。(挿繪參照)かくの如くすれば文字は必ず美しく見えるものであるが、その他に文字を構成する線及び點の内には、主となり從となる部分も自ら備はるものであるから、その順序を誤らなくすることが肝心である。(練習用紙を別刷にして附錄して置いたからそれによつて試みられたい。)且つその線、點には運動の表現のあるのを必要とする。運動あればこそ、そこに力があり、初めて文字に活氣が橫溢し人の心を捉へる事が出來るのであるから。これ等の方則は現代の圖案文字、活字文字に流用されるものである。

……

……

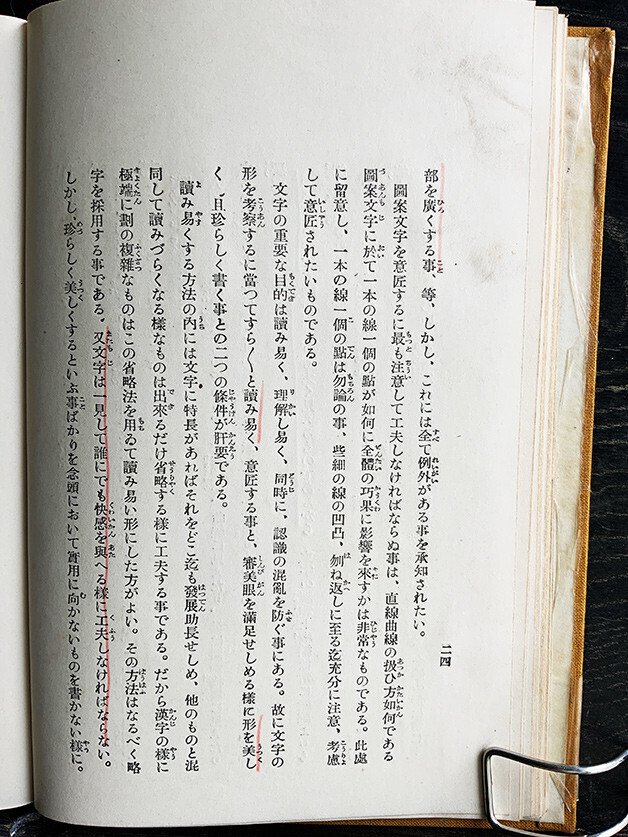

圖案文字を意匠するに最も注意して工夫しなければならぬ事は、直線曲線の扱ひ方如何である 圖案文字に於て一本の線一個の點が如何に全體の巧果に影響を來すかは非常なものである。此處に留意し、一本の線一個の點は勿論の事、些細の線の凹凸、刎ね返しに至る迄充分に注意、考慮して意匠されたいものである。

文字の重要な目的は讀み易く、理解し易く、同時に、認識の混亂を防ぐ事にある。故に文字の形を考案するに當つてすらすらと讀み易く、意匠する事と、審美眼を滿足せしめる樣に形を美しく、且珍らしく書く事との二つの條件が肝要である。

讀み易くする方法の內には文字に特長があればそれをどこ迄も發展助長せしめ、他のものと混同して讀みづらくなる樣なものは出來るだけ省略する樣に工夫する事である。だから漢字の樣に極端に劃の複雜なものはこの省略法を用ゐて讀み易い形にした方がよい。その方法はなるべく略字を採用する事である。又文字は一見して誰にでも快感を與へる樣に工夫しなければならない。しかし、珍らしく美しくするといふ事ばかりを念頭において實用に向かないものを書かない樣に。

美しいと云ふ事はむやみに裝飾的であるとか複雜であるとか云ふのではなく、却つて簡單であつてその中に云ひ知れぬ、品格があると云ふ事であるから。(引用者註:以上、ルビ含め原文ママ ただし縦書き用大返し記号は仮名に置き換えた)

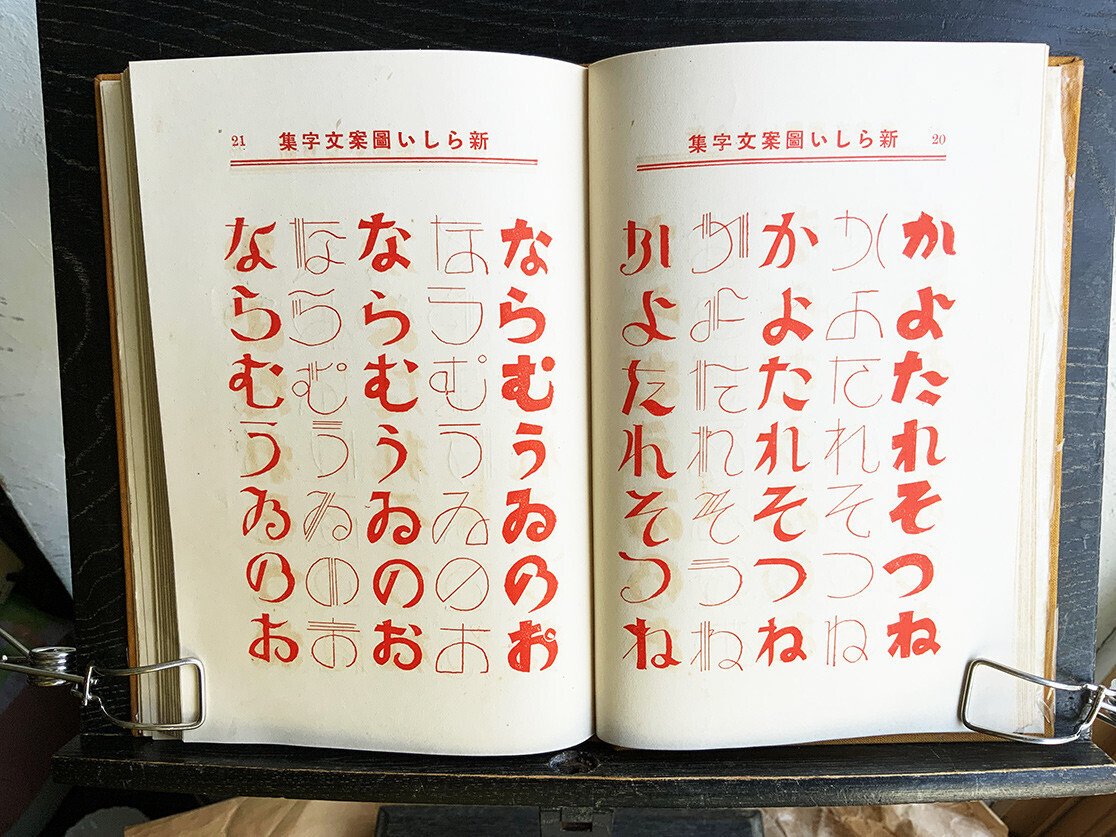

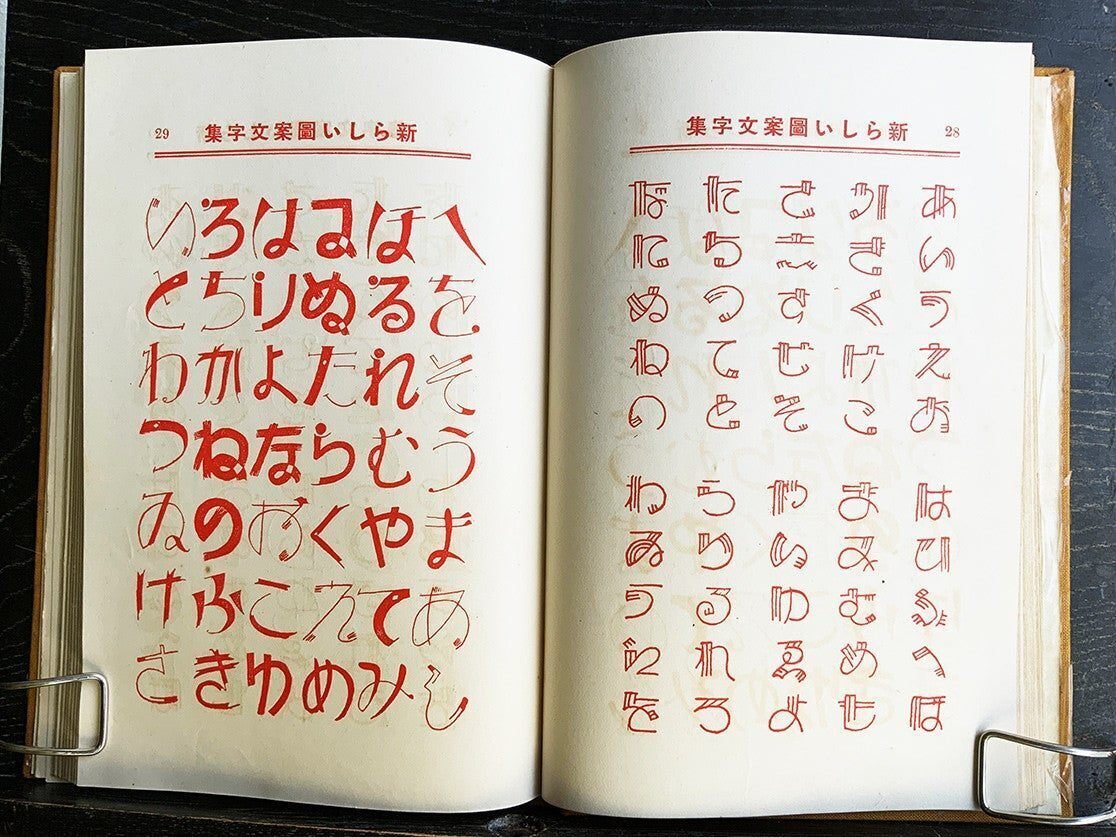

ノンブルが振ってある最終丁 p. 142 ☟の後に、このような方眼紙を両面に刷ったページが五丁ついている。はじめの三ページばかり、ご旧蔵者が描きこんでおられる(右側のひらがな☟はあらかじめ印刷された見本)。

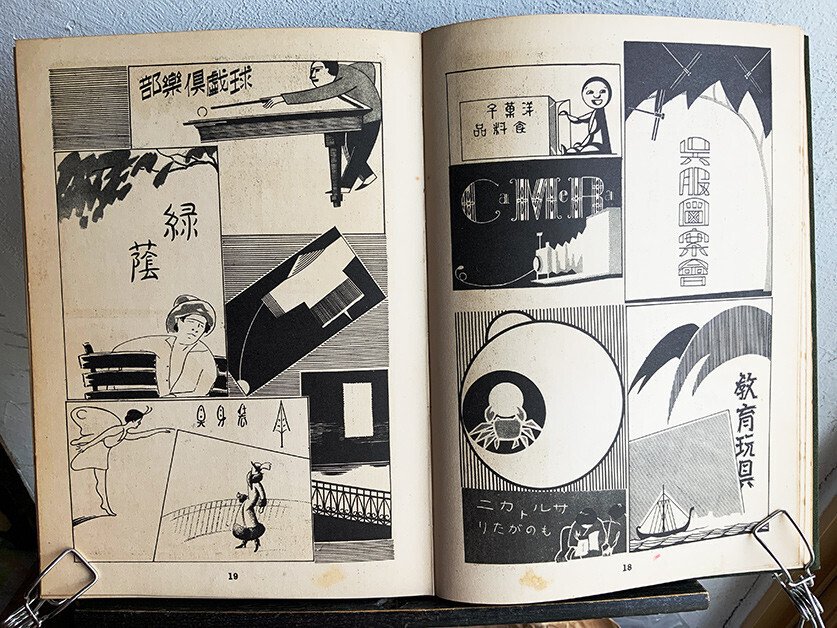

さて、目次に含まれていない部分をご覧いただくとしよう。

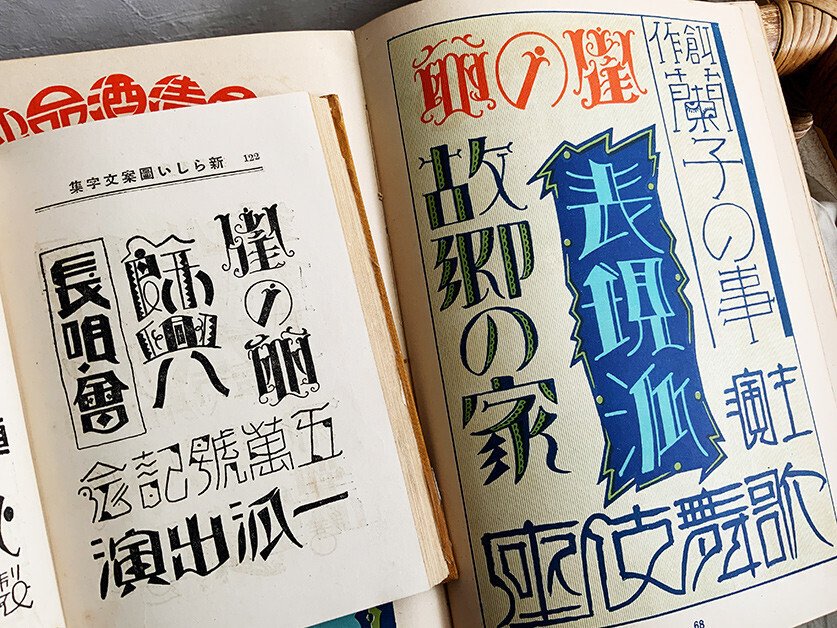

一見して、ここからがメインコンテンツであることが見てとれる。ノンブルもここから振り直されているのだが、これの目次は載っていない。

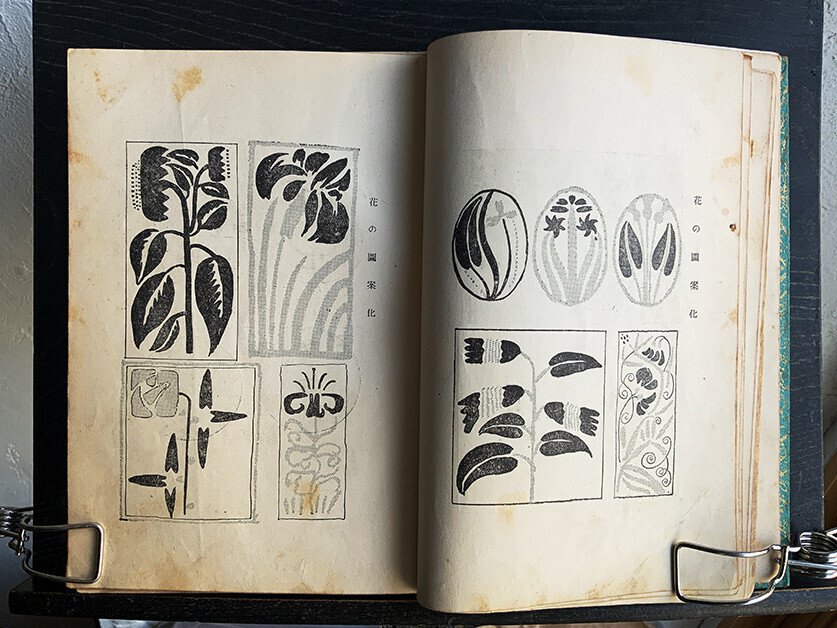

「カタカナ」に引き続いて「ひらかな」。

こんな風に、オリジナルとおもわれる仮名フォントが何種類も載っている。

なかなかわるくないものもあるにはある…

…けれども、しかし「一見して誰にでも快感を與へる樣に工夫」されているはずが、正直なところバランスが全体的にあんまり巧く取れていないように感じられる。

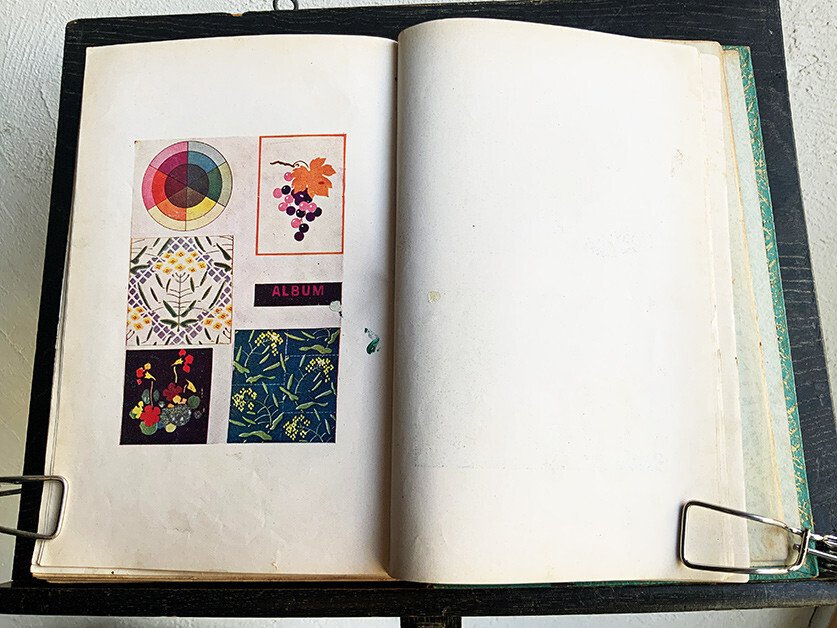

つづく「ALPHABETS」の途中から、なぜかいきなり色刷りではなくなってしまう。

そしてなし崩しに実例集に入っていくのだが、…

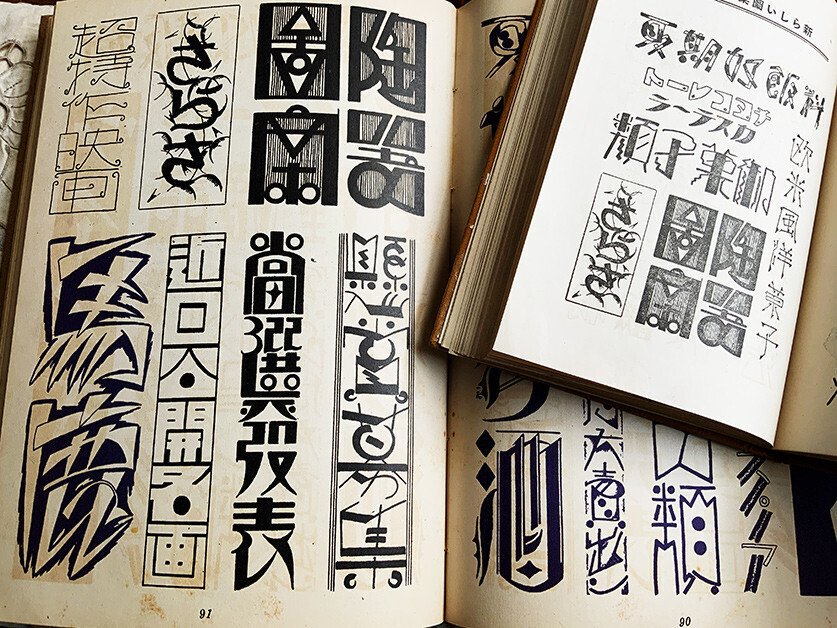

…ちょっと待て。☟この「商標図案」、どこかで見なかったか?

……と気がついて、『その儘使へる繪と實用圖案文字』をあらためて引っ張り出してきた。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

「そのまんま使っちゃった」図案文字集

やっぱりあったよ〜。

下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

こまかいところがビミョ〜に違うが、これは明らかに十時柳江のお作の描き写しだろう。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

……という目でみはじめると、あるわあるわ。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

どこかでみたようなのがあるな、とはおもいつつも今まであんまり気にしていなかったのだが、…

右:十時柳江『その侭使へる絵と実用図案文字』(昭和二年 弘文社)

右:十時柳江『その侭使へる絵と実用図案文字』(昭和二年 弘文社)

…あらためて双方ならべてみるとコピーだらけだ。

右:十時柳江『その侭使へる絵と実用図案文字』(昭和二年 弘文社)

下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

それもオリジナルよりも完成度が高いとかならばまだしも、どうもイマイチ見劣りがする。

下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

こーゆー「その儘使」われ方は、十時も流石に想定してはおられなかったのではないかしらん。

ほかにもコピーされていた大正期の図案文字集

ぱらぱら眺めてみるに、どうやら引き写されているのは『その儘使へる繪と實用圖案文字』だけではないようだ。

気になりついでに、大正期に出された作例の載っている図案文字集も何冊か持ってきて対照してみよう。

まずは藤原太一『圖案化せる實用文字』。

ある、ある。仮名書体のうちのいくつかは、この本から採られていた。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

☝オリジナルの方もあんまり可読率の高くない仮名フォントだが、模写の方の「ひ」などはまず読めないww

右下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

☝裝飾は写していないが、形はほぼ同じ。「ヘ」の右側はうっかり切り込みをお忘れになったらしいw

下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

☝☟藤原がコピーしたカナモジカイ書体のコピー。この独特なデザインは、やはり誰の目も惹くのだろう。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

そういえば、余白に添えてある☝この花のカットも p. 85 にあったな(☝八枚前の画像参照)。

左下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右下:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:藤原太一+杉浦非水『図案化せる実用文字』(大正十四年 大鐙閣)

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

☟「明瞭に聽き得る」の「に」の変体仮名は古くさいとおもわれたのか、写されなかったようだ。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

次に、姉崎正廣(姉崎正広)『實用圖案文字と意匠(実用図案文字と意匠)』。

この本は近年、青幻社から『実用手描文字』というタイトルで文庫判の覆刻版が出ているので、ご存知の方もあるかとおもう。

版元の文英堂書店 益井俊二は、「大阪圖書出版協會」が「大阪圖書出版業組合」とその名を改めた大正九年(1920年)の九月に同組合への加入を認められていることが、昭和十一年(1936)に刊行された『大阪圖書出版業組合二十年史』の第三編「年次紀要」に出てくる(☟国会図書館利用者IDをお持ちでないとご覧いただけないが、可能な方はどうぞご参照を)。

大正九年

……

四月十日 臨時會を開き、石塚猪男藏、佃要三郎、柏原眞三郎の建議にかかる。本會の組織變更の件は滿場一致を以て可決確定し、大阪圖書出版業組合と改め直ちに規約の改正を付議し、改正規約の起草は委員付託となせり。

……

九月十日 左の加入を承認す

三精堂 小西豬之助 東區久太郎町四丁目一五

文英堂 益井 俊二 南區鹽町通四丁目一八

玉文堂 三村直治郎 南區安堂寺橋通三丁目四八

……

余談だが、同じ年の七月二十三日附けで松要書店 松浦貞一もひと足先に加入している。とはいえよほどこの同業組合と肌が合わなかったのか、それから半年と経たない翌十年の一月二十日に早くも脱退となっている。

姉崎については、版元からしてもおそらくは大阪で活動なさっていた図案家なのだろうが、覆刻を企画された編集者氏が☟インタヴュー記事で語っておられるとおり全く知られていない。戦前の図案集では「編著者の情報がさっぱり摑めない」というのは実によくある話ではあるのだが……。

だからなかなか覆刊に到らないし、思い切って文化庁の裁定を受けて出そうとすれば手間暇も費用もかさむことになるため、オリジナルのような豪華な装幀にはできなくなってしまう。つくづく残念なことだ。

色箔と空押しとを併用した洒落た外装、外函も蓋のついたしっかりした造り、それに巻頭の鮮やかな色刷りページ、この版元に勢いがあったころの出版なのだろう。

さておき、中身を見くらべてみる。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:姉崎正広『実用図案文字と意匠』(大正十五年 文英堂書店)

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:姉崎正広『実用図案文字と意匠』(大正十五年 文英堂書店)

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:姉崎正広『実用図案文字と意匠』(大正十五年 文英堂書店)

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

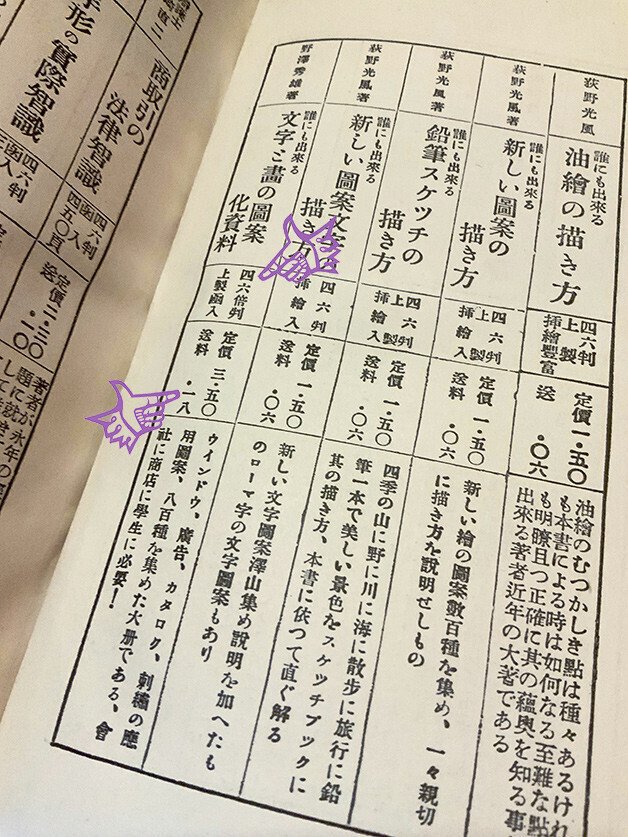

今度は野澤秀雄(野沢秀雄)『文字ト畫ノ圖案化資料(文字ト画ノ図案化資料)』。

☝先の三冊と異なり、☟これは版元が東京だ。

大東書院 金子幸三郎についてはよくわからない。国会図書館デジタルコレクションで検索してみる

と、大正十五年から翌昭和二年にかけて高品位な本を何冊か出しておられるようだが、昭和四年以降に出てくる全く方向性の異なる出版社は、どうやら同名の別会社らしい。あるいは行き詰まって経営者が替わったのか……。

☝奥附では標題の仮名がひらがな表記だ。

☟「はしがき」の自己紹介から、著者の野澤秀雄は企業お抱えグラフィックデザイナだったことが知れる。

はしがき

私は永年東京酒類問屋一木商店廣告部に囑託として居る關係上、かなり澤山に各方面の圖案に目を通し硏󠄀究を續けてゐる、時には中々立派な作品も見受けられるが、殊に大震後大小の商店が之れ等廣告圖案畫の必要を認め、競つてその應用化に苦心して居る事は事實である。

私は常に、素人にでも描き得る廣告圖案の參考に代る可き書の未だ公にされて居らぬ事を甚だ遺憾に思ひ、何時か機を見て蒐集したる圖案畵を、一般の廣告圖案界へ參考として供したいと思つて居た。偶々中央圖案協會の方々の薦るがまゝに意を決し、斯くの如く出版の運びに至つたものである

「中央圖案協會」というのは、大正八年(1919年)に催されたその第一回展覧会図録の巻頭言によれば、京都の図案家連が結成した団体だったらしい。野澤のお仕事は地方でも好評を得ていた、ということになろう。

それから一木商店は昭和三年(1928年)の『人事興信錄』第八版によれば、当時知られた東京の酒類問屋だったようだ。

刊行時期からみて、☟ここにいう「他書の如く大家の閲や序を」うんぬん、という件りは、おそらく前年にすでに出ていた藤原太一の『圖案化せる實用文字』が念頭におありだったのだろう。

特殊の商店においては、文案圖案家を招聘して居る、しかし之等の人を招くと云ふ事は經濟上においても並大抵の事ではなく又一寸した物を圖案家へ走ると云ふ事も中々厄介なものである、其際簡單に作り得られさうな又參考となるべきものを數ある中から選擇して推考して見た。

勿論、本書はこれで萬全を期して居るとは思つて居ない、他書の如く大家の閲や序を乞はくとも唯本書の眞價を認めて呉れる識者があれば滿足である、猶幾分なりとこれを圖案廣告に應用されるならば編者としては望外の喜びである。

それから実はもうおひとり、☝☟ここにしかお名前が出て来ないのだが図案文字を担当された五味時雄という人物も関わっておられるようだ。

本書中、文字以外のものは何れも獨創の作品で未だ何處へも使用してゐない、又文字の部は五味時雄紙の手を殆ど煩した、忙しい中を本書の爲に好意を寄せられたことを深く感謝してゐる。

本書の原稿としては最初に圖案畵に文字を配せしものを作成せし處、應用される圖案の範圍は廣い、限られたる文字を配すことは應用される一般の自由を束縛するものである、と云ふ中央圖案協會の注言に基き、考慮を重ねたる上斯く圖案畵には文字を配さなかつた、ウインドなりチラシなりに應用される向は隨意に文字を配されて廣く使用されんことを希ふ次第である。

郊外の寓居にて

著者識

☝結びに書かれている一節からして、この本は商業図案をそうやすやすとは専門家に外注できない会社や商店が、自力でショウウィンドウディスプレイや広告チラシなどをなんとかできるよう編まれたお手本兼素材集といえる。

「何れも獨創の作品で未だ何處へも使用してゐない」とある一方で、その前には「かなり澤山に各方面の圖案に目を通し硏󠄀究を續けてゐる」「何時か機を見て蒐集したる圖案畵を、一般の廣告圖案界へ參考として供したいと思つて居た」とも書いておられる。

これまでみてきたように、当時の日本図案界、特に商業図案においては勝れた他人様の作品をコピーして自身の作品を作る、いわゆる「二次創作」ばかりか、丸写しさえ当たり前のように行われていたとみられることから、ここにいう「獨創」が果たして今日のわれわれが考える「独創」と全く同じなのかどうかはわからない、ということになろうか。

この図案集の出版を後押しされた中央圖案協會の助言により、野澤ご自身の作品は当初原稿に配置してあった文字を消されたものもあるようだ。

タイトルに「文字ト畫ノ……」と冠されている割には、どちらかといえば文字よりもデザイン画の占める分量が大きくなっているのはそのためなのかもしれない。

点数は少ないが、荻野はこの図案集からも少し描き写しておられるようだ。

右:荻野光風『誰にも出来る 図案文字集とその描き方』(昭和四年 富文館書店)

右:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(大正十五年 大東書院)

五味の手がけられた部分がどこなのかは明示されていないのでわからないが、☝☟このあたりの図案文字ばかりのページはそうなのかも。

右:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(大正十五年 大東書院)

……と、ここまでご覧いただいておわかりのように『誰でも出來る圖案文字集とその描き方』は、中身の八割方がヒトサマの図案集からの描き写しオンパレードという、現代の感覚からすればおよそ「アリエナイ」本だった。

しかし、昭和初期にあっては物議を醸すどころか、大いに歓迎されちゃったらしい。

その証拠に、昭和九年(1934年)には富永興文堂から、『初心者の爲に 新しき圖案文字の描き方(初心者の為に 新しき図案文字の描き方)』と標題を改めて再発されている。話のついでにここでご覧いただいておこう。

珍しいことに、だいぶ傷んではいるがオリジナルの硫酸紙がかかっている。外してみると、☟こんな感じ。やはり本体の保存状態がすこぶるよい。

編者は「東京洋畫硏󠄀究會」となっていて、理由はわからないが荻野の名は全くどこにも出てこない。内題は「初心者の爲に 圖案文字の描き方」になっている。

あとは色刷りページの刷り色が多少変わっているくらいで、中身は富文館版とまるっきりおんなじ。

『出版文化人物事典』で弘文館 湯川松次郎の項をみていてたまたま気づいたのだが、発行者の富永龍之介は湯川の義弟にあたるそう。

新星出版社サイトのご創業百周年記念コンテンツをみてみたところ、富永興文堂はたしかに同社の前身のようだ。

ところで「巻末にどうしてわざわざ方眼紙をつけたのだろう」と考えていたのだが、もしかすると当時はセクションペーパーが気軽に手に入る地域ばかりではなかったのかも、と気がついた。

下:東京洋画研究会『初心者の為に 新しき図案文字の描き方』(昭和九年 富永興文堂)

そして、こういう(コンテンツの質はそれほど高くなくてもいーから)気軽に使い倒せる図案集のたぐいは、おそらく全国の学校が必要としていた本にちがいない。教育現場では、今も昔も校内印刷物が大量に作られるからだ。

図版研架蔵の『誰でも出來る圖案文字集とその描き方』ご旧蔵者は、どうやら今の福岡県久留米市にあった旧制中学にお勤めだったようだ。

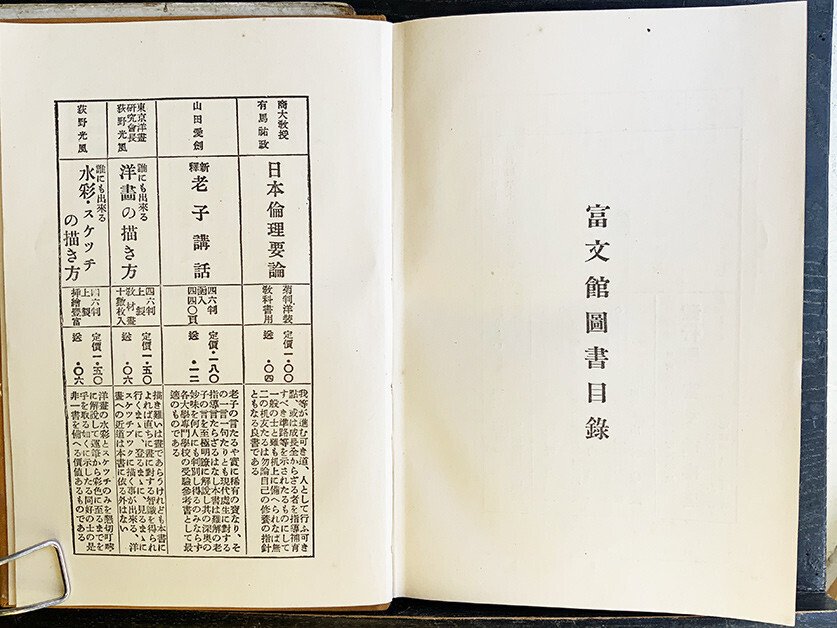

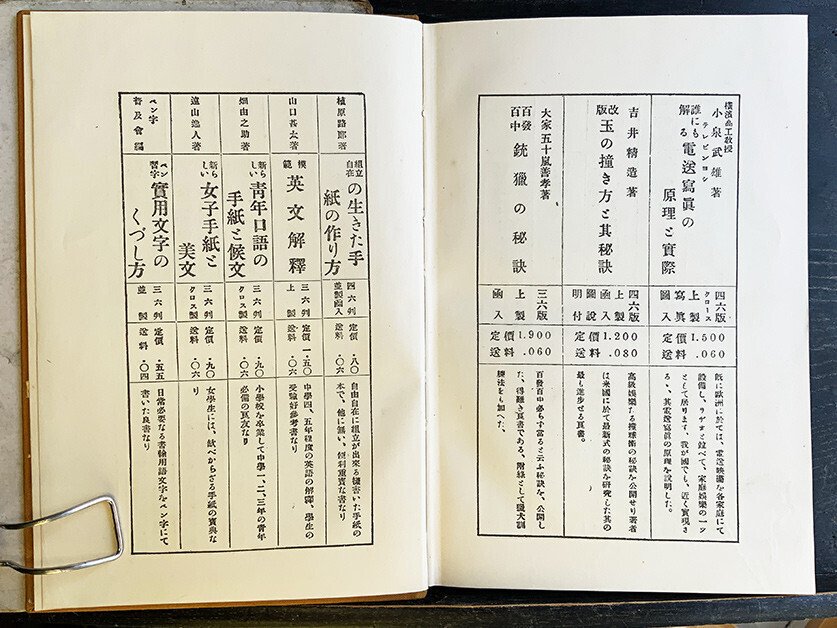

富文館の豪華図案文字集

さて、富文館版の末尾には、同社の刊行目録がついているのだが、相当旺盛に出版活動を展開しておられたのだな〜、とちょっとびっくりしてしまう。

☝荻野光風の肩書きが「東京洋畫研究會長」となっている本『誰にも出來る洋畫の描き方』がある。これが同社との付き合いのはじまりだったのかも。

このように、実用書中心にざくざく本を作っておられたようだ。そのほとんどが三六判・四六判・ポケット形・コンサイス形とあんまり大きくない判型ばかりなのだが、ひとつだけ四六倍判のものがあったのにお気づきになったろうか。

そう、荻野光風がネタ本になさったもののひとつ、野澤秀雄の図案文字集を富文館でも出しておられたのだ。値段も同社のラインナップの中では図抜けて高い。

現物は、というと富文館お得意の「誰にも出來る」シリーズにはなっておらず、タイトルロゴは元版と同じものが使われている。

オリジナルの大東書院版のみならず姉崎正廣の図案文字集も意識したかのような、かなり力の入った装幀になっている。

☝外函の裏側には、「荻野光風先生著」の「誰にも出來る」シリーズ広告が載せられてはいるけれども。

☝本扉は蔵版の書店名だけ挿し換えてあるが、野澤ご本人の手によるものか全く違和感なく描かれている。

奥附も、別刷りの貼り込みにこそなっていないが、元版の雰囲気を引き継いでいる。富文館書店の「富」の字が「冨」で組んであるのは、本扉に合わせたのだろうか……もしそうだとすれば、かなりの気の遣いようにおもえる。

下:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

海原をいく帆船をあしらった、洒落たデザインの見返しや、…

右:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

…出版社が替わると割愛されてしまい勝ちな序文もそっくり元のまま。

右:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

大東書院版は無光沢な塗工紙だが、富文館書店版はざらっとした手触わりの非塗工紙を使っているので、特に多色刷りページでは風合いにやや違いがあるが、どちらもいい感じ☆

下:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

ただし富文館版の方は経年で、対面ページへのインクの移りがやや気になるところがある。

下:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

下:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

富文館版の本文紙は、大東書院版よりもかなり嵩高だ。

下:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(大正十五年 大東書院)

だから十時柳江『その儘使へる繪と實用圖案文字』近代文藝社版のように、両面刷りだったものを片面刷りに仕様変更したため元版に倍する丁数になっているわけでもないにもかかわらず、こんなに束幅に差があるのだった。

右:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

この富文館書店については、大正元年(1912年)に東京書籍商組合が出した『東京書籍商組合史及組合員槪歷』に出てくるが、これは先代の片山與三吉についての紹介だ。

片山春一は初代と同郷で、仕事ぶりを認められて養子に入り、大正十二年に跡を嗣がれたことが、昭和十年(1935年)九月に新聞之新聞社が公刊された『全國書籍商總覽』昭和十年版の「東京府 名鑑篇」に載っている…

…のだが、国会図書館の送信サービスでないとみられないから、「片山春一」の項を書き起こしておこう。

富文館

片山春一

【住】神田區鍛冶町一丁目六【電】神田三三八〇【振】東京二四七九二

氏は明治二十八年京都府亀岡町に生る。志を立てゝ十六歲の時上京、富田文陽堂に入りて二十七歲まで十二年間の久しきに亘り精勤、資性實直にして忍耐強く、加ふるに商才に長けたるを初代店主片山氏に見込まれ、同店に養嗣子として迎へらる、而して大震災後業務一切を引受け先代に代りて經營の衝に當る、初代與三郎氏は現主と同じく明治十五年九月十五日京都府南桑田郡亀岡町の舊松平藩士の家に生る、姓は富田なりしも幼にして片山家の養子となり農を業とせしが、同三十三年十月出京し、其後富文館と號して出版に着手す、されど未だ店舗を有するに至らず、明治四十三年九月獨立し、神田區千代田町一三に於て書籍仲介業を始め、業容大となれるにより四十五年三月現在地に移轉し、爾來出版及び書籍仲介を倂營して遂に今日の確固たる業礎を築き、現主も亦銳意業務の隆昌に努め、始め合資會社たりしを昭和六年株式會社に組織を變更し、その取締役に就任、社業の圓滑なる進展を期しつゝあり。

ということで、ここに書かれているように代が替わったあとの業績が順風満帆だったことを、『誰にも出來る圖案文字集とその描き方』巻末の出版目録は裏付けるものだろうし、勢いに乗っておられる時だからこそ☝このような豪華な装幀造本の図案集もお出しになれたのだろう。

富文館の「相盛り」図案文字集

実はもう一冊、富文館が昭和五年(1930年)にお出しになった図案文字集がある。

『繪と文字の圖案化資料(絵と文字の図案化資料)』という四六判の、かなり分厚い本だ。

ご旧蔵者がだいぶご愛用だったとみえて、函は破れてバラけ背がなくなっているわ、本体は標題が読み取れないほど背が崩れて表紙は取れちゃっているわ、とズダボロだったが、ちゃんと資料として使える程度に補修した。

これが荻野光風+野澤秀雄の「共編」ということになっている。

☝奥附ではタイトルが「新しい圖案の描き方とその資料」、そして著者は表紙や本扉とは反対に野澤の方が先で、荻野は本名になっている。合資会社になってから移転しているようだが、その際同時に社名から「書店」を外したのだろうか。

で、これの中身だが…

…どうやら野澤の『文字ト畫ノ圖案化資料』と…

…荻野の『誰にも出來る圖案文字集とその描き方』、そしてもう一冊…

…(多分、だが)目録に載っている『誰にも出來る新しい圖案の描き方』を相盛りにしたらしき、別の意味でゴーカな図案資料集なのだ。

このあたり☝☟、荻野光風の『新しい圖案の描き方』から引っ張ってきたんじゃないかな〜、と想像(同書は架蔵していないので未確認)。

どっかで見たよーな一筆描きが載っている……ww☝

でもって、このあたりから野澤のが雑じりだす。

元は多色刷りだったページも、お構いなしにモノクロに……。

で、『圖案文字集とその描き方』も出てきて、あとは取り合わせがめちゃくちゃに。

上:野沢秀雄『文字ト画ノ図案化資料』(昭和四年 冨文館書店)

下:野沢秀雄+荻野光風(健児)『絵と文字の図案化資料』(昭和五年 富文館)

オマケに☝☟天地逆さまになっているページもあったりして、著者ご本人が「共編」なさったとはとてもおもえない(少なくとも野澤秀雄にお話が行っているとは考えづらい)。

左下:野沢秀雄+荻野光風(健児)『絵と文字の図案化資料』(昭和五年 富文館)

外装からして、タイトルロゴは「の」と「化資料」の四文字を除いて十時の図案文字集の題字コピーにしかみえないし、せっかく添えてあるデザイン画にしてもなぜか外函のは表紙と逆さまになっている。なんだよこれテキトーな仕事だな〜(でも、「化資料」は結構巧く描けているwww)。

下:十時柳江『その侭使へる絵と実用図案文字(昭和二年 弘文社)

しかし、こまかいこと気にしないユーザにしてみれば、当時の代表的な図案家によるグラフィックデザインのお手本が曲がりなりにもマシマシ全部載せになっているハンディな一冊本なのだから、めちゃくちゃコスパ高い好資料☆ という評価になっても不思議はない。なにしろ、三冊買えば六円五十銭のところが、この本ならばたったの二円五十銭で済むのだし。

そして実際よく売れちゃったらしく、古書市場に出ているのを何度かみたことがある。

いやはや、鷹揚とゆーか暢気とゆーか、出しちゃったモン勝ちとゆーか油断も隙もあったもんじゃないとゆーか……現代人の感覚からすれば開いた口が塞がらないが、かつてはこんなトンデモ図案集が絵の専門家の手で作られ、しかもマトモな出版社から出ていた、そしておそらくなんらの疑問も持たれずに人々に受け入れられ、ひろく活用されていた、という「歴史的事実」を知っておくのも大切ではないかとおもう。

次回は十時柳江の「その後」と関係がありそうな図案集を取り上げる予定。