日本語の図案文字はどこから来たのか 第三回

昨年八月の途中から書籍『大正、阿佐ヶ谷、高円寺。』制作の方へかかり切りになり、 note は( muuseo とかもそうだけれど)ほったらかしのまんまとうとう年を越すことになってしまったが、いくつかお取り扱い拠点を確保して当座のご注文分もすべてお納めし了えて一段落ついたところで、そろそろ「次」に取りかかりたい。

『大正、阿佐ヶ谷、高円寺。』別冊の方の記事も書き始めなきゃ、という話もあるが、まずは出だしで長ったらしい記事を書いたっきりいきなり停まっちゃっている図案文字の方を再開するとしよう。

前回の終いのところで…

次回は数ある大正〜昭和初期の描き文字本を俯瞰しつつ、矢島週一『圖案文字大觀』の位置づけを考えてみようかと。

…と備忘録をのこしておいたので、五ヶ月ほど前に次は何を書こうとしていたのだったかは、幸いだいたい思い出せた。

描き文字本の分け方

「描き文字」をあつめた戦前の書籍には、どのようなものがあるだろうか。

大雑把に考えれば、まずは文字を主体とした「文字集」、それから絵をメインに据えた「カット集」にも描き文字を組み合わせたものが少なからずある。そしてカット画のページと描き文字のページ両方が収録された「カット・文字集」も挙げられる。

そしてこれらとは傾向の異なる、図案教育の教科書や商業美術の手引書のような「指南書」にも、その例としての図版に描き文字が数多く登場する。

しかし、こうした表面的な区別だけでは十分ではない、と図版研は考える。それぞれの本がどのような使われ方を想定し、どんな種類の描き文字を盛り込んで編まれているのかについても整理しておく必要があるだろう。

そうした観点からの分け方として、「作例集」、「傑作集」と「実例集」を提案したい。

前のふたつは著者自らの作品集だが、そのうち「作例集」はある程度具体的な使用場面を想定し、例示的に描きおろしてみせた見本集である。

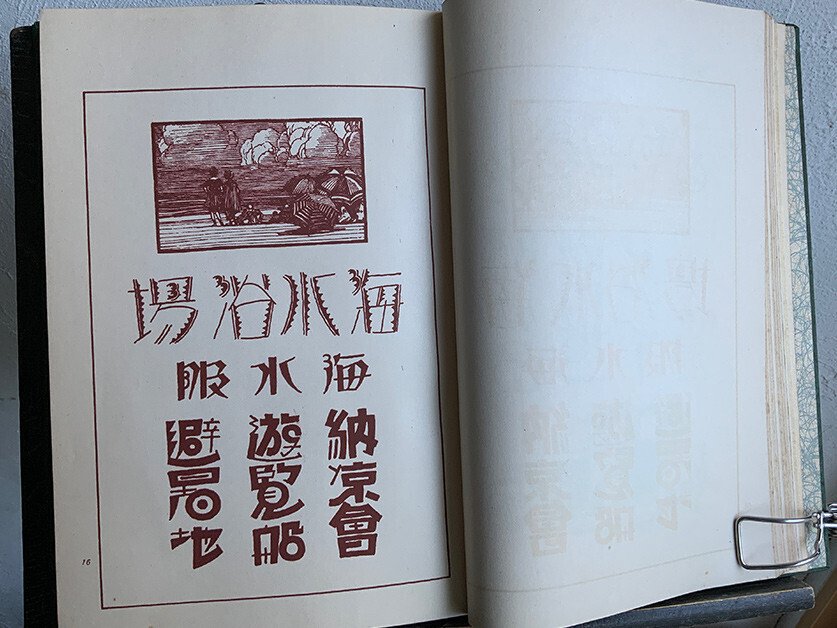

それに対し、「傑作集」は著者自身が選りすぐった作品集であって、すでに印刷物として実際に世の中に出ている仕事も含まれる。矢島週一の『圖案文字大觀』や藤原太一の『圖案化せる實用文字』『繪を配した圖案文字』などは、これに当たるだろう。

そして「実例集」は、すでに実際に使われた商品名や作品タイトル、ロゴなどのデザイン描き文字をあつめたスクラップブック的なもの。

いずれにも共通しているのは、観賞を目的とした作品集ではなく、何らかのカタチで実際にグラフィックデザインの現場で使われることを目的とした、あくまでも実用書であるという点だ。

著者が作者とは限らない!?

ひとつ注意しておかねばならないのは、他者のグラフィックデザインに対する扱いについての、当時の人々の認識は今とは全く異なる、ということ。

前回取り上げた『圖案化せる實用文字』の序文

で、藤原太一が

私は今囘これを出版するにあたり、舊原稿の中より優れたものゝみを選拔し、補筆の際更にその一字一劃の訂正を行つた。つまり、嘗て外に發表されたものでも此の集に編みこむ際、すべて私自身の趣味によつて任意に描き改め、そして其の字體により以上の美しい線を置きより以上効果あるものにしやうとつとめたのである。

と誇らしげに語っておられ、そして杉浦非水が

尚蒐集された字體について一言を費やしたいことは、前述の如く著者獨創のものは勿論であるが、旣に他によつて造られた字體であつても、此集を編むに當つて、淨寫された場合に、自家一流の手腕によつて、頗るデリカな注意と描法が與へられ、一點一劃の微細に涉り、よく自個の好尚によつて、旣成字體の長短を拾捨省修し、よく他山の石を取つて、自家函中の珠を攻きあげて居る所に著者の躍如たる面目を窺ふことが出來やう。

と称えておいでのことからもおわかりのように、第一線で活躍なさる図案家でさえ、ひとのデザインに手を加えて堂々自作と公表してもちっとも問題とされない……どころか、むしろグラフィックデザイン界のレヴェル向上に資するとして称揚されるような価値観が時代背景としてあった、ということを踏まえておかないといけない。

つまり、とある図案集に載っているグラフィックデザイン作品群が、すべてその編著者オリジナルだったりはしないことが非常に多い、という認識が必要なのだ。

内外の出版物から拾ってきたステキ図案は「積極的に見ならうべき好標本」であって、しかもそういう図版にはまず作者名などは添えられていないから、ということもあるのではないかとおもうけれども、それを自らの図案集に切り貼りしたり模写したりして載せてはマズいという意識などなかった、とみてよさそうだ。

そして何しろ確信犯だから、そうやって他所から引っ張ってきた図案を自作と雑ぜて使う、ということも平然とおこなわれていた可能性が高い。そうなるともう、どこまでが著者オリジナルの「傑作集」でどこからが自作でない「実例集」なのかは、線引きしようがなくなってしまう。

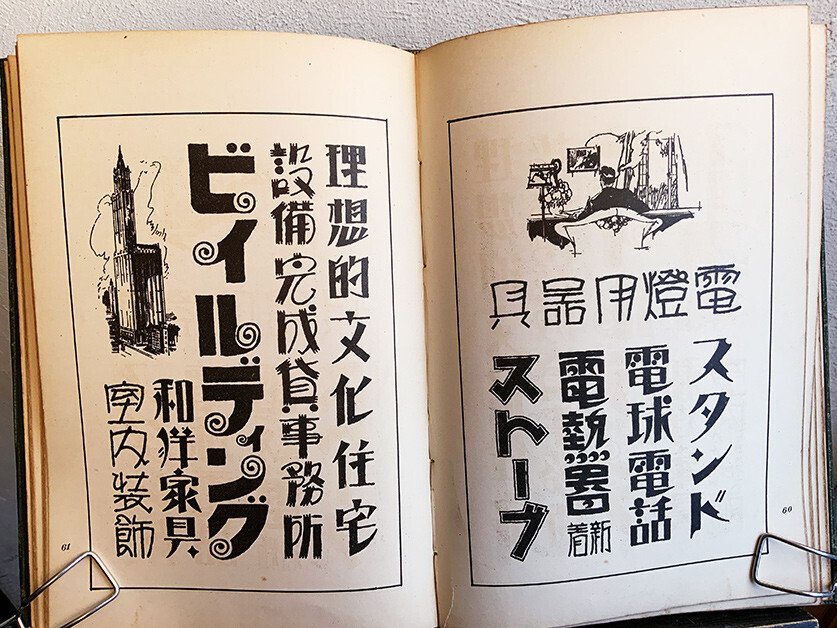

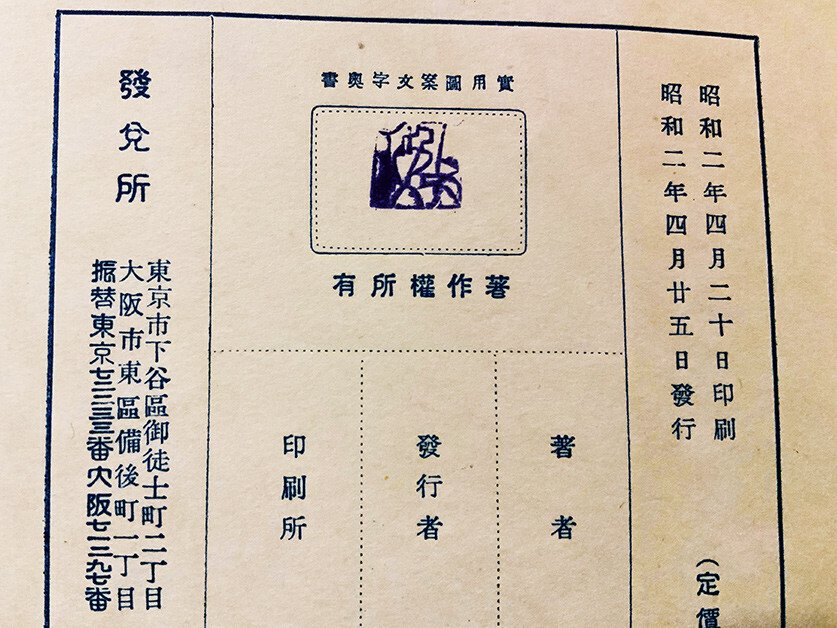

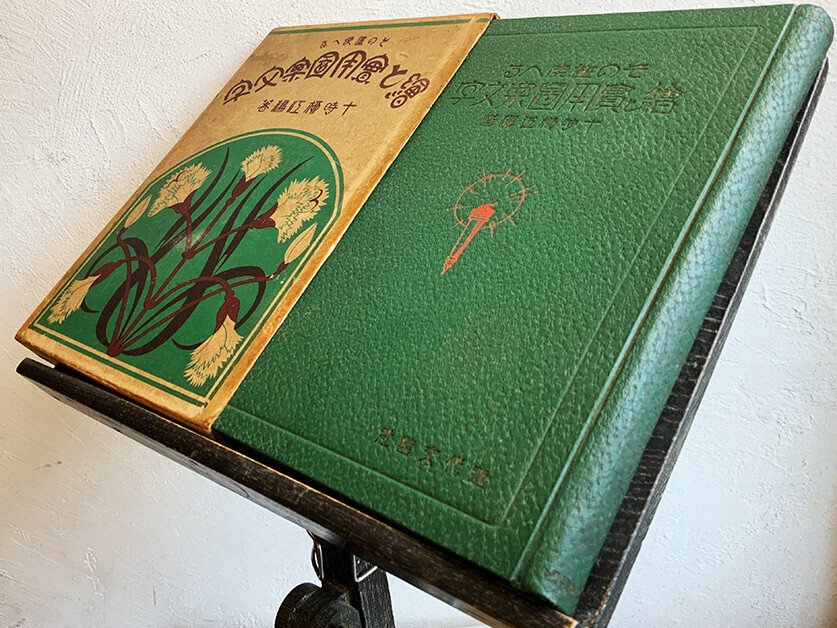

ここでそうした一例として、『圖案文字大觀』の翌年昭和二年(1937年)に刊行された本、十時柳江『その儘使へる繪と實用圖案文字(その侭使へる絵と実用図案文字)』(弘文社刊)をご覧いただくことにしよう。

巻頭に掲げられた多色刷り口絵だけでも、かなりの腕前とデザインセンスの持ち主であることがうかがえる。

とはいえ、続いて載せてある抒情詩のような巻頭言「緒言に代へて」はなかなか初々しく、これが初めて世に問うた作品集らしいことをうかがわせる。

「藏ざらへ せいもん 年の市」ということば(「せいもん」=「誓文払い」)が入っていることから、たぶんご出身は上方だろうという想像がつく。

まるで抽象絵画のような、ふしぎなカタチが描かれた検印……ご著者のサインなのだろうか???

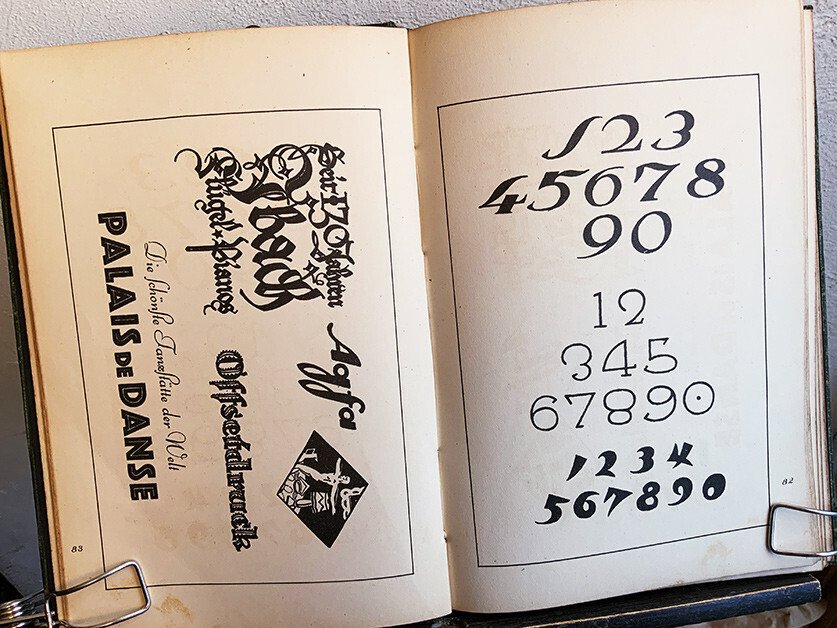

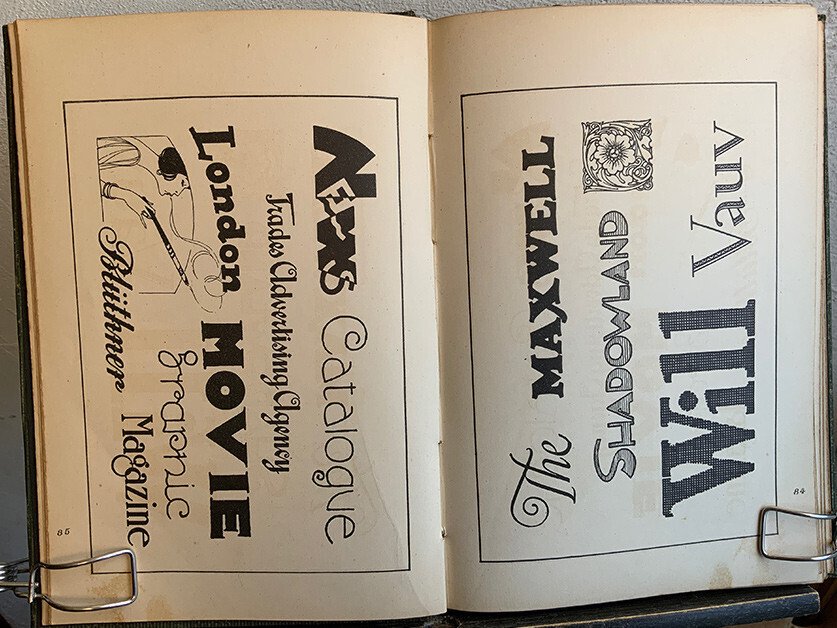

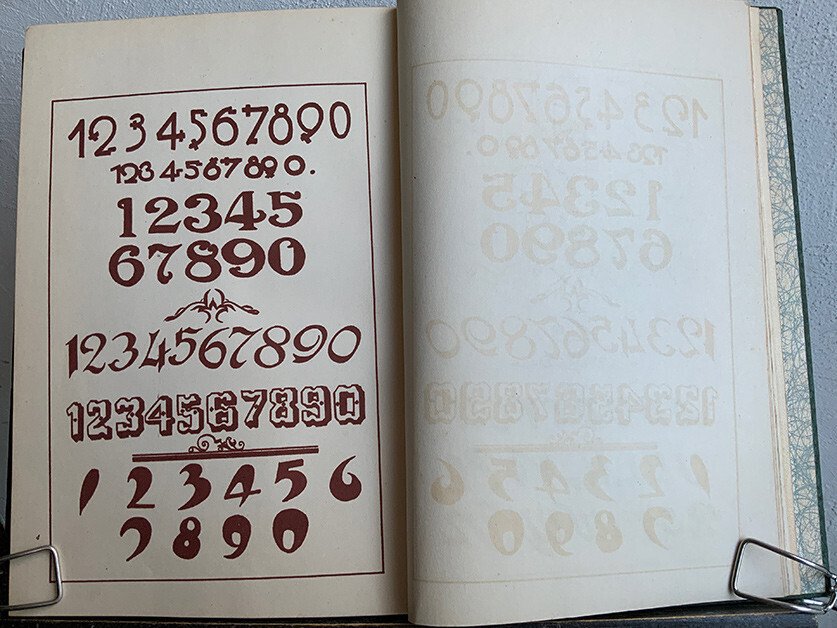

さて、ここまでざっとご覧になっておわかりかとおもうが、少なくとも巻末にまとめられたアルファベットの図案は、海外よりの印刷物からスクラップされたものなのはあきらかだ。

日本語のデザイン描き文字にしても、演劇や映画のタイトル文字らしきものなど、あるいは新聞・雑誌などから写し取ったものも雑じっているかもしれない。もちろん、著者ご自身のお仕事だった可能性もあるのだけれども。

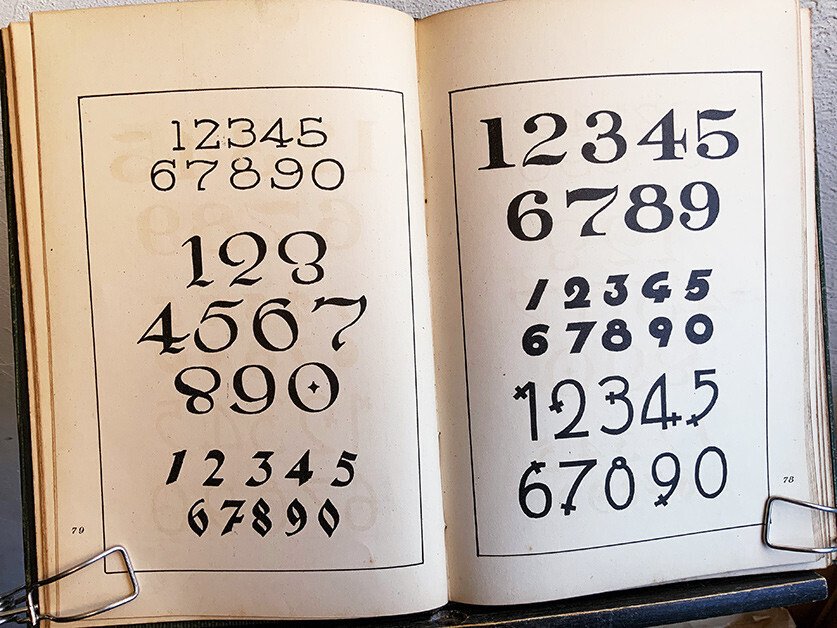

そのように考えはじめると、この数字フォントはすべて独創なのか? とかカットにしてもお独りで果たしてここまでさまざまな画風で描き分けできるものだろうか? といった疑問もアタマをもたげてきてしまう。

とにかく、ご本人の作品とそうでないものとが混在しているのは間違いないが、その区別をつけられる手がかりは(より古い印刷物にたまたまオリジナルを見出しでもしない限り)ない、ということになる。

この話については、いずれまた持ち出すことになるだろう。

「その儘使へる」とは何を意味するか?

ところで、これと同名の図案集が昭和五年に、別の版元から出ている。

近代文藝社(近代文芸社)版『その儘使へる繪と實用圖案文字』だ。

こちらはかな〜り売れたらしく、古書市場でときどき見かける(ただし外函つきは少ない)。

弘文社版は現存数が非常に少ないこともあって、外函つきは見たことがないが、☝このタイトルロゴと同じデザインの色刷りの紙を貼り付けた函のヒラは撮像で目にしたことがある。もしかすると、それが旧版のものなのかも。

多色刷り口絵二葉は、弘文社版とは順序が逆になっている。

次の「緒言に代へて」は省かれていて、代わりに十二支らしき略画のページが入っている。

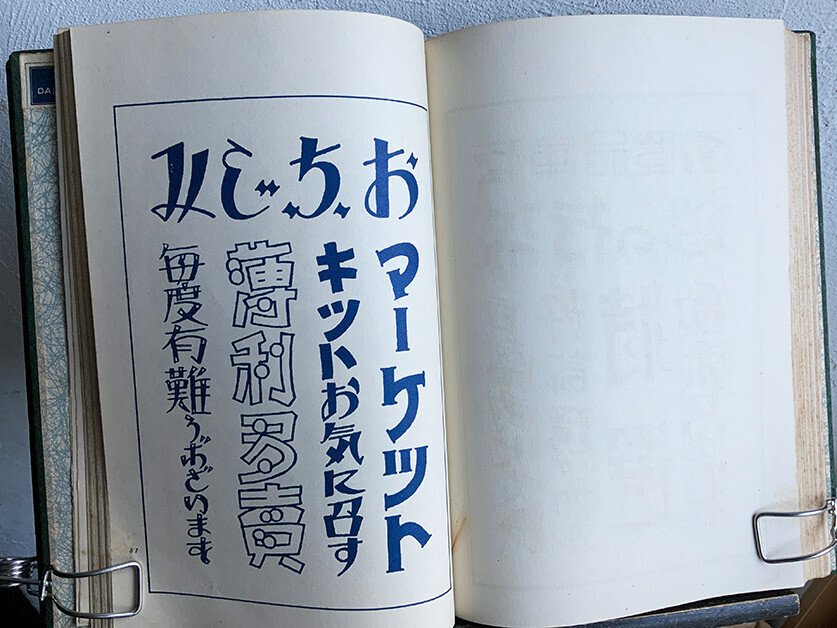

さらに、弘文社版にはなかった、数字・アルファベット・ひらがな・カタカナの図案文字フォントが続く。

(そーいえばカタカナ撮り忘れたので、☟あとの章で追加する)

☝のひらがなフォント、「こ」「し」「へ」「り」は変体仮名だ。「や」「ゆ」「よ」の後には「に」「な」の変体も追加されている。「ゑ」と「え」、さ行とな行とが逆なのは、まぁご愛嬌ということで☆

以降は旧版と同じ内容。

もうお気づきかもしれないが、旧版と大きく変わっていることが巻頭の増補十ページのほかにもうひとつある。

本扉や巻頭口絵だけでなく、全ページが片面刷りになっているのだ。

右:十時柳江(/柳紅)『その侭使へる絵と実用図案文字』(昭和五年 近代文芸社)

だから、束幅が☝新旧でこんなに違う。

それから、この本を一冊手にしただけではわからない違いもある。装幀に、やたらとヴァリエーションがあるのだ。

☝大貫伸樹は鬱金色に金箔押し、というのをお持ちらしい。

図版研架蔵のものには緑地に金箔+赤の色箔のものや、黒地に同様の箔押し、というものがあるが、わけても☝右側の花鳥文柄布装は、図案集の表紙としても極めて珍しい。こちらは白と橙の色箔をあしらってある。

しかし、奥附はどれも全くおんなじ。増刷がかかるたびに変化をつけてみた、ということなのかもしれないが、どれが最初でどれが後なのかは全くわからない。

ただし、この花鳥文柄ヴァージョンだけは検印紙がついているから、もしかするとこれが近代文藝社版の初刷りなのかも……。

検印は小篆六文字のようだが、右下が擦れてしまって読み取りづらい……終いは当然「印」だろうが、右行最初が「近」で左行のはじめが「藝」……に見えないこともないかな?

実は花鳥文柄のはもう一冊あるので、こちらのもチェック。

……ん〜、やはり「近代文藝社印」と読めなくもない、という感じ。

さておき、どうして近代文藝社ではわざわざ全篇片面刷りにお変えになったのか?

そのヒントは、この本の標題にある、とおもう。

左が黒地、右が花鳥文柄表紙のもの、いずれも被せ紙がかかった状態で撮影

「そのままつかえる」……ということは、つまりこの本を利用して実用的なグラフィックデザインをやろうとする人々がここに載っている図版を素材として、謄写台でトレスするなり、あるいは豪胆にも切り抜いちゃうなりして「そのまま使う」ことを意図して作られたのではないかしらん。

だからこそ、敢えて片面にしか刷らない方が、より「そのまま使」いやすいからきっとユーザに喜ばれるはず、というご判断になったのだろうし、実際こんなにいろいろ表紙デザインを変える機会があるほどに売れまくったのだろう。

つまり、この本はいってみれば、「最初の日本語図案文字フリー素材集本」と位置づけられるのではないだろうか。

ちなみに弘文社版にも図版研架蔵の緑色のもののほかに、少なくとも芥子色の表紙のものもあったことを写真で確認しているので、近代文藝社版ほどの捌け具合ではなかったかもしれないにしても「さっぱり売れなかった」わけではないようだ。

中三冊:十時柳江(/柳紅)『その侭使へる絵と実用図案文字』(昭和五年 近代文芸社)

一番左:十時柳江(/柳紅)『その侭使へる絵と実用図案文字』(昭和五年 近代文芸社)外函

書店で棚挿ししたときに、束幅がある方が目立つ! というのも後押しになったかも。ちなみに、花鳥文柄ヴァージョンはほかの近代文藝社版よりもさらに分厚いので、架蔵の外函には入らない。

版元変更の謎、「柳江」と「柳紅」の謎、そして増補ページの謎

それにしても、どうして版元が途中で替わったのだろうか。

弘文社の方は、「發行者」が「湯川松次郎」となっていることから、所謂「湯川弘文社」であることがわかる。

出版人としての湯川については、昭和七年(1932年)に新聞之新聞社から出ている『出版人名鑑』にその略歴が載っている。

また「湯川弘文社」については、『近代出版史探索』シリーズなどでしられる小田光雄のブログ「出版・読書メモランダム」に記事がある。

この両方からもわかるように、湯川は一時期不遇をみたご事業が関東大震災を機に盛り返して昭和初期には新刊書・古書両業界の組合要職にも就かれ、晩年にいたるまで出版業界で活躍し続けておられたのだし、☝先にも触れたように同社版の『その儘使へる繪と實用圖案文字』が不良在庫の山を築いたわけでもなさそうだから、少なくともご経営上の問題から紙型を手放されたのではないとおもわれる。

ただ、「おもったほどには売れなかった」可能性はある。

さてもう一方の「近代文藝社」について。

こちらについても、小田が記事にしておられる。

かつて大阪の出版業界で有力だった「松要書店」の社主「松浦貞一」の子息が「松浦一郎」で、彼が「巧人社」とともに経営なさっていた出版社ということだ。

「松浦貞一」については、これも新聞之新聞社『出版人名鑑』に立項されていて、ここには「近代文藝社」の社主とも書いてある。

はじめは「製紙原料商」だったというから、要は古紙回収業のようなことをなさっていたのだろうが、そこから出版業へ転身して頭角をあらわされたようだ。

そういえば、この連載の☟前回記事で紹介した昭和二十年代の矢島週一『図案文字大辞典』の大阪での発売元が「巧人社」だったが、松浦のと同じ会社だろうか。

もしそうだとすれば、小田が言及しておられるように「松浦一郎」が不慮の死を遂げられたあとも、少なくとも昭和二十年代までは存続していたことになる。

それはともかく、版元側のご事情がよくわからないとなると、それじゃ著者のご都合で替わったのか? という話になるが、「十時柳江」名義で出ている出版物がこの本しかないらしく、しかもご当人についての情報も全く見当たらない。

ここで気になることがふたつ。

近代文藝社版では、どうして本扉と奥附の著者名が「柳江」ではなくて「柳紅」になっているのか?

「柳緑花紅」ならばわかるが、「柳」に「紅」というのはどうも妙な取り合わせだ。花札の小野道風の図を思い浮かべてしまうww

そして近代文藝社版で増補されたページは、いったいどこが拵えたのか?

もし弘文社版を出されたあとに、十時が何らかの理由でペンネームを変更なさったのであれば、手描きでデザインされた著者名部分も当然お描き換えになるだろうとおもうのだが、実際には活字で組んである部分しか「柳紅」になっていない。

ということは、これは近代文藝社側の確認が不十分だったことによる誤植にちがいない、ということにならないか。

そうだとすればこの版は、著者ご本人が携わらないカタチで作られた可能性が出てきてしまう。

となると、それでは増補されたページは本当に十時がお描きになったものなのか? という新たな疑問が湧いてくる。

そういう目でみているからかもしれないが、どうもな〜んとなくこの増補部分が、旧版から引き継がれた部分にくらべて「かなり出来がよくない」ようにおもえてならないのだ。だいたい、どーしてここにおサルを持ってくる?

全般に、「なぜわざわざこれを追加したのか?」という気持ちにさせられる仕上がりレヴェルに感じる。

身も蓋もないいい方を敢えてすれば、ここだけ「異様にヘタクソ」に見えて仕方がない。

ここで引っ掛かるのが、松浦の手がけておられた「松要書店」に「赤本部」があった、という『出版人名鑑』の記述だ。

ここでいう「赤本」と呼ばれた種類の出版物がいったいどういうものだったかは、小田がさかんに数々の実例を記事にしておられるのでよくわかる。

弘文社版が二円八十銭だったものが、近代文藝社版ではより使いやすいよう片面刷りにして増補もして凝った装幀、しかも美麗な多色刷り絵入り函つきにしながら二円二十銭に値下げしているのも気になる……。

しかし関連資料があまりにもなさ過ぎて、このへんの謎は解きようがないだろう。現代のわれわれにできることといえば、せいぜい勝手な想像をめぐらせて面白がることくらいだ。

次回はもうちょい十時柳江について触れてから、今度は「作例集」にあたる描き文字集を紹介する予定。