いまさら聞けない脱炭素①:カーボンニュートラルとは?

「育休中のリスキリング」を実践してみようと思い立ち、Outputの場としてnoteを活用することにしました。

今日は、新聞等のメディアで見ない日はない、カーボンニュートラルというキーワードについて、説明を試みます。

カーボンニュートラルとは

環境省ウェブサイトでは、カーボンニュートラルは、「温室効果ガス※の排出量と吸収量を均衡させること」と定義されています。

排出量と吸収量が均衡している状態とは、温室効果ガスの排出量から、人為的な吸収量(植林・森林管理等による吸収量)を差し引いて、合計が実質的にゼロとなっている状態を指します。

よって「カーボンニュートラル」に向けては、温室効果ガスの「排出量を減らすこと」と「吸収量を増やすこと」の両方が効果的です。

※温室効果ガス

温室効果ガスとは、太陽の光によって暖まった地表面からの赤外線を吸収し、温室効果をもたらす気体のことです。二酸化炭素やメタンが、代表例として挙げられます。

温室効果ガス排出をはじめとする人間活動が、いわゆる「地球温暖化」を引き起こしていることは、科学者の大部分で合意されているところです。

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/#to-why

(閲覧日:2023年9月2日)

2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言

2020年10月、菅元総理は所信表明演説において2050年までに「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。

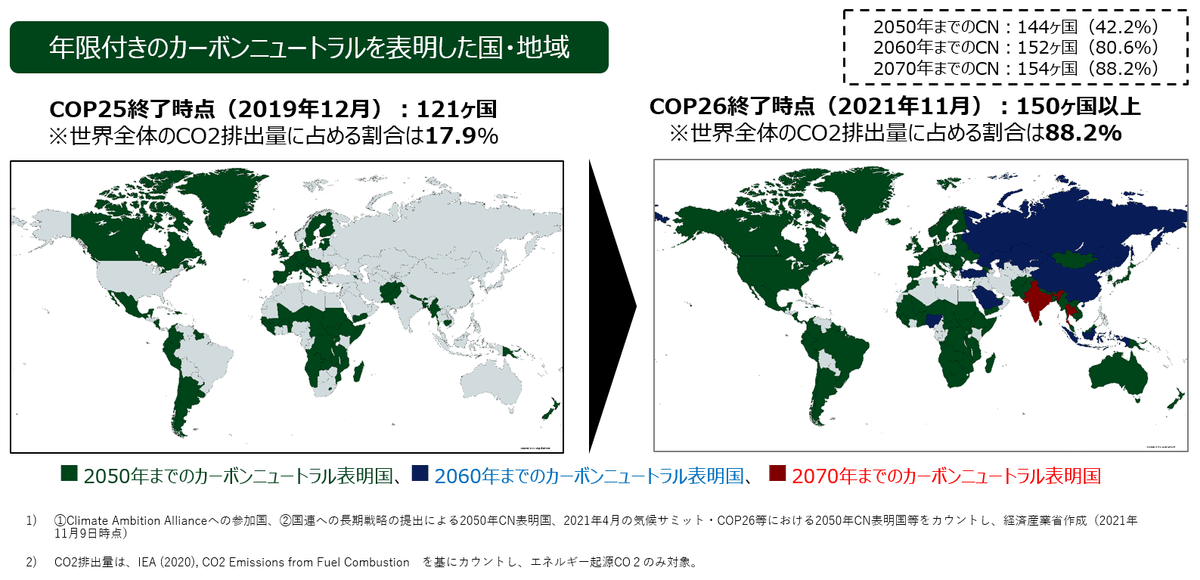

この宣言は、世界各国の潮流に則った動きでした。2019年12月に開催されたCOP25の時点では、2050年カーボンニュートラル表明国は121か国でしたが、2021年10-11月に開催されたCOP26時点では、G20のすべての国を含む150か国以上が年限付きのカーボンニュートラル目標を掲げていました。

カーボンニュートラルに向けたあらゆる主体の協力が必要

代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量について、日本は2020年時点で世界で5番目に多い国となっています(1~4位は、中国、アメリカ、インド、ロシア)。

賞味の排出量を2050年にかけてゼロにするというのは簡単なことではなく、国、民間企業、市民等、あらゆる主体の協力が不可欠であると言えるでしょう。

参考文献

環境省ウェブサイト(閲覧日:2023年9月2日)

国立環境研究所 地球環境研究センターウェブサイト(閲覧日:2023年9月2日)

資源エネルギー庁ウェブサイト(閲覧日:2023年9月2日) https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/cop26_02.html

外務省ウェブサイト(閲覧日:2023年9月4日)