pH7.3『字・窓』

書籍(糸かがり綴じ)

A5版46頁

14.8cm×21.0cm×0.8cm

2023年11月11日発行

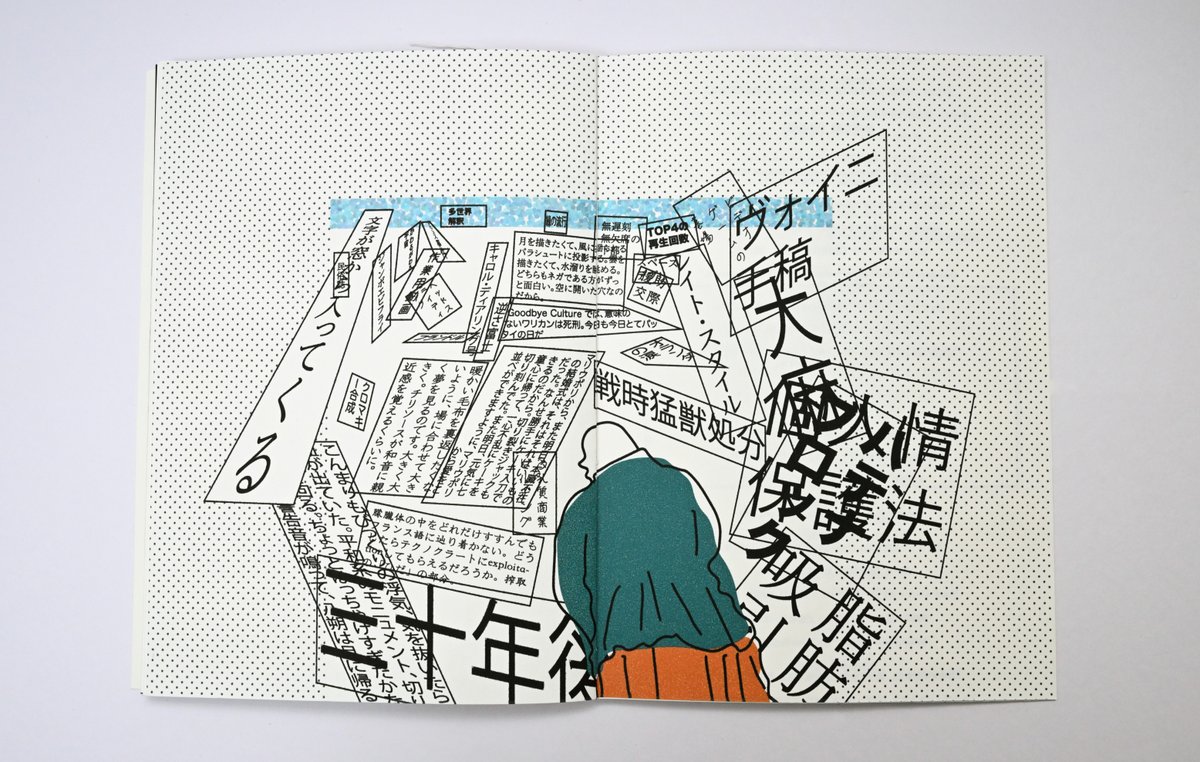

ギャラリー

解説

背景

枠づけという問題意識は、わたしたちの活動の根本にある。枠は言語表現に限らずあらゆる視覚経験を強力に条件づける存在であり、特に詩歌においてページ内には、制作者と受容者のほとんど意識されない暗黙の了解にもとづいて、枠のもたらす効果が密輸入されている。密輸入と言ったのは、詩歌を搭載する文字列は純粋な記号として考えられがちだからである。例えば音のタイミングと長さを伝える音符のように。しかしながらいかなる詩集でも注意深く見ていけば、そこにはさまざまな枠づけの意匠が凝らされていることがわかる。表紙、判型、触り心地、色、分厚さ、ページ内の文字の密度、文字列の割り付けによってできる模様など、これらをまとめて「枠」と呼ぶのはいささか乱暴ではあるが、本に載っている情報(内容)に対して外的に影響を与える存在として少なくとも大まかな共通性を見出すことはできるだろう。そしてわたしたちの興味は、これらの視覚から一部は触覚にまでまたがる「枠」について、正面から取り組むことにあった。

pH7.2『嬉しき玩具』では、触って遊ぶことのできる詩集を作るという目論見があった。手を動かして開いたり変形させたりすることができ、一般的な書籍ではありえない深度で受容者が主体的な影響力を発揮できる、という状態を目指した。それは言い換えるならば、文字情報に対する新たな枠づけを、受容者自身に見つけてもらうという試みだったともいえよう。(いうなれば「枠」の問題自体にとどまろうとする今作よりも先の段階に取り組んでいたのだ、と事後的に整理される。)対してpH7.3では、わたしたちが考える詩集における枠づけとは何か、そして枠づけについて思考することでどのような表現が可能となるのかを、まずは「見せる」ということが目標である。よって自然に、わたしたちとしてはじめて本という形式を採用することになった。

水平窓と垂直窓

もうひとつ別の文脈から、枠づけに関する問題を深めるためのレファレンスが導入された。それは20世紀前半に行われたオーギュスト・ペレとル=コルビュジエによる「垂直窓・水平窓論争」である。伝統的な垂直窓を支持したペレは、空から地面までが切り取られる縦長の窓はより「人間に近い」と述べた。それに対してコルビュジエは、水平窓の採光の効率、換気能力など、いくつかの実用性を挙げながら反駁した。水平窓は、鉄骨でスラブを持ち上げるという近代的な構造の建築において壁が荷重から解放されることによって実現した、という技術的観点からの説明も可能だ。

しかしこの論争からわたしたちが導きたいのは、垂直窓と水平窓を通して開かれる(あるいは切り取られる)視野(=view、vue、veduta)がどのような経験を人間に与えるかの違いである。垂直窓で切り取られるのは、空と地面という表象の限界に縁どられた、一つの統合された視野である。このことは、絵画においてヴェドゥータという語がしばしば、並木道に代表される遠近法的視野を指すことと無関係ではないように思われる。遠近法などの強力なシステムによって統合された視野を与える垂直窓。それを見ている人間には、切り取られた整合的な世界が投射されるひとつの内面が形成されていると考えることもできる。例えばカスパー・ダヴィド・フリードリヒの絵画に描かれた、一つの風景、あるいはひとつの窓を前にたたずむ人物像からは、世界と一対一で対峙する人間というイメージがしばしば引き出される。あるいはジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』のように、カメラ・オブスキュラの構造を敷衍して純粋に精神的な悟性としての自己をある時代の特徴として取り上げることもできる。このようないわゆる近代的な人間像(しばしば身体が捨象されている)こそ、水平窓に対してペレが期待した「人間性」なのかもしれない。

翻って水平窓は、その視野からはしばしば空と地面という表象の前提が削除され、舞台に配置される役者だけが背景なしに次々と漂ってきては去ってゆくようである。上下が切り取られる代わりに、理論上左右は際限なく延伸することができ、視野はひとつの統合された風景として切り取られるどころか、中心がないゆえに視点を向けるポイントも与えられない。ちょうど絵巻物を見ているときのように、窓が切り取る風景をすべて見ようとすれば歩行や周辺視野への意識が促され(つまり身体を意識せざるを得なくなり)、もちろん時間も発生する。このように水平窓の大きな特徴の一つは「一望できなさ」にあるといってもよく、またこの点にこそ、垂直窓の伝統に水平窓の登場がもたらした革新性だったのではないだろうか。

「一望できなさ」を知覚の断片性と言い換えてみれば、この論争がいかにわたしたちの問題意識とかかわってくるかを説明できるだろう。垂直窓が垂直窓的な人間を要請する(ように思える)ように、水平窓もまた人間に固有の経験をもたらし、また固有の種類の主体化を要請するように思われる。水平窓を前にした人間は、世界と一対一の関係を結ぶ個であることは難しく、風景に誘われるがままに歩行し、視点を移し、知覚がつぎつぎと移ろいゆくのに合わせて、刻々と異なる主体へと変貌し、あるいは異なる複数の主体を身体のなかに同居させなければならないのである。水平窓が登場した時代からいって、このような経験をキュビスムや未来派と結びつけることもできる。また付言すれば、わたしたちが詩歌とデザインを通じて提示したい経験や現象とも多く共通する部分がある。

正方形の窓

さらに窓についての思考をすすめるなかで、垂直でも水平でもない窓を無視できなくなってきた。それは正方形の窓である。例えばジェームズ・タレル《ブルー・プラネット・スカイ》のように、正方形の開口が独自の感情・感覚を与える例がある。通常の窓とは異なり、(天井に開いていることからも明らかなように)窓の奥への空間の広がりを感じさせない。空を切り取ることによって純粋な色面を出現させ、部屋の中の光の変化に敏感にさせる。そのような抽象的な窓である。同じ感覚を安藤忠雄《地中美術館》の中庭から空を見上げることによっても得ることができる。では「見上げる」ということだけが重要なのかといえばそうではなくて、というのも、妹島和世(石上純也)《梅林の家》の薄い壁に据えられた内外の開口(正方形のものもそうでないものもある)も似た効果を持っているように思えるからである。

上の三つの例に共通するのは、窓の判型が正確に正方形かどうかよりも、垂直窓とも水平窓ともいえない縦横の差の小さい形でありつつ、何よりも建具や壁の厚みによって「ここが窓である」ということがメタ的に示されていないという点にある。そのとき開口は、スクリーン=ついたて、あるいはスクリーン上のウィンドウに近づく。向こう側への三次元の広がりを感じさせない平板な画像のような、自由に拡大・縮小したり移動したり、見えている色を変えたりできるような気にさせる。枠が外部にある風景を切り取って内部にいる人間の視野に提示しているのではなく、枠が消滅している、あるいは枠が反転している(窓に映るものが部屋の枠である)、あるいは枠が肥大化している(部屋全体が枠をなす)ことによって、内部からの視点と窓に映る面は(歩行によって視野が動いていくというような)有機的な関連を失っているような感覚を与える。そこに映っているものは、ここではないどこかの画像のように見えるのである。部屋と外をつなぐ開口であれば内外の断絶感を強めるし、部屋と部屋をつなぐ開口であれば、内部空間の襞が多層的に折り重なっているような印象を強める。

そして重要なのは、この場合も分裂した主体が要請されるということだ。スクリーンに映っているものはスクリーンの周囲とは全く関連を持たず、容易に没入できるはずである。しかし視野を覆ってしまうことのない正方形に近い判型であれば(正確には視点からの距離の問題もかかわってくるがここでは不問とする)、壁や部屋の存在、あるいは別の窓の存在が常に意識される。それは常に複数のディスプレイに意識を分散させている経験に近いかもしれない。ただしこのような効果は現代的なデジタルな経験が生んだと結論付けるつもりは毛頭なく、古くはペルジーノやラファエロの《聖母の結婚》において、後景の建物に穿たれた、奥まで見通せて青空とわずかに地形が映っている開口にも似た特徴を認めることができる。ひとつの視野の中に、まったく系列の異なる平面が複数闖入しているということがその要点である。

まとめれば、垂直窓においては統合された風景が人間の視野に対して提示され、水平窓においては視野の際限ない変化が断片的な経験として与えられる。そして正方形の、というより窓枠のない窓は、映るものを平面化し、壁に開いたスクリーンになる。としたうえで、ここまでの議論を微修正したい。もとより水平・垂直窓の論争に風景を見る側の人間の経験の差を見出そうとしていたわけだが、それらの差を窓の判型だけに還元することはできないからだ。むしろ、判型の違いを含め様々な物理的条件がもたらす窓枠の効果や意味作用の差異が重要なのである。そしてこのような窓にまつわる様々なニュアンスは、本のページや文字の割り付けにおいても効果を発揮しうる、とわたしたちは示したいのである。

本という形式

以上から「窓」というテーマが絞り込まれ、窓(としての枠)についての詩集を本として作るということが決定した。しかしたとえば前段の水平窓的経験をそのままページにするというわけにはいかず(そうしてもつまらないし、ただの巻物を作ることになってしまう)、それを本という形式にいかに落とし込むかが課題となった。

本という形式(文字や画像の情報が重ねられたページの上に載っているという形式)の性質について考えるならば、その特異性のひとつは、岡崎乾二郎が『芸術の設計』で指摘するように、ページをめくるという行為のデジタル性にあると考えられる。ページを一枚めくるという行為は強い断絶を生む。通常次のページに前のページの情報は一切載っておらず、視覚情報はほぼ完全に転換する。つまりページを読むという行為は各見開きごとに細切れになっており、それらを統合して議論や物語の意味を再構成するのは、実は読者なのである(同じ種類のことを、紙芝居や映画のモンタージュにも指摘できる、もしかしたら短詩の連作にも)。文字だけで構成された本であれば、文章は意味の上でも印刷の上でも線的に進んでいくので、ページが転換したとして読者が迷子になることはあまりないだろう。しかし迷子になりかねないという事実をあえて誇張して、ページが転換することによる感覚の更新に焦点を当てることも可能に思われた(この点に立脚したジャンルとして、絵本が存在する)。窓としての枠を主題としつつ、ページの転換する力を生かす、というのが各ページのデザインにあたっての出発点となった。

制作過程

ページごとにどのような仕掛けが可能かをメンバーで話し合い、デザイン可能な箇所からAdobe Illustratorや手書きで作業を進めた。各ページはそれぞれたくさんのアイデアやレファレンスが絡み合って形(というより塊)になっており、そのすべてを線的な文章にして紹介するのは不可能に近い。巻末に参考文献一覧を記載し、読者に少しでもコンテクストが伝わればというやや無責任な態度をとらざるを得なかった。(こうした点については、今後ある程度の時間が経過してから遡及的に整理していくことが可能かもしれない。)

紙面・製本ともにデザインの大枠は伊澤が考案し、メンバー全員でアイデアを練りつつ、実際の細かな制作は伊澤および片田甥が担当した。詩集の内容である詩については、共同制作のものと、それぞれが創作したものが混在している。共同制作は前回から引き続いてGoogle Sheetsを用いた手法で行い、それらを文字情報としても画像情報としても使用した。また、ページのグラフィックなフォーマットに対して言葉をあてていった詩もあれば、詩が先にありフォーマットをあてていったものもある。

製本は手触りやデザインの融通を優先させて、紙から選定し手製本を行った。竹尾ペーパーで質感の良い非塗工紙アラベールを選び、印刷のテストを繰り返しながら厚みを決定した。同じく竹尾で発見したNTラシャの「漆黒」色にほれ込み(普段見ている黒い紙がいかに黒くないかを思い知らされた)、綴じこんで視覚的な緊張感を高めるのに使用した(河野聡子『地上で起きた出来事はここから全部見ている』を思い出しながら)。他に写真をより鮮やかに印刷するためのコート紙も使用している。ノドが消えない糸かがり綴じをえらび、さらに開きのストレスを限りなくなくすために、表紙と本体は裏表紙部分のみを貼り合わせた。

完成と不安

結果として、紙面に対するアイデアが豊富に出たために、ページごとに全く異なる世界が広がる(別の言い方をすればややせわしない)作品が完成した。詩集というよりは絵本というに近く、ページ間の連関はゆるくみられながらもストーリーがあるわけではない、他に類をみない作品に仕上がったと思われる。ただ類を見ないという点では7.2の箱こそそうだったのだが、文フリでのウケは芳しいものではなかった。今回は少なくとも本の見た目をしているため(箱好きはいなくとも)本好きの人の興味をひきやすいと期待はしているが、果たしてどのように受け止められるか不安で仕方がない。

今回の制作過程をふりかえると、デザイン、言葉、印刷、製本、その他もろもろの決定を同時並行で行うことの負担は大きく、その全体が「詩の制作」なのだと息巻いてはいても、3人で年2つというハイペースで作品を発表することの無理が顕在化してきた。メンバーの拡充や他者とのコラボレーションを検討すべきタイミングだろう。そして今後に向けて、これまで思考してきた詩集の創作論をいかに詩の創作論へとつなげていくかが次なる課題である。

感想・反響

一方井亜稀(詩人)

pH7による『字・窓』という興味深い本が届いた。テキスト、それを表すフォント、デザイン、紙質など様々な角度からのアプローチがなされ実験的。テキストそのものが立ち上げるポエジーとの親和性あるいは反発性が面白い。本という物質に出会う楽しさを久々に体感した。 pic.twitter.com/UznoV9cYtZ

— A.IKKATAI (@ikkatai) December 15, 2023