No.53 1987年~ 五感を生かして外国でのフィールドワーク

教師の最も大切な学びは教育と教養です。教師・教育・教養の3Kはリンクしています(以前3Kとは厳しい職場のことを指していましたが)。教育の前提には人・メディア・体験との出会いなどの教養が必要です。

シャレになりますが、「教師とは今日したいことがある。教育とは今日行くところがある。教養とは今日用がある。」このノリで教師は教育と教養を身に付ける学びをしていきたいものです。勿論、私はこの気持ちで現在も学んでいます(私のシャレについてはNo.9「ダジャレ教育はオシャレに」も参照して下さい)。

No.52で6年生の「アフリカ研究-読解・思考・表現する-」の授業を紹介しましたが、表現で私がアフリカに行くストーリーを漫画にしてくれた子どもがいました。社会科を専門とする教師はもちろんですが、すべての教師にとって国内外のフィールドワークはかなり大切な学びです。教養と同時にどのような教育に活用するかワクワクする瞬間です。

私は国内外のフィールドワークをこうしなければいけないという厳格なルールを決めているわけではありません。事前に精密な計画を立てある程度の日数をかけるフィールドワークがあってもいいし、旅行感覚で訪れるフィールドワークがあってもいいのではないでしょうか。ただ1つだけ、折角訪問するならば五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)を生かしたフィールドワークにしたいものです。たまに第六感を働かすこともありますが。ゆるやかなフィールドワークの事例もとても大切です。計画にあまりに縛られゆとりがないと五感が十分発揮されないこともあります(No.11では「ゆるやかなフィールドワーク」に言及しています)。

今回は「五感を生かした外国フィールドワーク」の総論を綴り、今後それぞれのフィールドワークのようすを述べようと思います。私のわずかな経験です。

アフリカ大陸、南アメリカ大陸、南極大陸には上陸できていません。

外国でのフィールドワーク

みんなマーケット

外国をフィールドワークするとどうしても日本との違いが目立ちますが、共通したところにも注目してみたいものです。形は違いますが、日常の暮らしにとってマーケットはどこでも欠かせない場所です。

みんな学校

魅力的な学校(シドニー)

学校も共通したところと違うところがはっきりしています。欧米の学校では多様な民族が同じ教室で学んでいる姿がよく分かります。オスロの学校では二十数か国の子どもたちが学んでいました。教室での児童や生徒の人数も30人を超えることはほとんどなく、サンフランシスコの私立小学校では12名でした(授業料の高さに驚きましたが)。みんなが黒板に向かっての学習形態はあまりなくディスカッションを中心に展開されることが多いようです。それに対して、北京やソウルでの学校では教室の人数も多く黒板に向かっての授業が多く日本と似ています。「魅力的な学校」としたシドニーの公立小学校は実に素晴らしい教育環境でした。休み時間におやつを食べている姿も含めて私が聖心の子どもたちと学ぶと羨ましがっていました。

みんな家庭

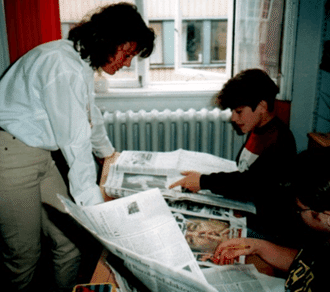

なかなか外国の家庭にお邪魔することは難しいことですが、NIE・環境教育・教科書の取材などで、ストックホルム、シドニー、北京、ソウル(韓国の他の都市も)、コロンボ(スリランカ)などで訪問させていただきました。家庭の姿はまさに多様でした。

歴史的なニュースの場所

歴史的なニュースの場所を訪れるといろいろなことを考えさせてくれます。特にベルリンの壁と板門店(パンムンジョム)はとても印象に残っています。ベルリンの壁が崩壊して数か月後に訪れることができ、ベルリンの壁を自分の手で壊し持ち帰ることができました(その後壊すことはできなくなりました)。エッセーNo.20で板門店、No.21でベルリンの壁について書いています。

雄大な自然

(私の写真では雄大さが表現できないのでホームページから掲載)

雄大な景色に出会うことも印象に残ります。シドニーからの帰りの航空機から観たグレートバリアリーフも素晴らしかったです。

魅力的な街並 ストックホルム

魅力的な街並みとして、プラハ(当時はチェコスロバキアでした)もありました。歴史を感じました。

こんな風景も

「こんな風景も」という視点で観ると視野が広がります。

外国でのフィールドワークは、個人で行くこと、NIEや国際理解教育・環境教育などの研究で行くこと、教科書の取材でいくことなどがありました。

韓国に13回、米国に5回など複数回行くチャンスもありましたが、多くの国々の訪問は1回だけでした。新型コロナの影響もありここ数年は外国に行けませんでしたが、もしチャンスがあれば島を訪ねたいとサイパン、パラオ、タヒチに行ってみたい意向があります。国内のフィールドワークについては後のエッセーで取り上げる予定です。