『国際協力のリアル』イベントレポートワールドカフェ編

2024年6月8日(土)九州大学にて、ペシャライトと哲縁会が主催する「国際協力のリアル」というイベントを開催しました。原貫太さんと中村先生の実践を通じて、国際協力の現実について考えるというテーマのもと、約30名の高校生、学生、院生の皆さんにご参加いただきました。

イベントの最後には、「ワールドカフェ」という時間を設け、ディスカッションを通じて参加者の皆さんに国際協力へのイメージの変化を話し合ってもらいました。原さんの講演や私たちとの対談を聞くだけでなく、実際に話し合ってもらうことを通じて、自分の想いを言語化し、日常生活に持ち帰ってほしい、というペシャライトの思いがありました。

ワールドカフェについて

そもそも、ワールドカフェって何でしょうか??

ワールドカフェでは。次のような手順で話し合いを行います。

1,最初に割り振られたグループで話し合いをする。

2,グループのうち一人が残って、その他の人は別のグループに移動する。

3,前のグループで話した内容を新しいグループで共有し、新しいグループ

でまたディスカッションを行う。

ワールドカフェでは、グループを一つの「国」だと考えます。一つの国だけでの話し合いではなく、様々な国を渡って話し合う。それが、ワールドカフェの名前の由来です。こうすることで、話し合ったことを他のグループに共有し、1つのグループでは得られなかった新たな考えを得ることができます。

ディスカッションで話し合ってもらった内容は以下の通りです。

1,原さんと中村哲さんから学んだこと、気づいたことの共有

2,(講演を聞いた)今のあなたにとっての国際協力とは?

特に、2に重点を置いて話し合っていただきました。「イベントを通じて国際協力へのイメージがどのように変化したか」を言語化してもらいたかったからです。そのためにまず、事前アンケートで「イベントに参加する前の国際協力へのイメージ」を調査しました。

(大きな文字ほど回答数が多い)

この結果から、国際協力とはJICAのような大きな組織が行っているものであること、先進国から途上国への支援、といったイメージを持っている人が多いことが分かります。

それでは、ディスカッション中の様子に移っていきましょう!!

イベントの間、参加者の皆さんには机の上の模造紙に直接メモを取っていただきました。

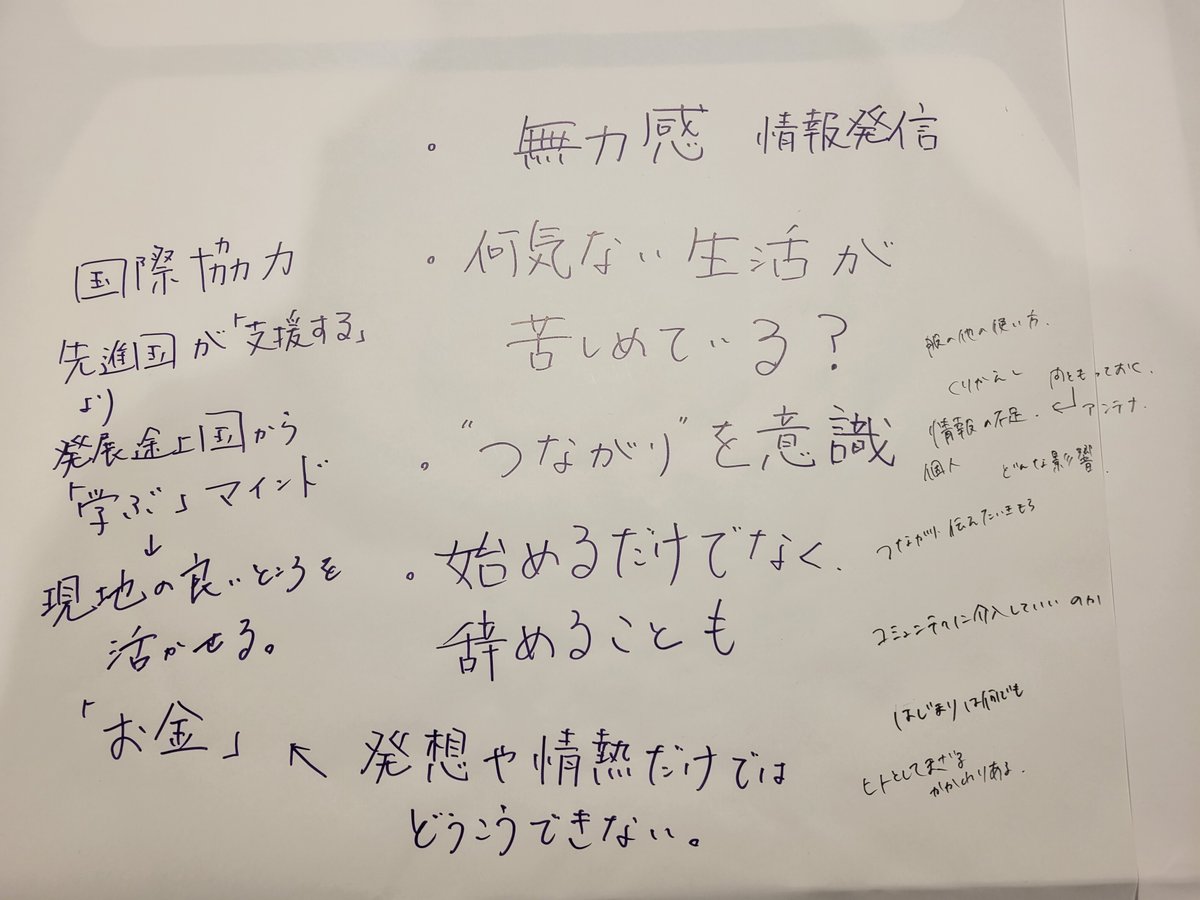

模造紙の一部をご紹介します。

この参加者のメモから、次のようなことが読み取れます。

・先進国が「支援する」よりも発展途上国から「学ぶ」マインドが大事

原貫太さんも中村哲さんも、現地に入って「何かしてあげる」という気持ちよりも、「まずは現地から学ぶ」という姿勢を大切にしているとのお話がありました。その姿勢こそが、現地のニーズを理解して持続的な支援を行うことができた秘訣なのではないでしょうか。

・何気ない私たちの生活が途上国の人々を苦しめている?

原さんの講演の中では、私たちが大量に廃棄している洋服がアフリカの繊維産業の発展を妨げている、といったことや、私たちが使っているスマートフォンの原料であるレアメタルの採掘のために、低賃金、劣悪な労働環境で働いている人たちがたくさんいる、という話がありました。国際協力の原点はどこか遠い話ではなく、私たちの生活と密接に関わり合っているのです。

・始めるだけでなくやめることも大事

洋服やスマートフォンの話から、国際協力とは何かをしてあげるだけでなく、私たちの生活を見直すこと、そして何かをやめることも大事だということがわかります。このような気づきは、参加者の方が当初考えていた「国際協力とは何か貧しい人のために大きな団体がしてあげること」というイメージとは大きく異なります。

国際協力に対して当初は大きなイメージを持っていた方も、イベントを通じて実は身近であり、私たちにできることもたくさんあるということを感じていただけました!

上記のように、何もできないという無力感から、イベントを通して、国際協力への具体的な「問い」も生まれました!

事後アンケートでは、次のような意見をいただきました。

・国際協力と聞くと大きなことを考えがちだが、小さなことでも良くて、ただ、国際協力について関心を持ち続けることも国際協力になるという考えに変化した。

・何かをしてあげるって上から行うのではなく、下から、対等の立場で、というのが大事だと学んだ。

・(国際協力は)関わらなければ関係の無い話だと思っていたが、日々の私たちの生活の至る所に関係性は散りばめられているなと感じるようになった。

最後に

講演を聞くだけでは「へぇ」で終わって帰ったら内容を忘れてしまうかもしれません。自分にできることを考えることもできないでしょう。しかし、「ワールドカフェ」を通じて自分の想いを言語化し、さらにいろんな人の意見を吸収して、より考えを深めてもらうことができたのではないでしょうか。

イベントの中にアウトプットの時間を設けることの難しさもたくさん感じましたが、感じたことを少しでも持って帰っていただけたなら、とても充実したイベントになったと思います。参加してくださった皆さん、ありがとうございました。これからもペシャライトをよろしくお願いします!!

■合わせて読んでいただきたい記事