なつやすみの思い出の謎

ノスタルジック

英語:nostalgic

「ノスタルジック(英: nostalgic)」とは遠い懐かしさを感じさせる、得がたいもの、失われたものなどに対して、心惹かれ、思いを馳せ、憧れや恋しさを抱くさまなどを意味する語。主に「郷愁」と訳される。

かつて過ごした故郷をしみじみと懐かしむ気持ち(懐郷の念、望郷の念)として想起されることが多い。

「ノスタルジックな気分になった」などと表現する。

ちょうど今頃の季節-夏の終わり-になると、沈む夕日を見てノスタルジックな気分になる事があります。

子どもの頃の経験と記憶がそういう気持ちにさせるのだと思います。

暗くなるまで夢中で虫を捕って遊んでいた事。

川に潜って魚を捕まえた事。

ヒグラシの鳴き声が聞こえる夕方に、海を見ながらスイカを食べた事。

ちょっと待った!そんな経験はしていません。

虫を捕まえて遊んでいた頃(小学生)は、遅くても6時には家に帰っていたはず。夏の6時なんて全然明るいし。

川で魚を捕まえた事はあるけど、中学生になってからだし、潜ってもいない。

海を見ながらスイカを食べた経験も無いし、海沿いに住む親戚もいない。

どうやらドラマや映画のシーンなども混ざって、なんとなくイメージが出来上がってしまっているようです。

---

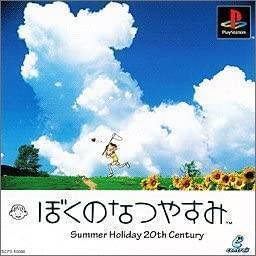

さて「ぼくのなつやすみ」(通称ぼくなつ)という20年以上前に発売されたゲームがあります。当時のキャッチコピーは「なくしたもの思い出しゲーム」

僕自身は一回もやったことが無いのですが、中学二年生の息子が2年前から夢中でやっています。ソフトもハードも売っていないので、中古屋で動作も怪しいハードやソフトを、お年玉をはたいて買い集めていました。

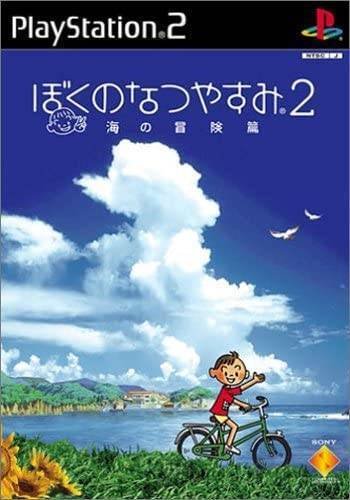

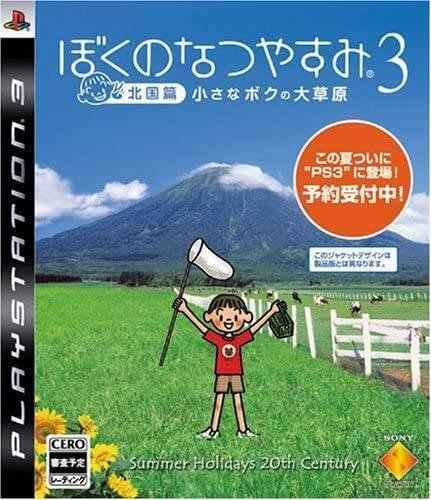

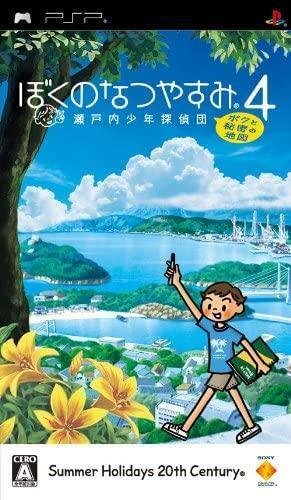

ゲームは4シリーズありますが、基本的な内容は同じです。

簡単にゲームの紹介をします。

主人公は小学三年生か四年生の男の子「ボクくん」です。

お母さんが出産の為、夏休みの一か月間(8月1日から31日まで)、田舎の親戚の家に預けられます。

そこで、昆虫採集や虫相撲、魚釣りやラジオ体操などをして、思い出を絵日記に書いたりしていくのです。

1作目は1975年の北関東のどこかにある、森や山に囲まれた架空の町「月夜野」が舞台です。群馬県や山梨県にも同じ地名がありますが、あのあたりがモデルなのは間違いありません。

2作目は伊豆半島の田舎町「富海」が舞台です。これは静岡県伊東市富戸がモデルです。

3作目は北海道の架空の町「花詩」が舞台です。ここはニセコ近辺をモデルにしています。

そして最終作の4作目は、昭和60年の広島県尾道市と、同市の向島をはじめとする瀬戸内海が舞台です。

いずれも、いかにも夏休みに里帰りする親の実家!といった感が強い場所です。

ゲームは自動的に時間が進んで行きます。

1日ずつ、日が昇って日が暮れて就寝するまで、ボクくんは色んなところに行って、色んな人と出会って、色んな経験をするのです。

余談ですが、このキャラクター見た事あるなぁと思った方もいるかもしれません。じつはCMで良く流れている、キレイキレイのデザイナーさんなので、顔が同じです。

あちこち虫を探して集めて、地元の子供達と虫相撲をしたり、空き瓶を拾って駄菓子屋で換金しておやつを買ったり、魚釣りや洞窟探検、凧揚げや果ては水軍の隠し財宝を記した秘密の地図を集めたり。

誰にも「勉強しろ」と言われたりする事なく、31日間子供らしく走り回って遊び倒すのです。

面白いのは、夜の11時を過ぎても起きていると寝落ちしてしまいます。もちろん自分の意思で早く寝る事もできます。

そして寝落ちしてしまうと、翌朝のラジオ体操は寝坊してしまって参加できなくなるのです。

ゲームはRPGと違って、ボスを倒すとかどこかにたどり着くといったゴールはありません。いかに夏休みを満喫するかが全てなのです。

そのため友達も作らず、思い出に残る遊びもしないでダラダラ過ごすことも可能です。

そしてゲームのエンディングで登場人物のその後や、9歳の時に過ごした思い出の地のその後が流れるのですが、ダラダラ過ごしているといわゆるバッドエンディングとなり、思い出の田舎は開発の波が押し寄せて、工場になっていたりするらしいです(やってないのでちょっとあやふや)

と、こんなゲームなのですが、不思議なのがうちの息子が「懐かしくて泣きそうになる」とか「小さい頃の思い出がよみがえる」とか、果ては「瀬戸内に住みたい」とか言っているのですが、僕の実家も家内の実家も車で10分程度のところの住宅街にあります。

息子は田舎に里帰りした事など無いのに、なぜこの歳で懐かしがるのかがわかりません。

70年代を同じような経験をして過ごした僕が懐かしむのならわかるのですが、一体息子は無いを懐かしがっているのか?

冒頭に書いたような、自分の経験でノスタルジックな気分になるのではなく、もともと日本人の心の中には原風景みたいものが植え付けられているのかもしれません。

誰かこの謎を解いて欲しいです。