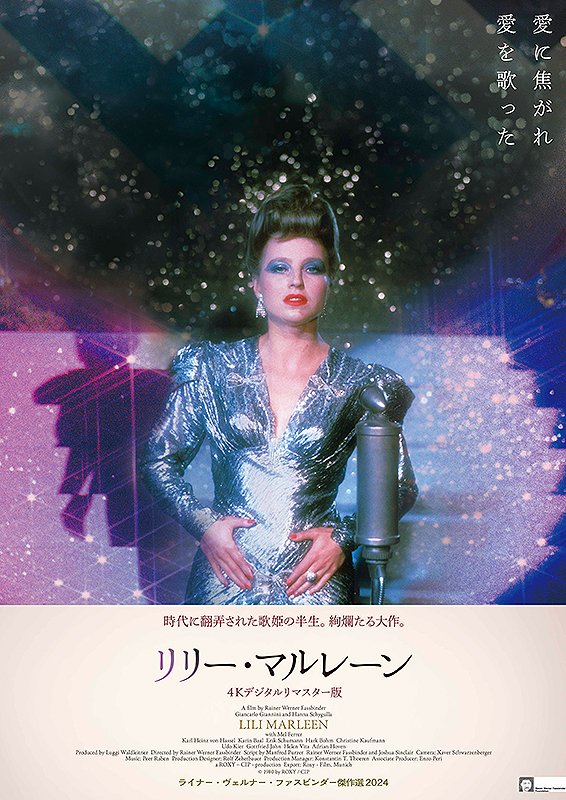

映画『リリー・マルレーン』 企画物に忍ばせた毒針(ネタバレ感想文)

(4Kリマスター版日本公開2024年8月30日)

「ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー傑作選2024」にて4Kデジタルリマスター版で初鑑賞。

私が通ってこなかったライナー・ヴェルナー・ファスビンダー。

1982年に37歳で早世して、その後あまり取り上げられませんでしたからね。この映画はファスビンダーが死ぬ2年前の35歳で撮った作品。

フランソワ・オゾンが手掛けたリメイク『苦い涙』(2022年)きっかけで、昨年何本か上映され、今回はその続編的な特集上映。

もっとも、我が家ではファスビンダーというよりも、その女神ハンナ・シグラ鑑賞会ですけど。

この『リリー・マルレーン』、ファスビンダー屈指の大作と呼ばれているようですが、やっぱりドイツ映画は腑に落ちない(笑)。

登場人物の感情の流れが全然理解できない(笑)。

なんかもう、いろいろ唐突。

「ここ、男女の機微が描かれてて良いよね」というシーンが何ヶ所かあるんですが(たぶんファスビンダーもいいシーンだと思って撮っていると思う)、そこに至るまでの経緯とか伏線とかが雑。

話が長大なせいもあるんでしょうけどね。

以上が正直な感想。

本作の上映後にドイツ映画研究者の渋谷哲也氏(たぶん映画字幕もこの方じゃないかな?)のトークショーがあり、おかげでいろんな情報を知ることが出来ました。映画が腑に落ちたかどうかは別として。

まず、そもそも「ファスビンダー発」の企画ではなく、「ハンナ・シグラ&リリー・マルレーン」ありきの企画で、ファスビンダーは「頼まれ監督」(ハンナ・シグラからの指名)だったそうです。

背景としては、当時低迷していたドイツ映画界(映画に限らずカルチャー全般で下降していた)に「ニュー・ジャーマン・シネマ」という光明が差した時期で、「ドイツ(当時西ドイツ)映画、一気に世界に打って出ましょう」という「企画物」だったのです。

この映画が1980年ですから、ヴェルナー・ヘルツォーク『アギーレ 神の怒り』(72年)、フォルカー・シュレンドルフ『ブリキの太鼓』(79年)、ヴィム・ヴェンダースなら『アメリカの友人』(77年)辺りでしょうか。

『ブリキの太鼓』しか観てねーな。

で、ファスビンダー『マリア・ブラウンの結婚』(79年)でハンナ・シグラが世界的に有名になって、マレーネ・ディートリヒのカヴァーで世界的に有名な歌「リリー・マルレーン」での企画だったと。

この歌は加藤登紀子もカヴァーしてるしね。

劇中何度も聞かされたから覚えちゃって、こないだ夫婦でカラオケに行ってヨメが歌いましたよ、加藤登紀子バージョン。

興味深いのは「頼まれ監督」ファスビンダーの視点です。

結論を言ってしまえば、この映画の企画意図とファスビンダーの視点は異なるのではないか?という話です。

その前提として、ドイツ映画研究者・渋谷氏のお話を聞いて「なるほど」と膝を打ったんですが、1980年当時のドイツ国内での「かの戦争」の捉え方があります。

なんて言ったらいいのかな、「私たちが悪うございました」とは言えない。国あるいは国民感情として、かの戦争をまだ内省的に捉えられていない。

実際、映画では、「戦争の悲惨さ」は描かれてもヒトラーやナチスの残虐さはほとんど描かれない。ヒトラーもゲッベルスも実体は登場しませんしね。

ヒトラーが描かれるのは、イタリア・イギリス合作映画『アドルフ・ヒトラー/最後の10日間』(73年)やアメリカ映画『ヒトラー最期の日』(81年)はあれど、ドイツ映画では2004年の『ヒトラー 最後の12日間』まで見当たりません。

日本だって同じですよね。南京大虐殺だの従軍慰安婦だの、あったのなかったの未だに言っている。

同列に語っていいかどうか分かりませんが、昭和天皇が顔出しで登場するのはロシアのアレクサンドル・ソクーロフが撮った『太陽』(2005年)が最初だと思うんです。昭和天皇を演じたのはイッセー尾形。この映画は観ました。ちなみに皇后役は桃井かおり。

で、渋谷氏は、「立ち位置の違い」の例として、同時期の世界的大ヒット西ドイツ映画『U・ボート』(1981年)を引き合いに出したんですね。

監督はウォルフガング・ペーターゼン。このヒットをきっかけにハリウッドに渡り、『ネバーエンディング・ストーリー』(84年)などを撮った人。

『U・ボート』は超面白い映画ですが、そう言われてみれば、ドイツが内省的に戦争を振り返った映画ではない。

むしろ「僕たちも戦争の被害者なんですよ」映画だったように思います。

これも日本でも同じですよね。

「あの戦争は何だったのか!」と内省や糾弾しているのは岡本喜八や塚本晋也くらいのもんで、映画もドラマも圧倒的に「僕たちも戦争被害者なんですよ」物が多い。未だに「あの花が咲く丘がどうした」みたいなもんが撮られている。

で、もしかするとこの『リリー・マルレーン』も企画意図は『U・ボート』と同じだったんじゃねーか?と思うのです。

「生粋のアーリア人歌手(女)とユダヤ人の恋人(男)の第二次大戦下でのお話し」

ね?なんかもう企画の意図が見え透いてるでしょ?

この設定は史実らしいんですけどね。

もう少し補足しましょうか。

「主人公(女)=売れない歌手」

「恋人(男)=富豪の息子で芸術家=王子様」

だいぶドラマとして売れ線狙ってるのが見えてきましたね。

ここから史実にないフィクションで、やれユダヤ人の救出だの収容所の様子を写したフィルムがどうしただの、スパイ大作戦的な要素が加わってくる。

(でも、内省はしていないから、アウシュビッツなどの収容所の名前が一度出てくるだけで、名前以上の何かは描かれない)

これがドイツ以外の国の映画だったら「ドイツ人=悪人」「ユダヤ人=ヒーロー」という構図で成り立つんです。

でも、1980年の西ドイツ映画で国民感情を考えたらそうは描けない。

「いや、ユダヤ人だって悪いんだよ。金持ちだし、怪しげな秘密結社作ってるし」ということになる。

でも、世界的な売れ線を狙ったら「ドイツ悪くないもん」「アウシュビッツとかなかったもん」とは言えない。

その難しい要素を手堅くまとめた企画物だと私は思うんですよね。

その「角の取れた主義主張のない話」にファスビンダーが毒針を刺す(笑)

ファスビンダー自身がカメオ出演しているんですよ。

演じているのは、ユダヤ人秘密結社に協力する怪しげな反ナチ活動家のリーダー。

「ギュンター・ヴァイゼンボルン」と思わせぶりに名乗るので、意味のある名前なんだろうと思って調べたら、著名なドイツの作家・劇作家にして反ナチス運動家でした。

つまり、企画の段階では「中立」だったはずが、自分が出演することで政治的な意図を持たせたのではないかと思うのです。

それが「頼まれ監督」ファスビンダーの矜持。

余談

なんかこう、フォギーのようなソフトフィルタがかかったような映像が多くて、一方で戦争シーンは戦車が燃えたり爆風で人が飛んだりやたらリアルで、まるで別の映画のようで、何か意図があるのかと思っていました。

渋谷氏によれば、本当に別の映画だったようで(笑)

戦争シーンは、サム・ペキンパー『戦争のはらわた』(1977年)の未使用フィルムを借りたのだとか。そりゃ人も飛ぶわな。スローモーションでなくてよかったな。

あれと一緒ですよ、『ブレードランナー』(82年)の最初の公開版のラストシーン。映画会社が気に入らないというので急遽差し替えることになって、『シャイニング』(80年)からフィルムを借りてるんですよ。冒頭の、山道を走る車の空撮映像。ただの車の空撮映像ですけど、凝り性のキューブリックから送られてきたのは何時間にも及ぶ膨大な量のフィルムでウンザリしたって逸話がありますけどね。

ああ、あとフィルタのかかったような映像ですが、この時期のファスビンダーはラリってて、世の中がそう見えたのかもしれませんな。

(2024.08.31 Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下にて鑑賞 ★★★☆☆)