茨城とイタリアを結ぶ2つの帯 そして応神天皇とキリスト

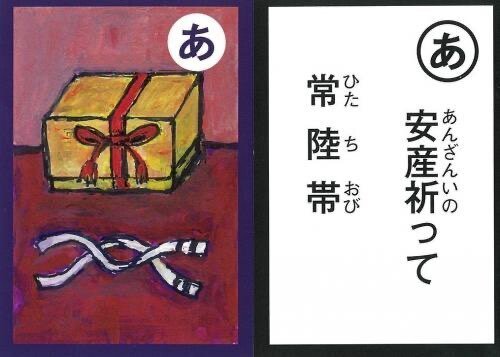

以前鹿島神宮に眠る「常陸帯」のことを記事にしました。今回もこの「常陸帯」をテーマに、まったく別の角度から話を進めていきたいと思います。

まず、「常陸帯」のおさらいです。

この帯は妊婦さんが赤ちゃんを守るため、

安産を祈願し腰に巻く腹帯です。

その帯がなぜ鹿島神宮の神宝とされるのか?

由来は神功皇后にあります。

「常陸帯」とは神功皇后が三韓征伐の際、身につけていた腹帯なのです。

その時お腹にいたのは応神天皇です。つまりのちの天皇をお護りした帯なのです。

神功皇后とは1800年前の人物です。その女帝の巻いた帯が茨城に現存するというのも不思議な話ですが、今回の話は茨城からイタリアへとその舞台を移していきます。

応神天皇と神功皇后。この親子は多くの謎に包まれています。

まず母である神功皇后ですが、この女傑は志半ばで亡くなった夫、仲哀天皇の代わりに身重の体で九州の熊襲を征伐し、のちに朝鮮半島へ攻め入ります。

が、しかし、相手国の新羅はなぜか戦わずして降伏します。

なぜ朝鮮半島にあった新羅国は神功皇后に対し、無条件降伏したのか?

僕はそこに彼女の出自が大きく関わっていると思います。

古事記にアメノヒボコという渡来神が出てきます。この神は新羅国の王子で新羅から逃げた自分の妻を探しに日本へやってきます。結局妻を連れ戻すことはできなかったのですが、但馬国(現在の兵庫県)に留まり、現地の豪族の娘、前津見を娶ります。

そうして新羅王子アメノヒボコと但馬国の豪族の娘、前津見との間にできた子供の系譜がやがて神功皇后につながっていきます。

つまり神功皇后とは新羅の王族の血を引いているのです。

こういった経緯を踏まえて考えると、神功皇后が出兵した際、なぜ新羅は戦わずして降伏したのか?という疑問が解消されます。

新羅は神功皇后の血筋を知っていたのでしょう。

自国の王室の血を引いているということを。

だから戦わずに降伏し、日本への朝貢を誓った。

このように神功皇后の系譜を遡ると、大陸と繋がります。

次に子供である応神天皇ですが、彼の出生も多くの謎に包まれています。それはイマイチ父親がはっきりしないとされているところです。通説では仲哀天皇の子ですが、竹内宿禰説もあり、さだかではありません。

まずそもそもの話、次期天皇となる子を身籠もっているにもかかわらず、神功皇后が朝鮮に出兵するというのがおかしな話です。跡取りになるであろう子供をお腹に抱えた皇后を戦地に向かわせる王族は世界中探してもいないでしょう。

次に謎なのが、その異常な出産期間の長さです。

日本書紀には石を腰に巻いて出産を遅らせたとありますが、この話はあまり現実的ではありません。また神功皇后は新羅に出兵する時、すでに臨月になっていたとの記載もありますが、臨月を迎えた女性が船に乗って荒波を越えるという状況は過酷すぎると思います。

上記いろいろと説明してきましたが、

神功皇后の朝鮮出兵に対して僕が展開する考察は

①まず出兵とあるが戦ではなくもともと会談を目的とした遠征だった

(今でいう友好国に対する外交政策)

②そして現地で出会った誰かと神功皇后が結ばれる

③その新羅で出会った誰かとの間にできた子が日本帰国後に筑紫の宇美で生まれ、ホムタワケと名付けられ、のちの応神天皇となっていく

神功皇后は仲哀死後、彼女自らが長期間摂政をとり、仲哀と他の妃との間にできた子が老年になっても決して皇位につかせませんでした。日本書紀では摂政を約70年務め、皇位を自分の子である応神天皇に譲っています。

神功皇后の祖先は新羅の出身です。彼女が朝鮮に行き、帰国したあと応神天皇は生まれます。そして彼女は自ら摂政となり、仲哀の血を引く他の妃の子供を皇位にはつかせませんでした。そして天皇に即位した応神天皇。その在位期間中に大勢の弓月の民(秦氏の祖)が大陸から日本にやってきます。

どうですか?この親子の時代に大きな変革がこの島で起こったと僕は考えています。つまり大陸の血が天皇家に加わり、それとともに大陸の技術、文化も日本にやって来た。

それはこの島が革新されるような出来事だったと思います。

歴代の天皇のなかでも、名前に神のつく天皇は3人しかいません。神武、崇神、応神の3人です。一説では、名前に神のつく天皇の時代に大和朝廷は分岐点を迎え、そこから大きく変わっていったとされています。

そしてその応神天皇の父親とは誰なのか?とても興味深い古代史の謎ですね。

今回はその謎に別の角度から迫っていきたいと思います。

さて、やっと本題に移ります。

今回の記事タイトルはあくまで

「茨城とイタリアを結ぶ2つの帯 そして応神天皇とキリスト」

この話をこれからしていきます。

鹿島神宮に現存する神功皇后の巻いた「常陸帯」

これとよく似たものがイタリア・トスカーナのプラート大聖堂に現存します。

それが聖母マリアが残した「聖なるベルト」です。

この絵に描かれるマリアが手に持つ細い帯です。

それは下の箱に納められて、イタリアで大切に保存されているのです。

そしてその現物がこちらです。

このベルトとはラクダの毛で出来たもので、聖母マリアが手編みして身につけていたものとされています。死の直前にマリアが聖トマスに手渡したと伝えられます。

その様子を描いたものが上に転載した『聖母被昇天』という絵画です。

常陸帯と聖なるベルト。どちらも細長く、繊維質でできています。

みなさんはこれらの聖遺物が似ていると思いませんか?

僕はとてもよく似ていると思います。

そしてもっと似ているといえば、

聖母マリアとイエスの関係、神功皇后と応神天皇の関係です。

この二組の親子はともに父親の存在が不明です。応神天皇の父親はこれまで説明した通りはっきりしませんし、カトリックにおける処女懐胎にみられるように、キリストの実父も明言を避けられているように思えます。まるでキリスト教の神話をトレースしたような神功皇后と応神天皇の関係。

そして応神天皇とキリストを結びつける最大の要因は弓月の民。

日本書紀によると応神天皇の時代、この弓月の民が百済からこの島に大勢渡来してきたとあります。そしてこの弓月の民は秦氏の祖となる民族です。

弓月国は現在の中央アジア、カザフスタンにあったユダヤ人の国です。

そしてこの国に住むユダヤ人は元来のユダヤ教から改宗し、原始キリスト教を信仰していました。

応神天皇はなぜ、この弓月国からの大量の帰化人を受け入れたのか?

もちろん彼らの持つ高い技術を欲しがったのもあるでしょうが、僕は民族的なつながり、つまり血のつながりもあったからだろうと考察しています。

応神天皇は父の存在が不明なことから大陸の血が入っていることが推察されます。そしてその「大陸」とは弓月国のことではないでしょうか?

応神天皇はホムタワケノミコトと呼ばれますが、このホムタとは鞆と書きます。

鞆とは弓具の名称です。名前に「弓」が関連します。

また八幡神と同一視される応神天皇。その八幡神の総本宮、大分にある宇佐神宮はもともと秦氏の本拠地です。弓月国から渡来した秦氏が大勢住んだ土地なのでしょう。宇佐神宮の一之御殿に祀られる八幡大神とはもちろん応神天皇のことです。

ところで福井県には敦賀という土地がありますが、この敦賀の地名の由来となった渡来神にツヌガアラシトという神がいます。

この神は大陸から敦賀の地にやってきて、そこにツヌガ国を作ります。それが後世変化して敦賀になったという伝承があります。

そして敦賀の地を統治したこのツヌガアラシト、新羅王子アメノヒボコと同一人物とされています。

冒頭で述べましたがアメノヒボコとは神功皇后・応神天皇親子の御先祖です。

それを裏付けるように越前国一宮敦賀氣比神宮では神功皇后・応神天皇親子を祀っています。

僕はこのアメノヒボコ=ツヌガアラシトという渡来神がユダヤに関わる神なのだろうと見ています。

敦賀氣比神宮についてさらに興味深い話があります。この神社、地元では「けいさん」の愛称で親しまれているそうです。

この「けいさん」とは敦賀気比の「けひ」からとっていると思います。古事記ではこの気比を御食津の神から転訛したものと説明しています。つまり食物の神ですね。だから敦賀氣比神宮の主祭神は伊奢沙別命という御食津神です。

しかしながらこの「けいさん」、私はもっと深い意味があると考えています。

原始キリスト教ネストリウス派は中国で景教(けいきょう)と呼ばれました。おそらく日本に入ってきた当初も景教と呼ばれていたでしょう。それは秦氏が弓月国から日本に持ち込んだと説明されています。

弓月国は650年頃に滅亡するまで、ユダヤ教から景教徒に改宗したユダヤ人の拠点だったからです。

景教=キリスト教ネストリウス派とは原始キリスト教の一派で、特徴としてはキリストの神性と人性を明確に区別し、その人間性を尊重します。つまりキリストを実際に生きた人間として捉えます。

だからマリアも「神の母」ではなく「人としてのキリストの母」とみなします。

カトリックはマリアを聖母としますが、景教ではあくまで人の母です。

これは応神天皇とその母、神功皇后をあくまで人間の親子として描く神道の描写に近いものがあるのではないでしょうか。

そして現在のキリスト教主流派との大きな違いは、キリストをメシア「神の子」と認めないところにあります。キリストはもともと人間として生まれ、聖霊の力によって聖なる人になったと考えます。

つまり景教ではキリストという存在は単に神通力を得た人間という解釈です。

キリスト教とユダヤ教の大きな違いは、メシアを誰とするかです。キリスト教はメシアをキリストとしますが、ユダヤ教でメシアはダビデ王の子孫から生まれるとし、キリストをメシアだと認めません。ここに新約聖書と旧約聖書の違いがあります。

この点で言えば、キリストをメシアと認めないのだから、ネストリウス派はキリスト教 というよりユダヤ教に近いと思います。

紀元初期のユダヤ教徒はローマ帝国から苛酷な弾圧を受けていました。66年から73年に起こった第一次ユダヤ戦争、132年から136年にかけて起こった第二次ユダヤ戦争にその弾圧の歴史が描かれます。この2つの戦争でユダヤ人はローマ帝国に敗北します。

こういった反ユダヤ主義は「最も長い歴史を持つ嫌悪」と呼ばれ2000年以上もの間、さまざまな形態で続いています。

いっぽうユダヤ教から派生したキリスト教も断続的ではないですが単発的にローマ帝国からの迫害を受けました。代表的なのが64年のネロ帝の迫害、303年のディオクレティアヌス帝の迫害です。しかしその弾圧は次第に軟化していき、313年のミラノ勅令で公認とされ、やがて宗教を帝国統治に利用するという政治的な理由から392年、ついにキリスト教はローマ帝国唯一の国教とされました。

同じ民族から生まれた2つの宗教。しかしローマ帝国内における待遇は、雲泥の差がつきました。僕はここにキリスト教ネストリウス派成立の経緯が潜んでいると考えます。

つまりキリスト教ネストリウス派=景教とは、ローマ帝国内における 宗教闘争に完全に敗北したユダヤ教徒が、その迫害を逃れるために便宜上キリスト教の形を取ったもので、実質的な中身はユダヤ教色の強い宗教ではないかと考察しています。

だからネストリウス派は、キリスト教というよりユダヤ教に近いと思うんです。

敦賀氣比神宮の愛称「けいさん」がそんな原始キリスト教ネストリウス派である景教からとられていたとしたら?説としては面白いと思います。

大陸からの渡来神であるツヌガアラシト=アメノヒボコが統治したツヌガ国にある神社というのもポイントです。僕はこの神を、キリスト教ができる以前の、ユダヤ原始宗教の流れを組む神だと理解しています。

さて、その景教を日本に持ち込んだとされる秦氏という存在がいましたね。この支族の氏神はウカノミタマという稲荷神ですが、この神も敦賀氣比神宮の主祭神伊奢沙別と同じく御食津神です。ともに食物の神を崇めるという共通点があります。 敦賀氣比神宮にも秦氏が関わっていると思えませんか?

まして他ならぬ神功皇后、応神天皇を祀る神社の愛称ですから、それが景教からとった「けい」さんだという発想も全然あり得る話だと思います。

応神天皇とこの弓月国や秦氏、景教との関係は、たぶん血のつながりを含めた深いものだろうと考察します。だからこそ日本では誰が父親なのかはっきりしない、仲哀天皇説と武内宿禰説が混在するような、そんな曖昧な形になっている気がします。

ユダヤ教では、メシアはダビデの子(子孫)から生まれるとされています。しかしダビデは近年、その実在性が疑われています。

ユダヤの王ではなく、別の王をモデルにしたのではないかという論説も見られます。

僕はユダヤ教、キリスト教、神道を調べていて何かが引っかかる感覚を覚えます。煙に巻かれる感覚といってもいいでしょう。それはこのメシアの父という存在を意図的にぼかしている思惑が神話の中に見え隠れするからです。

ダビデの実在性、キリストの実父、応神天皇の父。どれもどこか曖昧で、不透明な感じがしてなりません。それはつまり不明確にしなければならない理由があったからと考えるのが当然で、その理由とはそれぞれの父という存在がすべて共通する一人の人物から派生しているからだろうと推察します。

その一人の存在をそれぞれ違う宗教に取り入れようとすると、色々と辻褄が合わなくなってくる。だからぼかして曖昧にする。そんなとこだろうと考えています。

ではその一人の人物とは何者か?そのヒントはエジプトにあると考えています。

エジプトの歴史は少なくともユダヤ教、キリスト教より古いのは明確で、これらの宗教が成立した時代を考えると、エジプト神話から影響を受けていることは充分考えられます。だからメシアの父の存在もエジプト神話に出てくる誰かになるのだろうという論理に行き着きます。

今回の記事はあくまで応神天皇とキリストをテーマにしたものですので、そのへんの深追いはしませんが、ユダヤから発生した宗教の根幹にエジプトが関わってくるのは間違い無いと思います。

それでは記事の本題に戻ります。

応神天皇の父親とは誰なのか?

僕の意見としては、応神天皇の父親は弓月国の誰かで、その誰かはとても高貴な血を持つ存在だったと。そう考えています。

そして批判を恐れずにいうならば、応神天皇は原始キリスト教を信仰していたのではないかと思います。現代の日本神道に残るキリスト教の痕跡は、この時代から始まっていたのではないかとも。

また僕の考察は突飛な妄想を多分に含みます。それを承知した上で聞いてもらいたいのですが、

応神天皇自身にキリスト本人の血が入っているのではないかとさえ考えています。

つまり応神天皇の父親とは、弓月国にいたキリストの末裔なのではないかということです。そしてその弓月国にいたキリストの末裔を紀元前までさかのぼると、やがてエジプトのファラオに辿り着く。

これが僕の見解です。

そういった事情を踏まえれば中世、ハプスブルグ家が日本の皇族を家族に迎え入れたことについて納得が行きます。

落合莞爾先生の研究によると1400年代、日本から伏見宮治仁王がハプスブルグ家に入ります。やがて彼はオーストリアでエルンスト鉄公となります。その子供は後にハプスブルク家初の神聖ローマ帝国皇帝となるフリードリヒ3世です。

僕はこの落合史観を初めて読んだ時、ちょっと疑心暗鬼になりましたが、応神天皇の歴史を調べて「なるほど!」と腑に落ちました。

つまり、ヨーロッパの貴族たちは日本の皇室の歴史を知っていたと。その長い歴史の中に、自分たちが神と崇める存在の血が受け継がれている。だからこそわざわざヨーロッパのはるか東、極東の島国から婿養子を貰い受け、その血を身内に入れたかったのだと。

古代まで遡れば、世界はある意味ひとつだった。少なくとも現代のように区別され、細分化されていなかった。

僕が古代史を調べる理由はそういった世界のつながりを、ひとつでも多く見つけるためです。僕たちの中に眠る遺伝子が、きっとそれを証明してくれることでしょう。

異文化を目にした時、そこになぜか親近感や親和性を覚えるのは遺伝子が反応しているからです。遺伝子に眠る太古の記憶が異なる2つの文化における関連性を示してくれる。

茨城とイタリア。そして応神天皇とキリスト。これら異文化を結ぶ2つの帯。

それらはまるで遺伝子配列をあらわすかのように、2つとも細くて長い帯でした。