列島ジオ巡礼(11)京都市左京区久多の山中にある小さな谷が、流路変更(河川争奪)に近い状態かもしれない件。

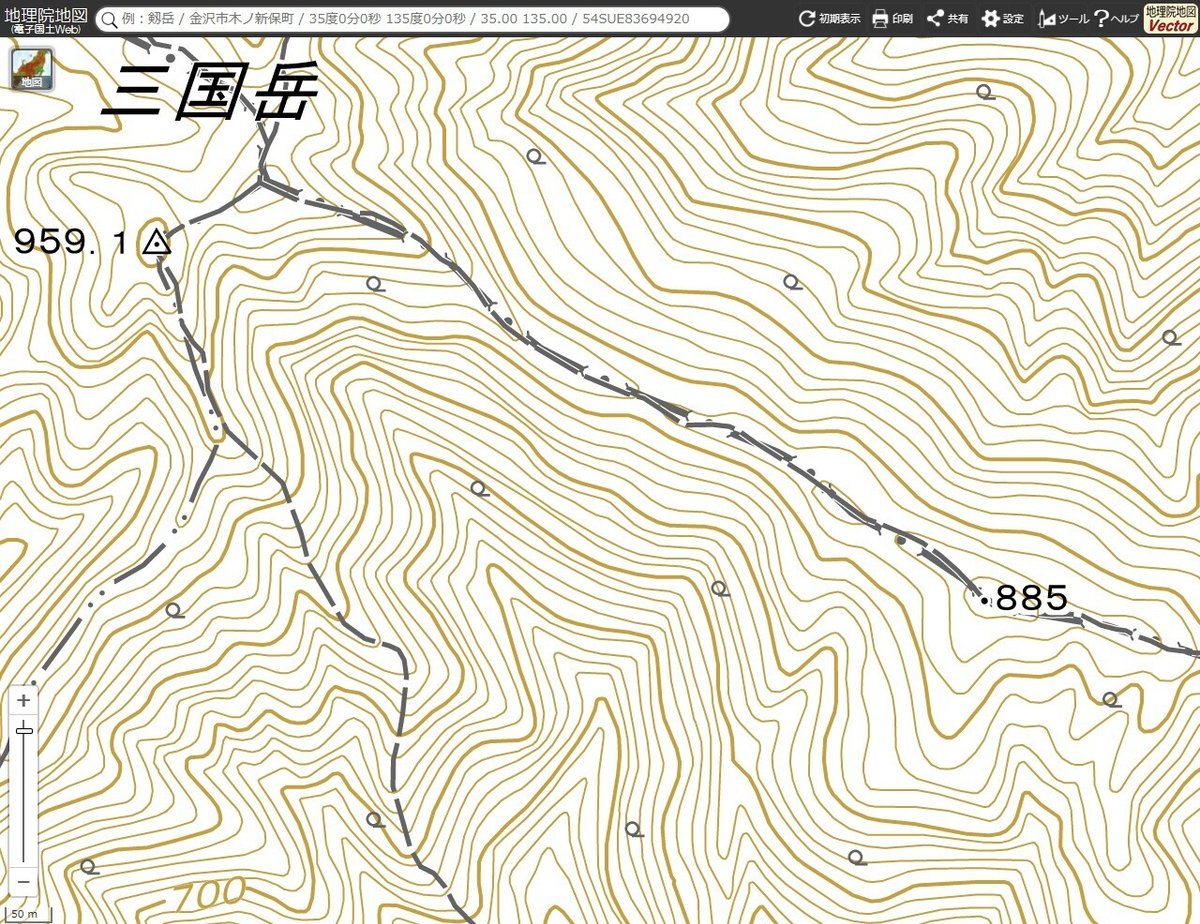

このかん言及してきた八丁平湿原より更に北になりますが、京都市左京区の最北端、「三国岳」付近の地図のなかに、気になる地形がありました。

三国岳の南東、標高885mのピークの南西に小さな谷があります。

地理院地図(電子国土Web)による

地図を拡大してみます。

885mピークの西側から流下する小さな谷が、地理院地図の中心十字(プラス記号)の付近で、ギリギリどちらに(南か西か)流れ落ちているのか分かりにくいような状況になっています。

地理院地図(電子国土Web)による

Googleの衛星写真でも見てみます。

これによると、谷の水は「く」の字の形の流路に沿って、今はギリギリ、西でなく南へと落ちて行っているように見えます。

この小さな谷が注いでいく先の南側の谷を久良谷、西側の谷を岩屋谷という認識で以下の記述をさせていただきます(もし地元で違う名前などあれば申し訳ありません)。そしてこの小さな谷自体にも名前はあるでしょうが、ここでは久良谷支流と記載させていただきます。

この「久良谷支流」の源流部は、岩屋谷の側に争奪される河川争奪が起きてもおかしくない、ギリギリの状況にあることが考えられます。

この地点について、2018年4月に現地確認を行いましたのでその記録を掲載いたします。

季節は春。京都市左京区久多の風光は、家ごとに石楠花が庭を彩り、雪の季節が去ったことを告げていました。

岩屋谷の林道を歩き、久良谷と岩屋谷との合流点(標高500m)に着きました。

写真に写っているのは、岩屋谷の流れです(久良谷は右奥ですが樹の陰になっています)。

林道から、対岸に渡渉し、2つの谷の境界となる尾根(上の写真の正面奥)に取り付きました。

谷沿いは鋭く浸食されているので、地形図の等高線から受ける印象以上に、取り付きの斜面の傾斜は急峻に感じました。

体が温まるまで、少しずつ立ち止まりながら尾根を辿ります。

しだいに、赤テープの張られた踏み跡が明瞭になってきました。

振り返ると、南方にたたなづく尾根と谷、その高さと深さが樹の間越しに実感され、少しずつ高度をあげていることが分かりました。

650~700m付近で尾根が二俣に分かれ、ユズリハが群生していました。

東方には経ヶ岳(889m)が特徴的な存在感でたたずんでいました。

登る標高が700mを越えると、尾根が細くなり、右側(東側)には、ここで焦点としている谷(久良谷支流)の存在が感じられるようになってきました

西側には、深い岩屋谷を隔てて、三国岳に至る斜面が垂直の壁のように屹立しています。

ユズリハをかきわけながら尾根を進むと、右から久良谷支流の谷が接近してきました。伏流しているのか、水はほぼ見えません。

河川争奪に近い可能性がある問題の地点は標高755mです。

久良谷支流は現在、写真右上から流下して、写真右下に流れ去っていきます(写真に白い矢印で示しています)。

やはりこの地点で河床が相対的に高くなっており、左の岩屋谷側にいずれ水が乗り越す可能性もあると感じられる状況でした。

上の写真は、この谷の水の流れを近接で撮影したものです。

そしてこの写真は今までの写真と違って、この地点を、上流側から見たものです。

水は現状、写真手前から、写真左上に流下しています。

久良谷流域と岩屋谷流域を区切る堤防状の尾根はこの地点で低い鞍部になっていて(上の写真の白い楕円で囲った部分)、ほとんどガードがない状態となっています。

また西方の岩屋谷側から急斜面の崩落・浸食が進行しているようです。

もし、河川争奪が起きれば、写真右上に流下するようになるでしょう。

現時点で争奪までは起きていませんでしたが、久良谷支流の河床は埋積により鞍部とほぼ同じ高さに達していて、実質的にこの地点だけは「堤防」が無い状態です。

台風や豪雨など流量が増加する際には一時的にでも久良谷支流の水の一部分が鞍部をオーバーフローして岩屋谷側に溢れている可能性もあるのではないか?とまで感じられました。

いずれにしても久良谷と岩屋谷の水は久多川・安曇川を経て琵琶湖に至るのではありますが、今後、河川争奪が実際に発生するとすれば、以下のプロセスを辿る可能性があると考えます。

(1)久良谷支流源流部からの土砂の供給により、この屈曲点付近の河床が一層高くなる。

(2)岩屋谷側からの浸食により堤防状の尾根の鞍部が一層低くなる。

(3)雨により流量が増加した時などをきっかけとして、久良谷支流から岩屋谷への溢流が起き、上記(2)と相俟って鞍部の刻みが深くなり、岩屋谷への流下が固定される。

(4)結果、従来の久良谷源流部は岩屋谷流域に変わり、久良谷支流の下流部の流量と浸食力は低下する。岩屋谷の流量と浸食力は増加する。

このプロセスはまだ発生していませんし、どれくらいの時間スパンで起きるのか起きないのかも分かりませんが、ギリギリ感のある地形ではありました。

問題の屈曲点の現地確認はこれで終わりですが、これより先に登った記録も記しておきます。

この谷をもう少し遡行してみました。

冬枯れの名残か、まだ草木も茂らず、曇天のなかの茶色の風光のなかを進みました。

次第に水音もなくなり、なだらかな源頭のなかをあるくようになります。

滋賀県との境界尾根に近づきましたが、この源頭部も、仮に河川争奪が実現すれば、久良谷の流域から岩屋谷の流域へと、位置づけが変わるはずです。

やがて京都府と滋賀県との境界尾根に到達しました。

この付近にはムシカリ(オオカメノキ)がちょうど、白い花をつけていました。

境界尾根から南方を望むと、前方の尾根の向こうに遠方の尾根が重なって見えます。

境界尾根を東に向かい、標高点885mを越えて尾根をたどる道中、再び経ヶ岳の姿が樹間に垣間見え、その向こうには、遠く京都に連なる峰々が揺曳していました。

誰も居ない山中で今も静かに、水の作る地形の物語が進んでいるのかもしれません。

この記事は以上です。