(小説)擂鉢

美恵子は誕生日に小さなセキセイインコの雛を手に入れた。可愛がったそのインコは外界への好奇心からしばらくすると家を飛びだして逃げて行ってしまった。美恵子には、悲しみと喪失感が残った。

少しして、寂しさから美恵子はインコを再び手に入れた。また、インコに同じ名前をつけた。

二羽目に買った雛のインコは陽気で好奇心旺盛な一羽目の雄と違い、家から出ようともせず、人に懐いた。おしゃべりが苦手で、しかし感情表現が豊かな雌であった。

先住うさぎのケージに出入りしたり、お風呂に入りたがったり、人間の食べ物を欲しがったり、常に呼び鳴きをして美恵子や他の家族の気を引いた。

常に肩にのっては、顔を撫でて欲しがったり、無邪気に手の中に潜り込んだりもした。

ところが梅雨時になって、少しずつ体調を崩し始め、ストレスから毛引きが始まった。餌である粟玉が気管と食道の間に詰まる先天的な病気をもっていたことから、さらに夏頃に体調が悪化した。

動物病院への入院、そして餌が食べられなくなった。

退院後、美恵子は、餌である粟玉が気管と食道に詰まると呼吸困難になるインコのため、毎日餌を砕いて小さくしてあげた。

最初は包丁で切るように細かくしてみた。が、つるつるとすべって上手くいかず、次に擂鉢と擂粉木でやってみた。これはうまくいった。が、やはり時間がかかった。効率の悪さから手動胡麻擦器を試してみたら案外うまくいった。さらに効率を上げるため、電動の胡麻擦器を買った。

インコはその甲斐あって命をつないだ。

細かく砕かれた粟玉を懸命に食べた。食べた。食べた。咳き込みながら、

むせながら、しかし小さく砕かれた粟玉のおかげで、食べるということが可能になった。つまり、死なずにすんだ。

その年の終わり頃、とても寒い日が続いた。美恵子の中でゆっくりと死にゆくインコへのお別れの時が覚悟された。年を越せるか、わからなかった。しかし温度と体の重さを毎日はかりながら、命をつなぐ目の前の一日を楽しく過ごしてあげることに決めた。

ようやく、年が明けた。美恵子の息子の誕生した月でもあった一月のある日に、美恵子はインコの誕生日会をしてあげることにした。生まれた日を単純に祝うよりも、ここまで生きられたことを祝いたかった。実際にはインコが生まれた月とはまるで違っていた。

その月の終わりごろ、極度に寒い日があった。美恵子があたたかいカーペットを買うお店を迷っている日と前後して、インコは床で動かなくなっていた。

美恵子はおいおいと泣いて、まだ生あったかいインコに人工呼吸と心臓マッサージをした。インコは息を吹き返さなかったが、美恵子の嗚咽する声は遠く聞こえていた。

美恵子はお骨が帰ってもいまだ悲しみを引きずっていたが、動物病院に後日の電話診療のお代を支払いに行ったことで少しは気持ちに区切りがついた。担当獣医師への手紙は8枚に及んだ。

その帰り道、ふと、コーヒー豆のいい香りがしてきた。自動ドアの向こうに焙煎の大きな機械が備えられていたその店に、なんとなく入った。寡黙な店主が、小さなポップをコーヒー豆につけていた。生のコーヒー豆をフライパンで炒ってコーヒーが飲める、そんな内容だった。

美恵子は一杯のコーヒーを一時間かけて飲んだ。焙煎の機械は空のまま回っていた。生のコーヒー豆の小さな袋を買って家に帰った。何かインコの看病に代わることで時間をつぶす必要があった。それほど美恵子はインコとの生活が己の全てになっていた。

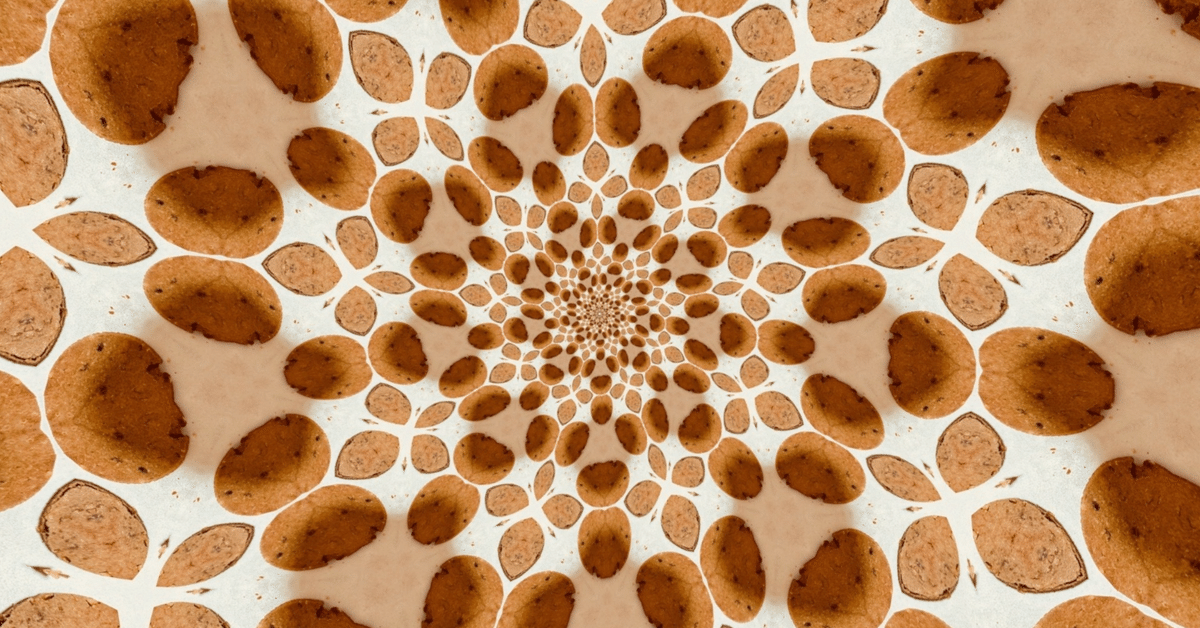

美恵子は家に帰って小さな擂鉢ではなく、今度は少し大きな擂鉢を用意した。そして少し大きな擂粉木も用意して、炒った豆を砕き始めた。夫は機械をつかってはどうかと提案した。美恵子はどんなに時間がかかっても擂粉木で砕きたかった。手早く、効率的にコーヒーを飲みたくなかった。

出来たコーヒーは薄く、美味しくもなかった。そこで、二回目の焙煎した豆をまた、砕き始めた。今度はたくさんの豆を砕いたが、途中で疲れたので、息子と夫に砕いてもらった。一時間かかったコーヒーは濃く、美味しくなった。美恵子がインコと一緒に病気と闘った半年間、一日たりともゆっくりとコーヒーを飲んだことはなかった。

今は病気への心労から解放されたという気楽さが心の中に広がった。そのことが嬉しいけれど、嬉しいとは言いづらかった。なぜなら、インコを愛していた。いや、正確に言えばインコを愛していたつもりであったが、実際には愛されていたことが真実である。そのケージからの常なる視線がなくなったことにより、実はインコから愛されていたことに心の底から気づいた。

家のリビングルームには、今までにない感じのコーヒーの良い香りが漂っていたが、妙な高揚感だけが虚ろな心にざわついた。いつもの擂鉢の中には粟玉ではなく、コーヒーの粉が残っていた。