1964年のヨコハマ

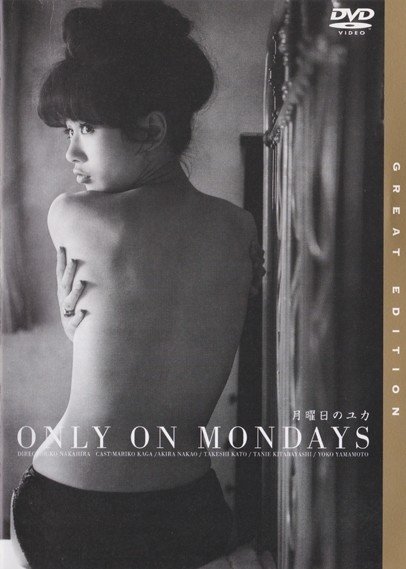

この映画の加賀まりこさん、もうピカピカです。もちろん「純情ババァ」な加賀さんも素敵ですが、この頃の加賀さんは「敵なし」です。相手役の中尾彬さんも魅力的。加賀まりこさんのパパ役(お父さんという意味ではなく)の加藤武さんもちゃんと「ずるい男」を名演。つまりは「月曜日のユカ」は素敵な映画です。

「月曜日のユカ」は1964年の作品(つまり前の東京オリンピックの年の作品です)。舞台はヨコハマの山手の丘、元町、湾岸の埠頭なんですが、なんとなくリアルです。僕が子どもの頃に歩いていたヨコハマです。

この映画の頃は占領軍がいたせいか、行政主導的アーバンデザインな雰囲気はほとんどなく、元町にしても、せいぜい2階建ての住居兼店舗を舞台に一人ひとりの店主が紡ぎ出した魅力が集積したもの。面的な「開発ありき」ではありませんから、あくまでも等身大だし看板建築的な薄っぺらさもない。セットなんか使わなくても、そこにあるお店のリアルが「映画になるほど」魅力的。元町だけでなく、映画の中に垣間見える「当時のヨコハマの人々の暮らしぶり」が魅力的です。

この魅力をつくり出せた店主たちはどこに行っちゃったのか。リアルに魅力的だったヨコハマの人々はどこに行っちゃったのか…

70年代の半ば以降、何ごとも急速に行政主導になっていくあの頃のヨコハマ。でも、たぶん、その頃は「リアルに魅力的だったヨコハマの人々」だって生きていたはずです。

田中派的な地域利権な構造がヨコハマの地域経済に恒常化していくのもこの頃からですから、恐らくはそのあたりと関係しているんだと思います。でも具体的にはどういうことがあって流れが変わっていったんでしょう。2020年の東京オリンピックに向かって中央集権化、二極化ががさらに鮮明になっていく時代だからこそ、そのあたりの歴史をちゃんと紐解いておいた方がよさそうです。

「月曜日のユカ」 1964年 日活作品

監督 中平康 脚本 斎藤耕一/倉本聰 出演 加賀まりこ/中尾彬/北林谷栄/加藤武 他