WebGISって何だろう?

21世紀に入ったころから、地理空間と紐づいたデータを地理情報と一緒に(簡単に言うと地図または地球儀上で)、インターネット上で表示することが可能になりました。"Web 2.0"と呼ばれるテクノロジーの一環でもあり、当時はGeospatial webだとか、Geo-browserなどと呼ばれていたようです(Google Earthも、Geo-browserでした)。このトピックに関しておそらく最初に世に出た書籍は The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society (2007, Arno Scharl, Klaus Tochtermann編) というものでした。それから、地理空間情報システム(GIS)をウェブ上で見られる、という意味で Web-based GIS と呼ばれることが多くなり、現在では、もっと短くWebGISということが多いです。

WebGIS とは、地理空間情報の保存、可視化、分析にインターネットを使うことを指し、「ウェブで見るGIS」、「インターネット上で利用可能なGIS」などと理解することができます。GIS分析として最も一般的なのは、いわゆる「デスクトップ」ソフトウェア(道具)をパソコンにインストールし、そこに地理空間データ(材料)を入れて、「料理」し、ユーザのニーズに合った地図や空間分析を作ることです。ですが、これでは道具+材料+料理スキルの3点がそろっていないとおいしい料理ができない…ことになってしまいます。一方、WebGIS は道具+材料がセットになっていて、ブラウザー上で簡単な操作をするだけで、知りたい情報を地図(または地球儀)上に表示することができます。たとえて言うなら、肉か魚の中から1つ選び、野菜を2つ選び、調理方法と味付けを指定してレンチンするとおいしいおかずが出来上がる…みたいなことでしょうか。

GISの知識やスキルがなくても、地図上でのデータ可視化ができるのが魅力的です。

見たいものを選ぶ

WebGIS にはデータ(料理の材料)が同梱されています。地理情報が含まれる各種データの中から欲しいものだけをユーザが選んで地図上に表示できることが WebGIS の第一の特徴と言えます。

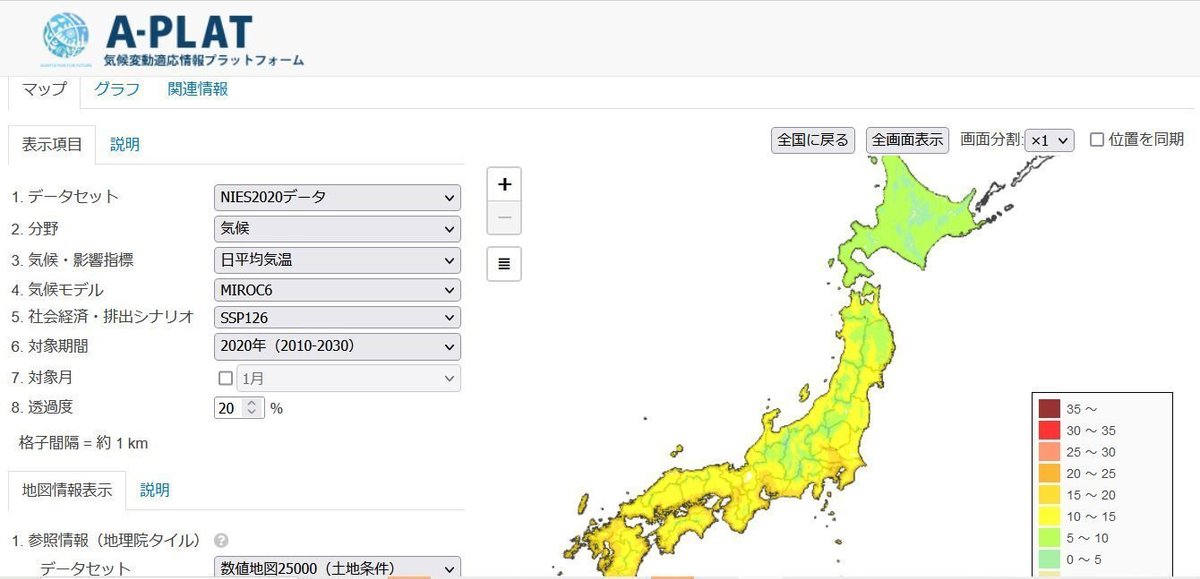

こちらは、これから進む気候変動に適応するための情報プラットフォーム A-PLATです。左に見えるGUIでデータソースやデータの種類、いつごろの予想値を使いたいかなどを選び、日本地図に表示できます。

ここでは、8月の猛暑日日数を2020年ごろと、2030年の予想とで比較してみました。日本で最も人口が集中している首都圏、近畿、名古屋付近の3地域で猛暑日が多く、2030年にはさらにそれが増える傾向がはっきりわかります。

重ね合わせる

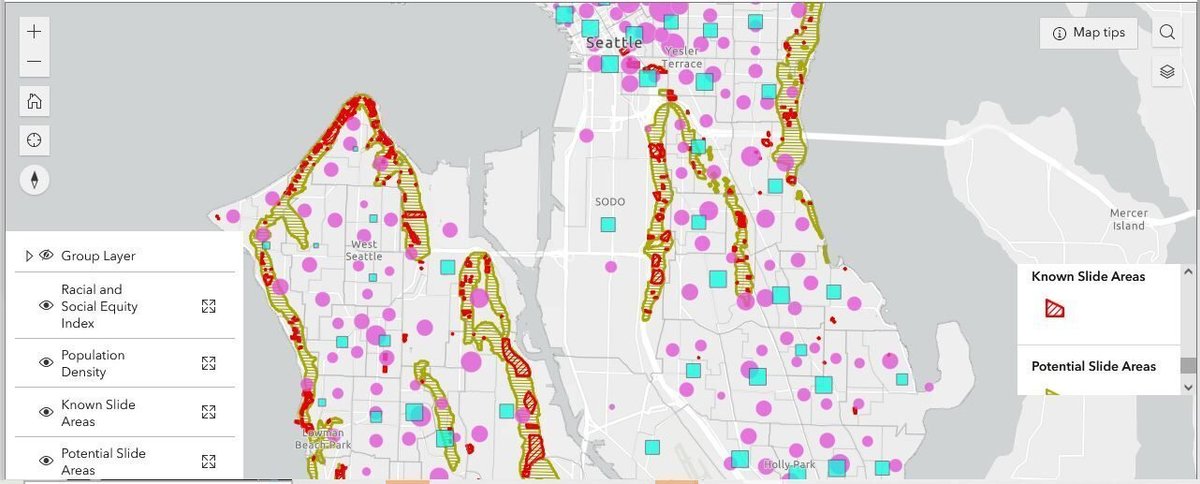

GIS の特徴として、同じ地域・地点に関する多数のデータ(地理に紐づけることが可能なデータ)の中から、任意のものを選んで重ね合わせ、これらのレイヤー間の関連を見られることがあります。WebGISでもほとんどの場合、このようなレイヤーの重ね合わせが可能です。

こちらは米シアトル市の Hazard Explorer です。地震、洪水、土砂災害、津波などのリスクを選択した上、人口密度(ピンクのドット、サイズで密度を表現)と人種・社会平等インデックス(水色の四角)を重ねることができます。ここでは、実際に土砂災害が起こった箇所が赤で、土砂災害の危険がある地域が茶色で示されています。

日本の環境省自然環境局が提供している生物多様性Web-GISを使って、北海道を表示してみました。国立公園(黒い境界線)のほか、湿地、湖沼、原生流域集水域、自然環境保全地域などのレイヤーを選択しています。それぞれのレイヤー名をクリックすると、そのレイヤーの色がわかります(たとえば原生流域集水域は紫、湖沼は水色)。

背景地図はデフォルトではなく、淡色図に変えています。白地図にすることもできます。印刷する際は方位、スケールバー、凡例を表示するかどうかも選べます。

リアルタイム情報伝達のためのWebGIS

Web2.0時代に入ってから年月が経ち、WebGIS は多種多様な場面で使われるようになっています。"Internet-based GIS has been widely recognized in both public and private organizations as a fundamental tool for storage and distribution of data to targeted audiences" (Chow in WebGIS for Disaster Management and Emergency Response, 2019) とあるように、民間企業と行政機関において、WebGIS はデータを保管し、ユーザーの求めに応じて提供するために欠かせないツールとなりつつあります。

地理に紐づけられるデータであればどんなものでも使えますが、WebGIS が特に力を発揮するのは防災・減災分野です。近年では各種レーダーとセンサー技術の発展により、より細かな地理的区分と、より小さな時間単位で切り分けられたデータ(たとえば降水量)の取得が可能になっています。リアルタイムで降水データを地図で表示することで、防災・減災に役立てようとするWebGIS の一例が東京アメッシュです。

東京アメッシュは「中央処理・配信処理装置を中心に、東京の2つのレーダー基地局(港レーダー、稲城レーダー)と地上雨量計(下水道局、建設局)、端末局から構成されたレーダー雨量計システム」であり、東京都を中心とする東西約190キロ、南北約120キロの範囲の降水状況を監視しています。データの単位はほぼ全域で150メートル四方という細かさ!!! 家族でも、通勤・通学の行き先が異なると、「昼間、凄い雨だったよね」、「雨?何の話?」ということがあるのも、アメッシュの地図を見ると納得できます。

大阪市降雨情報は、大阪市が設置している降雨観測用レーダ「オークレーダ」 と国土交通省近畿地方整備局が設置しているXバンドMPレーダの観測データを合わせて使っています。MPは「マルチパラメーター」。

表示範囲のデフォルトは「近畿域」になっていますが、これを大阪府域、大阪市域のいずれかに変えられます。東京アメッシュ、大阪市降雨情報ともに、「再生」をクリックすると過去2時間のアニメーションを見せてくれます。

帝国書院さんが提供しているWebGISリンク集です。考えてみると、地理院地図も、デジタル版のハザードマップもみんなWebGISですね。

Enjoy mapping!