離婚時における標準報酬の分割

✅離婚等をした場合における特例(合意分割)

厚生年金法には離婚をした時に年金分割を請求できる制度があります。合意分割と3号分割があり、適用要件や言葉の違いがあったりしますので丁寧におさえましょう。分割されるのは老齢厚生年金の報酬比例部分で老齢基礎年金は分割されません。事実婚については第3号被保険者として認定されていた場合に分割の対象となります。

先ずは合意分割で登場する言葉の定義です。

・対象期間:婚姻等としていた期間

・第1号改定者:対象期間の標準報酬総額が多い者(分割を行う者)

・第2号改定者:対象期間の標準報酬総額が少ない者(分割を受ける者)

・按分割合:対象期間標準報酬総額合計額に対する第2号改定者の割合

・対象期間標準報酬総額:当事者の対象期間中の標準報酬総額

第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

1 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。

2 合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

条文から読み取れるのは

・按分割合について合意したときは実施機関に請求できる。

・協議が調わない、できないときは家庭裁判所が按分割合を決定できる。

・離婚等をしたときから原則2年を経過したら請求できない。

✅婚姻等をしていた期間(対象期間)

合意分割は平成19年4月1日に制度が導入されました。よって平成19年4月1日以後に離婚等をした場合が対象です。ただ平成19年4月1日前の婚姻等をしていた期間も分割の対象期間に入ります。

✅請求すべき按分割合の範囲

按分割合には範囲が決まっており上限が50%となっており第2号改定者の割合を超えるものとしなければなりません。下図の例で言えば20%は超えて最大50%までの範囲となります。

✅離婚時みなし被保険者期間

対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって、第2号改定者の被保険者期間でない期間は、第2号改定者についても被保険者期間であったものとみなします。離婚時みなし被保険者期間については算入されるものとされないものがあり特殊なあつかいになっています。

離婚時みなし被保険者期間が算入される

・報酬比例の年金額の計算基礎となる期間

・遺族厚生年金の長期要件における死亡した者の被保険者期間

・振替加算の支給停止要件(厚生年金保険の被保険者期間240月以上)

・本来支給の老齢厚生年金(1月以上)

離婚時みなし被保険者期間が算入されない

・老齢厚生年金の受給資格(10年)

・特別支給の老齢厚生年金(支給要件1年以上)

・特別支給の老齢厚生年金(定額部分の計算基礎)

・加給年金の加算(240月以上)

・長期加入者の特例(44年以上)

・脱退一時金の支給要件(6月以上)

✅在職老齢年金における標準賞与額

在職老齢年金を計算する場合の総報酬月額相当額については標準賞与額の決定が行われる前の標準賞与額とします。つまり合意分割前のものを使用します。

在職老齢年金の支給停止額を求めるときに使う総報酬月額相当額というのは、「その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額÷12か月」でした。その月以前1年間の標準賞与額が対象なので合意分割の時期によっては影響を及ぼすのです。合意分割は支給される年金の計算上で標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)が改定されるものであり、改定された人に実際に賞与が支給されたわけではありません。総報酬月額相当額の計算で改定後の標準賞与額を使用してしまうと総報酬月額相当額が減少し支給調整されなくなったり、総報酬月額相当額が増加し支給調整されてしまいます。

✅情報の提供

問題. 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

解答 ✕

第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、合意分割の請求を行うために必要な情報(対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲等)の提供を請求できます。その請求は合意分割のした後や離婚等をしたときから2年を経過したらできません。また一度、情報の提供の請求を受けたら3か月間は再度、情報の提供を請求できません。改定請求をした後も請求できません(事前の情報提供が趣旨)

分割請求する前に情報提供の請求をしたら、相手がどれぐらい標準報酬総額があるのか事前に知ることができます。ちなみに離婚する前でも請求できます。事前に調べられるんですね💦

被扶養配偶者である期間の特例(3号分割)

✅3号分割の請求

平成20年4月には3号分割という制度ができました。第3号被保険者であった期間についての合意は不要で、一方のみの請求により分割でき按分割合について協議することなく自動的に50%ずつと決まります。ゆえに強制分割とも言われています。

第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。

条文から読み取れるのは

・被扶養配偶者は特定期間について実施機関に請求できる

・特定期間とは特定被保険者の配偶者で3号被保険者であった期間

被扶養配偶者:特定被保険者の配偶者で3号被保険者に該当していた者

特定被保険者:被扶養配偶者を有していた被保険者又は被保険者であった者

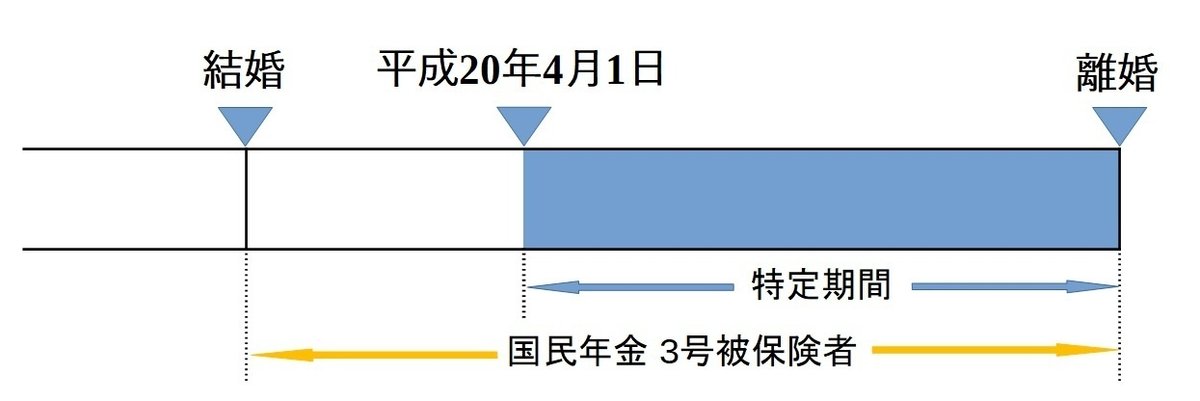

✅配偶者として3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間

3号分割において配偶者として3号被保険者であった平成20年4月1日以後の期間を特定期間と言います。

3号分割の対象となるのは平成20年4月1日以後の期間に限られます。

合意分割との併用が可能なので平成20年4月1日前の期間については合意分割で請求することになります。

特定期間から除外される期間

特定被保険者が、障害厚生年金の受給権者の場合、特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎としている場合の期間は特定期間から除外されます。障害の給付は受給者保護の観点が強く合意ではない強制的に分割される3号分割においては給付額を低下させるのは適当ではないとされています。

問題. 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

解答 〇 言葉の定義が分かっていたら特定期間ときたら3号分割のことを問おているなと分かりますね。対象期間(合意分割)、特定期間(3号分割)。特定期間に係る被保険者期間については、障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間は除外されます。

✅被扶養配偶者みなし被保険者期間

3号分割において分割を受けた期間(特定期間)は被扶養配偶者について厚生年金法の被保険者であったものとみなされます。これを被扶養配偶者みなし被保険者期間といいます。

合意分割では離婚時みなし被保険者期間といいました。取扱いについては同じです。また在職老齢年金の標準賞与額についても合意分割同様、3号分割前の標準賞与額を用います。

ここで合意分割と3号分割の違いを整理しましょう。

過去に出題された論点

離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割標準報酬改定請求に併せて合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して6月を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。つまり審判中であれば審判が確定してから6月以内に請求したら認めるということです(離婚が成立した日の翌日から2年を経過してOK)

離婚分割は合意分割と3号分割の違いと同じところを整理するのがポイントです。年金の受給権者の年金額改定は請求があった日の属する月の翌月から「将来に向かって」改定されます。

いいなと思ったら応援しよう!