針供養に行ってきました。

針供養とは

使い古した裁縫針にお疲れ様の意味をこめ、最後に柔らかい豆腐や蒟蒻に刺してから納める行事のこと。毎年12月8日か2月8日に行われます。

東京で針供養を行っているのは、

浅草寺(台東区)正受院(新宿区)そして、森巖寺(世田谷区)の三ヶ所。

12月8日、世田谷区の森巖寺へ行ってきました。森巖寺の針供養は区の指定無形民俗文化財にも制定されています。

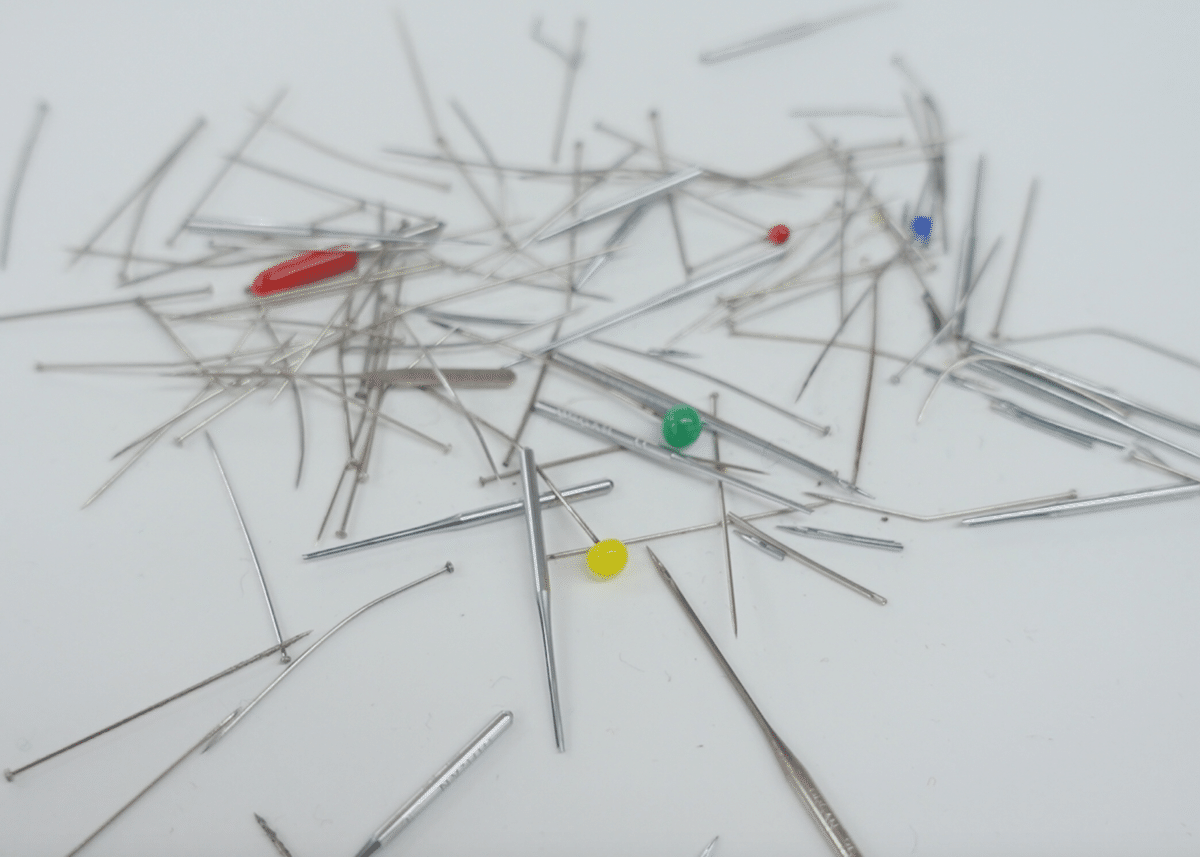

持っていったのは、アトリエのミシン脇にある折れ針入れの中身。

使えなくなった針を、ぽいぽいと折れ針入れの缶に投げ込んできました。

かなり長いこと開けていなかったので軽く15年は超えているであろう、頑張ってくれた針たちと、スタッフの片付けたくない心の集大成です。

森巖寺は近所なので、事前に撮影の連絡をしてお邪魔させていただきました。針を抱えて自転車をかっ飛ばすこと10分ほど。

寺院の脇に「淡島さん」と書かれた紅白提灯が風に揺れています。和装姿の方々が法要に訪れていて、とても華やかで美しい空間でした。

門をくぐると法要堂があり、手前に大きなお豆腐がドーン!と据えられていました。小ぶりの枕ぐらいある、普段はお目にかかれない大きさです。

通常の豆腐の7丁分で、この日のために特注しているのだとか。

豆腐は木綿か絹か

お寺に向かう道中、どっちなんだろうと???と楽しみにしていました。

答えは、木綿でした。お寺の方に理由を伺うと、絹だと崩れてしまうからとのこと。

そこにぷすぷすと針を刺していきます。

納めた針は、どこへ行く

持ってきた針の一部はお豆腐に、沢山あったので残りは供養塚に入れてきました。

供養塚は石造りで、大きさはバスタブほど。屋根にある口から針を投げ込みます。

石棺の底が地面と繋がっており、針が錆びて風化するように造られているのだそう。なので、何もしなくても月日が流れれば針が朽ち、かさが減る設計なのだとか。錆びを促すよう、塩を入れる地域もあるそうです。

まるで堆肥をつくるコンポストのようなシステムですね。

みなさまお住まいの地域にも、針供養の伝統はありますか?手芸好きや、お裁縫をする方は節目としていかがでしょうか。

溜めに溜めた針を納めてすっきりと、

12月の小春日和に、はれやかな気持ちになれた一日でした。

取材協力:森巖寺

動画もどうぞご覧下さい🪡