統計初心者の理系院生が5週間で統計検定2級を取得したい〜8割超えてよかった〜【資格#3】

「数字に強くなりたい!」「入社後に業務で使えそう!」というモチベーションのもと統計検定の資格を勉強しています。以前は、統計の“と”の字もわからなかったので統計検定3級の取得を目指して勉強しました。

今回は、その次のステップとして統計検定2級の勉強をし、合格できたので記事にまとめました!下記の内容がポイントです。

使用した参考書に対して感じたこと

受検時に想定外のことがありました、、、

1. 自己紹介・動機

資格勉強時点の自己紹介です。

修士2年機械系(2024年12月時点修士論文のまとめ作業つらい)

研究ではほとんど統計の知識を使っていない

統計検定3級は取得済み

2級の勉強開始時点では普段統計の知識は使っておらず、3級が合格できるレベルでした。動機は、社会人になってから統計の知識を使う機会が多そうだと思ったので学生の内に基礎を身に付けたかったからです。

2. 勉強方法

5週間で取得を目指しました。ばらつきはありますが、平日は約2時間、土日は約3~4時間の勉強したので大体80~90時間程度の勉強時間でした。

① 期限の決定

サボらずに毎日継続して勉強するために最初に期限を定めました。具体的には受検の申込みをしました。今回はクリスマスイブ12/24に受けることにしました(修論関係の締切、忘年会の予定の関係で一番ちょうど良かった)。

最初に申込みをしておくと

受検料7,000円の重み ← 飲み会行けた、クリスマスにチキン買えた

があるので嫌でも勉強できます。

② 使用したもの

主に参考書メインで勉強し、理解しにくい部分についてはYouTubeの動画をみました。問題集を解いて解説を読んでも理解できない場合は、問題の写真をChatGPTに読み込ませて解説してもらいながら勉強を進めました。

【参考書】

統計検定2級の教科書、2018年~2021年の過去問集、CBT問題集の3冊です。④で後述しますが、とある理由からCBT問題集はほとんど使用しませんでした。

【YouTube】

3級の勉強でもお世話になった「データサイエンスLab.」さん、「統計チャンネル」さんです。「データサイエンスLab.」さんは図、イラストの説明が非常にわかりやすいです。「統計チャンネル」さんは教科書を解説しているような感じなので、自分で読んだときに理解できなかった部分を見るようにしました。

③ 勉強計画

次のように5週間を分けました。

【1~2週目】

教科書を一通り勉強して範囲の内容を理解しました。教科書は6章で構成されています。私の所感ですが、「3,4章の統計的推定・仮説検定」と「5,6章の回析モデル・独立性の検定など」は初見だと理解が難しかったです。加えて、2章の確率のベイズの定理も理解が難しかったので、上記の内容についてはYouTubeの解説動画と一緒に勉強しました。

【3~4.5週目】

2018年~2021年の過去問集を3周しました。この過去問は、5回分の過去問があるので1日1回分進めれば約2週間(14日)で3周できます。しかし、実際は1周目は全く解けず、解説をじっくり読みながらだったので1周目は8日程度かかったと思います。2週目は6日間、3周目は4日間だったので、合計で18日でした。

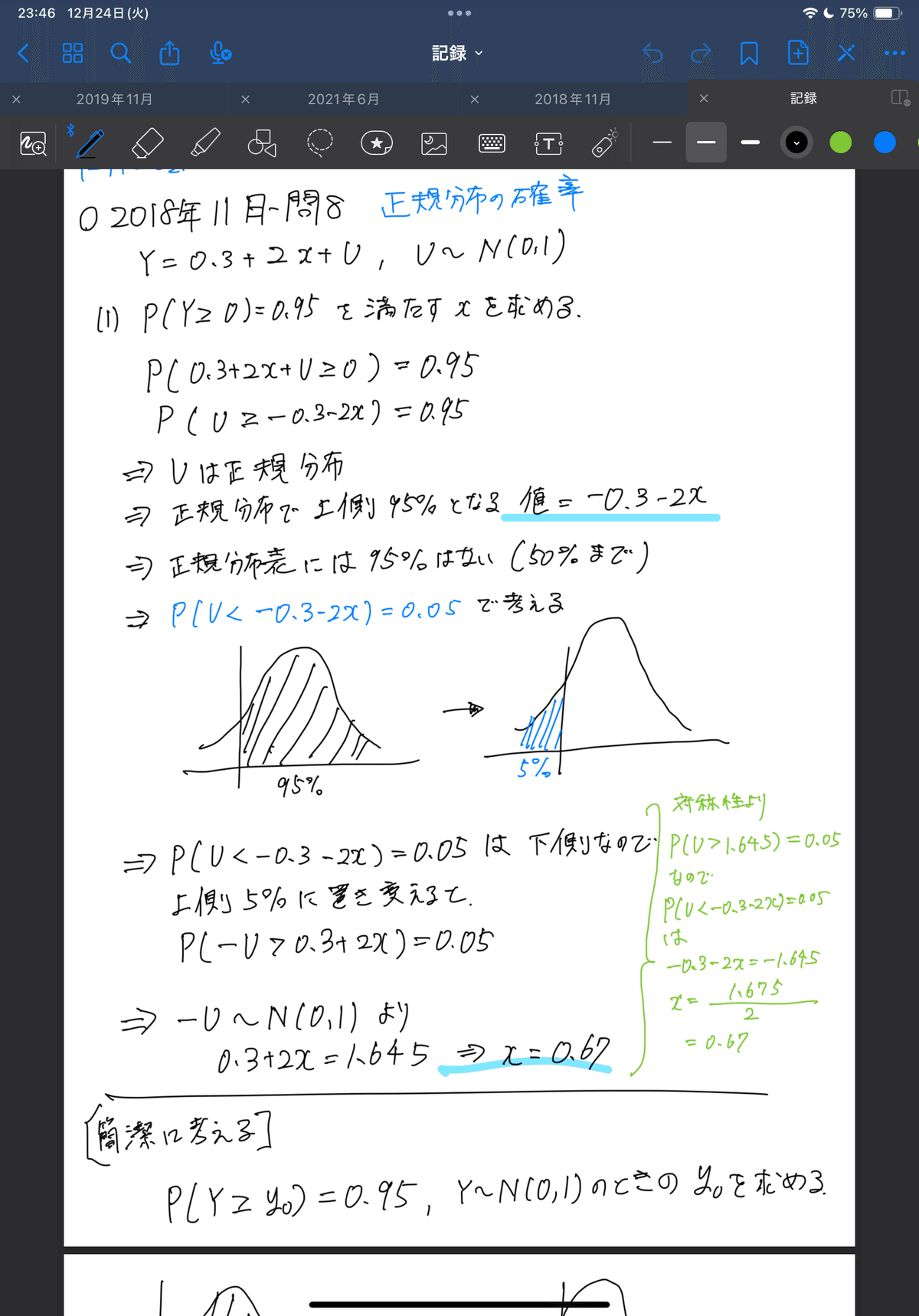

【残りの4.5周目以降(3日間)】

過去問を3周したときに、間違えた内容などをまとめたノートを作成していたので、そのノートの内容の復習をしていました。まとめる際はGoodnotesというアプリを使用してiPadを電子ノートとして使用しました。

解説を読むだけでは定着しにくいタイプなので、2週目も間違えた部分や解きにくかった部分は自分の言葉でまとめることで覚えられました。GoodnotesはiPadと専用ペンがあれば、実際に紙に書くときのようにさまざまなペンを用意する必要が無く、イラストも修正でき、画像の貼付けもできるので非常に便利なのでオススメです。

④ 参考書に対して感じたこと

勉強を進めるうえで参考書に対しての感想です。

【2級の教科書】

教科書だけで独学しようと思うと時間がかかりそうだと感じました。もとから数学が得意な人であれば問題はないと思いますが、私はそこまで得意な方ではなかったので、最初から教科書を隅々まで理解しようとするとかなり時間が溶けそうでした(例えば公式の導出など、、、)。

※※※↓あくまで私の場合※※※

そのため、特に1周目は適度にYouTubeの解説動画、ChatGPTを使って大まかな理解ができたら進むようにした方がいいと感じました。過去問を解いて実際に算出できたほうがいい公式がどれかなどわかってくるので、公式の算出は後からでも良いと感じました。

【2018年~2021年の過去問集】

2021年6月の過去問だけめっちゃ難しかったです。ネットで調べると、この回だけは難易度が高くなっているという意見が多くありました。私は2018年から進めていたので問題はありませんが、もし2021年から進めていた場合はしんどそうだと思いました。2018年~2021年の過去問集があれば、CBTの問題集は要らないと思います。

【CBTの問題集】

2018年~2021年の過去問集があれば、こっちは買う必要なかったです。というのも、CBTの方は載っている問題は9割程度同じ問題で、問題数が少なかったです。ただし、CBTの方はジャンルごとに2018年~2021年の過去問の問題が分類されていました(青チャートのようなイメージ)。2018年~2021年の過去問集から比較的解きやすい問題が抽出されている印象でした。本来は5週目にCBT方式に慣れるために解こうと思ったのですが、途中まで解いてて問題が一緒だと気づき辞めました(笑)載っていない問題だけ解きました。

3. 受検

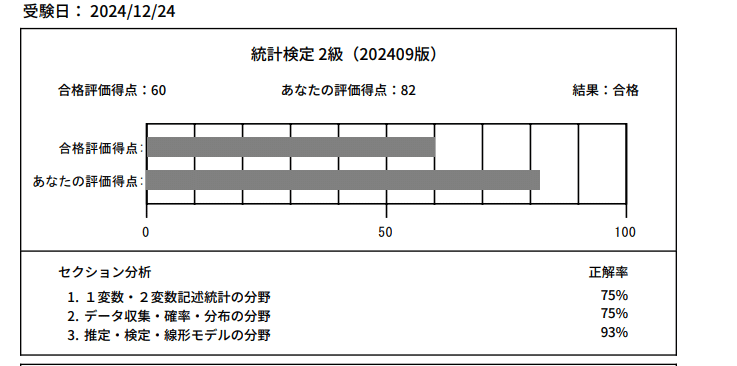

結果と感想

結果ですが、82点でした!

正直、解いている際中の体感よりも点数が取れたのでよかったです。検定の分野はスラスラ解けたのですが、確率分野などが解いていて自信が無かったです(笑)。また、2018年~2021年の過去問集では大問に(1)(2)(3)のような形式で前の問題に対して関連するように解くことに慣れていたのですが、CBTでは8割くらいは1問1問で出るために問題数が多く感じました。

想定外だったこと

受検時に会場で用意された計算用紙とペンを使用することになっていたのですが、その際に想定外のことが起きました、、、

私は、3級のときと同じように普通の紙と鉛筆もしくはボールペンが用意されると思っていました。2級は3級と異なる会場で受けたところ、ラミネートされた紙(プラスチックのツルツルの下敷きみたいな)に水性ペンが用意されました。それをみたとき、

「え、?これで解くのまじ?ペン先めっちゃ太いし、消しゴムも使えない」

と少し焦りました。解きながら書き心地に慣れることができたのでなんとかなりましたが、正直計算式とか書きにくくて大変でした。

そのため、会場を決める際は用意される筆記用具がどのようなタイプなのかを調べておく方が良いと思います。

4. さいごに

統計検定2級の勉強、実際に受けたときの感想をまとめました。3級と比べると仮説検定などの内容も増えて「統計やっている感」があって勉強も楽しかったです。1級は未定ですが、準1級も取りたいと思います。今年のクリスマスプレゼントはこれでした(自腹)

以上!!!!!

【前の資格の記事】

【次の資格の記事】

基本情報取りたい、統計検定準1級の勉強内容のまとめとかも