少子化・未婚化対策の現状と課題、必要な取り組みとは〜日本総研コンサルタント今川成樹氏〜

少子化対策や子育て支援などの分野で調査研究や情報発信、政策提言をされているシンクタンク日本総研コンサルタントである今川成樹氏に、少子化・未婚化といった日本の社会課題における現状や今後必要とされる取り組みについて伺いました。

ーーはじめに、現在の日本における少子化・未婚化の状況について教えてください。

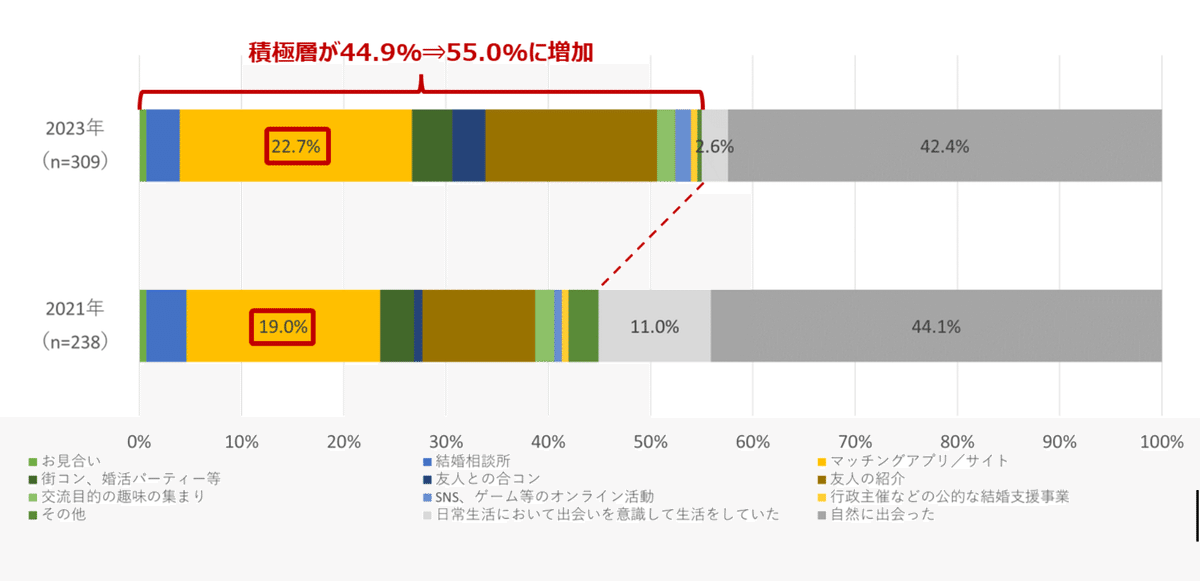

ご存じの通り、日本における少子化は止まるどころか、近年さらに加速している状況にあります。新型コロナウイルス感染症により生活の劇的な変容が発生したことで、出生率のさらなる低下に拍車がかかってしまったと言えるでしょう。この要因のひとつとして、婚活の変化が大きく影響しているのではないかと考えています。コロナ禍では、日常生活における対面での出会いや周囲の人からの紹介など、外部要因での出会いの機会が極端に少なくなったことで、より自発的に恋愛相手と出会う機会を求める活動の必要性が高まりました。その一方で、その変化に対応できた人が多くなかったことから、婚姻数や出生率の低下が生じたと考えています。

(厚生労働省「人口動態統計」を基に日本総研が作成)

(日本総研実施アンケート調査より)※赤枠はマッチングアプリ/サイト

ーー少子化の背景には晩婚化や結婚観の変化などもあると認識していますが、歯止めをかけるために何ができるのでしょうか。

少子化に最も大きく影響しているのは、国も示している通り有配偶率の低減や未婚化であると考えています。他方で、有配偶出生率の低下も生じていることにも留意が必要です。これには晩婚化も大きく影響していますが、やむなく「産まない」選択をせずにすむよう、子育て負荷の軽減が非常に重要となります。ただ、シンプルかつ基礎的な経済学の観点で捉えると、結婚や子供を産むことにより費用負担が増し、時間もとられるため、子供を持たないことが一見合理的な判断となってしまいます。そういった構造に先進国が直面しているというのが本質的な課題であると考えています。

この構造を変革することが重要なのですが、そう簡単ではありません。日々の生活の支援サービスやエンタメが進化し、ひとりで生きていくことへのハードルは下がり、一方で、他人と共同生活することのメリットを感じづらく、デメリットが目立ってしまいやすくなっているようにも思います。また、結婚することや子供を持つことを促す取り組みは、個人の価値観への介入が少なからず発生するとみられ、公的に取り組みにくい、難しい領域でもあります。そういった状況下において、まず確実に取り組むべき事項が、結婚したい・子どもを持ちたいと思う人たちの希望を実現する仕組みの構築であり、その第一歩となる、結婚したい人を支援する仕組みが非常に重要であると考えています。

ーーすでに多くの自治体が国の交付金(地域少子化対策重点推進交付金)を活用し、少子化・未婚化の課題に取り組まれています。その中で見えてきた新たな課題はありますか。

厳しい言い方になってしまいますが、課題だらけの状況と考えています。というのも、国や自治体の取り組みはこども・子育て支援を中心としており、妊娠支援や結婚支援はようやく着手し始めたという水準の取り組みしかできていないように思えるからです。全国的に設置が進められつつある結婚支援センターも利用者が少なく、真に結婚したいと思っている方々すべてを支援できているかというと遠く及ばないのが実態です。

結婚相談所やマッチングアプリなど、民間の結婚支援サービスがあること。そして、結婚支援そのものが個人の価値観への介入に近い領域であること。この二つの背景があるゆえ、公的支援としてどこまで介入すべきかの判断が難しく、思い切った制度設計に踏み切れないことが大きな要因と言えるでしょう。これにどう対処するかが、結婚支援を強化するうえで難しいポイントとなります。

ここ数年、この交付金の予算規模を膨らませていることからも、国が結婚支援等を重要であると捉えていることは明白です。しかしながら個人的には、具体的に何に取り組むべきかが見えていないのではないか、私自身も含めて感じています。令和7年度からは民間企業との連携を促進するような改訂が行われていると思いますが、具体的にどのようなことに取り組むべきかは、各自治体で策を考え、実行に移していく必要があります。

ーーさまざまな自治体の方にお話を伺うなかで、少子化対策には予算面と実行面の2つの課題があることが見えてきました。それぞれどのような解決策が考えられますか。

予算と実行はそれぞれではなく、連動して考えていくべきものと思っています。たとえば、予算を確保するにあたって必要な、取り組みの意義などの説得材料となるデータを、実行によって取得する。確保した予算を用いて実施した結果のデータでもって、次のステップに進む必要性を示す。そういったサイクルが必要になります。

ただ、取り組みによってはそのようなサイクルの創出が難しいケースも存在します。結婚支援や少子化対策は成果指標に効果が表れにくいこともあり、まさにこのケースに該当します。最初はとにかく頑張って汗をかく、というステージが求められるので、志を同じくし献身的に取り組む現場の人達の存在が何よりも重要です。また、このステージを乗り越えるには、国や自治体、民間企業が協力して取り組む、官民連携の検討体制を構築していくことも欠かせないと考えています。

ひとつでもどこかの地域においてサイクルが回りだすと、一気に様相が変わるのではないでしょうか。私個人としては、志を高くもつ現場の人達が現れ、成功事例がいくつも創出されていくよう、微力ながら日々頑張りたいと思っています。

ーー最後に、マッチングアプリ事業者に期待されることは何でしょうか。

結婚支援はもちろんのこと、社会全体を見た際にコミュニティ形成の在り方が今後大きく変わると考えています。既存事業の枠組みにとらわれず、ソーシャルキャピタルの視点で事業を検討していただけるとありがたいです。そうなると、結婚支援だけでなく、地方創生や子供の教育(多様な学びの機会創出、不登校支援等)や、現役世代の多様な接点の創出によるイノベーション創出、さらには高齢者支援にもつながると考えています。ウェルビーイングの視点が注目を集めるなか、人との繋がりに関する部分は他の要素に比べ取り組みが少ない気がしています。さまざまな社会課題に向き合うにあたり、いよいよこの領域に真剣に取り組む必要性が高まっていると考えています。デジタル化は間違いなくコミュニティに大きな変革をもたらしているので、ぜひ、次の時代の人と人との繋がりをデザインしていっていただきたいですね。

ーー貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

ペアーズではさまざまな自治体と連携し、若い世代の「出会いの創出」を推進しています。これまでの取り組みを通じて感じたのは、実効性のある施策は、実は地域によって異なるということです。横並びの施策や、他の自治体で成功したからうちでもやろうという視点では、成果を期待するのは難しく、各々の自治体が直面してる課題を自分達の地域の課題を構成する変数にしっかり分解して、効きそうな施策を選び取る視点と体制が何より重要だと思います。ペアーズでは引き続き、各自治体の課題解決につながるサポートをしていきます。