関心と関与と注意と影響

人は何に関心を持つのか。それは自分に近いものではないのか。

「バカな。宇宙だったり100年先のことだったり、遠い世界に興味を持つ人間がたくさんいるじゃないか」と言う人もいるだろう。だが、それは何を近いと感じるかの違いでしかないのではないか。

「近いもの」が異なるということ。つまり、隣の国よりも宇宙に近さを感じたり、来年より100年先に近さを感じたりすることも、する人もいるということだ。物理的・心理的な近さは人それぞれ。

関心と関与の定義を並べてみた。

関心 | ある物事人に特に心を引かれ、興味をもって注意を向けること。よく知りたいと心にかけること。気がかり。Interest. Concern.

関与 | ある物事人に関わること。関係をもち、その事にあずかること。たずさわること。Involvement. Engagement.

あなたは「関心があるのに関与していない」ものごとと「関与しているのに関心がない」ものごとの、どちらが多いですか?

おれは「関心はあるけど関与していないこと」の方が多い気がする。

と答えたあと、ふと思う。…いやいや、自分が気づいていないだけで、世の中のものすごーく莫大な物事とおれは関わっているではないか、と。

関与しているけれどそれに関心を示していないだけでしょう? そもそも意識していない、つまり注意を払っていないだけでしょうって思う。

注意と影響の定義を並べてみた。

注意 | ある物事人に気をつけること、気をくばること。または気をつけるよう伝えること。悪いことが起こらないように警戒すること。用心。Attention. Caution.

影響 | ある物事人による働きが他の物にまで力を及ぼし、変化や反応を起こさせること。また、そのその結果や反応。Influence. Effect.

うまく説明できるかちょっと分からないのだが、「関心と関与」と「注意と影響」は似ていないだろうか。

関心は基本的には「能動的」なものだろう。瞬間的なものもあるが、その後も引き続いて関心を向けるかは、自らが選択的に選ぶのではないか。一方で関与は、こちらに選択肢がなく、受動的なケースも少なくない。

そして「注意と影響」にも、ほぼ同じことが言えるのではないだろうか。

注意は「能動的」で、影響は受動的だ。

IBM Future Design Lab. が提唱する、 次世代の顧客リレーション・モデルの解説

問題: AとBの違いを述べよ

A. テーマに対して関心と関与の差の低さは、社会課題への問題意識が自分ごと化されている割合の高さを示すと見ることができる

B. テーマに対して関心と関与の差の高さは、社会課題への問題意識が自分ごと化されている割合の低さを示すと見ることができる

関心の量には限りがあるのだから、自分が影響を受けないことに対してそれを使うのはコスパの悪い行為なのだろうか?

関心があるのに関与しようとしないのは、距離をとって他人事のままでいようとするズルい行為なのだろうか?

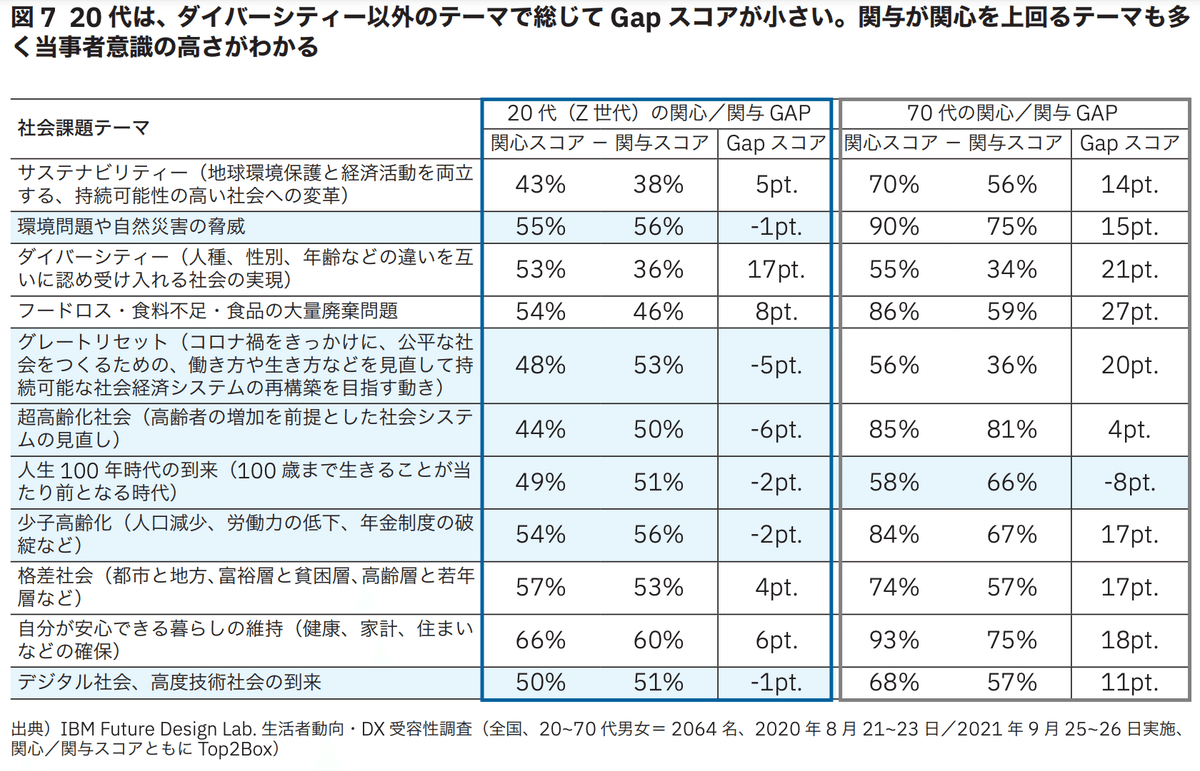

サステナビリティーについては、70代の関心と関与はそれぞれ70%と56%(いずれもTop2Box)となっている。その差は14ポイントとなる。一方、20代の関心と関与は43%と38%(いずれもTop2Box)であり、その差はわずか5ポイントにとどまる。実はこの差、それぞれのテーマに対して関心と関与の差の低さは、社会課題への問題意識が自分ごと化されている割合の高さを示すと見ることができるのだ。そうした観点で見ると、日本の20代は今回提示した11 テーマでは「ダイバーシティー」を除くすべてでこの差が最も少なく、6つのテーマでは関与が関心を上回ってもいる。つまり、20代はこれら社会問題について高いレベルで自分ごと化しており、世界の潮流と同様に社会課題を推進する中心世代としての特徴が備わっていると言えるのだ。こうした結果から、日本国内でサステナビリティーなど社会課題をテーマにした活動を推進する場合、世界的な推進年代であるZ世代と同様に20代がけん引し、その活動を高齢層が積極的に支援する独自の推進形態になることが推察できた(図7参照)。

https://ibm.biz/W_CVD_Grth_Str_J