2020年にしたプロダクト系図解まとめ

1年間プロダクトマネジメントの体系化を頑張ろうとおもい、2020年はいろいろな記事を書きました。我ながら、今年いい感じにできたと思っている図解を振り返ります。普段は一回書いた話を何度も書かないポリシーなのですが、年末なので許してください🙏

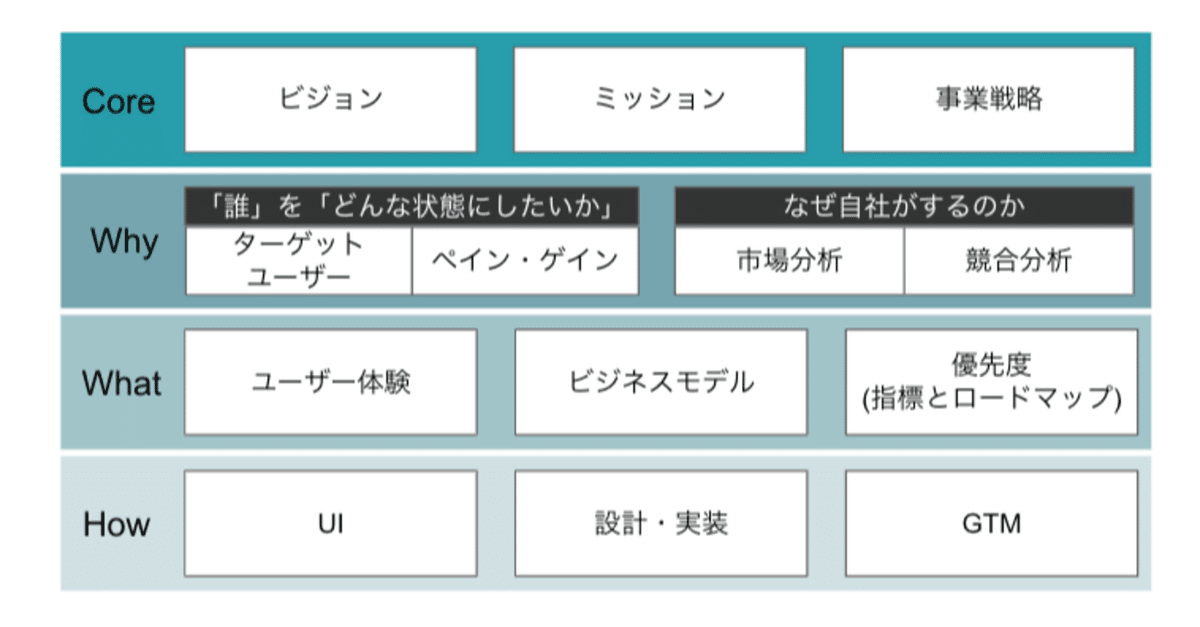

1. 仮説のミルフィーユ

プロダクトの仮説を4階層に分けて、高い所にある仮説に変更があるときには低い階層もきちんと見直しましょう、の図です。仮説以外でもプロダクトを捉えるときに、この4階層に分けておくと何かと便利です。

ちなみに、2019年には「プロダクトをWhatだけで捉えてCoreやWhyをおざなりにするとこんな魚みたいになるぞ!」と言っていました。

2. プロダクトのCore、WhyとWhatの関係

仮説のミルフィーユの関係を別の図解に表したものもあります。プロダクトのCoreを元に発想できるWhyは無数にあって、Whyを元に発想できるWhatも無数にあります。例えば、「お腹が減った」というユーザーのペインを解決するためのソリューションはたくさんありますよね。その中でなぜおにぎりではなくうな重を選ぶのかをロジカルに組み立てていきましょう。

3. プロダクトマネージャーの4象限の仕事

ここまで、「プロダクトを作る仕事」について述べてきましたが、プロダクトマネージャーにはもう1つ「プロダクトチームを作る仕事」もあると思っています。それを踏まえて、自戒を込めてプロダクトマネージャーが持つべき視点について図解したものが以下です。

気付いたら視野が狭くなっているので内向きと外向きの視点を、鳥の目と虫の目で持つことを意識していきたいです。デスクトップ画像にしたい。詳細はこちらに。

4. プロダクト指標の持ち方

自分的にはめちゃくちゃスッキリした図解なのですが、あんまり褒めてもらえることが少ない図です。プロダクトの指標をKGI(ビジネス)だけではなく、ビジョンにも、ユーザー価値にも影響を与えられるもので1つ持ちましょう!ということを書きました。(つまり、North Star Metricです。)

おしまい🎉

2020年は大変お世話になりました!

2021年も、どうぞよろしくおねがいします🎉🎉🎉🎉