【以仁王 vol.3】 高倉皇統を否定した王

後白河院と清盛の対立

憲仁親王を即位させた後白河院。

これによってようやく後白河院は、治天の君として自らの院政を確たるものにできると喜んだのも束の間、新たな懸念材料を抱えることになります。

それは、憲仁親王の即位を目指して手を組んだはずの平家、とりわけ平清盛の動きです。

清盛にしてみれば、自分にもそれなりの思惑があって、憲仁親王を後援し、その即位に一役買ったのです。

憲仁親王の即位という点で、後白河と清盛の利害が一致して手を組みましたが、即位させてしまえばそれまで。両者はそれぞれの思惑通りにしようと動き出すことになり、その思惑が両者相反する場合は対立、衝突していくのは当然の成り行きでした。

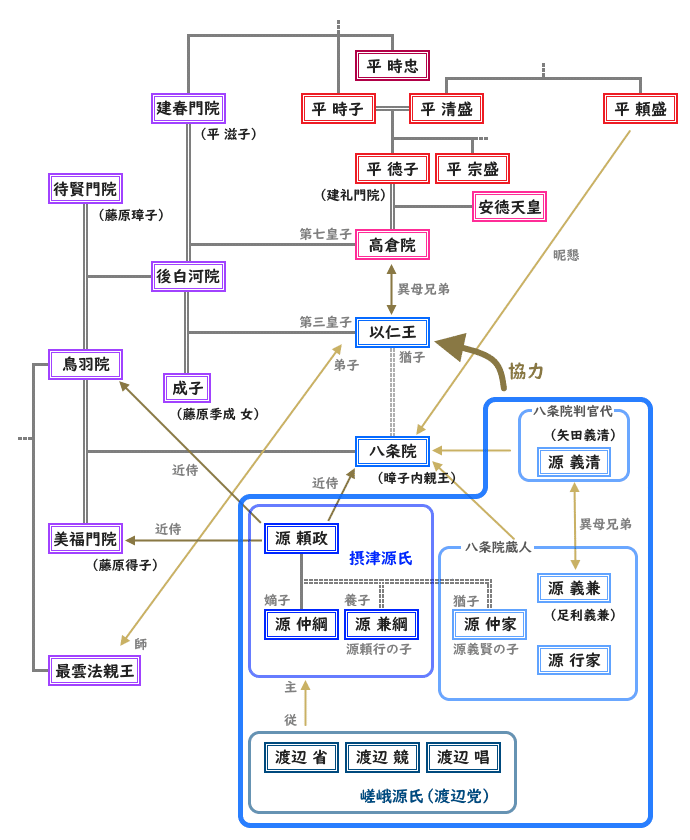

この時、清盛は新たに即位した高倉天皇(憲仁親王)に娘・徳子を入内(天皇の后として、公式に内裏〔天皇の住まい〕へ入れること)させ、その間に子ができればその子を天皇に即位させて、自分自身は天皇の外祖父として政治権力を握ることを考え、かつての藤原氏(藤原北家)が行ったように、代々天皇の外戚(天皇の后や母親の出身一族)として何代にも渡って政治権力を握り続けるために、この高倉天皇の皇統を平家によって維持していくことを視野に入れはじめていました。

こうした清盛の思惑が後白河院の思惑とは到底相容れないかけ離れたものであったのです。

安徳天皇の即位

そうした中、時の流れに乗ることができたのは清盛でした。

自身の思惑を徐々に現実のものにしていきます。

承安二年(1172年)、ついに清盛は娘・平徳子(のちの建礼門院)を高倉天皇の中宮(天皇の后)とすることに成功、そして6年後の治承2年(1178年)11月には、高倉天皇と徳子との間に待望の男子が誕生します。これが高倉天皇の第一皇子・言仁です。

言仁は生後1ヶ月ほどで親王宣下(親王の称号を認める宣旨を下すこと)、続いて立太子(正式に皇太子と定めること)、治承4年(1180年)2月に父・高倉天皇から皇位を譲られて、同年4月即位します。

これが第81代天皇・安徳天皇です。

もちろん、この安徳天皇の即位は次期天皇を決めることができる治天の君・後白河院が決めたものではありません。平家が主導となって即位させたものだったのです。

そして当の後白河院は何をしていたのかと言えば、この時、平家によって平安京の郊外にある鳥羽殿に軟禁状態に置かれ、後白河院政も停止されてしまっていたのです。

なぜそんな事態になっていたのかというと。

さきほどもちらっとお話ししましたが、平家(特に清盛)と後白河は、高倉天皇の即位で平家がいよいよ隆盛になるに連れて対立が目立つようになり、それまで平家と後白河院の間に入ってなんとか両者の関係を繋ぎ止めていた平滋子(建春門院)が安元2年(1176年)に亡くなると、急速に関係が悪化。

安元3年(1177年)には、鹿ヶ谷事件(鹿ヶ谷の陰謀・平家打倒の陰謀事件とも)が起こるに至って、いよいよ両者の対立が表面化しました。

そして、治承三年(1179年)の政変によって後白河と平家の関係決裂が決定的となりました。

平家は後白河院政を停止して、後白河自身も鳥羽殿に軟禁、後白河の側近たちを処罰して、高倉上皇中心の政治へと転換させてしまったのです。

高倉の皇統を否定した以仁王

さてさて、ここで以仁王に話を戻します。

以仁王はこのように平家が隆盛を極める中で、日の目を見ることはなく、年齢も30歳を迎えようとしていました。

すでに高倉天皇が即位した時点で、以仁王の皇位継承の可能性はかなり少なくなりましたが、安徳天皇の即位でその可能性はほぼゼロに近い状況となりました。

さらに、治承三年の政変で、以仁王は師である最雲法親王から相続した常興寺(城興寺とも)とその寺の領地を没収されてしまいます。

これは平家が念のために、鳥羽院の皇統を受け継ぐ資格があり、わずかながらも高倉―安徳の皇統を脅かす可能性がある以仁王の経済的基盤を削ぐねらいがあったためだと考えられています。

事ここに至って、もし以仁王が皇位につきたいのであれば、まず高倉上皇と安徳天皇を支える平家を朝廷の政から排除しなければいけません。

以仁王はこうしたことから平家打倒の志を抱くようになり、やがて八条院の人脈、とりわけ源頼政や仲綱らの協力得て、その計画を練っていったと考えられるのです。

そして、そのあとの経緯は以前『~史話~治承・寿永の乱』のvol.2~vol.10でお話させていただいた通りです。

治承4年(1180年)5月26日。平家追討の企みが早期に露顕してしまい、以仁王はやむなく南都(奈良)の興福寺を頼って逃げ延びる途中、光明山寺(京都府木津川市)の鳥居の前で、藤原景高の軍勢に追い詰められて敗死。30年の生涯を終えました。

しかし、長年世間から遠ざけられていたこともあって、以仁王の顔を知る者は少なく、平家による首実検でも以仁王の断定に手こずった様子が『平家物語』に描かれています。そして、この後しばらく以仁王の生存説がまことしやかにウワサされ、治承・寿永の乱で源頼朝や源義仲らの反乱勢力に以仁王生存説が利用されることになります。(了)

(参考)

上杉和彦 『源平の争乱』 戦争の日本史 6 吉川弘文館 2007 年

川合 康 『源平の内乱と公武政権』日本中世の歴史3 吉川弘文館 2009年

上横手雅敬・元木泰雄・勝山清次

『院政と平氏、鎌倉政権』日本の中世8 中央公論新社 2002年

生駒孝臣 「源頼政と以仁王ー摂津源氏一門の宿命ー」

(野口実編『治承~文治の内乱と鎌倉幕府の成立』中世の人物○京・鎌倉の時代編 第二巻 所収)清文堂 2014年

安田元久 編 『鎌倉・室町人名事典』 新人物往来社 1990年