世界一酸っぱいりんご「ブラムリー」でアップルジェリーを作ってみた

きっかけは、スープ作家の有賀薫さんのこのnoteです。

毎年この時期(9月上旬頃)になると、薫さんが作ってらっしゃるこのアップルジェリー。

記事中でも書かれていますが、美しくて儚くて、天使の食べ物のようとのことで、ずっとずっと憧れておりましたが、なかなか機会がなく…

今年たまたまご縁あって飯綱町のブラムリーを手に入れることが出来、やっと作ることができました。

ブラムリーは世界一酸っぱいと言われる、とても酸味の強い調理・加工用の青りんごです。

日本でも小布施や飯綱などで栽培されているものの、あまり流通していない希少なりんごでもあります。

この「酸っぱさ」がアップルジェリーを作るために重要な要素でもあるんですね。

そもそもアップルジェリーとは、りんごの持つペクチンとクエン酸に糖を加えて反応するゲル化作用によって、りんごエキスをジェリー状に固めたもの。

言葉にするとこんな感じですが、実際のアップルジェリーは、ゼラチンで果汁を固めたゼリーよりももっともっと甘いジャムのような味わいです。

美しい茜色の透明感あるこのジェリー、口に入れると儚く溶けていき、クセになる美味しさです。

りんごのペクチンは皮と実の間や種と芯の周りなどにあるそうなので、アップルジェリーを作るには小玉のブラムリーが向いていると思います。

小玉だと、重量に対する皮の表面積比率が大玉よりも高くなるため、ペクチン含有量も多くなるのではないかとの仮説を立てています。

(ただし、まだ検証には至っていません)

来年以降、この辺りの要件と仕上がりへの影響を検証したいと思っています。

シンプルな材料と美しいレシピだけに、奥が深いですね。わくわくします。

【材料】

・ブラムリー 2kg

・グラニュー糖 1kg

・水 2L

なんと美しくシンプルな配合でしょう!

(とはいえ、後の工程次第で砂糖の量は多少前後する可能性がありますが)

ブラムリーを同量の水で煮て濾しとったブラムリーエキスに砂糖を入れて煮詰める

こんな認識のレシピです。

【用意するもの】

・大きなお鍋(酸があるので琺瑯製が理想的)

・大きめの晒しの袋

・S字フックなど、煮たブラムリーを入れた晒しの袋を吊り下げられる道具

・荷造り紐など

…いきなりハードルが高いですね…!

我が家には琺瑯のやや大きめのお鍋がありましたのでそれを使いましたが、一般的なご家庭にはなかなか大きな琺瑯鍋は無いですよね…

半量で作ることも出来るようなので、ご無理なさらず。

晒しの袋は、晒しの布が無かったため、使っていないもらいものの手拭いで自作しました。

絶対にアップルジェリー作り以外に使うことがないだろうと思ったので、ミシンにセットしてあった黒い糸でそのまま縫いました。

我ながらズボラもいいところです。

しかも、ブラムリーを煮ながら同時進行で作りました。準備が悪いにも程がありますね。

では、実際に作った過程をご覧下さい!

【作り方】

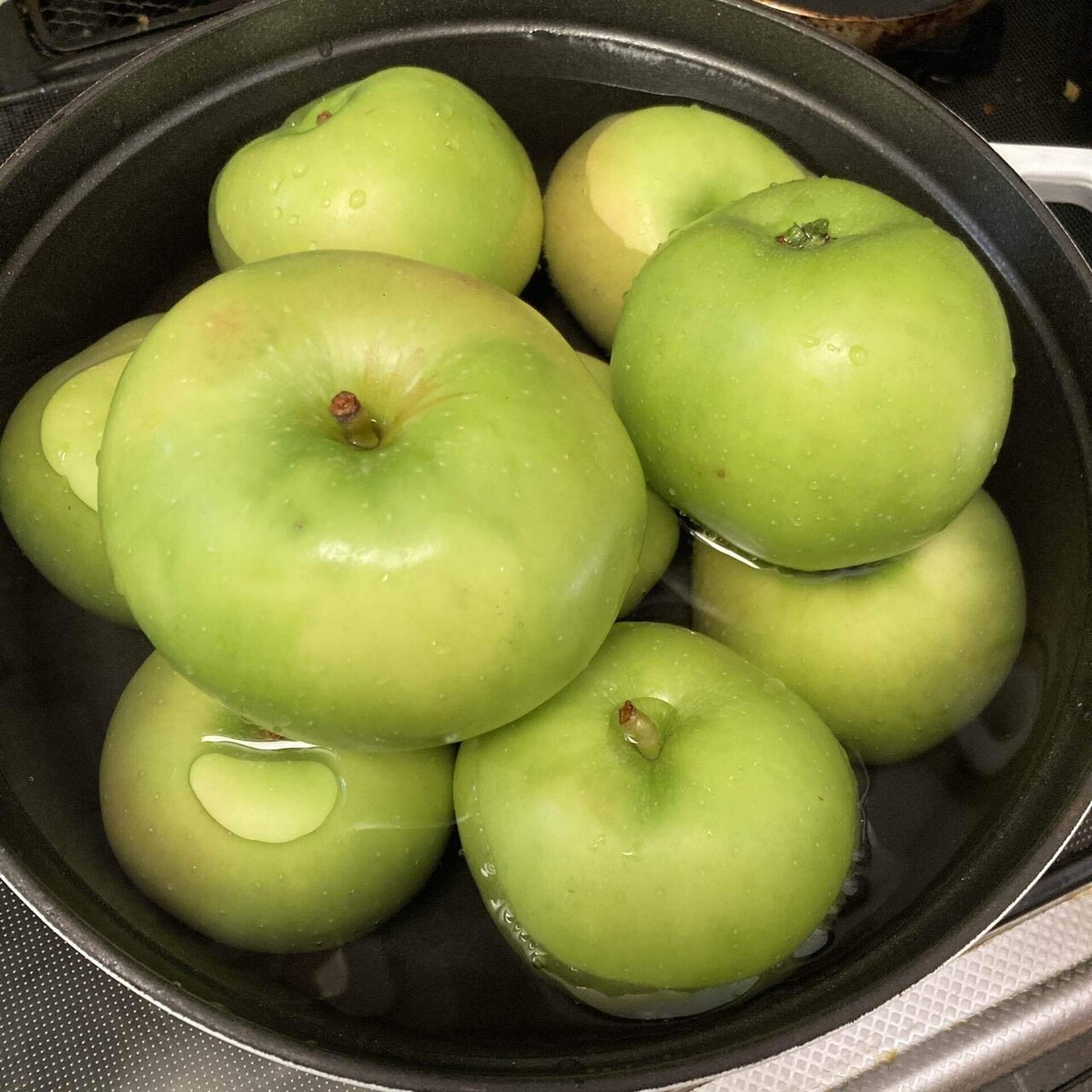

1、ブラムリーを洗う

皮もヘタも全てそのまま煮るため、細いブラシなどを使ってヘタのくぼみの奥まで丁寧に洗います

裏側のくぼみも同様に丁寧に洗います

2、水から煮る

写真の鍋はSTAUBの26cmシャローです。

ここに2kgのブラムリーと水2L入れたかったのですが、浅い鍋なのでブラムリーを全て入れると水が1.5Lしか入りませんでした。

入れたと言っても完全に水から2個出ていますが、おかまいなく。

ブラムリーは加熱すると簡単に煮崩れるため、煮ている間に鍋の中に入ってしまいます。

15分ほど経って水が沸騰すると、お湯に触れている部分が鮮やかな黄緑色から淡い黄金色に変化します。

25分ほど経つ頃には皮が裂けて、果肉がほろほろと崩れ始めます。

上に乗っている大きめのものと色の対比が面白いですね。

この後、加熱ムラが少なくなるよう、菜箸やトングで上下を返したり、崩れたところをより崩してすべてのブラムリーがお湯に浸るようにします。

丸2個のブラムリーがお湯から出ていましたが、40分ほどで全てお湯の中へ。

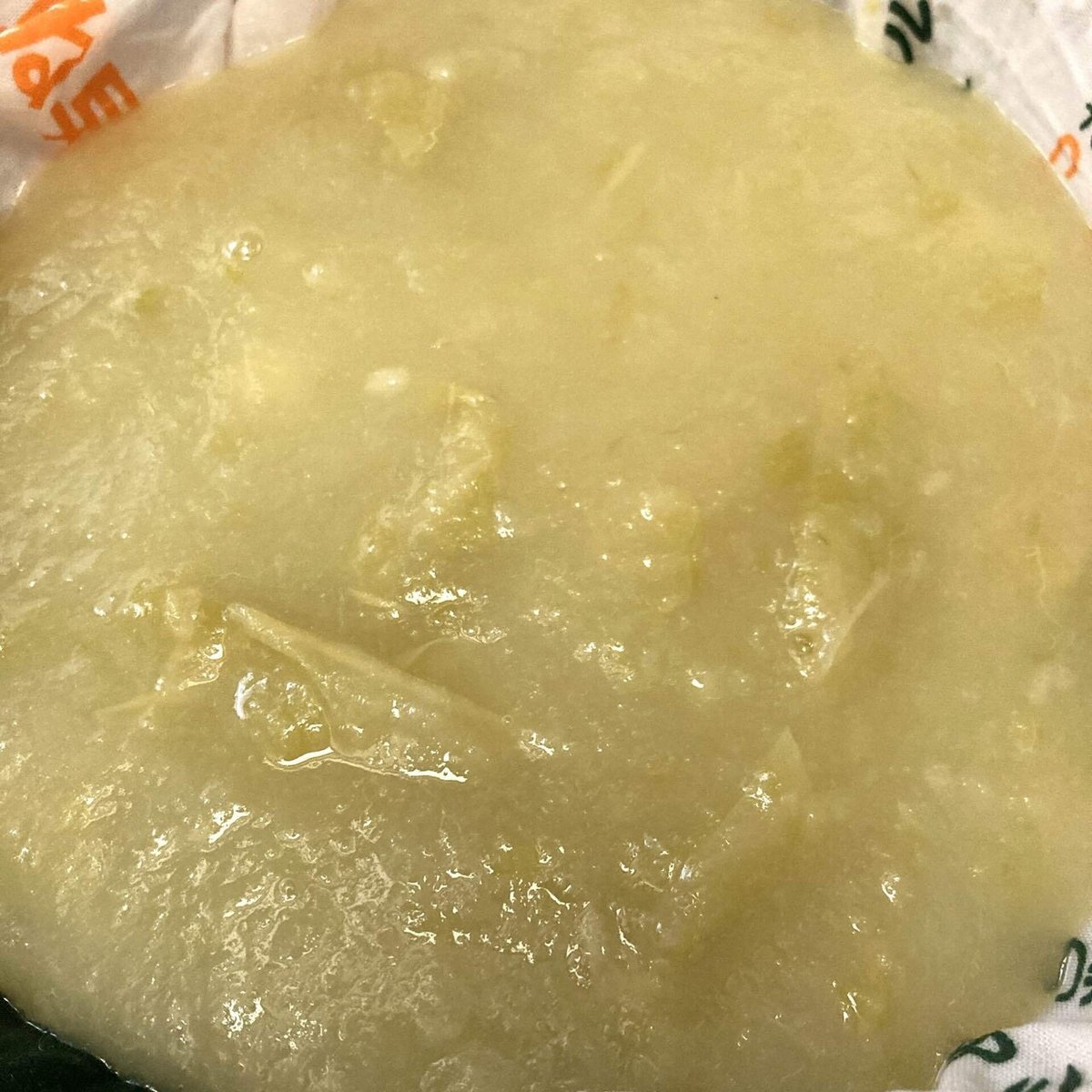

時々触ったり崩したりしてドロドロに煮崩していきます。

このくらいで、完全にりんごの形状は失われていますね。

あとは固形分が芯の周りくらいになるまでもう少し加熱します。

この写真だけ見ると、何を煮ているのかさっぱりわからないくらいにドロドロに煮崩れました。

ここまで来るとかなり濃度が高いので、ボコッ…ボコッ…と大きめの気泡が溶岩のようにはじけるので、火傷しないようご注意下さい。

ノースリーブの服で調理していたため、まんまと腕にはねて火傷しました。

鍋の容量に余裕が出来てきたので、煮始めた時に入らなかった分の水をここで足しました。

どうせ後から煮詰めるので入れなくても良さそうな気はしましたが、濃度が高すぎると布袋で濾した時にエキスが少なくなる(布の目を通過しなくなる)ことが予想されたため、レシピ通りの水分量に合わせました。

水を足した後は温度が下がるので、再沸騰するまで加熱を続けました。

3、布袋に入れてじっくり濾す

手拭いで作った布袋をザルなどにかぶせ、鍋の上に菜箸などを渡して濾したエキスが浸らないようにしてから、ドロドロに煮崩れたブラムリーを煮汁ごと全て袋に入れます。

熱々のまま袋に入れるので、ここでも火傷にご注意を。

袋に入れるそばからエキスが鍋に溜まっていきます。この段階ではまだやや白濁していて、リンゴジュースのような色です。

見た目がりんご入りの(お節の)栗きんとんみたいですね。

さつまいものペーストかと思って味見をするとかなり酸っぱいので驚きます。

全て袋に入ったら、絶対に絞らず自然とエキスが落ちるのを待ちます。だいたい7〜8時間くらいなので一晩待つ感じですね。

絞ると固形分が袋を通過してしまい濁るため、絶対に絞らず、吊るして濾すのだと思います。美しい仕上がりのため、待ちましょう。

我が家には4kg近い重さの袋を吊り下げられる何かが無かったので、レンジフードのフチにS字フックで吊り下げました。

このまま7〜8時間放置…なんですが、鍋に渡した菜箸とザルが絶妙なバランスで成り立っているため、ちょっとでも地震が来るとアウト…

幸い、午後から作業を始めてこの時17時前だったので、寝る直前までほんのり視野に入れながら待ちました。

4、砂糖を入れる

濁ったタイプのりんごジュースに見えますね。

絞ってないのに濁ってる!と慌てること勿れ。加熱すると透明になります。不思議!

砂糖の量を決めるため、一度ボウルにあけて重さを測ります。

2kgのブラムリーと2Lの水から1366gのエキスが取れました。

…少なっ!!

薫さんのnoteによると、毎回だいたい1800g程度取れていたとのこと。

一抹の不安を覚えましたが、薫さんの使われていたブラムリーは(お写真を拝見する限り)今回私が使ったものより立派なやや大玉のブラムリーのように見えましたので、私の方が芯周りや皮などが袋に多く残っていると思われます。

エキスの80%の砂糖を加えるとのことなので、1092gですが、まぁ煮詰めるし砂糖をもう一袋開けるの面倒なので1000gちょうど入れました。

5、煮詰める

薫さんが参考にされた辰巳芳子さんのレシピによると、エキスを煮詰めてから砂糖を入れるそうなのですが、煮詰めてからだと砂糖が溶けにくいとのことで、私も薫さん流でいきます。

グラニュー糖を1袋ザザーーーッと入れまして、火にかけて煮溶かします。

ここでグラニュー糖を使うのは、糖の純度が高い、逆にいうとミネラルなどの不純物が少ないためです。

せっかく吊るしで7〜8時間かけて濾したエキスにキビ砂糖を入れたら…まぁこの美しさにはならないでしょうね…茶色くなりますからね。

ここは是非グラニュー糖を使うところでしょう。

砂糖が溶けて沸騰すると濁っていたエキスが透明になるの、不思議ですね。

ステンレスなど熱伝導のいいプレートや小皿などに少し取り、冷やして固まればOKとのこと。

この時点ではまだ緩かったので、もう少し煮詰めます。

エキスを煮詰めつつ、隣で保存用のビンを煮沸消毒しておきます。

写真の哺乳瓶バサミは熱々の丸いビンを安全に扱うのにとても便利です。哺乳瓶を使わなくなってから10数年経ちますがいまだに捨てられません。

6、ビンに詰める

程良く煮詰まり、冷やし固まったのでここで火を止めてビンに詰めます。

写真左上にアクと一緒に固まったペクチンが白っぽく見えていますが、この固形分を入れないように細心の注意を払います。

薫さんは漏瑚にピッタリのザルを重ねて濾しながら詰めていましたが、ちょうどいい小さなザルがなかったため、じょうごに茶漉しを重ねて詰めましたが、目が細か過ぎてすぐに詰まってしまい、かといってスプーンなどを使うと細かい気泡が入ってしまうので、諦めてレードルで固形分をなるべく避けて漏瑚に注ぎました。

この後、しっかりフタを閉めてビンごと煮沸消毒しておくと日持ちが長くなります。

長期保存したい場合はもう一手間を惜しまずに。

私は100〜130mlくらいの小さめのビンに10本少々出来上がりました。

ブラムリーエキス1366gにグラニュー糖1000g入れたので、歩留まりを考えるとまぁまぁ妥当な本数じゃないでしょうか。

初回にしてはまずまずの出来ではないでしょうか?

大変満足です。

…しかし、細かいことを言えば、あまり透明感がないのと、固形分が混入したような影が見えるので、そのあたりを次回の課題としたいと思います。

ずっと憧れていて、やっと作ってみたら、思った通りの手間と時間がかかりましたが、それ以上に仕上がりの状態を見極めるポイントがたくさんあって興味深かったです。

これは毎年作りたくなるのも納得です。

では、また来年このnoteの続編でお目にかかりましょう!

【おまけ】アップルバターの作り方

ところで、布袋に残ったブラムリーの固形分に関してはレシピでは触れられていませんでした。

薫さんに伺ったところ、ジャムにしたことはあるがなかなか減らないため作るのをやめてしまったとのことでした。

確かにあの量のりんごペースト的なもので何かを作るのはなかなか困難だと思います。

しかし仕事柄、なるべく食べ物は捨てないで料理して食べてしまいたい欲求が強いため、使い途を調べまして、出た結論が「アップルバター」を作ること、でした。

アップルバターは、最近流行ったバター入りのジャムではなく、りんごのピュレと砂糖をひたすら煮詰めて作るバター状のスプレッドのこと。

ピーナッツバターを思い出して頂ければご納得頂けるかと思います。

ピーナッツバターも、バター、入ってませんね?

ということで、エキスを濾した後の固形分を使ってアップルバターを作ります!

【材料】

・ブラムリーのピュレ

・お好みの砂糖

【作り方】

1、布袋からブラムリーの固形分を取り出し、裏漉しします。

見た目は完全に栗きんとんのさつまいもです。

2、砂糖を加えて煮詰める。砂糖の量はお好みで。時々味見しながら決めて下さい。

まずは栗きんとん色からスタートし…

どんどん煮詰まって、栗羊羹くらい色が濃くなります。

さらにしっかり煮詰めます。

しっかり加熱して、栗羊羹色からキャラメル色になったら頃合いです。

量もだいぶ少なくなったのがお分かりいただけるかと。

こちらも煮沸消毒したビンに詰めて出来上がり。

しっかり煮詰めて水分が少ないので、パンやパイ生地に塗ったり練り込んだり折り込んだり、生クリームなどで伸ばして肉料理のソースやフレッシュチーズと合わせるのもおすすめです!

ブラムリーが手に入って、アップルジェリーを作られた皆様はぜひ、アップルバターまで作ってみて下さいね〜!

いいなと思ったら応援しよう!