包丁を使わずにアジを三枚におろす方法

当教室には、釣りが好きだったり、お魚が好きだったり、色々な理由でお魚の捌き方を習いにいらっしゃるお子さんがいます。

アジに限らず、お魚の「三枚おろし」と言えば、専用の出刃包丁が必要なイメージがありませんか?

もちろん、出刃包丁はお魚を捌くために特化した包丁であることは間違いありません。

しかし、お子さんが使うにはちょっと重くて危険が伴います。

この記事は、どうしても自分でお魚をさばいてみたいお子さん向けに、どうやったら自分で魚を捌けるのか、詳しく工程写真にコメントしながら解説したものです。

大人の方で、出刃包丁をお持ちでない方や、出刃包丁を使うのが怖い方も是非ご覧になって一度お試し下さい。普通の三徳包丁でも同じようにお使いいただけます。

基本的には包丁を使う場合の三枚おろしと手順は同じです。使う道具が違うだけなので、ご自身で捌ける方がお子さんに教える際にも役立つと思います。

では、早速アジをさばいてみましょう!

【用意するもの】

・キッチンバサミ

・骨抜き

・ディナーナイフ

・キッチンペーパー

・まな板

・新聞紙やチラシなど

なぁんだ、包丁を使わないならどうやってさばくのかと思ったら刃物を使うのか、と思われましたか?

残念ながら、アジはイワシと違って、ゼイゴやヒレに固い部分が多く、手開きでは難しいため、上記の道具を使います。

ハサミは手が切れますので注意が必要ですが、食事に使うディナーナイフなら、相当悪意を持って使わない限り、「うっかり」や「勢い余って」怪我をすることはあまりありません。

魚の身はお肉に比べて柔らかいので、ディナーナイフで十分三枚におろすことが可能です。

ただし、骨やヒレの固い部分は切れませんので、補助的にキッチンバサミを使います。

出刃包丁や三徳包丁で魚を捌く時も、固い骨は無理に包丁で叩かなくてもキッチンバサミで簡単に切れてしまうことも多いので、ぜひご活用下さい。

三徳包丁で無理に骨を叩き割ろうとすると、刃が欠けたり折れる危険がありますのでご注意下さい。

キッチンペーパーはアジの水気を拭き取ったり、腹腔を掃除したりするために使います。

必ず多めにご用意下さい。魚の身は思いの外、水をよく吸います。吸った水気は魚の臭みの原因となりますので、この方法ではなるべく水を使わずにさばきます。

ウロコを流した後(身が露出して以降)は、魚を水で洗いません。

ただし、お腹を開いてワタ(内臓)がグズグズに溶けているようであれば鮮度が落ちている可能性が高いので、腹腔をしっかり水洗いして下さい。その後、強めに塩を振ってしっかり余分な水分を拭き取ると美味しく召し上がれます。

ワタがそれぞれキレイな形を保っているくらい新鮮なら、キッチンペーパーで血合いを拭きとる程度で十分です。

新聞紙やチラシはワタを取って腹腔を掃除し終わるまでまな板が汚れないように敷いておき、終わったらワタと汚れを丸めて一緒に捨ててしまえば、まな板を洗う手間が省け、ワタの水気を新聞紙が吸ってくれます。

前置きが少し長くなりましたが、それぞれ理由がありますので、お付き合い下さいね。

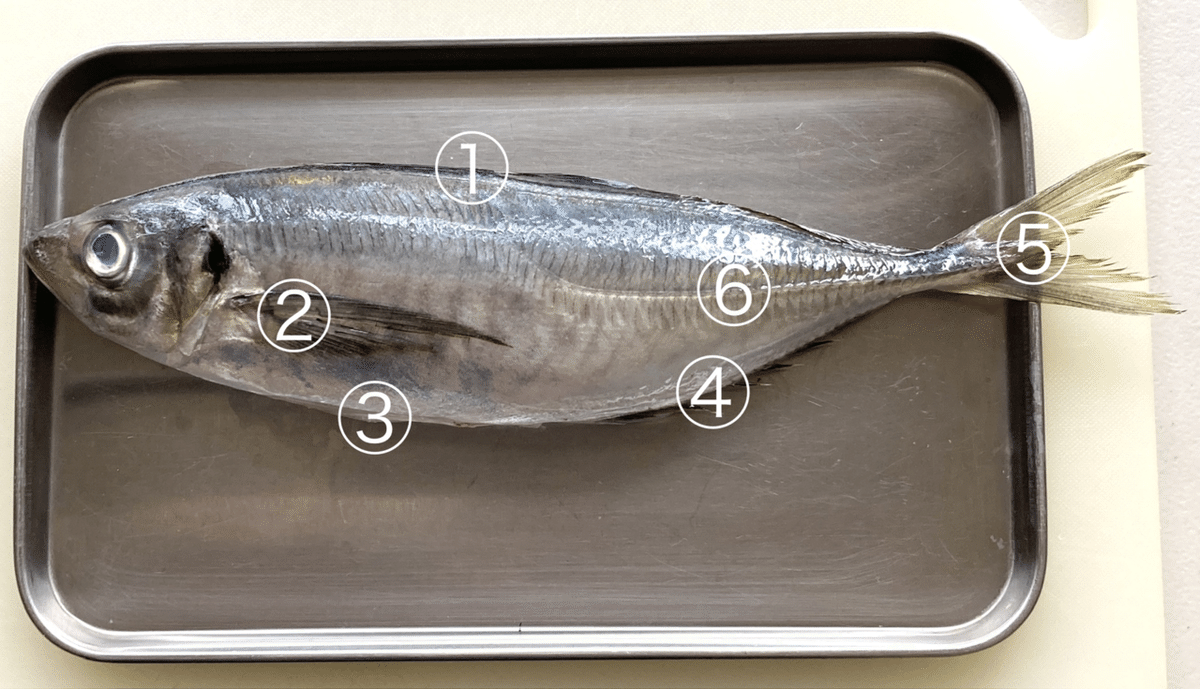

さて、調理を始める前に、アジのヒレや部位について確認しておきましょう。

【ヒレなどの各部名称】

①背びれ

②胸びれ

③腹びれ

④尻びれ

⑤尾びれ

⑥ぜいご

では、いよいよさばいてみましょう!

【さばき方】

1、ウロコを落とす

(右利きの場合)アジの頭を左側になるように新聞紙やチラシを敷いたまな板に置き、ディナーナイフを使って、尾びれから頭に向かって軽く撫でてウロコを落とします。

(左利きの場合)左右を逆にして下さい。

青魚はウロコが小さく、加熱すればほとんど気にならないのですが、お造りにすると口に残りますし、ウロコが残っていると包丁やキッチンバサミの刃が入らないことがあるので、背側、腹側ともにヒレぎわを中心に丁寧に取り除きます。

半身が終わったら、頭の位置は変えず、上下を返して反対側も同様にウロコを落とします。

見た目や触った感触ではほとんどわからないアジのウロコですが、結構取れますので丁寧に取り除きましょう。

全ては取り切れませんが、さばく際に手やバットなどにかなりウロコが付いて、後で掃除が大変になります。

最後は水で頭から尾に向かって水をかけてウロコを洗い流します。

撮影の都合上、ボウルの溜め水で流していますが、ご家庭ならシンクで流した方が簡単です。

尾から頭に向かって手を動かすと、ヒレやゼイゴが刺さりますのでご注意下さい。

2、頭とワタ(内臓)を取る

次に頭とワタを取ります。

まずは左右の腹びれを同時にピンと伸ばし、付け根あたりに1〜2cm程度の切込みを入れます。

切込みから腹腔内のワタを傷つけないように腹側の身だけをハサミで切り進み、胸びれの横から頭の上までを切ります。

この時、まだ1番太い中骨は切りません。

頭の上まで切り進めたら、左右を返して反対側も同様に腹びれの横から胸びれ横を通り、頭の上まで切り進めます。

まだ中骨は切りません。

表側と裏側から切り進めたら切込みを背びれの生え始め辺りでつなげます。

これで、頭は中骨とワタだけで体とくっついた状態になりました。

頭がぐらぐらしますので、やや奥側へ傾けると中骨が見えますので、キッチンバサミでカットします。

中骨を切ると、ワタだけで体とつながった状態になります。

次にアジをまな板に置いて、お腹を開きます。

腹を上にして押さえ、肛門より1.5〜2cmほど後ろまで切込みを入れます。

肛門の手前に太くて鋭いトゲが2本尾びれに向かって生えていますので、指に刺さないようご注意下さい。かなり痛いです。

肛門の後ろまで入れた切込みを広げてワタの状態を確認し、形が残って綺麗なら閉じたハサミの先端を腹腔に沿わせてワタを掻き出します。

ワタがどろどろした状態の場合は、頭と一緒に取れるだけ取り除いた後、シンクで洗い流して下さい。

閉じたハサミの刃先でワタをかき出したら、そのまま頭から繋がる部分を押さえて腹腔内に残るワタを引き抜きます。

ここで全て取れなかった場合は、またハサミでかき出したり手で取れれば取り除きます。

ワタを取り除くと、中骨の下部分にある血合が見えますので、キッチンペーパーを何度か折りたたんで固い部分を作り、頭から尾に向かって中骨の上の血合部分だけに力を入れてゴシゴシと拭き取ります。

また、腹腔内にある黒い腹膜も残っている場合はここで一緒に拭き取ります。

この血合は、3枚におろした時に中骨と一緒に取り除かれる部分なので、完全に除去しなくても大丈夫ですが、身に触れると臭みの原因になるので、可能な限り取り除きましょう。

鮮度が良ければ、拭うだけでこのくらいきれいになりますが、個体差もあるので加熱するならここまで掃除しなくても大丈夫です。

生で食べるなら出来るだけ頑張りましょう。

とは言え、身を崩すほど力を入れるようでは本末転倒ですのでご注意下さい。

これで、頭とワタ取りまで終わりました。

3、三枚におろす

塩焼きやムニエル、小アジの唐揚げなどの場合はこのまま塩を振って加熱調理に入ってもOKです。

生で食べるお造りやなめろう、酢〆にする場合やアジフライにするならやはり三枚に下ろした方が食べやすいですね。

自分で食べられるくらいの小さなお子さんが召し上がる場合も三枚におろしてあげた方が食べやすいでしょう。

アジの腹側、ヒレから1〜2mmのあたりに、うっすら線が見えるのがわかりますか?

上と下の写真を見比べると、線が入っているのがわかりますね。

赤い破線でマークした線をなぞるように、キッチンバサミで皮だけを切ります。

背びれ側も同様にうっすら見える線に沿って、皮だけをキッチンバサミで切ります。

背びれ側も上下の写真を見比べてみて下さい。

この線をガイドラインにして皮を切って下さい。

尾びれの付け根まで皮を切ります。

皮を切り終えたらキッチンバサミをディナーナイフに持ち替えて、「さばく」と言うよりは、骨から身を剥がしていきます。

頭側を上、尾びれ側が下になるように持ち替え、皮を切った下の位置から中骨に向かって生えている骨に沿わせるようにディナーナイフを入れて骨から身を剥がすようにディナーナイフを引きながら身を開きます。

利き手と逆の手の親指のはら全体でアジの身を押さえると、ディナーナイフを入れた部分が開いて視野が広くなり、骨の位置を視認しやすくなります。

ディナーナイフを肉を切る時の用にギコギコ動かすと、身が崩れるのでやめましょう。

中骨から背びれに向かって生えている骨の位置を確認しながら身をはがしていきます。

腹側も同様に骨から身を剥がしていきます。

中骨から腹側に向かって生える骨を確認しながら、骨から身を剥がします。

親指で視界を確保しながら、骨と身を剥がします。

これで、背側と腹側から身を剥がし、中骨の位置で繋がった状態になりました。

頭側から見るとV字の切込みを入れたようなイメージです。

V字の頂点に位置する骨を切るため、ディナーナイフを腹側から背側に貫通させ、頭の方向に向かって切り進めていきます。

すると、腹腔の肋骨のある部分で進まなくなります。

今までまな板と平行に切り進めてきたディナーナイフが肋骨にぶつかったら、刃先をまな板につけ、手首を少し持ち上げるようにして角度を付けて一気に引くように力を入れると、ブツブツブツッと肋骨が切れます。

何度かやってみると感覚が掴めます。

もし上手くいかなかった場合は、無理せずキッチンバサミで肋骨の位置を確認しながらカットすればOKです。

最後に、尾びれ側に向かって上半身を切り離します。

尾びれ側をディナーナイフで切りはなします。

これで三枚おろしのうち、一枚が取れました。

残りの半身も同様に骨から剥がすようにさばいていきます。

背側の線に沿って、キッチンバサミで皮だけを切ります。

尾びれの付け根までしっかり切り進みます。

終わったら腹側です。

腹びれから尻びれに向かって線に沿って皮だけを切り進めます。

皮だけを切り進んだら、ディナーナイフに持ち替えます。

親指で身を押さえて骨の位置確認をしながら、ディナーナイフで骨から身を剥がします。

同様に背側もディナーナイフを入れて、骨から身をはがします。

これで、背側と腹側がまたV字の状態になりました。

V字の頂点を切り進めます。

すると、今回も肋骨部分で刃が止まるので、刃先をまな板につけ、手首を少し持ち上げて角度をつけて肋骨を切り離します。

肋骨までを切り離したら、尾びれに向かって切り離してます。

フィレが二枚と中骨が一枚で三枚おろし、と言うわけです。

このままでは身に肋骨(腹骨)と小骨が残っているので、取り除きます。

4、肋骨(腹骨)をすきとる

腹骨が中骨に付いていた辺りに縦に2〜3mmの切込みを入れ、腹骨の下を沿わせるようにディナーナイフを寝かせて腹骨をすき取ります。

包丁だと少し怖いこの作業も、ディナーナイフなら怖くありません。

取り除いた腹骨は中骨と一緒にあら汁にすれば無駄なく食べられます。

5、小骨を抜く

指先で小骨を確認しながら、骨抜きを持っていない手をしっかり身を押さえて、一気に抜きます。

腹骨のあったあたりまで小骨があります。

尾びれまでは生えていないのですが、アジの小骨は固いので必ず指先で触って小骨が残っていないかどうか確認して下さい。

6、皮をむく

お造りやなめろう、酢〆など、生で食べるなら皮を剥きます。

頭側からシールをはがすように、手で皮をめくります。

そのままでもぺりぺりむけますが、皮に身が残ってしまうことがあるので、親指のはらでしっかり身を押さえながらむきます。

慎重に尾びれ側までゆっくりむいたら出来上がり。

お疲れ様でした!

さばき終わったアジの身は、そのまますぐに調理するよりも、キッチンペーパーで包んだ後、さらにラップで包んで冷蔵庫でしばらく冷やして身を締めてから調理するのがおすすめです。

加熱調理をするならそのまますぐに調理しても大丈夫です。

自分でさばいたアジは格別ですよ!

美味しく召し上がって下さい!

いいなと思ったら応援しよう!