中世外科医の歴史~床屋から医師と呼ばれるようになるまで(自身創作設定織り交ぜ)

床屋さんがお医者さんだった事はご存じでしょう。

中世ヨーロッパにおいて理髪師は外科医も担っておりました。床屋に医者、兼業だった訳です。

医師の起源は古代エジプトや古代ローマよりありますが、有名なのは古代ギリシア、ヒポクラテスでしょう「ヒポクラテスの誓い」これは現代の医師にも未だに教えとして受け継がれております。

今回は中世ヨーロッパ、自分が手がけている創作作品の舞台15-16世紀の医療の歴史について述べることといたします。

何故理髪師が外科処置を行うことになったかというと、客の顔に鋏と剃刀を用いることで時に顎に出来た切り傷(切創)の処置を行うことや客の体に出来た疣贅(いぼ)を除去することや膿瘍を切開して欲しいという客の要望からであったそうです。勿論そうした小さな処置は行っても大きな術(砕石術や内臓のヘルニア術)を嫌がって行わなかった例も多かったようです。

他に湯屋(公衆浴場)でも医療処置は行われていました。当時は瀉血、吸血法、膏薬を塗布することが利用されていました。

瀉血(しゃっけつ、血を抜く治療)当時は当たり前のように行われたようですが、現代医学に携わる者から言わせて貰うと「大事な血を抜いたら余計具合が悪くなる(;゚ロ゚)」としか言いようがありません。

職人達の身分の向上を図るため欧州ではが外科医が集まり「ギルド」が形成されました。但しギルドには厳しい戒律が施されており、また師弟制度が一般化したようです。「徒弟や雇い人は『ゲセルシャフト(仲間)』と連携し立場を良く使用という活動が行われたようです。それには戒律があり、破ると放逐され偽医者としていかさま師として流れの医者」としてしか活動できなかったようです。

著明な医師にはフランスのペレモンペリエなどの名前が挙がっております。またフランス、コレード・ド・サン・コームは銃創の治療に於いてかなりの実績を上げました。そして解剖学に熱心に取り込みました。現代の医療の基礎の礎となった方です。16世紀に入ると解剖学はかなり重要視され盛んに行われるようになりました。アンドレアス・ヴェサリウスというベルギーの医師は解剖学で著名な方です。

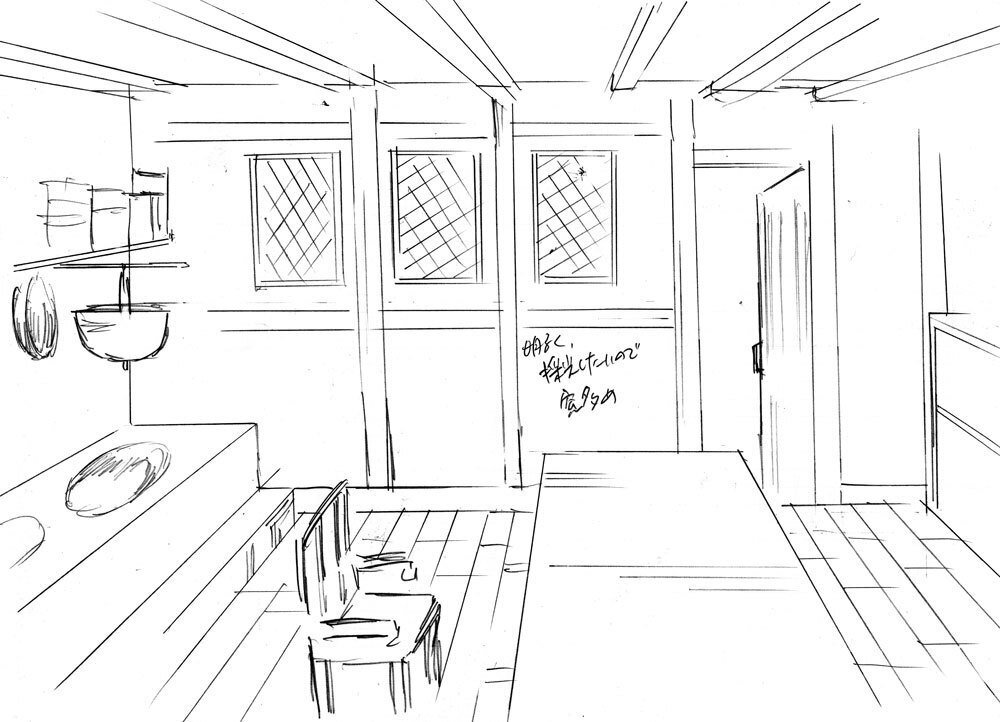

さて、話題は自身創作に流れますが、以下の設定を用意いたしました。今後の展開で重要な場面となります。読んでくださる方がいると良いのですが。

設定、ラフですが用意致しました、資料のお陰です。ご参考までに。

では新章3章にて外科手術行うことになります(作画に設定の不足の修正のため描き直しております)宜しくお願いいたします、年内発表できると良いのですが。コマ一部掲載いたします。自己紹介するとこの作品は非常に地味な作品です、昔の人々は「人生50年生きられれば良い」と日々懸命に生きていたのです、テレビドラマや人気漫画のような大どんでん返しや派手なパフォーマンスは余りなかったでしょう。悪いことをすれば絞首刑に課されたりいたずらをすれば腕を切り落とされるようなこともあったのです。それ故商業掲載は難しいのでしょう、依ってインディーズという形で作品執筆しております。

余談ですが理髪店の入り口に赤と青の線が入った回転する看板がありますが、それは理髪店が外科の医院であったことの名残です。赤は動脈青は静脈を意味しています。

・参考文献

「外科医」デトレフ・リュスター著・石丸昭二訳、法政大学出版局

「人体を戦場にして」ロイ・ポーター著・目羅公和訳、法政大学出版局

いいなと思ったら応援しよう!