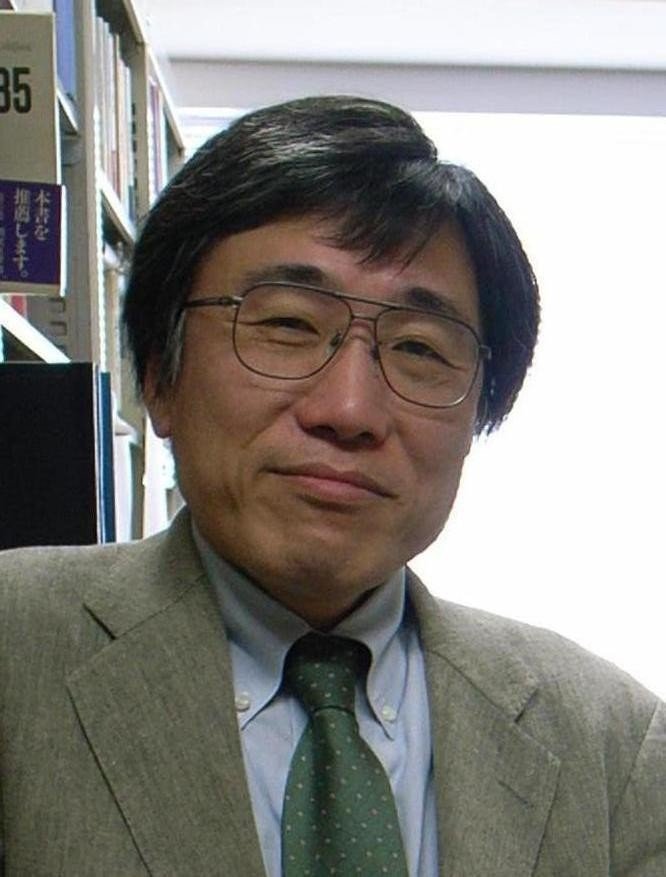

コロナ禍を身近な歴史からとらえ返す ――オンライン授業「学童集団疎開の経験」を通して(大門正克)

大門正克(早稲田大学特任教授、歴史学)

はじめに

先が見通せないコロナ禍のもとで、歴史の経験から/を学び、今後の手がかりをつかむ意義は大きい。すでに多くの人が感染症の歴史をたどり、そこから今後の行方を探ろうとしている。

ただし、現在の状況を深く見すえ、これからの方途を探るために、歴史から/を学ぶ対象は、感染症だけに限らない。私の場合、その対象を戦時下日本の学童集団疎開の経験に置いた。

世界の政治家の一部には、安易に「コロナウイルスとの戦争」を口にし、現状を戦争にたとえるリーダーがいるが、そのような参照は厳につつしまなくてはならない。また、stay homeと社会的距離をとる現下の状況がつくりだす社会的緊張と、戦時下の社会的緊張は同質ではない。とはいえ、両者のあいだにはまちがいなく共通面もあるはずである。先の見通せないもとでは、歴史の多様な比較を通じて、多角的に検討できる道をぜひ確保しておきたい。

講義案「身近なテーマ『教育』から考える戦時下日本の学童集団疎開の経験」

2020年5月中旬、オンライン授業が始まった大学の私の講義のなかで、このテーマを話してみた。

今回の授業に先立ち、昨秋、東京のある大学でこのテーマの講義をしたとき、学生の反応が大変よく、講義後には質問が続き、コメントペーパーにも講義の内容をよく理解した感想や意見が多かった。現在の大学の普通の講義形式で学生の反応がビンビン返ってくることは、そうそうない。なぜ反応が強かったのか。そのヒントは、集団疎開の経験を自分の就活や中高の勉強とくらべた学生の感想が多かったところにあると思った。戦時下をテーマにした講義であっても、学生は自分におきかえて講義を受けとめることができたので、歴史から多くの示唆を得たのではないか。

この講義は、身近なテーマ(小さな歴史)を通じて大きな歴史を考えるという設定のもとで行われた。講義のテーマは、コロナ禍のもとで、オンライン授業という制約を受けている今の学生に社会的緊張の歴史的意味を考えてもらうのに適しているのではないか。コロナ禍の状況をふまえることで戦時期が身近になり、歴史の理解と現在に対する思考が深まる可能性に期待しつつ、私はコロナ禍の現状について話し、戦時期とコロナ禍の社会的緊張をくらべる例として、いま戦時下の学童集団疎開を社会的緊張の経験を振り返る意味を探りたいと述べ、講義に入った。

ここでの集団疎開とは、1944年8月から、東京・大阪・名古屋などの大都市の国民学校初等科児童を地方の農山村に移動させ、戦火を避けさせたことをいう。中高の歴史の教科書にも載っている事象だが、史実を伝えるだけならば、歴史のひとコマで終わってしまう。私は、学生自身に考えてもらうために、冒頭で3つのキーワードを提示した。経験、内面化、とらえ返しである。学童集団疎開を経験したことに照準を合わせ、経験の歴史的意味を考えること、そこに講義の焦点があると学生に告げた。

とはいえ、経験の歴史的意味を考えることは容易ではない。私は、当時の新聞や回想などの資料を示し、資料の重要性と読解の難しさを説明しながら、ある少女の学童集団疎開の日記の検討に移った。戦後に詩人になった吉原(よしはら)幸子(さちこ)が、国民学校初等科6年生だったときに、東京都豊島区から山形県山形市に集団疎開をした際の日記である。

吉原日記

日記は集団疎開の経験を知る貴重な資料だが、教師の検閲があったので、その記述の判断はなかなか難しい。だが、たとえば時間の経過のなかで、「コロナ鬱」「コロナ疲れ」が聞かれるようになった今の状況を考えてみれば、社会的緊張の継続が人びとの心身に負担を与え、孤立をもたらすことがわかる。同じことが学童集団疎開についてもいえるのではないかと考え、時間の経過による日記の変化に目をこらすと、吉原日記の重要な変化がみえてくる、と学生に告げる。

日記のなかの疎開生活は決して平穏ではなく、さみしい気持ちや病弱ゆえの不安も書かれていた。それが1944年秋になると、日記の文章のあとに必ず「でも」という言葉が続き、自分の心情を否定したり、「しっかり」疎開生活を送る決意の文章が付されたりするようになった。たとえば1944年11月29日の日記には、「でも、そんな弱い心では戦争に勝てない。私達はこんなに幸福なのではないか。山形の人達に感謝して、四ヶ月目もしっかりやって行かねばならないと思った」(強調―引用者)とある。これ以降の吉原日記には、「しっかり」した少国民になる決意の文章が頻出する。ここで私は、集団疎開による緊張が続いた吉原は、不安や孤立感は封印し、逆に自らを「でも」と奮い立たせ、それまでになかった「しっかり」という言葉を使って、少国民になる決意を奮い立たせたのではないか、それもまた社会的緊張による作用だったのではないか、と問いかける。

ただし、それでも吉原日記の変化は、教師の検閲を気にしてのことかもしれない。1944年3月に帰京した吉原は、親戚を頼って母子で再び群馬県に疎開し、日記を書き続けた。教師の検閲はなくなったものの、「しっかり」した少国民への決意を述べる文章は、日記から消えなかった。ドイツ軍の全面降伏を知った日には、「日本は、東洋の盟邦と共に、全世界と戦わなければならないのだ。しっかりやろう」(1945年5月9日)と書き、激しい沖縄戦を知ったときには、「何、負けるものか」(同5月17日)と書いている。

戦時下の社会的緊張を問い直す

講義の冒頭で私は、戦時下のこのテーマのキーワードとして、経験、内面化、とらえ返しの3つを示しておいた。今まで話してきたことは内面化にかかわることだった。社会的緊張は内面化を強める。戦時期は、現在よりもはるかに強制力の強い時代だった。とはいえ、戦時期を強制力だけで理解するのは不十分である。吉原日記が教えてくれるのは、社会的緊張は強制と自発性の双方を強め、そのことで吉原は「しっかり」した少国民への道を歩むことになったことである。「しっかり」した少国民になるために、日々の「生活をしっかりと送る」と吉原は日記に書いた。

疎開生活のもとでいじめがおきたことが日記に書かれている。戦後の1980年代になり、吉原は自分もまたいじめに加担したことに気づく。集団疎開による少国民の内面化の強まりは、孤立への恐怖と一体であり、そこから外に対する過剰な反応や同調が導かれ、いじめがつくりだされたのではないか。そのことは、現在の社会とも無縁でなく、学校でのいじめや「自粛警察」などにも通じることなのではないか、と私は話す。

戦時下の吉原の例を念頭におくとき、現在のコロナ禍のもとで、社会的緊張の強化・継続が人びとの心身に与える影響の大きさがみえてくる。最近、テレワークやオンラインの進展により、コロナ禍後の社会は、今までとまったく違ったものになる、あるいは違ったものにならなければならない、といった声が聞こえてくる。しかし、そこでは、社会的距離によって緊張や孤立がつくりだされることへの留意がきわめて不十分である。戦時下と現在の社会的緊張は同質ではない。だが、緊張が内面化を強め、そこから軋轢が生じることは戦時下も現在も共通である。吉原日記を合わせ鏡として、私たちは社会的緊張がもたらす影響について何を学ぶのか。

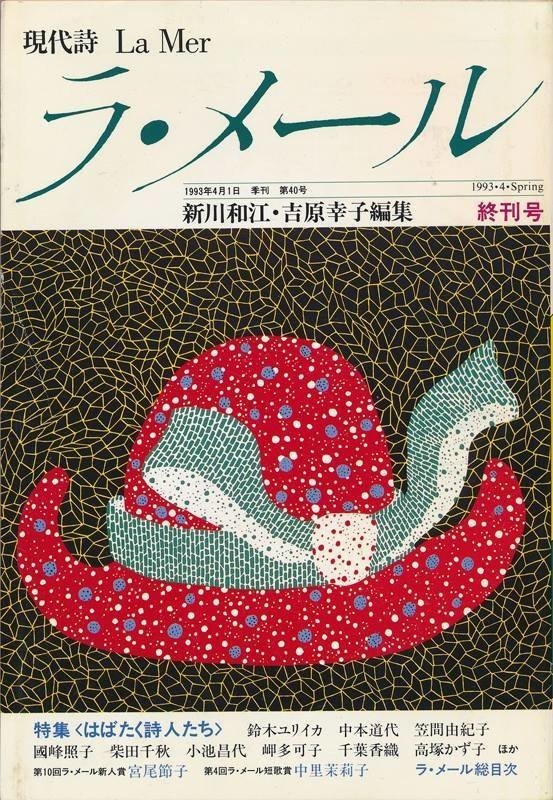

吉原は小学校1年生のときから、父の望みに応えるために日記を書き始めた。「よい子」の象徴として書き続けた日記。戦後の吉原は、「よい子」と少国民であり続けようとした自分に気づき、1947年にその象徴だった日記をやめる。日記をやめた吉原は、日記には書かれていない色彩や音、匂いなどの記憶をたどることで幼時を回復しようとした。そこからたどりついたのが、1964年に発刊した2冊の詩集『幼年連禱』『夏の墓』だった。こうして吉原は、戦後の詩人としての再出発をはたし、1980年代に入ると、新川(しんかわ)和江(かずえ)とともに季刊の『現代詩ラ・メール』を共同編集し、女性詩人の育成につとめる。今でいうフェミニズム文学のとりくみであり、この時期になると、集団疎開生活での「いじめ」に自分も加担したことに気づくことになる。歴史のなかの経験に視座を合わせるとき、内面化ととらえ返しの両方を視野におさめることで、私たちは内面化の問題をより深く考えることができる。

吉原の戦後のとらえ返しでは、感覚と表現、つながりの3つが大事である。感覚と表現は、「よい子」と少国民の幼時をもつ吉原が、戦後になり、そこに立ち向かういわば武器であった。「よい子」と少国民で充満されていたようにみえる戦時期のあり方から脱却するために、吉原は水面下に沈みこんでいた記憶をたぐり寄せ、感覚と表現をとぎすまし、2冊の詩集の発刊に至る。

ここから私たちは、社会的距離、社会的緊張のもとでは思考のやりとりが減少し、テレビやネットで報じられる思考方法に限定され、感覚や表現が鈍磨しがちなことを自覚しておくことがきわめて重要だと学生に話す。それを防ぐためには、たとえば吉原のように、社会的緊張のもとでは見失われがちな色彩や音、匂いなどの感覚を取り戻し、表現にも生気を吹き込む必要があるだろう。『現代詩ラ・メール』を通じて新たなつながりを模索したその時期に、戦時期のいじめに気づいたことも重要な意味をもっているはずだと学生に言う。つながりには、「きずな」と「しがらみ」の両面があることを吉原は受けとめたのではないか。いじめをつくりださず、生気のある感覚や表現を失わないためにも、どのようなつながりが必要だと吉原は考えたのか。

吉原の戦後は、戦時期の「よい子」と少国民をひとたび否定し、とらえ返す長い発酵過程だった。吉原の戦時期と戦後は、一見すると私たちとかけ離れているように見えるかもしれないが、そうではない。すでに話したように、吉原の戦時期や戦後には私たちの経験やコロナ禍の社会と比較可能な面がさまざまにあるはずである。私たちは、そこから、いま、何を学ぶのか、と結んで講義を終えた。

オンライン授業での学生の反応

授業への感想を求めたところ、学生の反応は予想以上だった。多くの学生が「コロナ禍と戦時期の対比」について学ぶ意義を認め、テーマや吉原幸子に高い関心を示した。「新鮮」「タイムリー」「身近で実感しやすく、面白かった」という感想が多く目にとまった。なぜ学生の反応が高かったのか。それは、「身近で実感しやすく」という感想に集約されるように思う。戦時期を参照する際に、経験、わけても小学校時代の経験に照準を合わせたことで、学生は戦時期とコロナ禍との対比や、戦時下の子どもたちと自分の経験との比較などにより、理解と思考を進めることができたのだろう。

たとえば、ある学生は、率直に戦時期との対比は「あまりにも無理やり」だと思っていたが、講義を聞くと両者の「共通点に驚」き、「納得できた」と感想を書いた。コロナ禍の今だからこそ学ぶべきと受けとめた声も目についた。

「私はトランプ大統領がむやみに戦時を参照することに嫌気がさしていたが」、社会的緊張を共通項にして戦時と「現在を往還する考え方は有効」であり、「今の『コロナ渦』だからこそ学ぶべき内容」だという感想や、「戦時中と今との比較はとても興味深」く、「コロナ禍を乗り越えるためにも過去と対比して考えることはとても大切」だとする感想、「コロナ禍を戦争に置き換え」、市民に「勝利に向けた貢献が要求される現在はある意味戦争めいているかもしれないな」と感じていたので、「戦争の経験と内面化に関する講義は大変興味深かった」という感想である。

今回の講義の目的のひとつである、歴史を通じてコロナ禍の理解を深める目的は、はたすことができたように思う。多くの学生は、コロナ禍について歴史から学ぶことをあげ、いま起きていることを忘れない、記憶の風化を自覚することの重要性、被害者だけでなく加害者にならない、といった感想を書きとめた。

ある学生は、「コロナ禍での緊張が長引くにつれて、『社会の一員として頑張ろう』と奮い立たせる風潮」になっており、「孤立や不安も一体となって外への過剰な反応」が出ているのは、「戦時期の社会的緊張と共通」であること、「『新しい生活様式』も例外ではな」く、コロナ禍の収束のためには、「社会全体」の「協力」が必要だが、「社会統合のされ方によっては知らないうちに政府に操作されてしまう可能性」もあると、戦時期を参照したことで、コロナ禍への認識とバランスのいい思考が深まった感想を書いた。

学生たちの多くは、経験年数の少なさから吉原の経験と自分の経験の比較の難しさを実感しながらも、どうにかして自分の経験と照らし合わせて認識を深めようとしている点が印象的だった。参照している自分の経験には、いじめや受験、東日本大震災、SNSなどがあった。

東日本大震災の経験を紹介した次の感想は興味深い。小学生時の東日本大震災では「かわいそうという感情」を得たが、進学による一人暮らしで体験した小さな地震では「寂しさという感情」を味わった。感情の相違には親との同居が反映しており、親の考えを無意識に取り入れていた前者の感情は「他人事」だったが、親元を離れたことで「自分事」の感情になったこと、それは吉原も同じだったのではないか、という感想である。戦後の吉原同様に、自分の地震体験をとらえ返し、そこから吉原との対比を試みており、歴史と現在、過去と自分を往還するなかで認識を深める講義の方法を十分に理解した感想であった。

現在との対比でSNSを取り上げ、戦時期との相違を強調する意見が多かったなかで、次の感想は、そこにとどまらない思考の深まりが感じられた。その学生は、SNSには「意識しないうちに膨大な過去の蓄積」があり、以前に過去の自分のSNSの投稿を読み返したときに、「投稿した時点と現在」の意識が「全く異なる」ことに気づき、「投稿の背景も同時に思い出された」。戦後の吉原が詩の執筆などのとらえ返しを通じて加害者意識に気づいたのと同様に、SNSを通じて「我々はより身近なところで『とらえ返し』ができるのだな」と思ったという感想である。

学生たちは、このように戦時期やコロナ禍についての認識を深めると同時に、この講義の方法自体を的確に受けとめてくれた。「歴史と現在を往還することで過去と現在のつながりや関係が鮮明に見えてくる。経験を歴史に照らし合わせてみることは『今を生きる』上で非常に重要な指針となる。何度も何度も経験を通して歴史と現在の共通点と相違を考えることが大事である」。「何度も何度も」往還する思考をくりかえす意味を十分に受けとめた感想である。

「大きな歴史」と「小さな歴史」の関係にふれた次の感想も印象に残った。日本史をほぼ学ばなかったので「苦手意識」があったが、それは「大きな歴史」に対してのものかもしれず、一貫して吉原幸子のような「小さな歴史」から歴史を考えるのは「初めての経験」だった。個人の経験の視点からは 「過去と現在の往還が可能」になり、この往還からは「大きな歴史の位置づけが変わりうる」ことや、「歴史的現在」が「鮮明に見え、今を生きるための指針ともなる」というものである。

おわりに

コロナ禍にあって、stay homeと社会的距離、オンライン授業のもとにおかれた学生たちは、戦時下日本の経験を学ぶことによって、広い視野で歴史と現在の自分自身の状況をとらえることができるようになった。歴史のなかから身近で適切なテーマを設定すれば、コロナ禍の状況に対し、感染症の歴史以外にも歴史を参照する多くの視点を提示することができる。視野が狭くなりかねない今の状況を広い視野のなかで理解するために、今こそ歴史の視点が幅広く参照されるべきである。

最後に学生の感想をもうひとつ紹介しておきたい。歴史を参照する意味を十分に受けとめた感想である。「自身の経験に対する捉え方が時間の経過によって変化するということが興味深く」、「過去の自分をとらえなおすというのは大切だと思いました」。「私たちも歴史に影響を受け、歴史の中に生きる存在であることを改めて感じました」。

(おおかど まさかつ)1953年千葉県生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院特任教授。専門は歴史学、日本近現代史。著書に『増補版 民衆の教育経験』(岩波現代文庫、2019年)、『語る歴史、聞く歴史』(岩波新書、2017年)、『全集日本の歴史15 戦争と戦後を生きる』(小学館、2009年)など。共編著に『「生存」の歴史と復興の現在』(大月書店、2019年)、『「生存」の東北史』(大月書店、2013年)、『高度成長の時代1~3』(大月書店、2010~2011年)など。