心の片隅には、いつだってバイクがあった

《あらすじ》

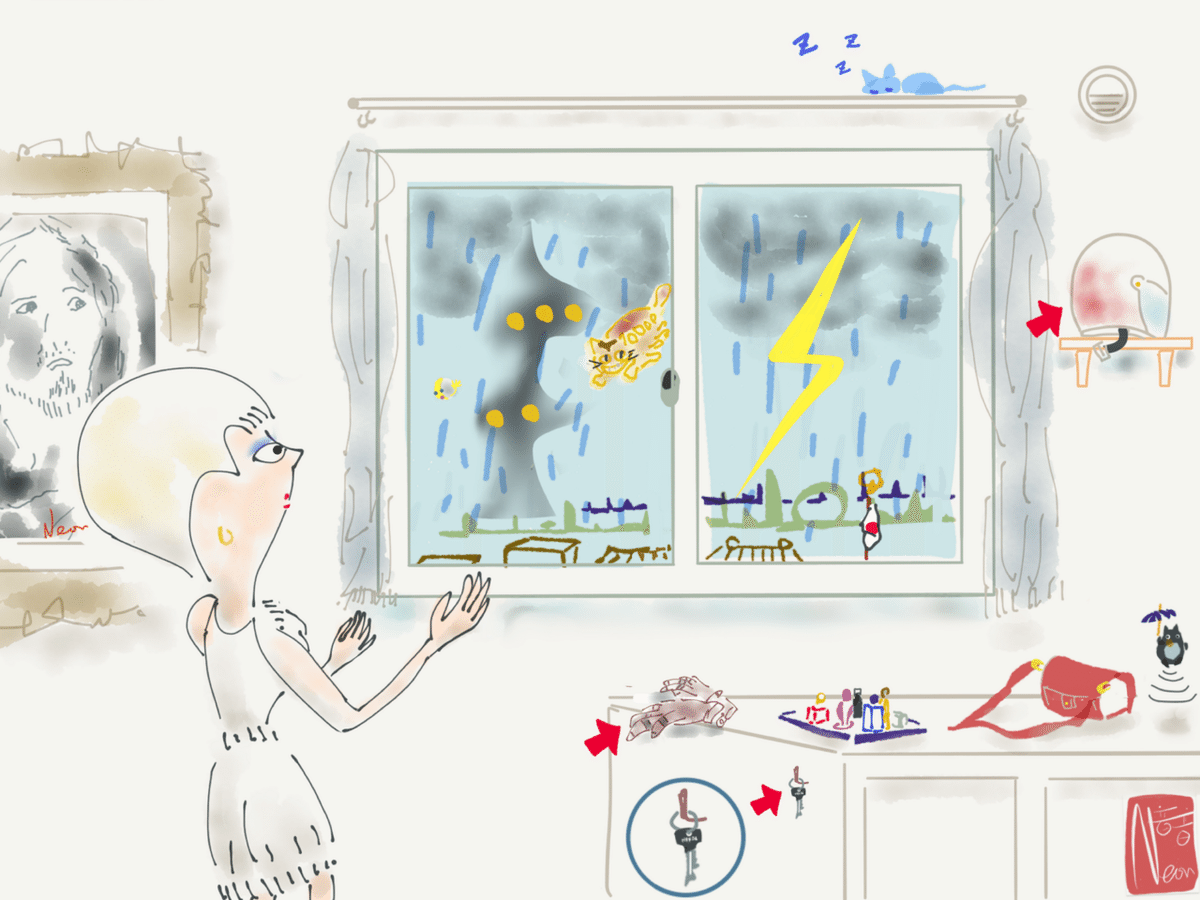

いつかバイクに乗ってみたいと思っても、オートバイの領域に入り込める人は限られている。だけど、憧れは消えない。そんな顕在化しない潜在ライダーが意外と多いことを知った。バイク愛ではなく、バイクに乗る人への賛歌を集めた22話。マニアックな技術やテクニックではなく、心情とシチュエーションからオートバイのある景色を切り取った。amazonで取り寄せたヘルメットをかぶり、孫のバイクの後ろに乗って満面の笑顔を見せたあのおばあちゃんのCMの続きも収録してみた。

「また買うの?」

「だって、林道用がないんだもの」

街乗り用、ロングツーリング用、かっ飛び用はすでに所有していた。1泊2日のツーリングで、手招きをする林道を見つけてしまったのが運の尽き。いや、気づきの時。バイクの特性上、そこに踏み入ることができなかった。入り込むには危険過ぎた。荒れた道でも走破できる車両が足りないことに思いが至る。

要る。

ダートを走る腕は皆無だ。一般道だって自慢できる技術は持ち合わせてはいないけど、走っているうちに腕に磨きもかかっていくだろうと本音は呑気だ。林道だって、走らないことには経験が積めない。

このようにして、体が必要な栄養を求めるように、不足し始めたオートバイへの夢がまたひとつ。

1 ひとり乗りにふたり

「なぁんだ、このバイク、2人乗りできないんだ。せっかく楽しみにしてたのに。わざわざメットを持ってきて損しちゃった」

「あのなあ、なんだよその服装、タンデムできるできない以前の問題だよ。スカート姿、しかもタイトじゃないか。仮りに2人乗りできるバイクを買ったとしてもだ、昭和初期じゃあるまいし、横乗りはさせられない」

「じゃあ今日はお茶だけってこと?」

「……。え。なにそれ」

「明日はお休みなのよ」

意味深な誘惑に、ドギマギしてはいけない。そこは堂々と振る舞わないと。

で、物語はこれからどうなるかって? 続きは2人だけの秘密ということで。

ところで、彼が新しく仕入れたバイクは、かつてホンダが販売した超小型、まるで走るTOYのようなコレクションに加えたくなるアイテムをリバイバルさせた1人乗り専用のバイク、モンキー125だった。かつてのアップルコンピュータ、マッキントッシュを彷彿とさせる人の表情をもったUIのメーター、経済の肥大化に合わせて車体はひとまわり大きくなったものの、走ることに加えて所有欲をそそる作り込みが、バイクが売れなくなった時代にヒットを飛ばした。

ホンダのバイクには、タンクの左右にシンメトリーで翼がついている。モンキー125のそれは燃料タンクが小さい分、翼がひときわ目立つ。あたかも、誰よりも高く大空に舞い上がれるのだよ、と寡黙に主張するかのように。

【彼の思い】

彼が一人乗りのバイクを選んだのには理由があった。2人乗りの怖さを知っていることもあった。

2輪は元来、身を晒しながら移動する乗り物で、だからといってそこにジェットコースターばりのスリリングな時間を求めてはいけない。敷かれたレールの上を走るのはと違って、そのスリルに身の安全の保証はない。スリルが増せば、着地予定地は停車場ではなく、死の淵が近づいてくる。充分に腹が膨れたのに「もう一皿イケる」と欲張れる回転寿司とは違うのだ。最後に手に取った2貫一皿の1貫目でギブアップしても、回転寿司なら残せば済むが、身の危険を伴うスリルに踏み込めば、取り返しのつかないことになる。限界を超えてから1貫残そうなんて都合のいい選択は採択されない。一度踏み入れば、そこはすでに後悔の領域なのだ。あと戻りはできない。注文してしまった最後の一皿はその分の料金を支払って精算すめば済むけれど、スリルのほうは人生の清算につながらないとも限らない。

怖さは先に杖をついて避けて通るに限る。2人乗りでリスクを二乗にするよりも、潔くひとりで乗りたかった。オートバイに関してはね。

【彼女への提言】

お腹が空いている時に「お寿司食べる?」と誘われれば、ついていかない手はない。誘うほうだって、ひとりで食べるよりふたりで食べるほうが美味しくいただけることを知っている。彼の狙いはお寿司を食べることだけではないかも知れないけど、悪い気がしないのなら、話に乗ってみるのも悪くない。

【彼の本音】

彼は彼女に、後ろに乗って欲しくない訳ではなかった。でも2人乗りだと怖さが常に乗算でつきまとってくる。だから走るなら一緒に2台でと思っている。そう遠くない日に、二対の翼を羽ばたかせて。

だから「モンキー、いいなあ」と羨ましがってほしかった。「私もほしいなあ」というところまで気持ちを高めてもらいたかった。

彼女はまだ二輪の免許さえ持っていない。だから時間はかかる。でも、いつか。きっと。

ひとりより、ふたり。ふたりで1台より、ふたり2台で。ひとり乗り専用、色違いのモンキー125同士で。

2 街と、その不確かな道

走るべき道はあまりに多く、走り得る道はあまりに少ない。おまけに時間は死ぬ。「ああ、今日、無理してでも遠くへ走りに行けばよかった」と悔やむ日があっても、走らなかった時間は走らなかったものとして刻まれ、記憶の倉庫に放り込まれていく。あとから思い出箱の鍵を開けて振り返ることはできるけれども、失われた時間を新たに組み立て直すことはできない。

街はいつもと同じように目覚め、さも昨日を繰り返すみたいにして今日を上塗りしていく。だけど今日は昨日とは違う。新聞の間違い探しに目を止めるみたいにして、街を観察してみるといい。そこには、見過ごしてしまいそうな些細な変化がある。必ず。花屋は新装オープンし、古老の店主が死に店を閉じているかもしれない。目に止まりにくいところで、街は昨日と違った姿を見せてくる。

街は不確かで、蠢いている。少しずつ。街に張り巡らされた道も街に合わせて微細な変化を怠らない。まるで太鼓持ちが仕える主人のご機嫌を損なわないように、金魚のフンみたいにして主についてまわる。

たとえ今日の道が昨日の道と違っても、その差異は微々たるもの。気に留めるほどのものではない。だから、手の届きそうなところには行きたい時に出かけるようにしている。私には翼がある。タンクに描かれたシンメトリーのウイングがその象徴だ。私はその翼で街の空へ舞い上がる。キーを差し込み通電し、セルを回してエンジンを温め、ヘルメットをかぶって自動遠心クラッチのギアをローに入れる。あとはアクセルをひねるだけ。街の、不確かに変化していく道に繰り出す。

ただし私の翼はささやかだ。世界を股にかける渡り鳥ほど航続能力に長けているわけでもないし、馬場を疾走する駿馬の馬力もない。私自身、根性も不足している。

手の届かない、足を伸ばせないところもまたあまりに多い。国内を見まわしただけでも数え切れないほどの未知がある。

走りたい道はあまりに多い。だけど走り得る道はあまりに少ないのだ。おまけに道は日々不確かになっていく。昨日得た道の知識は、今日には通用しなくなっている。不確かな道が、昨日築いた自信を、今日、いとも簡単に打ち砕く。

街の道に不安はない。ホームで戦うサッカー選手がフィールドにできた多少の難をゆとりでこなすのと同じように処理できる。違いは些事であり、慣れが難をねじ伏せる。

ところが街を出た道は、変化を積み上げている。日々の変化は畳の目ほどでも、チリも積もれば山となる。どれほどの変化を遂げているのか未知数だ。

だから恐さがある。昨日「だいじょうぶ」と自分を鼓舞しても、根拠のない自信は煙が霧散して宙に溶けていくのと同じように、しばらくするとすっかり消え失せ、今日には踏み出すはずの一歩を踏みとどまらせる。湧いて出たはずの勇気が萎んでいく。

昨日、明日には出かけようと心に決めたのに、翌日には来週にしようと心が変わって、さらに翌月でいいか、になった。さらに来季に、に引き伸ばしたら、結局は年が変わって1年経って今日を迎えた。

私はさて、籠の中の小鳥だったのかしら? 踏み出したくても、小心が鳥籠から出ることを躊躇わせたのかしら? あるいは定まらない街を縫う蠢く道に翻弄されているだけ?

籠に飼われているのではいけない。私には走りたい道がある。走るべき道がある。壁に阻まれたまま終えてしまうのではいけない。

私には翼がある。時代を超えて蘇ったダックス125の、首輪の横にちょこんと生えた左右の翼。私の翼。

街も不確かだけど外の世界はもっと不確かで、道はそれに輪をかけて不確かだ。だけど翼は、きっと一足飛びに壁を超えてくれるに違いない。変化をものともせず、飛び越えてくれるに違いない。

あれから1年が飛ぶように過ぎている。そろそろ覚悟を決めなければならない。

幸い私には時間がある。雨の心配もないではないが、タイミングをはかるゆとりがある。

ちょうど今、雲が切れた。

今しかないと思った。

私は防水バッグに1週間分の荷物を詰め込み、リアシートにくくりつけた。

3 CT 110 男と女

モノに魂が閉じこもっていることがある。髪の毛が伸びる類のホラーの話をしているのではない。生き別れた妹と分け合った河原の石ころの片割れだとか、優勝を逃し交換した泥の落ち切らないシャツだとかに。そうしたモノからは、たゆまぬンスタルジックのオーラが放たれ続ける。

思いを引き寄せる力は、恋のときめきに似ていなくもないが、熱しやすく冷めにくいものではないから、生息分布は恋とは別領域ととらえておいたほうがよさそうだ。それに、もし恋と混同したら彼女が嫉妬してしまう。恋とノスタルジックは似て非なるもの、「キミを愛してる」の信憑性を損なわないためにも分けておくに限る。

数十年も前に作られたバイクが我が家にやってくる日のことを想う。オートバイの黎明期に荒れた野も山もものともしない強靭な躯体を与えられたそのバイクは、傲岸にして磊落なたくましさで自在に大地を駆けた。

今の世は近代化されたとはいえ、荒れ狂わんとする地に、水に、火に脅かされている。科学が見上げる空には車をも上空に浮遊させ、それはある意味天から降りてきた救いの蜘蛛の糸ともとれなくはないが、確かに空に向かえばおおかたの災難は避けられるだろうけど、万人が乗り込めるノアの方舟は現実問題として製作しえない。多くは地に足をつけ、災難の数々と真っ向から四つに組み、対峙しなければならない。

そんな場面であの荒地をこなすバイクがあったなら。近い未来に現実のものとなるかもしれない災難の事前の備えとしてーーそうした想いがあのバイクに期待を込めた。期待は夢となり、魂があのバイクに宿った。

手元に置いておきたくなった。彼女はそれをただの物欲だと揶揄したけれども、そうじゃない。「地滑りを起こした町内を想像してごらん。泥に阻まれ右往左往している車を尻目に、そいつは僕たちに避難の道を拓いてくれるんだぜ」僕たちの愛を救ってくれるってわけなのだ。

しかもだよ。そいつは実らぬ恋と違って、チャンスがあれば、限られた金にものを言わせて(言わせるだけの金額で折り合えば)手に入れられる。

心配もある。そんな古いバイクが今の時代に通用するのと問われれば、口ごもらずをえない。古い水夫でなければ古い船は動かせないだろうと指摘されれば、それが真実なのかもしれないと虚勢がしぼみそうになる。でももしそれらの助言を真にうけ、好機を逃してしまったら、古いバイクは二度と日の目を見ずに墓地に葬られてしまう。

新しいバイク乗りなら大人しく新しいバイクに乗っていなさいと人はいなすけど、長いものには巻かれない。同調圧力にいいようにしてやられているうちに、いい目を見たことってあっただろうか。碌なことにはなっていなかったじゃないか。

だからこう言ってやる。「そうですか。余計なお世話をありがとう」

やってみるまでわからない。人は自分限定の経験をさも最大公約数的最善策だと平気で嘘をつく。だからいちど宿った魂の炎は、ちょっとやそっとじゃ揺るがない。「つべこべ言わずに引っ込んでいろい」と言ってやる。

それから数十日が経ち、ついに。

「早く走りに行こうよ」と彼女がせっついた。まだ、エンジンをかけるところまでいっていないんだ、と僕が返す。「つまんないの」と彼女が口を尖らせた。

「整備し終えたら私にちょうだい」と彼女が仁王のように立ち、鼻息荒く迫ってきた。「可愛いバイクだから、私のほうが似合うって」としつこい。免許も持っていないくせに何を血迷ってる、口には出さないが、本音が疳の虫を刺激する。

でもきっと彼女、僕を困らせたいだけなんだ。そう思った矢先、彼女が教習手帳をひけらかした。「へへ、どうだ、小型二輪、教習中なのさ。このバイク、私にも乗れるんだから。だから、くれ」。

やばい。彼女、本気らしい。「ちょうだい!」猫撫で声で甘えてきた。しかもひたと細身の身を寄せて、それでも出るべきところは出過ぎるくらいに膨らんだその身をぴたりと寄せて、人差し指で僕の胸元あたりを撫でにかかった。お色気作戦で、一気に攻め落とすつもりなのか?

ここで相手の術中にハマっては男が廃る。据え膳食わぬ以上の恥なんざかきたくないから、渾身の力をふり絞り、伝家の宝刀を振り下ろす。

だぁめ。

それでも執拗な攻撃は止まない。

「だったら、動くようになったら、後ろに乗せて」と彼女が言う。「ぎゅっとしがみついてあげるから。ボヨヨン付き」と彼女がおどける。ボヨヨン? 妄想が妄想に波状の刺激を与えて、ボヨヨンがこだまする。うっかり鼻の下を伸ばしてしまった僕は、咄嗟に吹き出そうとする鼻血を止めにかかった。

理性で弾き返せても、本能はまだ彼女の色香の術の中。そんな僕を尻目に「私は荷物じゃないわ」とリアのキャリアを撫でながら彼女が言いだした。ん、何を言いたい?

でもバイクを見れば、確かに彼女の言うことにも一理ある。リアのキャリアはむき出しのまま。そこに乗せれば、なんだかお届け物みたい。

ところがどっこい、このバイクにはキャリアに装着できるリアシートが存在する。彼女はそのことを知らない。

とはいえ2人乗り仕様にするべきかどうか、僕は迷った。こんな小さなバイクに2人で乗っても、馬力的に遠乗りはきつい。それに2人乗ってしまうと、荷物を積む場所がなくなってしまう。必然的に遠くには行けない。お泊まりは難しい、悩ましい。

ああだこうだ考えている僕が煮え切らないように見えたのだろう。痺れを切らしたように彼女が「しょうがないわねえ」と切り出した。

なに、それ? しょうがないって、どういうこと? 僕には彼女が何を言わんとしているのかわからず混乱した。

戸惑う僕を前に彼女、今度は「じゃあ、出来上がったら一緒に走ろう」と言う。決定打をものにした打者のように、なんだか勝ち誇っているように見える。なんで?

「どういうこと?」、事情を飲み込めない僕が彼女に尋ねた。

すると彼女「私、CT125を買っちゃったから」と。

ということは、つまり、最新のハンターカブを買ったってこと? 免許を取得する前に?

事情を順序よく整理して初めて僕は彼女の仕掛けたとんでもない悪戯に驚愕した。

ええーっ。

およそ半世紀前に前9万8000円で販売された初代CT。排気量は110ccであった。CT110と呼ばれ、発売当時、そいつはまだハンターカブという愛称はつけられていなかった。兄弟車の排気量的弟分に与えられた「ハンター」の冠は、時の流れがCTという型番との間に引かれていた境界線を消し去り、いつのころからか「ハンターカブ」と言われるようになった。

そのCT110が最新の技術を纏って現代に甦った。セルボタンで始動もできるCT125。新型には最初からハンターカブという名称が与えられた。

彼女は110ccの旧型と125ccの新型の新旧2台で走るのだと主張する。当然のことながら新型は買った彼女が操ることになる。バイクは、乗って慣れて、少しずつ小さな痛い目に遭いながら牛歩の如く進歩して、畳の目を数えるほどに緩くゆっくり腕を上げていけばいい。

経験を積んで運転技術を磨いてほしいという気持ちはある。だけど、乗ると危ないのも確かだ。だから、免許を取ろうとも、バイクを購入しようとも、あまり乗ってほしくないという気持ちもある。心境は、使い込んで使い物にならなくなったスプロケットのように複雑だった。

「わかった」と僕は流血をとめた鼻から荒い鼻息を噴射させ、腹を決めた。

できるだけ安全なルートを選び、小さな体験を少しずつ積んでいってもらおうか。腕が上がるまで、僕が君を守る。ボヨヨンの夢は消えたけど、いつかどこかでいい思いは巡ってくる。

「ところで」と僕は言う。「CT125が来て僕のCT110と一緒にツーリングに行ったなら、たまに車両を取り替えっこして走ろうよ」

すると彼女、ひとしきり考えてから「やだ」、楔を打つみたいにきっぱり断ってきた。「貸して傷つけられでもしたら悲しいから」

おいおい、それはこっちのセリフだろう。

免許はまだ取得中、整備にもまだ時間がかかるこの状態で、僕らは取らぬ狸の皮算用で盛り上がっていた。

4 70年代に生きた女

「古いバイクが好きなのよねえ」

ショベルヘッドの1340ccを彼女はキックで始動して見せた。茶の革ジャンに黒の革パンツがスリムな体をさらに細く絞り込んでいる。生あるものというよりむしろ屍にも近い細さだ。生物学的に言えば骨格を動かす筋肉量が圧倒的に不足している。だからよけいに彼女と彼女を取り巻く空気がどこか遠くに取り残された異質なもののように感じる。そこだけ時間軸が間違っている、そんなふうな雰囲気と言えば少しは現実に即した表現といえるだろうか。現代では嫌悪を覚えるのが当然の咥えたばこにも違和感は感じない。1970年代、女性が大型のバイクに乗ることは憚られた反面、たばこはアクセサリーとして推奨され、もてはやされ、キザな女たちが細くて長いたばこを指にはさんで煙をくゆらせていた。

時代はいつだって人心を手玉に取る。取って、儲けに繋げる。あの頃はまんまと企業の金儲けに踊らされていた。もちろん情報暴露が横行する今の現代、あらゆる方位のどす黒い意図が暴かれているなんて思っちゃいない。だけど、何が悪で何が善だというのだろう。少なくとも多勢に無勢の勢力に収まっていれば、みんながいいと思っていること、信じているものが正解になっていく。

彼女に「未来はほぼ全面禁煙になるんだよ」と告げれば、きっと「多様性の時代だって聞いてたけど、そんな単純なところで矛盾を抱えたままなんだ」と呆れられたことだろう。

問題は細分化し、枝葉の先々でそれぞれが異なる声をあげても、誰もそれらを統合して考えようとはしない。

正解なんてものは、もともと存在しない。正解があるとすれば。彼女なら「自分だね」と答えるような気がした。

彼女の駆る1979年型のローライダーは、ショップから今まさに降ろしてきたばかりといった輝きで、エンジンの低速回転に合わせ、眠りから目覚めた野獣のように、荒いながらも慣らし途中の歯がゆさに臍を噛んだような角のある呼吸で、車体を上下にどっかどっかと揺さぶっている。バイクに、経年でやれが滲む古さは子細にわたって微塵も見当たらない。かつての時代を現代にスライドさせてそのまま箱から取り出したような、時間的記録の定義を根底から覆す新車だった。

「最近、おもしろそうなバイクも出てきたじゃない。やっとという感じだけどね」

そう言いながらも彼女は、古いハーレーをチラ見で通りすぎる数々のモダンライダーたちのバイクには、いちどたりとも一瞥をくれなかった。バイクは好きでも、どのメーカーのものだかわからない画一的なバイクには興味がないのだ。そんなオーラを寡黙でアンニュイな態度から放っていた。

そういえば、と思い出す。寡黙でアンニュイも、あの頃に閉じ込められたあの時代の特権だった。

「どこから来たの?」と彼女に訊いてみた。

「昔から」と素っ気なく答えられた。場にそぐわしい言い方といえば聞こえはいい。彼女は世間から一線を引いているつもりなのだろうが、その実、そぐわないから弾かれているようにも見える。

それにしても「昔から来た」とはなんという言い草。おちょくられたのだとすれば相応の対応を取らなければならなかったのだろうが、どうやら彼女にはその気はないらしい。なんとなくだけど、そんな気がした。捕えられてもオオカミは人の施しをいっさい受け付けないのと同じように、彼女のプライドなのか、そうでなければプライドのような何かが一定距離を置いたその内側に入り込もうとする者を頑なに拒絶していた。だから彼女にそれ以上何を訊いても回答は返ってくることはないだろうことを理解した。

彼女は問われた質問をはぐらかし(そのように見えた)、この小さな接点を、勝手に結ばれたと思った縁をさらりとほどいた。彼女は、関わり続けることを放棄し、面倒ごとに終止符を打ったのだ。

彼女を前にすると、自分さえもがいないのではないかと錯覚するくらい、彼女は絶対的で唯一存在する者に思えてくる。こちらの投げかけに彼女が答えてくれた直後から、彼女は『在る』ことすべてを引き受けてしまったみたいだった。彼女は『有』となり、他のものを『無』に変えていた。

彼女は自分以外は元から存在していなかったかのように傍若無人に振る舞っていたし、同時に泰然自若で何事にも動じなかった。

別れ際(といっても意思疎通によるものではなく、彼女が一方的に下す判決のような)、「さよなら」も「じゃあね」も残すことはなかった。そもそも彼女はこの接点を出会いととらえていただろうか。前触れもなく訪れたエンディングへの儀式は彼女の意識によって導かれ、一挙手一投足を気だるそうに、それでいて確実に、そして正確に繰り出していった。まるで重量物を運ぶ機械が手に負えなさそうな荷物に手を焼きながらも、着実に仕事をこなしていくみたいに。

エンジンはどっかどっかと回っている。

巨大なフライホイールが回転をアンニュイに歌い、息絶え絶えとでもいったように繰り出される排気音は、殺されても死なないストリートファイターの足掻きの鼻息のようだった。

その鼓動を止めないハーレーの低いシートに彼女は細身の体を沈め、鋼鉄の塊をぶつけた無骨で荒くれだった低音の擦過音を立てギアをローにぶち込むと、呼吸数を上げていくエンジンに合わせてクラッチをつないだ。車輪が地を蹴ったかと思うと、重量級の車体が宙に浮かぶ。

その勢いにたじろいた都市がはっと息を呑むと、建造物の間を縫う道が何事かと慌てふためき、身をよじる。道という道がざわめき立ってうねり、隆起し、救いの触手を伸ばし、首を引っ込めては身をくねらせながら、縮んでは伸びて絡まりはじめた。

道は時に不確かなものになる。遠くに出かけなくても、走り慣れた道でさえたまに行く先を見失うのは、道が姿を変えることによる。突如本性を現した不確かな道は、ひとしきり凝り固まった筋を伸ばすように波打つと、今度は動きを緩慢に変え、直後に組み変わって空に続く直線を形成した。

その道を、彼女を乗せたハーレーが駆けていく。道に対向車はなく、あとを追おうとする者もいなかった。1979年製のハーレダヴィッドソン。あの時代はハーレーばかりでなく、BMWもドカティも外車すべてが高嶺の花で、遠くからその姿を追うのが関の山だった。今また後ろ姿に手を伸ばしても、彼女は、いやハーレーがあの時を思い出させるみたいにして伸ばす手を振り切って遠ざかっていく。彼女が、ハーレーが、かつて舐めた辛酸を思い出させた。

見送らざるを得なかった。それしかできなかった。ただただ立ち尽くすことしか。

遠ざかる排気音がトンネルに突入するみたいにしてくぐもったかと思うと、直後にサウンドが渦を巻き、拡散していってじき消えた。

バイクの世界に入り込むと、さまざまなライダーが空想の街にやってくる。彼女とは初見だったが、またどこかで会えそうな気がする。また逢えたらその時は、あの時代を経て旧車となったHDFXS80(ショベルヘッド1340cc ハーレーダヴィッドソン ローライダー)を手にいれ、大事に乗っていたことを話せたらいいと思っている。願いにも似た思いだ。もし彼女がその時に聞く耳を用意してくれれば、という話だけれども。

星に願うようにして目を閉じ、その日が必ずやってきますようにと、周りに人がいないことを確かめてから口に出して呟いた。

5 その恋の行方

その人は、昔、ホンダのテストライダーだった。

「ほら」

泥に汚れた革のツナギを纏い、写真を撮るぞとの号令の元、シャッターが切れるその瞬間まで意識を高め、高揚の頂点で撮られる昔特有の記念写真がアルバムに連なっていた。めくってもただ背景が変わっているだけ。撮られる瞬間に向かって意識を高めた顔が次々に現れた。微笑ましかった。それはテストライダーをとらえたアルバムではなく、テストライダー時代のその人の笑顔を集めたコレクションだったから。

テストライダーを卒業して、その人は喫茶店をはじめた。ガレージ付きの喫茶店。

ライダー御用達の喫茶店だった。バイクを停められ、アドバイスをもらえ、ちょっとした困り事なら修理もしてもらえた。

バイクをいじる合間にコーヒー淹れるものだから、クレンザーでゴシゴシこすってもオイルが手から抜けきらない。着色されたみたいになっていたけど、その手は最善を尽くして洗われていることを知っているから、誰も不衛生だと指摘することはなかった。

その人は、英国生のオートバイに乗っていた。資本が変わってロゴはそっくり似せてあるげど微妙に違っている新生のトライアンフじゃない。倒産と再生を繰り返してきた生粋のトライアンフのほうに。

エンジンがかかっているところを何度か見たことがある。停めているのにアクセルをふかすだけで移動し始めた。ぶるんとやると、コンクリートの床にセンタースタンドが引っ掻き傷を作りながら車体を後ずらせた。

バイクには乗らないけど近所なので常連の仲間に入りかけたころ「そのバイク、欠陥品?」と訊いてみた。

「ぜんぜん」とその人は否定した。それが正常なのだという。その時私は、なんて不完全な乗り物かしらと心の中で呆れていた。現代は自動運転が視野に入った、快適の上を目指す時代。停めているのに動く乗り物が粗野で野蛮に見えて仕方なかった。

「ホンダのほうがいいんじゃないかしら」と言ってみたことがある。その人は優しく笑って「そうだね」と応えた。それから「ホンダは良いけど、もういいんだ」と続けた。

言い終えたその人の顔に歪んだ苦痛が走ったのを私は見逃さなかった。

「後ろに乗ってみる?」とその人が私を誘った時、私はたじろいだ。

完成されていない乗り物に身を預けるのは無茶で、無謀で、危険へ飛び込む夏の虫で、恐怖を感じたから。でも私はどうしてだか「はい」と答えていた。その人にしがみついていられるのなら、冒険の価値はある。

景色は風だった。ちっとも落ち着いてくれない。街の緑も灰色も赤も青も黄色も、水彩絵の具を流したように尾を引いていく。音も風だった。生身の体がスピードに身を委ねると、これほどまでに激しい抵抗に遭うことを、私はこの時、初めて知った。

でも風の音は、世界を支配するほど偉くはなかった。風の音の上に、トライアンフというバイクから吐き出される連続したドライなビートが君臨していた。その正常な脈拍のように繰り出される重低音に私は呑まれた。呑まれて陶酔した。陶酔したことを理由に、私はその人にしがみついた。

私はそのようにして、夢の中を走ってきた。あんなに不安だった中途半端な出来の乗り物だったはずなのに、トライアンフのリアシートはまるで高級なソファのような座り心地だった。その人の後ろだったから、というだけではない。ほんとうのことなんだから。

その人に勧められはしなかった。相談したとしても、否定もされなかったと思う。私は大型二輪の免許を取った。取ってから「取りました」と報告しに行った。

意外な顔をされたけれども、すぐに気を取り直して「おめでとう」と祝福してくれた。祝福の言葉はそこそこに切り上げられたけれども、会話は繋がっていく。「で、何にするの?」と訊かれた。

まだ決めてはいなかった。でも、見た目では判断できないバイクがいいとずっと考えていた。乗って初めてその真価がわかるバイク。その人が乗っていたトライアンフみたいなね。

その人はトライアンフを大事に大切に乗っていることはよくわかっていた。私は、自分を少し試してみたくなって、その人に意地悪を言った。「もう、決めています」

するとその人は嬉しそうに口角をクッと上げ、私の目を好奇の目でのぞいてくる。

「それはね」

「うんうん、それは?」

「マスターのトライアンフを譲ってもらうの」

私は自分を試してみた。深く知られることで真価が発揮される自分、自分にも発揮できる真価というものがあるのかどうかを。その人で。

私は、英国発祥のライディング・スタイル、カフェレーサー・タイプのバイクを選んだ。現行の新生トライアンフ。その人のトライアンフと違って、エンジンをふかしても車体が地面を傷つけることはないし、高速道路を飛ばしても、巡航速度からさらに力強くしかも快適に加速していく力を持っている。

今ではもう、スピードを上げても景色が風のように飛んではいかない。ウブは積み上げた経験が洗い流してしまったし、高性能のヘルメットが風切音をシャットアウトしてくれるから。実に快適だ。

旧型と違って機嫌を損ねにくいし、始動してエンジンを温めることなくすぐに発信できるフレンドリーさも持ち合わせている。

ハンドル位置が低くステップが後退した乗車スタイルは戦闘的だ。だけど私は元来が飛ばし屋ではない。視線を一段、落としたところから、走る先のただ一点を睨むように見据え、ブレることなく走る。速く走らせることはまだできないけど、速く走らなければならないということもない。そんな走りのスタイルを私は今、楽しんでいる。

その人は私のカフェレーサーをかっこいいよね、と言ってくれる。「どうですか。もう一台。新しいトライアンフなど」と私はその人をからかう。最近ではそんなゆとりの会話もその人と交わせるようになった。でもその人は旧いトライアンフから離れようとはしない。まるで深い契りでも交わしたかのような結びつきで存在し続けている。

私はカフェレーサーに乗りこむたびに、それまで気づかなかったバイクの真価を発見し続けている。道は遠い。

その人が抱えた、かつて顔に歪んだ苦痛を浮かばせた理由はまだ遥か先にあり、その断片さえつかめない。影も見えない。こちらの道はもっと遠い。

6 継がれゆかれしもの

2017年秋、お母さんのひと言にお兄ちゃんは田舎のおばあちゃんちに立ち寄った。最初、遠回りになるからってあんなに渋っていたのに、帰ってきたら嬉々とした顔してた。

「なにかいいことでもあった?」訊くと、「まあね」と少しもったいぶられた。おばあちゃんちは田畑が広がる、平野が山脈に突き当たったちょうどその境目のところあたりにある。ここからだと超絶遠い。夏はカエルが鳴き、秋にはたわわに実る。水は未だに井戸で、米は土間で炊く。空気は甘く、少しもったりしている。気持ちを鎮めて走るにはいいところだと思う。

「お母さんには内緒なんだけどな」

お兄ちゃんは声を顰めて耳打ちしてきた。

「あのな」

うん?

「ばあちゃんを乗っけてきた」

乗っけてきた? 「乗っけてきたって、まさかあのカワサキの後ろに?」

私は絶句で、息が止まる。

「そうだよ。バレたら母さん、おカンムリだ」

あの80を超えた老人を、バイクの後ろに? それが本当だとしたら大変なことだ。落っこちる危険が満載だし、息を止めるどころか心臓が止まってしまうことにもなりかねない。

無事だったようだからよかったものの。

「そりゃあお母さんには言えないわ。お兄ちゃん、またずいぶんな冒険をしてきたものね」

お兄ちゃんのしでかした暴挙に呆れながらも、私はあの田園風景をお兄ちゃんがおばあちゃんを乗っけて風を切って走るところを想像していた。

「覚えているか?」

「なにを?」

「居間にあった茶箪笥の上の写真」

「ぜんぜん」

「写真たてに入れられた写真の1枚に、じいちゃんが若いころの写真があって、そこに若かりしころのばあちゃんとバイクが写っていたんだ。メグロ。メグロは今乗ってるカワサキのご先祖様さ」

あのころ私はカワサキの後ろに乗っけてもらうことはよくあったけど、バイクにもおばあちゃんちに行くことにも興味がなかった。田舎は2日もいれば退屈が私の首を締め始めたし、糠味噌臭かったし、ぽっとんだったし。お風呂に入るのにも薪を炊いて汚れてから入らなければならないのも本末転倒的でがまんができなかった。

「物置があっただろ? 母屋の裏に」

「あったあった。あの、いつ潰れても不思議じゃないくらいにボロで朽ち果てた」

「そうそう、それそれ。入ってみたんだ」

「あの荒屋に?」

「そう、その荒屋に。おまえ、入ったことある?」

あるわけがなかった。おばあちゃんちの母屋にさえ最大で3日しかとどまれなかったのに、ましてや倒壊リスクのある物置になんて。

「あったんだよ」

「あったって、なにが」

「写真に写ってたメグロ。本物。毛布をかぶって。埃だらけだったけど」

あの時お兄ちゃんは、写真たての若かりしおばあちゃんが手にしていた星形マークのヘルメットを、翌日届くネット通販で買った。メットは予定どおり届いた。星は写真の白抜きではなく黒く塗られていて、まったく同じものというわけにはいかなかったけれど、それがいちばん当時のものに近かったから。バイクもメグロからWに移り変わっている(Wはカワサキのバイクに与えられた名称だ)。ヘルメットも時代に合わせて進化したということでばあちゃんには納得してもらおうと思った、とお兄ちゃんは言っていた。

もちろん、おばあちゃんに解説なんて野暮なことはしてこなかった。お兄ちゃんにはお兄ちゃん流の筋の通し方があって、私はお兄ちゃんのそんなところが好きだった。

「手放すこともできただろうに、ずっととっておいてたんだ、ばあちゃん」

おばあちゃんは手放せなかった。そういうことね。話の続きは言われなくても私にはわかった。おばあちゃん、ずっと大事にしていたんだ。

終わってしまっても、終わらせることのできないものがある。おばあちゃんも私の大切な家族の一員。ひとつでも多く、終わらせることのないものを大切に抱いていればいい。

そういえば、私はこれまでおばあちゃんを大事にしてきたと言えるだろうか。

2020年秋。

「クルマ買うことにしたから、バイクを売って頭金の足しにすることにしたよ」とお兄ちゃんが言い出した。バイクとクルマ、2台あってもどうせ1台は乗らなくなる。懸命な判断だと思った。

「そうね」と私は素っ気なく答えた。答えながら、私はカワサキの後ろに乗っけてもらった過去の道を思い出していた。ひとつ思い出すと思い出の道の先で、次の思い出が現れて道が繋がっていく。いろんなところを走った。山道を体を左右に倒しながら上っていったこともある。峠の空き地でコーヒーを淹れてもらったっけ。避暑の湖畔で、魚が跳ねるのをずっと待っていたこともあった。超巨大なパラボラアンテナの横で、流れ星を待つ旅もあった。学生時代のわたしの旅は、思い起こせばお兄ちゃんのカワサキと共にあった。

それらはお兄ちゃんが私にくれた宝物だったのかもしれない。カワサキのリアシートは、私にとって宝箱だったーーそのことを私は初めて意識した。

「待って」

ん? クルマのカタログから重たそうに惚けた顔を上げたお兄ちゃんが、私のひと声に目を向けた。

バイクの後ろで嬉しそうにするおばあちゃんの顔が浮かんだ。お兄ちゃんの後ろに乗っけてもらって、あの歳になって浮かべた、何年も何年も閉じ込めていた満面の笑み。

私はずっと、おばあちゃん孝行というものから遠ざかっていた。今度は私の番だと思った。

「バイクがいくらで売れるか、わかったら教えて」叫ぶみたいにして声に出していた。

お兄ちゃんは、なにが起こったのか理解できずに狼狽えている。

「わかったら教えてって、なんで? おまえには関係のないことじゃん」

「あるわ。今度は私が」

息が詰まった。思いはおばあちゃんに飛んでいた。

待っててね、おばあちゃん。私、免許を取る。

「なに言ってんだ、おまえ」

「私がカワサキを乗り継ぐの」

免許取得には思いのほか時間がかかった。学業の合間に資金を稼がなければならなくって、その工面がいちばんたいへんだった。それでも試練の時は乗り越えたのだ。

これで、晴れて。

2023年初夏。梅雨が明けたらそのタイミングで。

待っていてね、おばあちゃん。今度は、私が行くよ。

7 昭和の写真から

父はセピアに変色した昭和のモノクロ写真に、ガキンチョのまま閉じ込められていた。臍は曲がっているくせに一度こうと決めたらテコでも動かぬ一本気の性格が、ガキンチョの父からシュワシュワと吹き出していた。今とちっともかわっちゃいない。過去の父と直接対峙したことのない僕は、今を起点に過去の父をとらえるとそういうことになる。

写真の父には、今の僕の年齢からすると年端もいかない子供のくせに、有無を言わさぬ威圧感があった。大人になった父の威を借る子供ではない。子供のうちからそうした威厳というか迫力というか、そのようなヤンチャオーラを放っていたのだ。もっとも現代まで歳を積み上げてきた父はヤンチャという子供の殻を脱ぎ捨てて「挑戦を厭わぬ鬼部長」に化身していた。挑戦を厭わぬ鬼部長? 本人の弁だから話半分に聞いていたけど、大人らしからぬ発言はまさにヤンチャオーラのなせる技なのだと思う。そのようにして父は幼虫から脱皮して空に羽ばたいた。

時代を切り取った写真の父が単車のリアシートにつまみ上げられるように乗せられていたのは、三菱工業製のスクーターなのだという。

ーーミツビシがバイクを作っていたの?

==そうだ。シルバーピジョンと言う。

なぜ仏頂面をしているの? と訊いたら「忘れた」という。一本気は時にこうして真実を実直に浮き彫りにする。誤魔化すのが苦手なのだ。本当に忘れたのなら、思い出そうとする工程で摩擦のような思考の痙攣が起こる。答えるのに躊躇いが生じる。なのにきっぱり「忘れた」と言い切るのは、思い当たる節をもみ消そうとしたからだ。

言いたくないことは言わなくてもいい。大人になった僕は、もっと大人の父の意向を汲んだ。

僕の知る限り、つまり生まれてから今日までの記憶として留めておいた記録の中にはということだけど、父がバイクに乗っていた時期は寸分もなかった。移動はチャイルドシートから始まって、助手席に移り、物心がついてからは母に助手席を譲った。自家用という範疇で我が家の歴史をとらえれば、クルマしか存在していなかった。とくにバイクがなくても不思議はなかった。違和感もない。不便も感じなかった。ごくごく当たり前にクルマのある暮らしの風景を時代ごとに重ねていっただけだ。

もちろん僕もバイクには乗らない。免許も持っていない。就職の足しになるかなという程度で、大学4年の夏に合宿で自動車の普通免許を取っただけだ。

家のフィアット・パンダを借りてたまに運転する。腕はまんざらでもない。自己評価だけど。だから今の我が家で二輪と接点を持っているのは、あの写真に写った昭和の父だけだった。

就職して初めての夏の帰省時、父の部屋にカタログが整然と積まれているのを見つけた。表紙を見ればそれが何なのかはひと目でわかる。オートバイのカタログだ。なぜ?

「お父さん、バイク買うの?」

父のワイシャツにアイロンをかけていた母が、居間に差し込む太陽光に目を細めながら目を僕に向けた。

「そうみたい。まるで子供なのよ」

聞くと、父は結婚するまでずっとオートバイに乗っていたのだという。「横乗りでいろんなところに連れていってもらったわ」

初耳だった。「そうなの? 知らなかった。その時の写真はないの?」

「あると思うけど、お父さん、乗れる時が来るまで封印するって言ってたわ。それにしてもお父さんらしわね。こうと決めたら、オートバイのオの字さえ出さなくなった。頑固な人だからね。ところで写真、探してみようか」

僕は、そんなことしなくていいよと母に言った。それだけで、充分、父が我慢していたことが理解できる。

本当は、乗りたかったんだ。乗りたかったけど、高まる気持ちを封じ込めて仕事に打ち込んできたんだ。家族のために。危険を回避する意味もあっただろう。経済的な事情も関係していたかもしれない。僕が生まれてきたことで父はいちど自分の想いを断ち切ったのだ。

「あいつも無事就職したことだし、そろそろいいだろってお父さん言ってた」

いいと思う。ちっとも悪いことじゃない。悪いことではないんだけど。

「あの歳で危なかないか?」

「腕には自信があるんだって。だからといって過信はしないから頼むよってお父さんに頭、下げられちゃった。頑固なお父さんにそんなふうにされちゃあね。仕方ないわよ」

父は5時には会社を出て家に帰ってくる。今夜は晩酌を付き合ってやるか。父のその青春時代の恋物語をからかってやるために。バイクの話をとことん聞いてやるために。

8 行ってきます

バイクを楽しめるかどうかは、危機感に胸躍せることができるかどうかで決まる。危機感と言うと大袈裟だけど、緊張感を主軸にした全方位神経行きわたらせ系みたいな小さな覚悟のようなものだ。高速移動を生身の体で行うわけだし、地面に立っている感覚で止まると転ぶし、長旅で宿が決まっていない夕暮れ過ぎに走っていても車と違って車中泊はできないし。オートバイとは、何かと思いを巡らせ続けないといけない手間と気遣いを要する乗り物だ。先手を打ち続けておかないと危うくなるし、身に危険が迫ってくる瞬間も数知れず、だから、いつ何時も気を抜けない。そんな緊張感を遊べるなら、バイクはうってつけな遊び道具だ。

勘違いしていけないのは、バイクは自転車以上車未満の乗り物ではないってこと。それが証に、自転車や車では味わえない多摩テックばりの遊園地気分がずば抜けて高い。どれとどれの中間点、などという中途半端さは微塵もなく、独自のカラーをもって、しかも鋭利にとんがっている。先端に指を這わせると怪我をする。力を入れれば有無を言わさず肌を切り裂く。

ゴーカートが近い乗車感覚を与えてくれるが、心身一体感という点においてのみ。実はゴーカートとは、決定的な違いがある。遠心力の味わい方が圧倒的にバイクのほうがおもしろい。

四輪はコーナーを攻めた時に横Gに耐えなければならないけど、バイクは重力を縦に耐える。真下というか、軸足の延長線上の底のほうで耐える。踏ん張るというか、重力を押さえ込む感覚。自転車の曲がる感覚とはかかるGが爆発的に違うから、迫力が桁違い。こんなに重力に押さえつけられちゃ身長が縮んじゃう、なんてとこまでいかないけれど、迫力の縦G。とくに上りのヘアピンカーブでその力は如実に表れる。

縮んでばかりじゃいられないから、縮んだら伸びてまた縮み、伸びて、の繰り返し。このようにして、リズムに乗って走らせていくのがバイクなんだ。

そんなこんなのバイク趣味、啓蒙活動はいっさいいたしません。これまでも、これからも。人に勧められるほど万人受けするアイテムじゃないからね。それをわかってこの世界に飛び込んできた人とだけ、語る、走る。

なぜこのタイミングでこんな話をするのか、ですって? それはね、梅雨前の晴れた平日、仕事を自主的にやりくりし、他力的にやりくりしてもらって、何台かで走りに行くから。週末の渋滞はまっぴらごめん。で、有給とって、へそ曲がり旅。目的地に向かう旅じゃない。走る方面を決めて、走ってくることを目的とする旅。年に一度か二度のささやかなお楽しみ、自粛が明けたことで再開する魂のフェスティバルーー別に略す必要はないけれど、名付けて『タマフェス』。スズメが起き出す早朝に、こっそり寝床を抜け出して、行ってきます!

9 グッチで行こう

バイクを降りた元ライダーがいる。「子供の手が経済的に離れたらまたね」と、置いてきた思い出を振り返りながら彼は言った。背中は寂しそうだった。仕事の波には乗れていても、社会のサーファーも海のサーファーと同じように、一度にふたつの波には乗れないという諦観、あるいは乗らないという決意の裏返し。

だから、めいっぱい見せつけてやる。置いてきた夢に最大級の輝きを注ぐために。今、バイクに乗れることの喜びを語り尽くしてやる。悔しさの歯軋りで顎が砕け散ってしまうくらいに。羨ましさと憧れを日々募らせておくことだね。来たるべきその日にとびっきりの笑顔で戻ってくるために。

バイクに乗り始めた女子がいる。障子の隙間から垣間見えたような誘惑の手招きに惑わされ、青いバイクを買った。「青いバイク?」。そう、青いバイクでなければダメだったの、と彼女は繰り返した。気筒数やパワーなんてどうでもよかった。法的に高速道路に乗ることができて、濃紺でもなくターコイズブルーでもない、青いバイクを彼女は探していた。

彼女は青いヤマハの単気筒軽二輪を選んだ。法的に高速道路は走れても、性能的に高速道路はちと苦しい。その現実を彼女はまだ知らない。いつかそいつで高速道路を走ってみるといい。ライダーは経験を通して次のバイクを模索する。

我が身のまわりにいろんなバイク乗りがいる。さまざまなバイクがある。その中でイタリア製の大型カブに乗っている。イタリア製と聞くと、洗練された、とか高級な、といったイメージがある。だがこいつはイタリア製のくせにどん臭い。ドイツ製の旧い水平対向とどっこいどっこい、いや、それに輪をかけたほどのどん臭さだ。路面に張り付く接地感はなく、アメリカ製並みの粗野を吐き出し続ける野蛮さは、出来の悪い子ほど愛おしく思う性分のせいで(しかも場違いなドヤ顔を浮かべてしまう)、自暴自棄的に恋に落ちるあばたのえくぼだ。

同じイタリア製イタリアンレッドのサラブレッドとおんなじブレーキを奢っているのに、名ばかりの性能しか与えられておらず、気持ちよく止まってはくれない。高速からぎゅっとリアを踏み込めば、簡単にタイヤが止まって路面にゴムをこすりつける。イタリアンレッドのあちらさんは、ブレーキは小回りの飛行を得意とする猛禽類そのもので、高速道路でカッ飛んでいてもブレーキひと握りで蝶が花にとまるように車体が止まる。それに比べてこちらさんのイタ車ときたら。停止線を越えてはるか先を行ってしまう。ブレーキ低性能コンテストがあったなら、間違いなく上位に食い込む。

ブレーキの力加減は易しくはないし、早く止めるには足回りの調教が足りない。心地のよい制動感は残らない。残せるのは、後方に尾を引くブレーキ痕だけだ。

ポテンシャルが許さないから、動力・制動・回転能力に過度の期待は寄せないでねと我が道を主張するように、ドドドと鈍足を踏みしめる排気音を連呼する。

乗っていて気は楽だ。乗っていて、疑問を呈することもあるけれど。イタリアって、なんかこう、もっと情熱的ではなかったか? 乗るたびにそんな疑問に誘われる。でも、スーパーカブのように気負いがない。ギアはカブと同じようにガシャコンと入るし、アクセルのつきもゆるやかでおっとり型、テンポが一つ遅れてやってくるから、気の急いた走りには向かない。低性能の安心機能、ゆるいバイク乗りフレンドリー仕様とでもいえようか。

多少の路面の荒れはサスペンションが一応装着されているから吸収してくれるものの、変わりゆく路面の状況をハンドルに伝えてくれるようなコミュニケーションはとってくれない。へんなところにプライドがあるもんだと呆れてしまう点である。それでも人を急かさない。

どうして君はそうも……。

いや、責めるなんてことは、このバイクに対して野暮。問いかけても都合の悪い話になるととたんに口を閉ざす老人のように口を噤み、饒舌な排気音で不満をこぼしたことに不服を訴えてくるだけだ。イタリアは情熱の国。口説くのは得意でも、責められるのは苦手なお国柄、そのせいというわけか。

かつてはレースで活躍していた俊足も、今や流れる時代の速さに着いていけず、その歩みをレース場からはずし、無理をしない歩調で歩んでいる。

ユーミンがかつて生き急ぐことはないとメッセージを送ってくれたように、君はゆるく連呼する排気音で走り急ぐことはないと語りかけてくる。音量は大きいけれど、語りかける口調は穏やかだ。そして何より、そこそこのペースで走ってくれるとことがよい。

それでいいのだ。それがいいのだ。

この世を愛すべきろくでもない世界とジョーンズは言った。そのままの言葉をこのオートバイにあてはめてみる。このイタリア製縦置きVツイン750ccの、スーパーカブライクな乗り味のモトグッチに。

10 『禅とオートバイ修理技術』の境地で

『禅とオートバイ修理技術』(ロバート・M・パーシグ著)上下巻を読んだとあいつは言った。

「で、どうだったの?」

「よかった」

「どこが?」

僕には哲学が過ぎて、半分も理解できなかった。

「不思議なことに、免許を持っていなくても『乗ってみたい』という人は意外なほど多い。感覚的にいえば、3人にひとりはそう考えているんじゃないのかな」

「そんなにいないよ」

憶測のマーケティングで話を進めても、結論には届かない。だけど、機会があれば、と乗りたい意志を示す潜在ライダーが存在していることも事実で、何人かからそんな話を聞いたことがある。

「バイクの旅をした気になれる。そんな書き方が市場に受け入れられたんじゃないのかな。おまえの言う哲学的な考察は理解するのに苦労したけど(ということは理解したってこと?)、バイクで旅すると苦労すること、バイク旅で課される仕事、メインテナンスのことね、そして得られるもの。それらについて書かれた部分はある意味、潜在ライダーを開拓したって思っているわけさ(つまり新しくバイクに乗りたいと思う読者を増やしたってこと? ライダーになるための背中を押したのではなく?)。

バイク乗りってさ、割と『乗ってみればわかる』って暴力的に魅力を押しつけて悦に入ろうとするじゃない?」

「そんなこと、ないと思うけど」

「あるって」まあ、そういうことにしておいてもいいけど。どうせこの場だけでの話だし。「暴力的っていうのは、うまいもの食って『おいしかった』で締めくくるだけの食レポとおんなじだと思うのよ」

「まあ、それはわかる」

「それを噛み砕いて、いちいち体験を共有させようとするところ。そんなところが、バイクに乗らない潜在ライダーに受けたんじゃないのかな(あれ? もともとは、バイクに無関心な読者に対してニーズを発掘したという話じゃなかったっけ?)」

オートバイは危険でも乗る、というものではない。危険だから乗る、というものでもない。あいつの話ばかりではない。話を複合して組み立てていくと、辻褄が合わなくなることなんてこと、この社会にはざらにある。もしかしたら、組み合わせて考えていいものといけないものとがあるのかもしれない。もともとジャンルの違うもの同士をひとつの土俵にあげてはいけないような気もする。魚屋で野菜を売らないのと同じように。でも、このことはあいつには言わない。話せば話がまたとんでもないほうに流れていくのが目に見えていたから。さしづめ「スーパーマーケットの立場はどうなるのよ」と、会話の流れが氾濫するのがおち。

「おまえも読んだほうがいいよ」とあいつは上から目線でアドバイスをくれた。すでに読み終えていたけれど、「わかった、読んでみるよ」と僕は答えた。知られていないことをあえて暴露することはない。僕は、バイクに詳しくない人にバイクの話をしないと決めている。それと同じように自分なりに腹をくくっている自分なりの筋をあいつに対して通した。

11 心のバランス

どうも心は、都会から消えていった景色の中に帰りたがっているらしい。

都心は確かに便利だ。コンビニもあればスーパーも選べる。財布を落とせば交番が預かってくれることもあるし、封書の切手代がわからなくても郵便局へ行けば担当者が教えてくれる。電車の時間に合わせなくても待てば来るし、手を上げればタクシーも止まる。ハンバーガーだって気分でお店を変えられる。新鮮な寿司がいつでも食べられる。ほかにもいろんなものがある。便利は、都会に勝るものはない。

だけど、ないのだ。あってほしいものが、ここにはない。

単純なことだったのに、どうして今まで気づかずにいたのだろう。開眼の遅さが、我ながら情けない。

いや、足枷を引きずっていたことで、歯を食いしばざるをえなかったせいなんだ。踏ん張れば、肩に力が入って腰を入れる。後ろ足を蹴り出す姿勢では、自ずと下を向いてしまう。踏みしめる大地の荒さ具合を確かめるのには都合はいいけど、踏み出す一歩ずつに体重乗せて、よっこらしょ、といった具合に進めば地べたばかりを睨んで歩くことになる。

ふう。

どこかで息を抜かないと。

都会にはなんでもあるけど、ないものもたくさんある。大事なひとつがオートバイで走れるところ。走って気持ちのいい場所が。

縁が縁を呼び都会のドアを開け、とっぷり浸からせてもらった便利のぬる湯。そろそろ忍耐の限界が近づいているみたい。窒息してしまうその前に、ガレージで眠っているオートバイに目を覚ましてもらわなければ。

田舎に走りにいこう。今ならまだ間に合う。活力が底を突く前に。ただの大自然でもだめなんだ。そこそこ便利なところでないと。軽装で出かけるために、人のちんまり住むような田舎まで。食事は雑貨屋のアンパンでもかまわない。便利が過ぎると不便が恋しくなる。便利な乗り物に食傷気味になった時、無性にバイクに乗りたくなる。

バランスを取りに。バランスを取りながら。

12 Coffee Break

2時間走ったら休憩を入れることにしている。いつもどおりのペースで走れば、ちょうど2時間でいいころあいとなる。

無理はしない。もう少し先まで走ったら距離を稼げる、なんて誘惑には絶対に乗らない。疲労が一気に加速してしまうし、第一楽しくない。

香水だってほどよく薄められるから心地いいってことを思い出した。気持ちの腑が落ち着くペースまで速度を薄めてバイクを停めた。すると走ることで濃縮していった時間が色が薄まるみたいに散らかっていく。浸透圧が働いて、周囲と自分の濃度が均衡をとろうと探りを入れ始める。犬が敵意を嗅ぎ分けでもするかのように用心深く、だけど落ち着くべきところへ落ち着くために。

内外の濃度が違えば違うほど、血行のように行き交う感覚の授受がよく稼働する。

しばらく休むと、養分を与えてもらった初夏の樹木のように心が満たされていく。そこに追い打ちをかける。とびっきりの香りを放つストレート・コーヒー。

心に残す思い出の輝石をまたひとつ。

13 すれ違い

バイクは時にヨーヨーのようだと思うことがある。どれだけ足を伸ばしても、糸が目いっぱい伸びきれば、じき自分の巣に戻ってくる。留鳥が上昇気流には乗っても偏西風には乗らないのと似て、限られた枠の中で完結していく。枠といっても可視的なものではなく、線引きは心の揺れが教えてくれる、そうした類の精神的な境界線の内側で。

糸の切れた凧のようにどこまででも走っていけそうなクルマとはどこか違う。クルマは渡り鳥になれるが、バイクは止まり木を求めて先へ先へと進まないし、彷徨わない。バイクにとって道は彷徨うためにあるのではない。道は走るためにある。走ることが目的だから、彷徨っているのではない。道に踊り出れば、それはすなわちいきなり目的が達成されることになる。バイクはその完結性を連続させて悦に浸る道楽。読み終えれば閉じる書籍のように、目的は旅をひと花咲せるごとに終わっていく。

君はひと咲きしたのちに、僕の元に戻ってこなければならない。

「そんなだったから、私は籠を飛び出してきたの」と女は言った。旦那がどれだけレクサスのアクセルを踏み込み、女の襟首を捕まえようと必死の形相で手を伸ばしても、高級車とて日本国内で売られるクルマはリミッターの制約で時速180キロを超えるととたんに加速を止めてしまう。

「典型的な昔のエンジン、空・油冷ではあるけれど、伝統的な水平対向エンジンはたった80馬力しかない。それでもこのバイクはリミッターとは無縁の外車よ。時速180キロを超えればレスサスをぶっちぎるなんて容易いこと。時速200キロを越えるあたりから、みるみるレクサスをバックミラーの後方に置いていける」

テーブルに無造作に放られたiPhoneは電源が切られていた。電源を入れるととたんに騒ぎ出す旦那からのメールやLINEや留守電にはもううんざり、放られたiPhoneはそんな女を代弁しているようだった。

「時速200キロを超えた世界って知ってる?」噛み合わない視線にかまうことなく、女が観客のいない空に向かって訊いた。ほかの誰かが近くにいたら、誰に問われたのかわからない。それほど人から距離を置いた投げかけ方だった。

「いいえ、わかりません」敬語で応えていた。しかも、予習できていなかったところを問われた生徒みたいに、精神が気まずさと羞恥によって直立してしまった。

「教えてあげようか」まさかその発言に深い意味はないのだろうが、つい不埒になって、映画『個人授業』の高校生ボビーにされてしまった気分になった。映画では大人の女性に手ほどきを受ける。どんな手練手管で迫ってくるのか、心臓も違うところもドクンと脈打つ。女からは色香がいたるところから滲み出てきて、誘惑の触手が見る間に広がっていく。

だけど女はいともあっさりと幻夢を振り払う。「しがみつくの」

「しがみつく?」誘惑する女なのに、まるで従順な奴隷のようにすがるということ?

「そう。しがみついていないと生きていけない世界」

女は、過去の自分を振り返っている。しがみついていないと生きていられなかった過去の瞬間を。それは、握っているハンドルからひと時でも手を離すと、直後に体が後ろに吹っ飛ばされる世界。「あ〜れ〜ってなもんよ(表現はいちいちいやらしかった)。生身の体が路面を転がり、止まるころにはズタボロになっている。いろんなところを剥かれて(またしても刺激的なお言葉で)。そんな世界。しがみついていたって、生きて止まれる保証はない。石ころひとつで前輪が弾かれて、バランスを崩す。そうなったら車体を持ち直すなんで無理。無事に生還できたら奇跡でしかないわね。それでも無事にこの現世に戻れたら、終えたあとの充実感はそっくりそのまままるごと全部を味わえる(女は明らかに挑発している? そうとしか思えなかった)」

女はそこまで話すと、冷めかけたコーヒーに口をつけた。ずっと冷めるのを待っていたんだろうか。口をつけて初めてカップに口紅がついた。

冷めるまで待っているよ。熱は放っておけばじき下がる。悪い病気に侵されているのじゃなければね。

冷めていく過程って魅力的だと思わない? 切ったエンジンが膨張を解いて元の静止した姿に戻っていくところかんか、とってもセクシーだと思う。止めたエンジンが小さな金属の吐息を吐き出すように、君もクールダウンしてくればいい。君が僕に冷めなければ、世の中のほかのすべてが冷めきってもかまわない。

「お互い、バイクが好きだっていうのにね。囚われているところがまるで違うのよ」

口をつけたのに、女はコーヒーをすすろうとはしなかった。持ち上げたカップをそのままソーサーに戻し「そろそろ帰らなくちゃ」と言って手をあげた。ウエイターが席まで来ると料金を支払い、女は「冷めたことだし、帰るとするか」と、誰に向けてかわからない言葉を宙に放った。

バイクはBMWのR nineT。高輪ナンバーだ。ここからだと優に1000キロは離れている。女は一気にここまで走り、元きた道をそのままなぞり直すように帰ろうとしてる。

「そんなだったから」と女は言っていた。お気に召さない何事かが起こってしまったからバイクをぶっ飛ばしてきたというわけか。おそらく時速200キロを振り切る勢いで、超えてはいけない壁を抜けて。

すり抜けた壁のこちら側で、女は心をコーヒーに映していた。あくまでもメタファーとして目視し、客観的にそいつが冷めるまで待っていたのだ。

唇で熱が取れたことが確認できれば、それが合図となった。「私も冷めた」そう自身に言い聞かせたのだろうと思った。

彼女のモヤモヤはおそらくうまいこと消化できたに違いない。だけど女が去った今、今度は僕がモヤモヤし始めた。

14 雨の日も想う

大人のキャンパーは、焚き木で夜空を見上げたあと、リゾートホテルのふかふかベッドで眠りたい。寝袋や簡易ベッドでは、家に忘れ物をしてきたみたいで気持ちが削がれてしかたない。これまで野趣あふれる寝泊まりも経験してきたさ。サバイバル気分を自然の懐にぶちこんで、フクロウの『夜更かしの歌』を聴きながら眠りにつくなんざ、都会暮らしのタフもどきにとっちゃ、小心者最大の冒険だったさ。

だけど、いちど味をしめてしまったら、快適の足場はレベルアップする。モスバーガーを食べたことがあるのなら、スーパーのハンバーガーでは満足できなくなるのと同じように、欲求は上へ上へと伸びていく。

キャンプ同様、大人のライダーは走りの愉楽を、顔も天気も晴天のうちに締めくくりたい。だから雨が降る日にバイクは乗らない。最初から雨が降っている日には、絶対にバイクを車庫から出さない。降水確率が30パーセントは微妙だ。それ以上なら無理をしない。冒険してずぶ濡れになってしまったら、残りの人生を棒に振るくらいの後悔に苛まれる。

グランピングの快適さには心を惹かれるものがあるけれど、完成された空調を武器に、一面ガラス張りの窓いっぱいに広がる大自然のパノラマを手中に収めたホテルの近代的設備と得られる優越感には敵うまい。快適が上質であることが大事なのだ。そんなこともあって雨の日にはバイクに乗らない。バイクの旅で濡れると、せっかくの上機嫌が不機嫌にとって変わられる。防水服を着込んでまで乗ろうだなんて思わない。雨具は装備を増やすだけだし、濡れたら後始末にも手間がかかる。雨具があってもバイクは濡れる。濡れると泥を拾う。汚れると洗ってやらなければならないし、綺麗に洗ってやったとしても完璧に乾かさなくてはならない。めんどうだし、時間がかかる。水アカが残るリスクも生じる。めんどくささに輪がかかり、憂鬱な眩暈がこだまする。

雨の日に乗らなければ、抱え込まなくてもいい苦労を背負い込まずに済む。あえて煩わしいことに首を突っ込まないのが大人のなせる知恵なのだ。

少しくたびれてきたライダーにとって、ゆとりの快適アウトドアは譲れない。快適を否定する要素がひとつでも芽生えたら、その時点で潔く延期する。

渡る世間には、鬼のような雨嵐が吹き荒れている。まるで社会は試練の土砂降りでできているんだよと教えてくれているみたいに。経済活動の渦中にいては、泣いても笑っても結論を出して前に進まねば許されない。修験者のように痛みと苦しみを抱え込み、見返りを少しでも多くもらおうと歯を食いしばる。でも、経済活動からはずれた趣味領域にそんな苦労を持ち込みたくはないんだ。寝袋は寝返りを打てば痛いし、テントは予算をケチってしまったせいで狭苦しい。だから泊まりはホテルで決まり。

雨が続くシーズンは、バイクはお休み。それでも予報が大きく期待を裏切り、じめつく雨の予定が燦々太陽にとって変わることがある。梅雨の気まぐれは女心なのだ。空梅雨ってこともあるけれど、梅雨時の予報は当てにならない。ある時とつぜんに態度を翻し、嫣然とそそのかしてくることがあるからね。スリットからのぞく美脚のような晴れ間が空に広がり始めたら。

室内着をライディングスーツに纏い変え、鬼の居ぬ間に命の洗濯、雷様の小休止タイムにこそっとお出かけ。

「今日の今日で申し訳ありませんが、今晩ひと部屋空いてます?」

泊まるのは、当然、スリットが似合う美女と連れ立って行くリゾートホテル。

あ、大丈夫。バイクにドレスの女は乗せない。ドレスは持参、ホテルで着替えてもらうから。

あ、美女の予定はどうなっているだろう。ちゃんと確かめておかなくちゃ。

その前に、連れてく美女を見つけておかなくちゃ。

しとしと雨はガラス越し。旅への想いもガラス越し。越えられない壁に阻まれて、思いだけが道の先を走ってる。

15 幻のアートギャラリー

そのアートギャラリーは一風変わっている。オートバイにまつわるものならなんでも取り扱う。バイクの絵画もあれば、シリンダーを取り外したナンバープレート付きのピカピカな不動車まで堂々と売られている。書類完備とあるが、ナンバーを取得しても動かないバイクに、どれだけの価値があるというのだろう。あるいは、足りない部品はバイクをいじれるフリークの最後の詰めのお楽しみとして取ってあるというのだろうか。

マニアの嗜好は理解に苦しむものが多い。

思い出コーナーには、ライダーたちの魂の複製が並んでいた。

どれどれ、これは?

ひとつ手に取ると、水晶の中にヤマハのバイクの鍵が閉じ込められていた。鑑定書には『本物を手に入れたければ、携帯電話にご連絡を』と書いてあった。果たして記述されている文言が鑑定の範疇のものなのか疑問を払拭し得なかったが、どうやら稼働するバイクも手に入れられるということを言いたいらしい。手続きは煩雑になるものの、労を惜しまなければバイクに関するあらゆるものが手に入るということなのだろう。

思い出というものは不思議なもので、思い出が詰まった品は手放しても、思い出のほうはずっと持ち主だった人に残り続け、細い糸で思い出の品とつながっている。およそ新品というものから距離を置いた品々がそろえられたこのギャラリーは、手放してしまったライダーの念が断ち切られずに残っている別れを告げられた品物がたどり着いた終着地のようなものだった。見る角度を違えれば、ここはバイク乗りの即売機能つき思い出博物館のようでもある。

何らかの理由で手放された思い出の品々は、ここを基点に新たなオーナーの手に渡って、土台に堆積させるように新たな思い出を重ねはじめることになる。このギャラリーは、アイテムに刻まれた歴史を受け継ぐ者に委ねながら新たな歴史を重ね塗りするように積み上げていくための、後世につなぐハブの機能を担っている。だからおおかたのアイテムやバイクには鑑定書がついているし、バイクの出自や経歴、込められた思いが綴られた記録が添えられている。

来訪者には、他人の思い出なんかに興味はないとおっしゃる御仁もいる。そうした余計なしがらみにとらわれたくない向きには、お祓いサービスで抱え込んだ歴史を払い落とすことができるようになっていた。ただし、かなりお高い。人の思い出を消し去るということは、それなりの覚悟を支払うお金で証明してみせなさい、ということだ。

なお、お荷物の除去には予約が必要で、神主様の都合と折り合いがつかない場合は後日調整させていただきますとあった。これは、心変わりするかもしれない新しくオーナーになる者への猶予みたいなものである。オーナーの心変わりは、ギャラリーにとって歓迎すべき改心であった

いったんお祓いが執り行われると、経歴は二度と元に戻すことはできない。ギャラリーのキュレーターは「可能な限り残しておいたほうがいいですよ」とアドヴァイスすることになっている。出自の消えたオートバイは、価値が半減するどころではなく暴落することがあるからだ。変動具合は車種やアイテムにもよるし、お祓いをした経緯に左右されることもある。

なお、お祓いにより出自や経歴もろもろが消し去られても、お祓いされた記録は残る。

「整備工場に入っているバイク、あれは売り物なの?」とキュレーターとは別のギャラリースタッフ訊いてみた。

「ああ、あれですか。整備車両です。ここでは修理の腕を見込まれて壊れたバイクをお預かりすることがあるんです。限られた方からの依頼に限定されておりますが」

「では売り物ではないということですね。わかったわ、ありがとう」そう言って視線をはずすと、そのギャラリースタッフが慌てて「ちょっとお待ちください」と言う。「そういえばオーナー様がそろそろ売り時かなということをおっしゃったことがございまして。今、ご本人が来られていますから、訊いてまいります。しばらくここでお待ちいただいてよろしいでしょうか」

もちろん。

10分も経たないうちにオフィスに消えたスタッフが戻ってきた。

「お譲りするのはやぶさかではありませんが、直接お話をしたい、それから決めさせていただきたいと、オーナー様がおっしゃっています。お会いになりますか?」

目に留まったバイクを軽い気持ちで尋ねただけなのに、いきなり話が重みを持った。欲しいものが心を占めはじめた時、念願レベルまで感情を高め覚悟を決めて購入することがある。邁進型物欲煽動工程を経て得る物欲充足だ。対して、欲求はそれほど高まってはいないのに、出会いは運命的なものとして受け入れ、手に入れてしまうことがある。神のお告げ型衝動購入である。

もしかしたら、買うことになるかもしれない、と私は直感した。ならば、オーナーと会わないわけにはいかない。

「会わせていただけるかしら」私はスタッフに伝えた。

オーナーは小学生の高学年にしか見えない幼い少年だった。

「君がオーナー?」

「いけませんか?」

「そんなことはないけど」

「ないけど、何か? 続きがありそうですが、伺ったほうがよろしいのでしょうか。話を伺うにしても、伺う前にこちらから申し上げておきたいことがひとつ。僕はまだ免許を取れる年齢に達してはいません。こうした状況だと戸惑われるのも当然かと思います。それに不都合がありそうな顔が今、いちだんと不都合的に見受けられたのですが、話を進めても? 失礼を申しているのなら謝ります。でも、売る意志はないわけではありません。あれは父の形見なのです」

少年が口にした情報量はあまりに多く、咀嚼して腑に落とすのには時間が圧倒的に足りなかった。行間に込められた意味も可視化しなければならず、瞬時に把握できるものではない。

「ちょっと待って。お父様の大事な形見をあなたは手放そうとしている、そういうこと?」いちばん大事なところだけを抜き出して尋ねた。「わざわざ修理に出すほど手をかけているのに?」次に重要だと思われることを段階的に尋ねた。

「不具合のないほうが高く売れますから」

少年はあっさりと答えた。まるで出されたフルコースを瞬く間に平らげ「ああ美味しかった」と澄ました顔で言うみたいな平然さで。

バイクは特段欲しい車種ではなかった。手元にあってもいいし、なくてもいい。そのバイクを手に入れるとしたら、所有欲とは別の購入理由が必要だった。だけど、なかなか決定打が思い浮かばない。

「一期一会です。今、決めて頂かなければ、一生あなたに売る機会は巡ってこないでしょう」

脅されているのかと思うほどの迫力で迫られた。背中に冷たいものが流れた。私は今、小学生に気押されている。まるで腕利きの営業マンの常套的な売り込みに、丸め込まれようとしているみたいだ。

押し切られるのではいけない。そして、押し切られたのではない。

「いただくわ」

なぜ購入しようと決めたのか。それは少年にどこか懇願みたいなものを感じたから。引き受けなければひとつの命が終わってしまう。そんな気がしてならなかったから。それが私が購入をしようと決めた理由。

決めたはいいものの、いくらの値段がつけられるのか、わからなかった。とんでもない値だったら、諦めざるをえない。そんな考えが頭をよぎる。

ここは、魂を引き継げる者が集う場所。ここで引き受けられたら、それも何かのご縁。引き継げなかったらそれもまたご縁だったと諦めるより仕方ない。だけど少年が言ったように、ここでチャンスを逃したら、二度とそのバイクに巡り会えなくなるばかりか、このギャラリーの敷居さえまたげないだろう、ギャラリーの入り口も見つけられなくなる、そんな予感が、極めて確信に近いところで私を脅かしていた。

「教えて。君のお父さんがどのようにあのオートバイに乗っていたのか。そしてお父さんが君にどんなことを話してくれたのか。君がなぜあのバイクを引き継ぐことになったのか。そして君が売ろうと決心した覚悟というものを」

そこまでひと息に話すと、少年は呆気にとられた顔で私を見つめていた。

「初めてだ」と少年は感嘆の声をあげた。「僕はそんなに人生を長く生きてはいないし経験もまだそんなに多たくさん積んでいるわけではありませんが、短い人生なりにその中で理解してくれる人がこんなにも早く現れるとは思ってもいませんでした。

父は、同じことを、僕の体に染み込ませるようにして繰り返し言い聞かせてくれたのです。いずれこのバイクを引き受け繋いでくれる人が名乗りをあげる。必ず現れる。その人には売り渡すなんてことをしてはいけないよ。引き継いでもらうんだ。こんなことを言っても、今はまだお父さんの言っていることが理解できないかもしれない。理解できなくて当然だ。自分で経験してみて、通ってきた道を振り返ることができるようになった時に初めて気づくことだからね。引き継いでくれる人が現れたら、譲ったあともずっとその人を追ってみてごらん。お父さんの言ったことがいずれわかる。

お父さんはそう言っていました」

少年はそこまで言うと、バイクに目を移した。眩しそうでもあり、悲しそうでもあり、輝かしくもあった。それから瞳を私に戻すと、右の手のひらを広げてみせた。

「見える?」

少年の小さな手のひらしか見えなかった。

「君の小さな手が見える」

「それだけ?」

じっと見つめていたら、影が現れ、金属の光沢が空中から舞い降りてきたみたいに集まってきて、形あるもが浮かび上がってきた。オートバイの鍵だ。

「見えた」

「よかった。安心しました。間違ってはいなかった」そう言うと少年は手の鍵を私に差し出した。

「ありがとうと言うべきかしら?」

「お礼はいりません。感謝というものがあるのなら、それは受け継いでもらったことのほうにこそ」

私はこけらが落ちるみたいに強く、自然に、新鮮に、こくりと頷いた。輝かしい瞬間が訪れたのだと思った。

私はこの時、バイクを、積み上げられてきたものを正式に引き継いだ。

「もし」と少年が言った。「引き継いでもらったバイクが再び誰かの手に渡るようなことが起こったら、真っ先に僕を探してもらえませんか。その時までには僕も免許を取って、バイクに乗れるようになっているはずです。お渡しする条件はそれだけです」

鍵を受け取ったばかりの状況で、バイクを手放す未来のことなんて少しも考えられなかった。だけど私はそこで肝に銘じておかなければならないことを少年に課されたのだ。きっとそれは、引き継ぐ者の最後の試練に違いなかった。

「必ず」と私は返した。

「約束だよ」

そう言って少年は鍵を握った手を返し、私の手のひらにバイクの鍵を落とした。

私が鍵を握りしめると、少年は小さな両の手のひらで、私の鍵を握った拳を包み込んだ。

16 泊まりにきたよ

大学を卒業してからずっと会っていなかった友がいる。お互い忙しかったもんね。金融商品扱ってると、お上に内緒でブラック残業、ちと堪えるけれど、キャリアアップの通り道。

「そっちはどう?」

欠かさぬLINEのやり取りで、向こうは向こうで3年間の長期休暇みたいな自粛が収束し、超多忙なれど嬉しい悲鳴にてんてこ舞いの毎日だということは知っていた。

いいことだ。旅館の若女将業も板についてきた頃だろうし、そろそろ行くか。

銀山温泉は、東京からだと夢の先ほど遠くにあった。これまでトレーニングがてら積み重ねてきた週末の日帰りツーリングどころの話じゃなく、片道400キロ超。日帰りツーリングの倍近くを1日で走り切らなければならない。しかも苦手な高速道路がやたらと長い。体力は保つのか。ライディングの時間も相当長くなるし、私の技量で走りきれるのか?

不安は尽きないけれども、これまでだってやれるか挫けるかの大勝負、どうにか切り抜けてきたんだもの、折れてしまうわけにはいかない大博打、やってやれないことはない。たぶん。

ところが。出発したはいいものの、高速道路が想像以上に長いこと、辛いこと。風圧に耐え、最初の休憩、都心からまだ50キロしか走っていなかった。その後も30分走ってはへこたれて、ちょくちょくPAとかSAでひと休み。どんどん予定の時間に先行されて、早朝立ったのにまだ高速道路上で四苦八苦していた。

いったい何時に着くのだろう。グーグルマップで調べたら5時間の行程とあったけど、それは走り続けた場合の所要時間。駄々っ子の試験勉強じゃあるまいし、こうも頻繁に休憩を入れてたら優に倍の時間がかかってしまう。ということは? このままでは夕食時間に間に合わない。きゃっ。

人生は耐久レースというけれど、バイクの長旅はその縮図。なんだかバイクに真の忍耐とはなんたるかを教えられているような試練が続く。休息を入れては気合いを充填し、エンジンをかけ、またひと走りしてへこたれて。休んではもひとつひとっ走り、のち心がへこむ、へこたれる、その繰り返し。いつになったらゴールは見えてくる?

尺をとって進む虫のように伸びては休む忍耐の道行き、お昼を過ぎてやっとのことで福島ジャンクションの分かれ道までたどり着く。陽は高く、気温もピークに達していた。高速道路走行はすでに満腹感があったのに、12時過ぎればお腹の虫が騒ぎ出す。

仕事で来たんじゃないんだもの。もっと楽しまなければ。

行程も半分ほどはこなしている。風速と高速走行の怖さに耐えてるとちっとも楽しくないから、もうちょっと走ったらいったん高速道路を降り、下道を走ることにしようっと。

休み休みの高速道路、1時間あたりの走行距離はたったの50キロ。この平均速度じゃ、日帰りツーリングの下道走行(田舎サイド)で稼げる距離とそう変わらない。高速道路を降りても到着時間に大差はないという判断が私の焦燥感を消火した。

となれば、東北自動車道を仙台まで走って降りるか、東北中央自動車道に入り米沢郊外を走り抜けるか。伊達正宗公のお膝元・仙台を経由すれば牛タンが、上杉家ゆかりの米沢を経由すれば米沢牛が待っている。武将フリークの私は、迷った挙句、政宗様に軍配を上げ、仙台でランチをとることに。

むふ。

1人前をぺろり。追加のお肉もまたぺろり。

お腹いっぱい、大満足。

青葉山公園の騎馬像に交通安全の願をかけ、私は再び鉄馬上の人となった。もちろん気分は政宗様。

仙台から国道48号線を西へ。途中までのどかなローカルの仙山線に沿って続く道は、急ぐでもなく(そろそろ急がなければならない現実に睨まれ始めたにせよ)私の性に合ったゆとり道。山形まで続く道はに渓谷あり、鉄橋あり、景観に恵まれたうえに適度なカーブが連なるバイクフレンドリィーな快適道。走行した距離から逆算して残り○キロと数えながら走る高速の忍耐道と違って、道と景色が織りなす目から鱗で心が弾ける悦楽道。

山形がいよいよ迫ってきた。ということは山寺界隈まで走ってきたことになる。心なしか蝉の声が大きさを増したように思えた。暑さに、額から汗がまたひと雫、滴り落ちる。岩に染み入る蝉の声が流れた汗に呼応した。

盆地の日差しはとにかく強い。暑さも尋常ではない。ずっと小さな排気量のバイクだったら、エンジンから上がってくる熱もこれほどトライアスロン的ではなかったのだろうけど、小排気量車で長距離を走ると、か弱い私のか細い息はすぐ上がる。無理がある。大きなバイクでも走りだせば熱は後ろに流れるし、アクセルのひと捻りでグインと飛び出すトルクの太さは、自分満足に欠かせなかった。

バイクの排気量は1000cc。サーキットの勝負に目を釣り上げて走る戦闘的なかっ飛びバイクではなく、時代に置いていかれ縁側で日向ぼっこをするようなノスタルジックスタイル。その昔っぽいデザインがお気に入り。今はDUCATIの新車ラインアップから外れちゃったようだけど、気に入っているから乗れる限り乗り続けていきたいバイク。中古オートバイ高騰のおり、いつプレミアムがついて下取り価格が跳ね上がらないとも限らないしね。

さあて、下道走っても、余すところ30分のところまでこぎつけた。まもなくだよ。本当に久しぶりだよね。待っててね。もう少しで着くよ。夕食にもどうにか間に合いそうだし、再会を楽しみにしているよ。

尾花沢をかすめ、進路を北東に向けた。いよいよ大詰め。両側2車線が1車線になり、バイクじゃなかったら対向車に減速を強いられる狭い道に入った。山間に下る左カーブをおっかなびっくりゆらりと抜ける。その先に最終目的地が見えてくるはずだった。

あった。今日のお宿は……あそこだ!

銀山川を挟むように数々の旅館が川岸左右にずらりと並ぶ銀山温泉。銀山は、温泉の人気ランキングで上位の選から漏れたことのない実力派。

「やっと着いたあ。お待たせ。泊まりにきたよ」

「まずは自慢の露天風呂へどうぞ」

もちろん! 積もる話はとっぷり浸かってしっとりしたそのあとにたっぷりと。

17 サーキットの狼に

エリック・ビューエル氏は、ハーレーの鈍臭さに、魅力は感じていたものの苛立ちも同時に抱えていたハーレダヴィッドソン社のエンジニアだった。

アメリカのバイクといえば大陸を横断するのに充分な排気量と大柄な車体、そこにどっかりを腰を落として乗る快適な乗車姿勢を供していたけれど、サーキットを走れば輝かしさはブービー賞以外に見当たらなかったし、モトクロスコースでは穴ボコにはまった亀みたいにいいところを見せられなかった。

二兎は追えないにしても、せめてサーキットで健闘してみたい、ハーレーのエンジンを手がけながら彼は、常々そんなことを考えていた。

漫画『サーキットの狼』は、池沢さとし(現 池沢早人)氏が主人公に英国製小型軽量のスポーツカー、ロータスヨーロッパを駆らせ、スーパーカーブームを巻き起こし、少年漫画誌の読者はみな「いずれきっと」と、いわゆるカッコイイ車を所有する姿を空想世界に作り上げてくれたけれども、ビューエル氏は夢の世界に現実の手を突っ込み、思い描いたサーキットで戦えるアメリカンをがしと掴んでリアルの世界に闘うバイクを引っ張り出してしまった。そしてそのファイティング・アメリカンを武器に、名だたる欧州製、日本製のスーパースポーツバイクがひしめき合うサーキットに殴り込みをかけた。

残念ながら、トップは取れなかった。だけど「乗って充実感のあるスーパースポーツ」を完成させた。

排気量が大きく車体が重くなれば、連続するタイトなコーナーでは切り返しが遅く不利になる。軽量にすれば排気量を小さくするしかなく、加速で大排気量車に敵わなくなる。排気量が小さくても多気筒エンジンで高回転を稼げるようにすれば出力は上がるけれども高回転を維持していないとパワーを引き出せず、速度を落とさなくてはならないカーブで回転を落としてしまうと猫の手ほども力を発揮しなくなる。単気筒、2気筒エンジンなら多気筒エンジンより軽く作れるし、初期加速で優れているが、高回転域は苦手でエンジンを回した時に多気筒エンジンに勝てない。

このように「あっちを立てればこっちが立たない」二者択一の選別を経て、と言うより手元にハーレーのエンジンしかなかったものだから仕方なく、選択の余地なくハーレーのV型2気筒エンジンを使って、「あっちを立てながら(できるだけ)こっちを立てた」エンジン特性のオートバイを作り上げた。

アメリカンスポーツ BUELL。ハーレーさながらのぶるんぶるんと震える1200ccのエンジンを、軽二輪という250ccと同程度の大きさしかないフレームに収めた。車体はちんまりまとまり、中型免許最大級のバイクが横に並べば小馬鹿にされそうなほど小さかった。だが、エンジンは1リッターを超えるバイクなのだ。ひとたびアクセルを開けると、轟音とともに車体を豪快に発射する。発車ではない。発射だ。そう、地面を蹴りだすと同時に、夢を乗せて宇宙にライダーを連れていく。

制作したビューエル氏、自分でもサーキットで製作したバイクに乗ってみた。感想は「楽しい」だったという。バイクを倒し込まなければならないコーナー手間でスピードを落としても、ずぶといトルクのおかげで傾けた車体を起こしたその瞬間にどどどっと加速していく。そして何より軽い車体に、アメリアのバイクらしからぬしなやかでスポーツライクな足まわり。ギアひとつ入れるのでも、ハーレーはガッチャンとぶち込まなければならないのに(このあたりは世界最大のスーパーカブを彷彿とさせる)、コンマ何秒を競うバイクだったから、小さな動きですっとギアが入るように調教されていた。

ビューエル氏は会社を独立させたが、しばらくはハーレーダヴィッドソンの販売店で彼の手がけたアメリカンスポーツが売られていた。

ところが、経営のスリム化の波に飲まれ、市販のバイクはこの世から消えてしまうことになる。それでもヨーロッパでレース活動を中心にその火を消すことはなかった。

ところがここにきて。

エリック・ビューエル氏の熱意が一般公道を再び走ろうとしている。完全にハーレーから切り離されたBUELLの市販用新型が発売を前提として発表されたのだ。

バイク世界の復活劇は、このところ相次いでいる。イギリスのトライアンフ、イタリアのMVアグスタとイタルジェット、アメリカのインディアン。それらはかつて世界のバイク乗りを魅了し、いちどは消えていった強者どもだ。

一度消えた炎を再燃させるという意味において、バイク世界に帰ってくるリターンライダーも同じフィールドにいる。

「乗車感覚、取り戻せるかな?」

心配にはおよばない。だいじょうぶ。いったんバイクから離れてしまっても、魂は燻りながらも消えてしまったわけじゃない。バイク熱は再び燃え上がる。感覚を取り戻すのに時間はかからない。

だけどいきなり派手に魂を燃やしてはいけない。最初はそっと。それから徐々に。乗りたくなるようなバイクも昨今のバイクブーム再燃を受けて、その裾野を広げている。

急がなくたってかまわない。バイクがかっ飛ばすツールから人生を味わうツールに変わってから、急かされることはなくなっている。第一、マイペースで走ったほうがバイクは気持ちいい。エリック・ビューエル氏が「楽しい」と感じたように、ライダーひとりひとりが自分なりに楽しむ時代に突入した。

18 翼

「怖いと思っても、あとには引けないことってあるでしょう? 覚悟を決めなさい。バイクにはこうやっていろいろと教えてもらってる」と言って彼女は、上から見下ろすと絶壁にしか思えない窪地に向かって突っ込んでいった。

「躊躇ったら100パーセント転倒しちゃう」それから彼女は「タイヤの接地を保持しながらすとんと地上に降りる感じ」と要領をかいつまんで教えてくれた。

すとんと降りる感じだって? アドバイスは的確なのだろうと思う。だからイメージはできる。だけど彼女の言葉を深く探ると、妙な感じがする。すとんと行くことは落ちることだし、降りるのなら舞うように降りなければならないんじゃないの? 相容れない言葉を組み合わせることで、彼女はじょうずに理解の背中を押す。

いつだってそうだ。彼女は人に話す時、文法を無視してギミックで相手をケムに巻く。脇の甘いところから攻め入り、信玄を彷彿とさせる風の如き速さで内側に切り込んでひと思いに殺す刺客のように、理解に戸惑う躊躇いを仕留める。その手腕は柔軟だけど剛腕で、語り口は優しいけれども、やり方はねじ伏せるのに近い。羊の皮ならぬ子猫の着ぐるみをまとった詭弁家なのだ。それでも、感情の真意を伝えにくい杓子定規な言葉をあえて崩す彼女流のレトリックは、「なんとなくわかった」ような気にさせる術に長けていた。

そのようにして彼女は実行するのに難易度の高い課題をいとも簡単なことのように口にし、実際にいとも簡単にお手本を示してみせた。

だけど僕は彼女のように蝶のように舞って蜂が狙った1点を狂いもなく刺すみたいに着地することはできない。蝶のように舞ったつもりでもバタバタあがいてしまうし、蜂のように刺したと思っても、現実は刺繍針が自分の指を刺していて焦点がずれている。うまくいく姿をシミュレーションできても結果がついてこない。いつだってそうだ。だから僕はいつしか自分に期待することをしなくなっていた。

ダメなものはダメ、できないことはできない、だからやらないと強く念じても、地獄直結みたいな斜面は視界から消えてはくれなかった。

途中、怖くなってブレーキをかければ車体は斜面で前のめりに回転し、ダイナミックな転倒劇をお披露目することになる。急斜面では前方に90度ほどまわれば体はバイクから放り出され、地面に向けて真っ逆さまに落ちていくものなのだ。

かといって恐怖に負けて坂道から逸れようとすると……。つまり坂の途中でハンドルを切ってしまうと、落下速度に抗えない車体は横倒しになって、やはり頭から地面にダイブする。いずれにしても結果は同じ。やれば、必ず後悔への道が拓ける。

怪我をしたくなかったら、エイヤッの気合いひとつで一気に駆け降りるの。わかった?

怪我をしたくないから、やらないって選択肢はないの?

なし!

こちらからの提言は却下され、初志貫徹の彼女のアドバイスにイエス、こくんと頷いたけれども、それは彼女が有無を言わせなかったから。感情は罠に足を取られた狐のごとく、拘束から逃れたい一心でもがき苦しんでいた。

バンジージャンプにしたって一度たりとも挑戦したいと思ったことがない僕にとって、命綱のない落下は自殺行為そのものでしかなかった。車重100キロを超す鉄の塊ごと、窪地に落っこちていくなんて誰が考えたって正気の沙汰じゃない。今になって僕は彼女の誘いに鼻の下を伸ばし、ついモトクロスの試走会に「行くよ」と答えてしまったことを後悔した。

斜面の上から下をおっかなびっくりのぞきこむと、スキーの上級者コースにいきなり連れて行かれた幾シーズンか前の冬を思い出した。あの時、斜面の下をのぞいた僕は、そのまま引き返して上級者コースまで上がってきたリフトまで引き返そうと決心した。だけど振り返ってリフトの降車位置を確かめて愕然とした。50メートルほどしか離れてはいなかったけれども、その行程がすべてかなりの上り勾配だったのだ。

下るも地獄、カニ歩きで上るのもまた地獄だった。だから仕方なしに少しでも楽(?)なほうを選ぶことにした。

上級者コース、そこを斜滑降で斜めに滑ってはコースの端っこで谷川の足を上げてUターンし……しようとしてうまくいかずに転び、立ち上がってはUターンを再び試み、うまくいったら斜滑降で、を繰り返し、やっとの思いで下りきったのだった。

バイクなら「やーめた」の決断で踵を返して戻ることができる。たとえ引き返す道が上り坂でも、エンジンが気の抜けた気持ちの背中を押してくれる。はずだったのに。

窪地まで降りて1周してきた彼女がすぐ後ろに戻ってきていた。顔はにこやかだが、通りゃんせの仁王立ち。それだけじゃない。細めた目で顎を突き出し、薄ら笑いを浮かべている。眼力は「いくじなし」と語っている。

ひえ〜。前門の虎、後ろには狼が手ぐすね引いて待っていた。

Uターンなんてできる状況ではない。

虎でもなく狼でもなく、猫くらいなら強行突破もできただろうが、そうはいかない。彼女がライオンでなくてよかったと思わざるを得ない。だって、虎も狼も、門の向こうで待っていてくれるものでしょう? ライオンだったら容赦なく迫ってきて我が子を谷に突き落とす。逃げ道はない。と目を閉じた刹那。

「行きな。男だろ」

ケツを蹴られて哀れな子ライオンは谷底に向かってジタバタと落っこちていったのだった。

「いい思い出だったよ」と僕は言った。今では山越えのジャンプもこなせるようになっている。撮ってもらった映像を見て反省会で偉そうなことを言えるようにもなった。

だけど不思議なことがある。ジャンプで飛んでいるのに、宙を舞う感覚がまるでない。バイクに乗車した感覚のまま、車輪だけが地を離れて舞い上がっている感じなのだ。

飛べば視点が上がるから景色は変わる。地べたを走っている景色とは明らかに違う世界が現れて、上空の者となる。だけど、一般的に言う飛んでいる感じがしない。着地時の衝撃が、空中戦の終わりを告げ、浮遊が現実だったことを教えてくれるだけで、地を蹴り浮き上がる感覚も滞空感覚もない。

空を飛ぶとは、もっとふわっと舞う感覚があるものとずっと思っていた。

「当たり前じゃん」と彼女がチャチャを入れてきた。バイクは地面を蹴って前へ前へと走れても、浮力は生み出さない。鳥の羽みたいに車体の左右に主翼をつければ飛べるかもしれないけど、バイクは地道に我が意志で大地を走る乗り物だからね。バイクは、空中をも地に足つけて、あ、タイヤをか、走って駆け抜けるものなの。私にだって飛んでる感覚はないわ。着地して、それまで滞空時間があったことに気づくというのも同じ。でもね、その感覚が大切なの。

もちろん上級者になれば話は別よ。高く舞い上げれば、頂点に達してからは落下になる。そこまで高く飛べるようになったら、別の次元の感覚が味わえるはずだわ。話はできるけど、私もまだ体で感じてはいない領域。

最初、ジャンプで飛べる距離はたかだ数10センチ、数センチかもしれない。それしか飛べないわけよ。怖いから。でも、走る感覚がレベルを上げていくと、高く遠くへ走っていけるようになる。それは、自分のキャパシティを広げていくことでもあるの。

君も少しはうまくなった。だけど、その進歩にはまだまだ先があるのよ。そのことを忘れないで。

彼女の駆ける道は僕の走るコースよりもずっと遠く高いところにある。

19 前進

箱入り娘だった。

親の言うことを素直に聞いて、反抗期らしい反抗期もなく、大学を出て希望していた会社に入社した。損保の企画営業だった。

データをかき集め、どんなところに世の人々は不安を感じているかを調べ、他社の類似商品と比較し、被保険者の不安を救える保証が提示できるかどうかを考え抜き、企画が商品化されたらその商品は満足してもらえるものかを徹底的に検証し、そして何よりも大事な利益がいくら出せるのかを試算する。そんなことを生業にしている。

どれだけ被保険者に寄り添えるかを考えながらも、同時に少しはゆとりある生活費をもらえるように、会社に貢献してもいた。相互扶助の精神は、被保険者同士が助け合うためだけにあるのじゃない。保証と補償を受け持つ損保会社もまた、保険をかけてくれる人たちに助けられている。

私は、保険に、会社に、守られている。保証の範囲内で安心を享受している。もちろん限界はある。掛け金に応じた保証分しか、安心は得られない。換言すれば、一定ラインまでは安心していられるということだ。その、超えてはならないラインの内側で、私はちんまり生きている。

これまで、羽目を外すようなことはしてこなかった。これからもこれまでと同じように守護ラインからはみ出さなければ、きっと生涯、なに不自由なくやっていくことができる。

だけど、という反骨というか反発というか、仕事に慣れてきたころ、そういう反乱的な意識革命が精神の内側で勃発して、これまで無難な選択しかしてこなかった自分に気づき、いたく落ち込んでしまった。気づきは、これまで無意識のうちに安泰でいることを死守していた自分への非難に変わった。私の知らない外側の世界は鋭利な刃物で、鋭い切っ先が私の喉元に当てられている。

「そのお上品な衣服を装飾品ごとぜんぶ置いてきな」

姿なき脅迫者は、そのようにして突き立てた刃先を私の喉の表皮に走らせた。

私は、社会に出てこれで晴れて井の外に出たカワズになれたと鼻を高くしていた。両親から独立した程度でこれでもう安泰だと勘違いしていた。現実は「井戸の外の世界」とひと言でくくれるほど単純ではなく、言葉の響きが惑わせるほどの大きさのものでもなかった。もっと広く、大きく、深い。仕事に慣れ始めた私の視野が、これまで見てこなかったものを次々と捉え始めていた。

確かに私はそれまで外界を遮断する繭の中で守られていて、ちんまり繭の中で仕切られた部屋の片隅に膝を抱えてうずくまっているだけだった。

だけど世界は守られているいないの次元とは別のところにある。考えているよりずっと野蛮で出鱈目だ。非論理的で理不尽だ。仕事をこなせるようになるにつれ、世界の現実が鮮明に見えるようになっていった。

世界は考えていたのとは違って、不完全なものだった。

それでも人は諦観し、そのままを受け入れるようなことをしなかった。不完全なものを放置しておかず、できるところから地道にちょくちょく手直しをし始めた。進化の夜明けはどの時代にも訪れる。そのように、一見無駄とも思える努力に人間は惜しみなく汗を流す。

この仕事だって例外ではない。溺れる人がいたら、上辺だけでも掬って救おうとする。保険の仕事とはそういうものであり、私たちが歯を食いしばって働けば、動いた分だけ救済の手を差し伸べられる。

究極の話、人が創造する安心は気休めなのかもしれない。一定ラインを波が超えれば、ひとたまりもないではないか。

だけど人は気持ちが安定していないと前には進めない。安心の創造は必需なのだ。保険はそのためのおまじない。私はその呪い師のひとり。

庇護の壁に守られているうちは見えなかった未知の世界を、繭の部屋の扉を開けて外に出て雲海を見下ろす鉄塔のてっぺんに立った時、私は広けた視野から世界の全体を見下ろした。

会社は辞めない。経済社会で収入の道を断つことは愚行でしかない。だから自らにかけた保険は保持する。そのうえで、冒険の旅に出る。世間知らずから脱皮し、蝶となる。

私は自分に磨きをかける。研磨だ。美しくなることも捨てがたいけれども、それと同じくらい、内側にも磨きをかける。経験を積み、試行錯誤を繰り返しながらいい女というものを目指してみたかった。

守られた箱から飛び出したら、どんな冒険が待っているだろう?

未知は私にとって降り注ぐ光だった。

ストレートの髪をバッサリ切り落とし、ショートになった髪にパーマをかけた。色も入れた。親にとっていい子だった私は、この時死んだ。

悪い子になったわけではない。ただ、居心地のいいゆりかごのような箱から飛び出しただけ。

敷かれたレールの上を次の駅に向かって行くのではなく、原野に踏み入り、目的地不詳などこかに向かってみたかった。

用意されたものに満足しているうちは、所詮は飼われた小鳥の生き方しかできない。小鳥は籠の中で、その世界がすべてだと信じて疑わなくなる。私とは何者なのかの探究の道を自ら閉ざし、籠という庇護の中で終わっていく。

別にオートバイでなくてもよかった。軌道を変えられるものなら何でもよかった。

無限に広がるタブーを尻目に、人生のアクセルを開いてみたかった。

本当にオートバイでなくてもよかったんだよ。いろんな選択肢があったけど、なんとなく私はオートバイを選んでいた。

オートバイには悪いイメージがあって、今までの自分を壊すのに適役なように思えたことが関係していた。

免許を取って、乗った。これで私もなんだか不良の仲間入りな気分。初めての汚れ役のような立ち位置は、首輪を捨てたペットみたいで妙に清々しかった。

乗り始めてから気づいたことがある。現代のライダーは、私の思っていたのと違って無法者ではなく礼儀正しい。追い抜けば左手上げてお礼を送るし、爆音で自動車を蹴散らす暴君もいない。あれだけ街を騒がせていた不良も年をとり、角が取れたということか。代わりに頭角を現してきたのが紳士淑女のライダーたち。

当てが外れた思いがしたけど、正直、住み慣れた街に暮らすみたいでそっちのほうが気が楽だった。

車両のタイプも改造マックスのごてごて暴走族スタイルから、すっきり仕上げられた清楚なスタイルの車両が目立つようになっている。変わっていなかったのは、凝り固まった私の古い考え方のほうだった。

どれだけ刺激的なのだろうと思って異世界に飛び込んでみたものの、やってみればどうってことはなかった。慣れたのとは違う。バイクで道を切り開き、道の真実をこの目で見てきたにすぎない。それだけのことなのに、私は世間の風をも肩で切れるようになっていた。

もともとオートバイに乗る資質のようなものが私には備わっていたのかしらと思うほど、バイクのある暮らしは私にしっくりきた。

知らなければ済む世界がある。知ることは面倒で億劫だし労力を要するから、あえて知ろうとしないこともある。未知のものには畏怖を感じるものだから、怖くて踏み入れないこともある。

知に対する考え方はさまざまだけど、そうした現実があることを肝に銘じたうえで、知への一歩を踏み出した。すると、世界は知識と反比例して小さくなっていくことに気がついた。知ろうとしない者は、棲む井戸のキャパシティを自分の首を自分で締めていくように小さくしていく。

かつてオートバイに乗った不良たちは、太刀打ちできそうにもない社会に対して、爆音を撒き散らすという暴挙で吐き出しぶつけた。何を吐き出しているのか、何に対して抗っているのかを深く考えることなしに、巻いたゼンマイを解き放した暴れ玩具のような蛮行に走った。誰かが「現代社会のせいさ」と叫べば、思慮なくこだまとなってシュプレヒコールを繰り返し、なんとはなしに社会を限りのない悪者に仕立てていった。無知が道を暴走していたのだ。

だけど今のオートバイ乗りは違う。無思慮に社会に反発したって弾かれてしまうことを知っているから、慎重にことを運ぶ。

社会は、うまく利用してやればいい。

フルフェイスのヘルメットを取れば、自他ともに社会適合者の私に戻っていく。かつての私を知る人が「ちっとも変わってないね」という私に。

バイクに乗っているからといって、その時間、私は社会不適合者になるわけではなかった。ちゃんと適合した大人でいる。

だけど夜な夜な、夜じゃなくって週末や休日にも、かつての私を知る人が知らない私になる。

昔のままの私を保持しながら、違う私が闊歩する。

そのようにして私に明日がやってくる。

私は今、オートバイのある暮らしを送っている。

20 パステル画に

油絵は経験みたいなもの。重ねていって完成度を高めていく。やり直しのきく人の道。望めばまったく違った絵を上塗りし、隠蔽工作に奔走することだってできる。そして最終型だけが記録に刻まれる。

水彩画は忘れられない思い出のようなもの。通過すれば元には戻せぬ決意の試練、一発勝負の人の道。望むと望まざるとにかかわらず、物的証拠が積み上がる。駄作に嫌悪し破棄することがあったとしても、筆を止めてひと段落させたとたんに最終型。物的証拠を隠滅しても、心に刻んだ最終型は除光液でも落とせない。

絵は描くごとに世界が始まり、育ち、閉じていく。火で焼かれた陶器がいずれ潤いを失い固くなっていくように、絵も筆を止めると静止する。1枚描き終えるごとに物語が人生棚に飾る置物になっていく。

弾かれなくなったピアノは狂気の声をあげるようになる。そのことを知っていたから、ピアノになぞらえて描かない画家にはなるまいと決めている。

描く。描き終えてはまた描く。

そのリズミカルな等間隔のリズムは、あれと似ている。

絵を描くことに終わりがないように、人の道にもゴールはない。人ばかりじゃない。生きているものすべては生きている途中に終わるのだ。どこからか湧いてくるように始まって、すべてをきれいに整え終える前に終わるのだ。ボードゲームの人生ゲームのように上がっておしまいというきれいな区切りはない。

描き終えた時に納得がいけば完成型。いかねば未完成。未完成だからと意気込んで手を加えても完成しないことだってある。完成しないどころか、ほとんど全部が途中に終わる。納得の度合いいかんにかかわらず、筆を止めた作品を最終型と呼んでいる。

人は完成というゴールを求めたがる。だけどそんなものは最初から存在しない。人は通過点ごとに一喜一憂しているだけなのだ。過ごしてきた時間をパステルに彩り、嫌な思い出を都合のいいように濃いめのインクで上塗りしながら。

過程にこそ味わうべき真相が隠れている。旅も、人生も。走ること自体に一喜一憂するオートバイみたいにね。

21 適合者

健康、意欲、ヘルメット。意志に、工具に、見た目のよさも不可欠かな。魂が宿っていなけりゃただのガラクタ。青天、命、そしてノスタルジー。十全でなければだめなんだ。

ひとつでも欠けたら乗る資格を失くしてしまう。孤独で孤立で自律がなければ、オートバイには乗れないんだよ。だから貴女に。

もし仮に非適応者の烙印押されてしまったら、乗合バスにでも乗ればいいのさ。ロングシートに手すり付き。乗り心地はふかふかで、船のようにゆったり走る、同調圧力駆動のノアの方舟もどきに。

貴女に限って、人は、社会は、異体同心だなんてまやかしに幻惑されるとは思いませんが。

ーーなぜバイクに乗るの?

だって人は、最後はひとりに帰っていくものでしょう? だから。

ーー貴方ははどこにいくつもり?

そうね、だいたいね、胸騒ぎのする方向に。

ーー徒然なるまま、風に吹かれるまま?

ハンドルが人差し指を差す方角に。

ーーところで、これは何?

誓約書。乗ってきたオートバイを譲ります、という。契約書もセットでついている。登録用の書類も完備。オリジナルのキー2本付き。

ーー譲られたらいよいよ?

そう、貴女の番。飛行機雲に導かれて天に向かうのは子供ばかりではないのだよ。大人だって、尾を引く雲に乗って天国に昇る。ひとつの命が空に向かって地上を離れていったなら、引き継ぐ者は覚悟を決めなきゃならないよ。

そこは都心からほど近い森を持つ緩和ケア病棟だった。留鳥が終の住処をこしらえ、渡り鳥が小さな湖で四季のいずれかひとつを織りなしては旅立っていく。季節ごとに詩は音色を変え、森の楽譜は毎年粛々とめくられていく。新しく明けた季節が始まり、次に引き継ぐと終わっていく。繋がれた季節もまた、始まっては終わっていく。幕を閉じては開いていく演奏会のほんのひと区間、僕はそこで時間を過ごした。

遠い昔に誕生に祝福を受けた者も、そこでは葬送行進曲の風に担がれ逝く。

地球というレコードがまわり続ける限り演奏会から音がやむことはないけれど、演奏される1曲ごとの楽譜は終止符まで歌ったそばから閉じられていく。残像への健気な哀愁などどこ吹く風の顔で、深閑と、冷酷に。

曲と同じように、ひとりにひとつずつ託された物語は、起承転結の結までいくと終わるようにできている。これまでの人生で刻んできた脈拍も、最後の余韻を指揮者が引き出すと、羽ばたき続けた命は終焉に着地する。

●● ●● ●●

というわけで、私のところへやっってきたというわけなのよ、このバイク。と私。

で、どうするつもり? このバイク。と同僚。

これまでうちの車庫には普段使いの軽四輪しかなかった。ところが今は、あの日に引き継いだ趣味のオートバイが割り込んでいる。しばらくの間磨かれることはなかったはずなのに、そのオートバイはおろしたてのハンドタオルみたいに無垢でこざっぱりとした顔で輝いていた。

使ってなんぼの工業製品。されど、使われずに崇め奉られてきた工業製品でもある。そこに老いを感じなかったのは、魂という血液が注がれ、脈々と寡黙な躯体を生かし続けてきたからだ。

バイクを前にすると、雲に乗って旅立っていったあの人を感じた。病室でひとり逝ったあの孤独なバイク乗りのことを。

死は、覚悟しても覚悟しきれるものではない。レモンを知らない人にレモンを見せつけても口中に唾が溜まらないのと同じで、死を知らない人に死のなんたるかはわからない。いきなり死とは何かを哲学しても、結局のところ解答に辿り着けず匙を投げ出すことになる。一度でも死んだことのある人がいたら訊いてみたい気もするけど、応えてくれる人が現れたら、それはそれで恐ろしい。死を教えてもらう前に心臓が止まってしまうのでは笑うに笑えない。

入院してきたあの人のことをほんの少しだろうけど理解できる部分があった。死の覚悟は、命をヤスリで削るその初動みたいなものとあの人は言っていた。あの人は削られていく身に痛みを走らせ、体内を駆け巡る痛みを追うようにして自分の体に手を這わせていた。

その痛みに手を添えて、さすってあげたことがある。こんなことしかできないけど、と思いながらさすっていた。すると「楽になった」とあの人は言う。

私の手は死を追いやったり、消し去ったり、小さくしたりすることはできない。大事なところに、私の手は届かない。だからありがとうと言われても、ちっとも嬉しくなかった。

「そんなことはありませんよ」あの人は、私が口にしたかったけどしなかった言葉を理解した。「手を差し伸べようだなんて、土台無理なことは考えてもらわなくてもいいんです。あちらの世界に移る時は誰だってひとりなのですから。ひとりで死んでいくことが怖くないと言ったら嘘になりますが、ひとりぼっちの気がしないんです。逝く時はひとりですが、道中はひとりじゃありませんから」

ひとりじゃなくなる?

末期になると、痛みは虫歯に針を刺すほど恣意的で冷酷になってくる。我慢しても痛みは執拗で、どれだけ堅牢な体でも、ぎりぎりと穴を開けられ城壁を裂かれ、徐々に制圧されていく。少しでも楽になるようにモルヒネを投与するのだけれども、私はてっきりあの人が投薬で幻覚を見たのだと思った。だから不思議なことを口走ったのだと。死んだら「ひとりじゃなくなる」どころか「ひとり」として存在することさえできなくなる。それが現実なんじゃないの?

なのにあの人は「痛みは生きていることを証明するアリバイのようなものですから」と言って、内心で気を遣う私を真正面から気遣ってくれた。そしてこんなことも言っていた。「私はイエス・キリストに帰っていくんです」と。

あの人はカトリックの信者だった。

私はキリスト教のことはよくわからない。だけど、もう何年も前にエフエム局で聞いたブラジルの神話のことはよく覚えていた。

それは、信者の男と神様が2人並んで海辺を歩いているシーンから始まる。どこに向かっているのかは語られていないのでわからない。ある時、男が立ち止まって振り返ると、砂浜の足跡がひとり分しかついていない箇所があることに気がついた。男は驚きと落胆と怒りとで神様にくってかかる。「あなたはいつだって私のそばにいるとおっしゃっていたではないですか。なのに、神様、あなたは嘘をついた」。すると神様は静かにお答えになった。「あれは、あなたをおぶっていたからですよ」

その神さまが、あの人に寄り添う神様と重なる。

あの人は、彼岸で神様に出会うと信じて疑わない。そしてその神様こそが帰っていく場所ってことなのかもしれなかった。

んん?

宗教の神秘性は西洋医学に身を置く現実主義者の私にはよくわからないけど、終わりが無でなく続きが始まる転換点であるのなら、死の恐怖も和らぐだろうことは理解できる。信心が強ければ強いほど、死の恐怖は減っていくものなのかしら。

心残りがあるとあの人はずっと言い続けていた。乗り手を欠いたバイクへの未練だと言う。

「軟弱者だから、雨の日には乗ったことがないんです。一度だけ不慮の事故みたいに土砂降りにやられたことがありましてね。入道雲が上がってきたと思ったら、その直後に来たんです。高まった波が海岸手前で崩れて一面を飲み込むみたいな豪雨。高速道路を走行中だったので、逃げ場はありませんでした。パーキングエリアもサービスエリアも案内板さえ出てこない、高速道路上の僻地でした。あと1時間もすれば調布飛行場あたりまでのところを東に走っていたのです。あのあと、生きる気力を無くしました。大袈裟な言いまわしではなく、感覚的にはまさに現実で、どん底でした。

人間の社会で生きていると、不思議なもので、すべてが比較されてランクが決められてしまいます。腕のいい革職人の手による革質が不ぞろいな手作りバッグより、名のある均一に作られたバッグのほうがはるかに価値が高いとされているでしょう? 人の価値観はさまざまで、マイナーでも確かなものを選ぶ人も少数います。ですがこのようにしてマジョリティを形成するほうに人の気持ちの多くがなびいてしまいます。支持されればされるほど善とされ、比較されたほかのものたちが質の階層に当てはめられていくのです。これがランクの構造です。

オートバイが濡れたくらいで死んでしまいたくなるなんて嘘だ、と揶揄することは簡単です。人はランクの呪縛からなかなか逃れられない生き物ですから。でも僕はあの時、世間が拘束したがるランクの縛りとは無縁のところにいました。

とにかく、バイクを濡らすなんて一生の恥とばかりに、自責の念の重圧に押しつぶされそうになっていました。悔しくって、辛くって。

なんてね」

そう言ってあの人は人を深刻の淵まで連れて行っておきながら、悪戯っぽく両肩を上げてみせた。吸い込んでぱんぱんに張った肺から空気を抜くみたいにして。

ふだんは言葉をひとつひとつ丁寧に抜き出すみたいにして話すあの人が、あれだけ冗長に話したのは初めてのことだった。話し終えたあの人は、肩をすくめたあと、唇の横に寂しさを走らせた。ほんの一瞬のことだったけど、私はそれを見逃さなかった。冗談として締めくくられた話には、理解の一線は越えられないことを暗示した寂しさがあった。

でも私はその傷口のような一線が間近にあるのを感じた。その一線は私にもある。だからわかる。

これから死んでいく人が話すにしてはあまりにもなんでもないエピソードに、ほほえましさから笑みをこぼすところだったけど、笑えなかった。

生命力が轍にはまったみたいに一段階落ち込んだ時、「もらってもらえませんか」と声を振り絞るようにか細くあの人は言った。

もらってもらえませんかって、私はまだお嫁にもらわれてもいないし、娘だから誰かをもらえる立場でもありません、婿ならもらう余地は残されていますけど。何やら不穏なものを感じて、私は話をはぐらかした。

もちろん何を言いたいのか、わかってはいた。

オートバイの話をしているのだ。

だけど、そんなこと、できるわけがない。患者さんの持ち物。受け取れば、引き継がなければならなくなってしまうもの。しかも、念とも言い換えられそうな魂が込もった人様の大切な財産を。ましてやルールもモラルも、その行いは厳しく禁じている。

結局、きちゃったわけだと同僚が言った。

そうなんだよね。

あの人の残したオートバイは、看取った私に託された。私でなくてもいいものなのに、ほかの誰もが引き受けられるものではなかった。私がいちばん天国に昇ったあの人の近くにいる。だから、私が引き受けることになった。私はあの人から見て適合者だったのだと思う。

オートバイはエンジンに火を入れるたびに物語が始まっていく。あの人が言っていたことだ。終わっては次の物語へバトンが渡されていく。次は私だった。

私には荷が重すぎるお荷物だった。免許も持っていない私にどうしろと?

託されたオートバイに近づき、手にした鍵をキーシリンダーに差し込んでみた。キーは、待ちくたびれていたみたいに、意志をもってすっと右45度に回った。それから忠犬のようにクウンと甘え(燃料ポンプが甘えた声で目を覚まし)、メーターの針を凝った肩をほぐす腕のように右側いっぱいまで振り切って(準備は整ったよと言ってるみたい)、ぐるりと2眼の目玉の視線を整え(回転計も速度計も「さあていっちょやってみますか」と気合を入れたみたいにして)、火を入れろとそそのかしてくる。

エンジンのかけ方なら知っている。クルマ同様、セルボタンを押せばいい。クルマもバイクも構造的にはそう変わらないはずだから、きっと問題ないだろう。だがその前に、ギアが入っていないことを確かめなければならない。だけど……あれ? どうすればニュートラルがわかるの? クルマなら、ギアがNでニュートラル。観察すると、メーターの中でNのランプが緑色に光っていた。たぶんこれがニュートラルのしるし。合ってるかどうかはわからないけど、隣には教えてくれる人なんていなかったから、いっちょう試してみましょうか。

で、私はオートバイに寄り添ったまま、セルボタンを右手親指で押し込んでみた。

合っていますように。なむさん。

キュル、ばるん。

エンジンは、よくできたガスコンロのように一発で火を安定させた。

免許さえとっていないのに、バイクの始動問題は一発で解決した。

それでも、今さらバイク? バイク適齢期はとっくに過ぎているのに?

そりゃ、バイクには憧れはあったよ。助手席で横顔見つめるクルマより、うしろからぎゅっとしがみつくバイクに今でもどきどきするもの。乗っけてもらったことは一度もないけど、そんな夢のような時間がやってくればいいなとも思ってた。そういえば、事あるごとにオートバイのことを考えてきていた。

バイクと関わるのでも、私はてっきり後ろに乗る側の人だと思っていた。それなのにまさか自分が操る人になるとはねえ。とはいっても、免許はない。物理的に乗れる状況が整ったとはいえ、法律的には許されないことだった。

エンジンのかかったバイクにまたがってみた。足が、届かん。それに、車体のなんと重いこと。二輪は自転車しか知らないから、鉄の錘みたいなエンジンを積んだバイクは、とてつもなく重いものだということをこの時初めて知った。

アクセルを手前に絞り込むと、うねりがあがると同時に車体がぶばばんと弾けて沈み込んだ。

エンジンをかける前は大きな装飾品みたいな顔で澄ましていたくせに、いったんエンジンがかかると、まるで心臓でできた生き物みたいに躍動感を漲らせた。

バイクに跨って走り出すところを想像してみた。車庫を出て、一路高速道路へ。縦横に走る高速網で向かう先は決まっていた。胸騒ぎのする方角へ。

アクセルを開ける。すると法定速度を振り切って、なおも先へ加速する。左右のバックミラーに映っていた車や景色が輪郭を無くし、絵の具を垂らしたみたいに後ろへ流れていく。物も風景も空気さえ溶け合って、ミラーの中でひとつのマダラ模様を形成していった。

すごい。私は未知の景色に目を奪われた。

きっと夢のような時間に浸れるのだろうと思った。

描いた世界を瞼のシャッターで胸に留めた。

そしてその瞬きは、同時に私を現実社会に引き戻した。

夢のような世界に連れて行ってくれるこいつは、心臓剥き出しの速いが無防備の博打のような乗り物だ。賭けるものはひとつだけでは済まなそうだ。

傍で見ていた時には感じなかったバイクに乗ることの恐怖が内蔵から滲み出してきた。乗車中にアクシデント遭えばたいへんなことになる。看取る者が看取られることになるなんて洒落にもならない。

●● ●● ●●

緩和ケアの最終章で思い出を受け取ることはあるけれど、まさか思い出の品を受け取ることになるとは思ってもみなかった。

くどいようだけど、バイクの免許はもっていない。今のところ。だけど。

エンジンをかけたままバイクを降りて、クルマの横でぶるぶる震えながら荒い息を弾ませているバイクをまじまじと見つめた。

バイクの免許、取らなくっちゃならないねえ。

留学も経験した。東京でOLもやった。冒険は飽きるまでしてきた。だからそろそろ落ち着きたかったのだけれど、神様はまだそれを許しちゃくれないってことなのかな。

しかたあるまい。

私は凝りと溜まった疲労で重くなった腰を、今一度上げる覚悟を決めた。

22 消えたバイクとその後

DOHCとはいえ250ccシングルエンジンでは、プロジェクトBIG1のあいつには追い縋ることすらできなかった。4気筒インラインフォーの1000ccはアクセルの一捻りでその咆哮を上げ、高速道路の遥か先で鋭角を描く道の頂点に向けて、空を駆るロケットのように遠ざかっていったんだよ。車体は見る間に小さくなって、立体に見えていたものが点になり、視力1・5の視力を持ってしても捕えきれなくなって消えた。

幻と化した亡霊を、壊れんばかりの振動を撒き散らしながら走る車体で必死に追いかけたさ。でも距離の差はちっとも縮まらない。それでも視界左右の景色は溶け、前後左右に暴れながら後方に飛んでいくくらいの速度は出ていた。

どれだけぶっ飛ばしても、もう追いつかないことはわかっていた。元々のポテンシャルが違えば、気力、迫力は屁ほどの役にも立ってはくれない。それでも捻り切ったアクセルを緩めるわけにはいかなかった。逆転劇というミラクルは起こせないにせよ、開きゆく差を諦観で広げたくはなかったもんでな。

上司はそこまで話すと、郷愁に魂を抜かれたみたいにしんみり「いい思い出さ」で締めくくった。

また乗りたいんだな、と思った。

営業を統括する上司は、かつて制作現場でコピーライター職に就いていたころ、つめた息を吐き出しに、社のバイク仲間とよく走りに行っていたという。本人から聞いたわけではない。総務で穏やかに仕事をしている気のいい太っちょおじさん高白部長にだ。いつだってバリッとスーツを着こなす上司からは想像できない趣味だった。

メンバーにはほかに誰がいたのかも聞いた。合計6名。今となってはバイクとは縁遠くなった人もいたし、今でもバイク趣味を公言し、没頭している人もいる。なんとはなしにバイク仲間がつるみ始めたのは、似たような時期にそれぞれがバイクを購入した30年前。僕が生まれる前の話だ。風の噂が赤い糸になって類が友になったと高白さんは教えてくれた。

「メンバーが活発に活動していたのは10年間くらいだったかな。結婚を期に降りたのもいれば、熱が冷めたというやつもいた。車の使い勝手のよさを覚えたら、バイクは不便極まりない乗り物でしかないからな」

それ以降も細々とツーリングは続き、メンバーは5人になり、4人になり、2人になったところで自然消滅したそうだ。

「それが今から10年前」

10年前といえば、僕が『仮面ライダー電王』に夢中になっていた頃だ。バイク趣味を折りたたみ思い出にしまい込んだ人もいれば、かたや蕾にもならない花が期待だけを膨らませていた少年もいる。ライダーがツーリング先でピースサインを交わし合うことがあるように、世代を超えたかつてのバイク乗りとこれからのライダーがもしすれ違うことがあったなら、僕たちもピースサインを交わしていただろうか。

「やっこさん、GB250クラブマンに乗っていたよ」

「それがバイクの名前ですか?」

「そうだよ。あちらさんも新しく出たばかりのバイクでさ、見た目はクラシックなのにエンジンは最新技術で作られていてさ。いかにもホンダらしい遊び心満載でさ。単気筒にしては高性能だったけど、シングルエンジンの味わいを最大限に引き出したかったんだろうな。あえてバランサーをとっぱらって、エンジン回すと車体がガシャガシャ騒ぎ出すんだよ。熟練ライダーには懐かしさもあって歓迎されたけど、免許取り立ての新米ライダーが高速道路を走れば手ごわいバイクだったと思うよ。月に何度か長距離走る俺らにとっちゃ、修験のようなバイクだったんじゃないのかな。高速をしばらく走ると、膀胱が破裂する〜ってやっこさん騒ぎ始めてさ。尋常じゃない振動が刺激しちゃうんだな」

上司がバイクに乗っていたなんて初耳だったけど、いつもは穏やかに仕事をする気のいい太っちょおじさんが高揚して饒舌になるのを見るのも初めてのことだった。

この人も真正バイク好きなんだなと思った。

「貴重なお話、ありがとうございました」と僕は高白部長に礼を言って頭を下げた。

「また話を聞きにこいよ。いつでも大歓迎さ」

高白部長の机には、話しているそばから次から次へと押印待ちの書類が積み上げられていく。仕事ができるのは当然ながら、スタッフを気遣う寛容さが現場からの支持を得ていることが窺い知れた。

そういえば、うちの上司も部下を威嚇したり萎縮させたりするようなことはしない。道筋を作り、うまくおだてて仕事の軌道にじょうずに乗せる。類は友を呼ぶと言った高白部長のひと言が頭の中で繰り返された。ふたりは(あとのバイク仲間だった4人の素性は話したことがないため知らないけれども)同類だった。

高白部長から話を聞きましたよ、と上司に話したら、返ってきたのが冒頭の話。

「そういや、おまえもバイクに乗ってるんだっけな」

「はい。バイクといってもスクーターとのあいのこみたいなやつですけど。スーパーカブです。いずれ250に乗ってみたいと思っています。中免持ってますから」

「そうか」と上司は寂しそうに応えた。追いかけても追いつかない夢に手を伸ばして落胆したような顔をしていた。そう、遠いあの日、縋るようについていったプロジェクトBIG1、CB1000SFを追ったみたいに。

「もう、乗らないんですか」と思い切って訊いてみた。きっと何かしらの事情があってバイクを降り、これまでバイクの話題にふれてこなかったのだろうけど、だから話題を持ち出すのは不躾に思えて躊躇いがあった。だけど、バイク世界に酔う高白部長の仲間だったんだもの、上司も真正バイク好きのような気がしたから、あえて上司の懐に飛び込んでみようと思った。

すると「引っ越したんだよ」と意外な答えが返ってきた。

は? 「あの、ハウスじゃなくてバイクの話をしているんですけど」

「盗まれたんだよ」

時に人気のバイクは不届き者の魔の手によって忽然と消えてしまうことがある。チェーンロックをタイヤに巻き付けているだけでは持ち上げられたらおしまいだし、不動の柱のようなものと抱き合わせても強力な番線カッターの手にかかればイチコロだ。

「おまえも気をつけたほうがいいぞ」

話につながりはなかったけれども、ベテランライダー(だった?)のアドバイスには、素直に傾ける耳はある。

「はい」それでも腑に落ちなさが、心の中に靄を張る。

スーパーカブは、今や魔の手の伸びる格好の獲物になっていることは知っていた。だからマンション駐車場の奥の奥、人目につきにくいところを借りて、U字ロックでタイヤを固定し、チェーンロックで柱と絡ませ、厳重に盗難防止に備えている。

「一応、やれるだけのことはやっているつもりです。で、引っ越しというのは?」

上司の話の続きが気になって仕方ない。

「バイクを収納できる家にしたんだ」

ん? ということは、つまり?

「そういうことだ。今度のはシャッター付き」それまでの憂鬱そうな曇りを消し、晴れ渡った顔をして見せた。寂しさや辛さを浮かべた顔つきは、嬉しさを隠すためのカモフラージュだったのかもしれない。

でも、まだ内緒にしておいてくれと上司は言う。

「レンタルバイクでツーリングに行こうと誘ってみるつもりなのさ」

「もしかして、高白さんを?」

「そうだ」そう言う上司の顔は悪戯心で満ちていた。「だがな、本当は自前のバイク」

「買ったんですか!」張り上げた声は、買った本人より嬉々としていたかもしれない。

「今度は俺の後ろ姿を拝ませてやろうと思ってな」

「てことは、まさかCB1000SFでぶっちぎっていった人ってまさか……」

「高白だ。あいつの旧型BIG1はカワサキH2の敵じゃない」

胸が高まった。そのツーリング、一種に走ってみたいなあ。

「僕も連れていってもらえませんか?」

「カブで?」

「そうです」

「できないな」

「そんなあ」

「バイク乗りは憧れを未来に描いて手にしていくものだと思う。おまえさんも未来に描いているバイクがあるのなら、自分の手でそいつをつかめ。今のところ条件はたったひとつしかない。高速道路を走れること。高速走路に乗れるようになったら一緒に走ろう。俺たちは遠く離れた道のその先をいつでも目指している。その意志を片時たりとも忘れたことはない」

《完》