「帰ってきたあ」は、もう言えない。

形あるものが失われていくことは知っている。生まれた者が死んでいくことも知っている。魂は残ることなく、元いた場所に戻るだけ。

なんにもなかったところから這い出して、痛みも痒さも嬉しさも楽しさも美味さと苦味を伴いながら、心拍が波形を生み出すみたいに息をしてきた。息が増えると知恵もつく。長らく生きて考えて、さらに考え、もっと考えた先に、息をする者であったことにやっと気づくことができた。生きていることを意識できるようになった。

意識できれば、こんなことも可能になる。心拍を電子音に投影するみたいなこと。

ピッ、ピッ、ピッ。

聞こえる。生きている音。

生きている。

息もしている。

存在していることの認識ーー灯って消える刹那の輝きは、運命の奇跡だ。

個は惑星で社会は宇宙。

銀河は個の縮図。

それは4次元、5次元といった目くらましのまやかしなどではなく、現実的な3次元の多層レイヤー。それぞれが壮大で確かで、でも縁に近づけば近づくほど不確かになっていく。宇宙の縁を誰も知らないのと同じ。そんな多層に広がる世界に、いま、いる。

始まって、終わる世界だ。

確かな社会に生きて、不確かに息を引き取る世界だ。

多層に広がる、生と死の世界だ。

死んでいく、自分もまた。いろんなものが死んでいくのも見てきた。

心に沁みたものも間違いなく死んでいく。

ダミ声老齢痩身で、若かりし頃はさぞ肩で風切る鋭利な音が世の男衆を惑わせただろう女将が死んだ時、所帯を共にすることでこの世の至福を一身に背負った男のバラ色は泥に染まった。

かつての紅顔の美少年から血色が抜け、生気が枯れた。しばらくはひとりで低空飛行を続けていたけど、意地も果てた。半世紀におよぶ航空も、その車輪を地につけたのだった。2日前に知った。そんなことになってるなんて、露とも知らなかった。

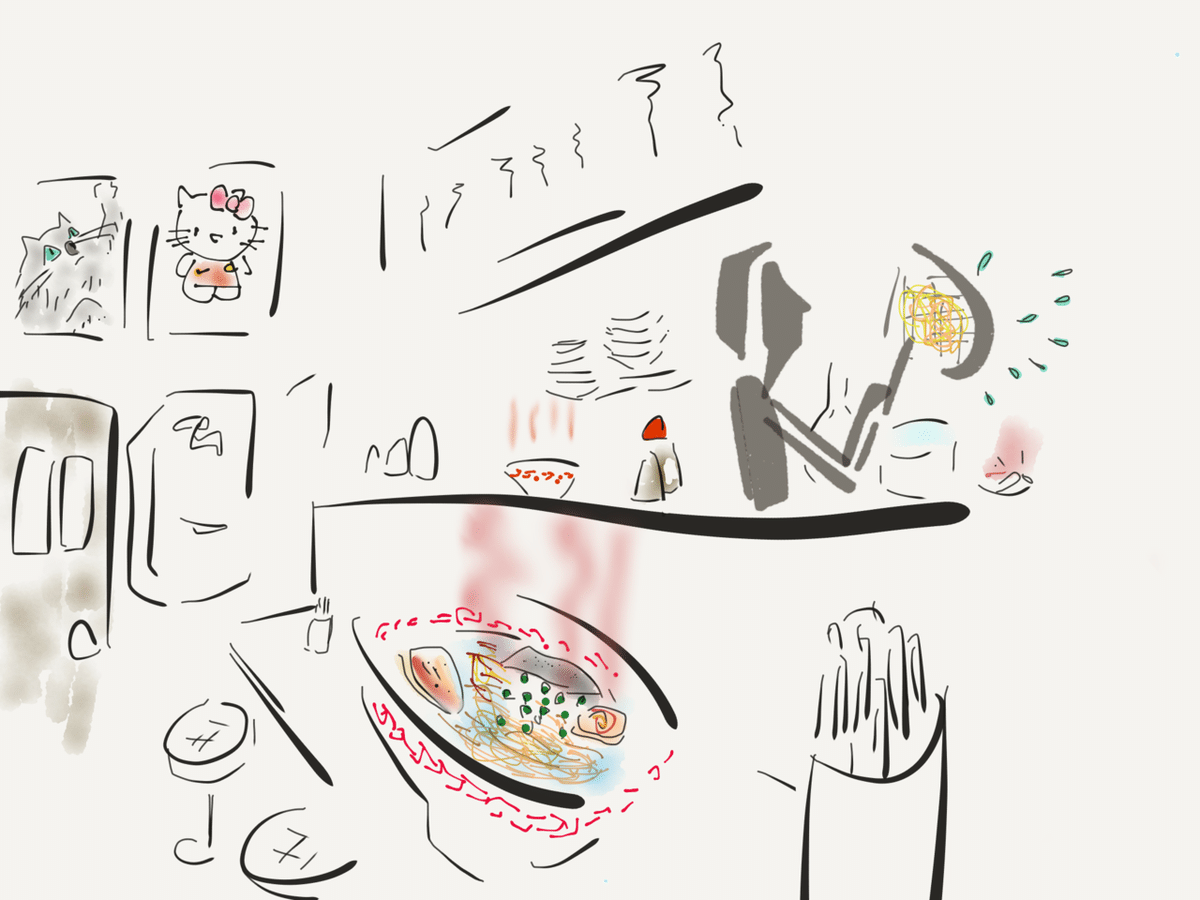

帰省するたび「帰ってきたあ」と、しみじみが染み出す沁みる味だった。

キティと猫が好きな女将だった。

見た目の派手が研がれたナイフみたいだったけど、人当たりのあたたかい女将だった。

そんな華やかでまろやかな痩身の女将を、目立たぬように支えていた背高のっぽの痩身主人だった。

味は体を顕す。

沁みる味を生みだすホワイトホール。

自粛のさなか、食べおさめもできぬまま、幕を閉じていた。

ツーーーーーーーーーーー。