なぜ日本からヒューマノイドロボットスタートアップが生まれないのか

結論から言うとすでに生まれている。本書ではタイトルとは無関係に私から見たヒューマノイドロボットビジネスについて語る。

なぜ私が語るのか

私はバリバリのヒューマノイドロボットの研究者・開発者、というわけじゃないが、日本のヒューマノイドロボットスタートアップについて語る資格は十分に持っているだろう。以下は私の簡単な自己紹介。

大学時代(2003~2008年ごろ)ヒューマノイドロボットの研究をしていた(一応ヒューマノイドロボット博士と言っていいだろう)

トヨタ自動車にて車輪型ヒューマノイド(といっても実際には移動ロボットの機能ばかりやっていたが)の研究開発をしていた(2008~2014年ごろ)

SCHAFTという大学の後輩が作ったヒューマノイドロボットベンチャーにジョインし、Googleで二足歩行ロボットの研究開発をしていた

ロボットベンチャーを起業、バイアウトして現在も量産を前提としたロボット開発を代表取締役社長として指揮

もう40も半ばで、若い子たちにはおじさんと見られるが、正直我々世代はヒューマノイドやロボットの業界では新参のぺーぺーもいいところで、ヒューマノイドロボットについて代表として語るにはあまりに若すぎて雑魚すぎる。が、ロボットに詳しくないAI畑の人間や、ロボットを知らないビジネス畑の人間、若手ロボット研究者よりはまだ知識・経験はあるだろう。また、卓越した研究者よりビジネス的な観点では勝る部分もないことはないわけで、何かを書く価値はあるだろう。

現在のヒューマノイドロボット事情(2025/2/2)

まずは現在の状況を私がどう捉えているか説明する。

世界の状況

この記事を読んでいる人でテスラのヒューマノイド Optimusについて知らない人はいないだろう。イーロン・マスクはヒューマノイドロボットは100億台くらいは普及すると考えているようだ。私は10億台くらいのイメージだったが、人口を超えるとは、さすが火星移住計画のイーロン・マスクだと感心した。(年間10億台のイメージらしい)

おそらく計画通り2026年にはテスラからヒューマノイドは手頃な価格で販売されるだろう。中国のunitreeなどはとっくにこれを実現しているのだから出来ないということはないだろう。

他にも米国Figureの1000億円資金調達など、ヒューマノイドロボットは世界的に非常に盛り上がりを見せている。

日本の状況

そもそもヒューマノイドを真面目にやってそうなのは川崎重工業のカレイド。スタートアップではないが、私の大学時代の恩師の稲葉雅幸東大名誉教授を顧問として迎え、本気度を示している。しかし、本業のほうでいろいろあり、露出は控えめになってえいるように感じる。また、ホンダやトヨタといった大企業のヒューマノイドがそうであったように商品化というよりは会社のアピールのための小規模な研究開発、もしくはビジネスの探求段階にあると思われる。

そんな中、ヒューマノイドロボットに全ベットする、というベンチャーが現れている。東京ロボティクスである。

この記事を読んでいて東京ロボティクスを知らない人は結構いるんじゃないだろうか。社長の坂本 義弘氏は早稲田の菅野研究室出身であり、ロボット研究室として超名門出身。研究用のヒューマノイドの構築では世界でも屈指のベンチャーである。ただ、菅野研究室がそうであるように、上半身は人形だが、脚はなく、歩行よりマニピュレーションに重きを置くイメージの会社だった。が、いつの間にか脚付きのロボットも開発しており、2024年末には坂本社長自らヒューマノイドロボットに全ベットすると宣言していた。

↓脚っぽいものがある!!

本日付で弊社取締役CPO(最高製品責任者)に有江浩明が就任しました。有江取締役には各種ソリューション製品の企画・開発・販売・保守・改善をトータルでリードしてもらいます。 pic.twitter.com/iR7KyIuxEk

— 東京ロボティクス株式会社 (@Tokyo_Robotics) August 1, 2023

もちろん、もっと前からRTとかはヒューマノイドロボットやり続けているし、製品化もとっくにしている。なので「日本でヒューマノイドロボットスタートアップがない」というとちょっと言い過ぎな感じはする。まあどちらも創業からしばらく経っているからスタートアップっぽくはないのかもしれないが。

↓ RTのヒューマノイドロボット。2021年には市販されている。

https://rt-net.jp/products/bonobo/

ロボットっぽくない人たちの動向

私が面白いな、と思ったのはロボット関係じゃない人がヒューマノイドロボットに興味を持ち出したところ。とくにYouTubeでよく見ていた成田修造氏がこういうポストをしていたときだった。(イーロン・マスクがヒューマノイドロボット言い出したときもビビったけど)

日本もAIも人型(やセミヒューマノイド)ロボットを作るのです。電機や自動車と同じです。

— 成田 修造 / Shuzo Narita (@shuzonarita) December 24, 2024

私の会社でも作っているところなので、ぜひ興味あるエンジニアの方はご連絡ください。

ロボットを動かすAIモデル構築、ロボットシミュレーション環境構築、独自データ収集などに取り組みたい方を大募集中です😌 https://t.co/HGln12JG5u

世界的にこんなにヒューマノイドロボットが盛り上がっているのにASIMOを生んだ日本で「ヒューマノイドロボットベンチャー」があまり盛り上がってなさそうなのはなぜだろう?とこれまでヒューマノイドロボットに触れてこなかった人は疑問に思うんじゃないかと思い、本文書を書くことにした。

筆者体験から見たヒューマノイドビジネス

私はP2、P3、ASIMOあたりの世代である。学生時代に衝撃を受けた世代。

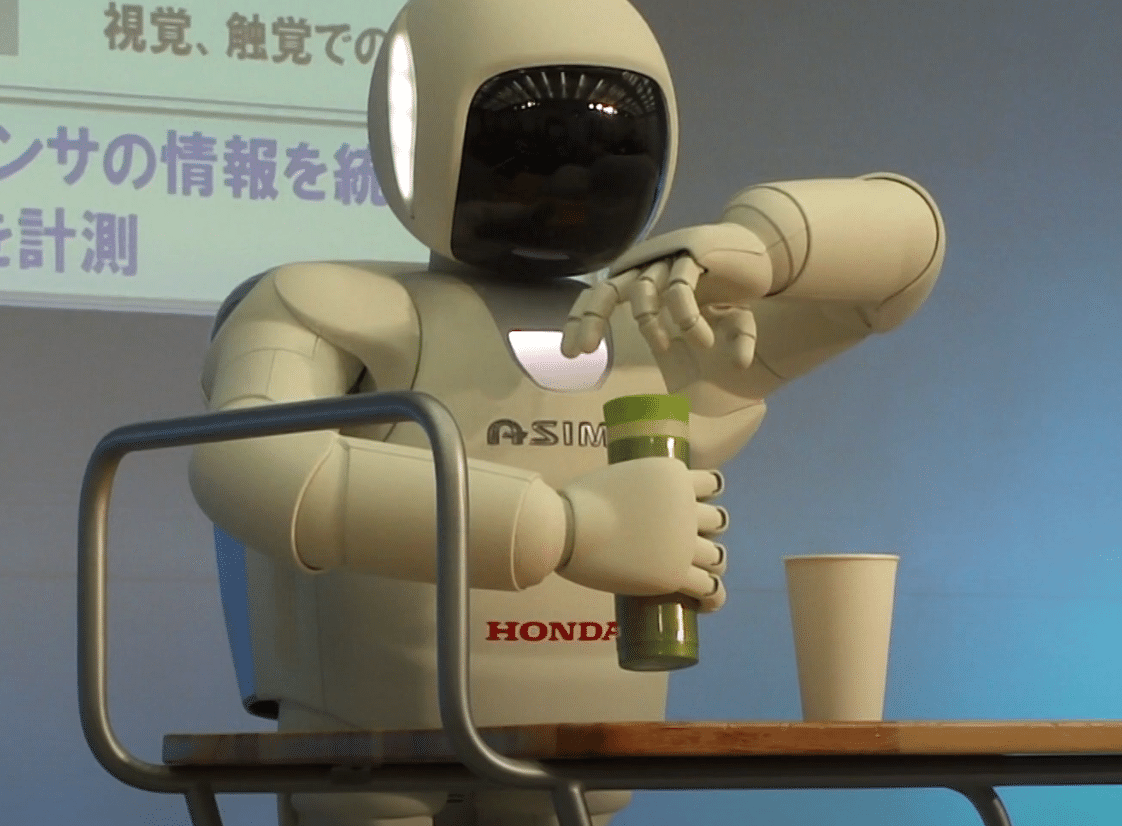

ASIMOのデモはこの前のテスラのデモと同じようなことをやっている。2011年。

こちらは見た人多いだろうがOptimusの 2024年のデモ。

多分中身は全く違うものだろうが、外から見たら同じようなものである。(なんならASIMOのほうがすごいところもあるかもしれない。)ASIMOはその後明確なアプリケーションを見つけられずにプロジェクトを閉じた。

トヨタ、ホンダ、川崎重工業、Googleなど大手が参入しても出来なかったのがヒューマノイドロボットのビジネスであり、その困難性は我々ロボットエンジニアには深く遺伝子レベルで刻まれている。

トヨタ時代:プロダクトアウトの限界

2008年頃トヨタ自動車に新入社員として入った私はトヨタがどんなビジネスモデルを持ってロボット開発に取り組んでいるのかいよいよ分かるぞ、と期待していた。ただそこにあったのは愛知万博で作ってしまったロボットをどうやってビジネスにするか、というどちらかというとプロダクトアウト的なミッションだった。

17年もたった今でも世界中の誰も大したアプリケーションを見つけられていないのだからトヨタが悪いわけでは全く無いのだが、当時の社会人になったばかりの私からしたらショックだった。しかもトヨタには優秀な人材がめちゃくちゃいて、本気でビジネス化しようとしている(ヒューマノイドロボットじゃなかったが)人が多くいた。私はトヨタでは下半身が車輪のロボットが担当であり、二足歩行ロボットは担当しなかったがヒューマノイドロボットのビジネス化は難しかったようだった。

今はケパランという小型ロボットとして科学未来館で動いている。

Googleを持ってしても・・・

2014年ごろ、私はヒューマノイドロボットがビジネスとしてうまくいかない原因は日本の技術力、とくにソフトウェア・AIの能力不足にあると思っていた。日本のロボット界隈は機械系の人間が多く、ソフトウェアの能力が高い人はまれだった。私がGoogleに興味を持ったのは世界最高のソフトウェアエンジニアなら日本のしょぼいソフトウェアをふっとばしてロボットを超すごくしてくれるだろう(語彙なし)と思ったからだった。もちろんここで言っているソフトウェアというのは当時で言うところのAI(画像認識、動作計画、制御理論)を中心としたものだ。しかし結果としては2018年には我々SCHAFTチームは解散となりボストンダイナミクスはソフトバンクに売却され、その後Googleのロボット部門は2024年ごろには、ほぼ閉じてしまった。世界最高のソフトウェアを持ってしてもヒューマノイドロボットのビジネスは実現しなかった。

↓ 私がジョインする前のSCHAFTのヒューマノイドロボット(SCHAFTの YouTubeチャンネルがまだ生きていることに驚き!)

2019年に私はヒューマノイドロボットのビジネスはまだ早いと考え、マニピュレーター、もしくは移動ロボットによるサービスロボットのビジネスをやろうと考え起業し、色々PoCした結果、今はもはやコモディティ化しつつある掃除ロボットの開発をしている。

AIの爆発的進化への期待感

私がGoogleに移ってヒューマノイドロボットをやり始めたときから10年たった今、AIの盛り上がりによりヒューマノイドロボットの制御は目を見張るレベルで向上した。ここで紹介するまでもないだろうが、例えばOptimusの歩行技術は当時のASIMOを超えているだろう。

AIの発展スピードは人の予測より早いように思え、(本当にシンギュラリティを迎えているのかもしれない)もうすぐにでもEmbeded AIが実現するかもしれない。

ヒューマノイドロボット開発経験者が考えていること

もし人と同等な知能・運動性能を持ったヒューマノイドロボットが出来た場合、人間のすべての労働を置き換えることが可能である。エネルギー問題がもし解決できれば100億台でも売れるだろうし、それが24時間働き、少なくとも数年は使える。時給1200円だとして、24時間、365日、5年使えたとしたら、1200 x 24 x 365 x 5 = 5千万円の価値があることになる。これが数百万円だったらROIが10倍超えているので確実に売れるだろう(メンテナンスとか電気代とか問題はあるかもしれないが)。ただこんな計算は100年前でも出来たわけで、正直あまり意味がない。

肝心なのはいつ何が出来るか、それが人型(とくに二足歩行ロボット)なのか、というところだ。

工場への導入

工場がヒューマノイドロボットのための導入として真っ先に挙げられているのには理由がある。以下のヒューマノイドロボットの問題をスキップすることが出来るからだ。

電池の問題:24時間働くにしてもエネルギーが必要。工場なら綱がささったまま活動することも可能ではある。

安全性の問題:工場は柵があればその中で万が一ロボットが転んでも問題ない。もしくは安全綱で釣った状態で動かしてもいい。

環境の問題:工場の環境は操作が可能。直射日光や認識に問題がある環境を操作し、維持することが出来る。

利用者の問題:工場ならば作業者を十分教育することが出来る。

作業の数の問題:工場では繰り返し作業が求められる。特定の作業に特化すればヒューマノイドロボットに動作教示・調整が可能。

ただし、工場というのはタクトタイムといって、生産のスピードを1秒を削るような戦いをしており、合理性が求められるようだ。私は工場のロボットに関しては完全に素人なので適当なことを書いているが、トヨタでの工場実習やアイリスオーヤマの工場見学などで一応ほんのりとは体験して、話を聞いてはいる、くらいである。

計算機と同じような話で、産ロボはすでに人間なんてとっくに超えている。

すでに極限までロボットアームやAGVが導入され、合理化された世界である。ただロボットではどうにも出来ないところが多々あり、そこに多数の人間が働いているのも事実だ。この多数の人間をヒューマノイドロボットで置き換える、というのは一見合理的に感じる。ただし、それが可能なヒューマノイドロボットが出来ているという前提になる。

もしそのようなヒューマノイドロボットが出来るとしたらその前に、双腕アームや、モバイルマニピュレーターが実用化されるような気がしなくもない。人型だからこそ人の知能がコピーされる、という話も今なら真実味を持つ話のようにも聞こえなくもないが果たしてどうなのか。

家庭への導入

我々ASIMOに心を奪われしものたちが夢見るのは家庭へのヒューマノイドロボットの導入である。何を隠そう、私の博士論文タイトルは「等身大ヒューマノイドロボットにおける統合知能システムと家事支援行動の実現」であり、ヒューマノイドロボットに家事をさせる、というのは私の学生時代からの積年の夢である。実は家庭への導入だと、せいぜい1家庭1台くらいだから、これだけでは世界人口を超えるほどのビジネスにはならないかもしれない。ただ、みんなその世界観を夢見て日々ロボット開発・ロボットビジネスをしている。家庭での多様なタスクを多様な環境でロボットがこなすのは困難に思えるが現在のAIのレベルを考えると可能性はあるような気もする。

ただ先程工場ならスキップ出来た課題をすべて解決する必要があり、難易度は高いだろう。

電池の問題:充電どうするか?

安全性の問題:万が一転んだらどうする?

環境の問題:様々な家庭でちゃんと動くか?(もうできちゃいそうではある)

利用者の問題:リテラシーの低いユーザーが問題を起こすか?(考えすぎかもしれない)

作業の数の問題:無限の数ある名もなき家事を本当にこなせるか?

ただ家庭の製品というのはROI関係なく欲しい人はいくらでもお金払って買うものなので、工場とは違った入り方をする可能性はあるように感じる。

ヒューマノイドロボットのアプリケーション

まずヒューマノイドロボットの移動機能について考えてみる。現在超すごい歩行技術がすでに確立しているように見える。ただ一方でこれがすぐにビジネスに結びつくようではないようだ。経済合理性や安全性など車輪にこれでも勝てない、というのが現実のようだ。一部の特殊な環境では刺さることはあるかもしれないが、移動手段だけで見ると合理的なアプリケーションはまだ発見されておらず、YouTubeで見て「すげー」と感嘆する以上のことがない。

マニピュレーションに関して昨今は模倣学習が盛んで、人がやったタスクの意味を理解して多少環境が変わっても再現出来る、ということが出来るようになってきている。ただどれくらいの汎用性があるかは私は分かっていない。まあ現状出来なくても遅かれ早かれ解決されるように感じる。ただ工場の多くの作業は既存のロボットアームで十分であり、ヒューマノイドロボットらしきものが担当するのは双腕を必要とするタスクに限定され、すべての人の作業を置き換えるのは難しいように感じる。固定された産業用ロボットのスピードに勝つのは困難に思える(人なんて相手にならないくらい産ロボはすごい)。

んで、どう見てるの?

ヒューマノイドロボットの研究開発を始めてかれこれ23年ほど見てきて、ヒューマノイドロボットのビジネスは容易ではないことを体感してしまっており、また、Googleですら出来なかった過去も体験した。

まだ最短でも10年はかかるかな(これでも超楽観的)、と冷めた目でヒューマノイドロボットを眺めつつも、最近のAIの自分の予測を上回る進化にヒューマノイドロボットのAIも自分の予想を上回って5年でできちゃうかもな、とも思ったりする。

また、現在ヒューマノイドロボットに集まっているお金は、AIに対する巨額の投資が有り余って流れてきている、超リスクマネーであり、そんなAIのおこぼれですら超巨額になっているだけのように見える。

ただ、当たれば自動車産業を作るようなレベルでの成功が約束されているので、もし成功率が低かったとしてもわかった上での投資としては間違っていないと感じている。(AI自体はもっとすごいかもしれないが)

なぜ日本からヒューマノイドロボットスタートアップが生まれないのか

タイトル詐欺で全然この話をしてこなかったが、最後に一応回収しておこう。ありきたりの回答ならばAIに聞けば回答は得られる。私の個人の考え・体験のほうが価値があるだろう。

私世代の多くのヒューマノイドロボット開発者は同じような経験をしているだろう。この経験をしてしまうとヒューマノイドロボットにベットしようと素直には思えない。これがひとつの足かせにはなっているかもしれない。ただロボット技術者でスタートアップ起業しよう、なんていう人は本当に誤差くらいの人間しかおらず、これが本質とも思えない。

ただ、この冷めた考え方はおそらく大半の日本の投資家も同じような考え方をしているだろうから資金調達が特に国内では難しい、という事情もあるだろう(現在の資金調達事情については全く知らないけど)。また、真っ向からFigureに立ち向かうには1000億円は必要だが、これは国内でのスタートアップの資金調達としては現実的な数字ではない。

とはいえ、先述のように日本からヒューマノイドロボットスタートアップはすでに誕生している。また、これからもいくつも生まれるだろうし、応援したい。私もあと5年後に成功出来ると思ったらやるつもりだ。リスクマネーの投資先としてヒューマノイドロボットスタートアップは十分に期待するに値する。

・各所実名出しましたが問題あれば修正・削除しますので気軽にお声掛けください

・本当はPINOとか含めてがっつり書きたかったけど大変なので割愛しました