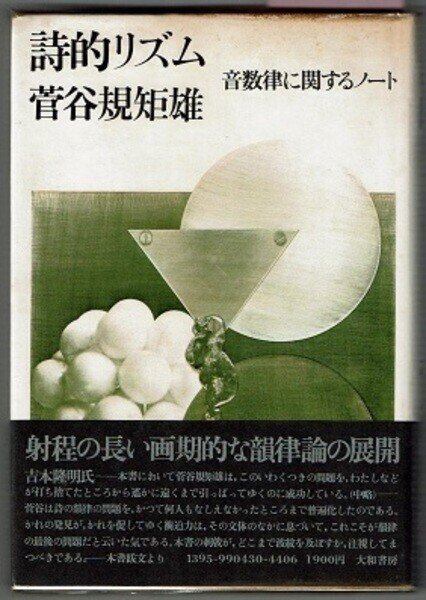

◆読書日記.《菅谷規矩雄『詩的リズム 音数律に関するノート』》

※本稿は某SNSに2020年7月19日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

菅谷規矩雄『詩的リズム 音数律に関するノート』読了。

本書は詩人であり評論家でもある著者が、吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』の思想をベースに、日本語の詩を「リズム」の観点から解析し、その背後にある構成について考察した詩論。自分は詩論については初めて読むが、これは入門編ではない本格的な評論だった。

いやはやなんとも、「基礎」をすっ飛ばして「応用編」に近い論文を読んだので、馴染みのない考え方や馴染みのない専門用語の連発で圧倒された。疲れた。読みづらいのなんの。

いちいち単語を調べながら読み進め、よく意味が取れないので前後を何度も読み返したりしながら少しずつ読んでやっと読了できた。

本書の知見には詩の技法論のみでなく、吉本隆明『言語にとって美とはなにか』の考え方をドバっと投入し、そのうえ言語論、音楽論、韻律論、日本文学史……等々の知識によって「日本語の詩にとってリズムとはなにか」を分析したけっこう画期的な論考。

解説として吉本隆明が跋文を書いているが、ほぼ絶賛である。

◆◆◆

日本の詩のリズムの本質を著者は「等時的拍音形式」という。

この日本語のリズム上の特性は現在ではほぼ「定説となっている」と言われているそうで、金田一春彦の著作にも等時的拍音形式の話が出て来るという。

こういう日本語の特性が分からないとまずもって日本の詩の「リズム」を理解する事ができない。

日本語の「音」というのは、英語の「s」や「a」なんかと違って、「さ」や「あ」などで一つの発音単位になる。

例えば「桜が咲く」と言えば「サ・ク・ラ・ガ・サ・ク」という「6文字分の音」と言う事が出来る。この一つ一つの音を「拍」というのだそうだ。

つまり「桜が咲く」は「6拍分の言葉」という事になる。

日本語の「拍」の特徴というのは、どれも発音の時間が一定だという点が挙げられる。

つまり「サ・ク・ラ・ガ・サ・ク」の6拍も1拍1拍を同じ時間(物理的な秒数の事でなく、意識の上での時間)で読み上げることが出来るし、それぞれの拍の時間にさほど差は感じられない。

これは外国語が母音と子音によって発音の強弱や発音時間(意識の上での時間)が変わる言語とはまた別の特徴と言えるだろう。

例えば日本語では「ア・カ・サ・タ・ナ」と唱えた場合に、1拍1拍で強弱やアクセントが変わったり、発声時間が変化する事は基本的には、ないと言える。

基本的に全ての「拍」が一定の時間であり、フラットな関係性である事から「等時的拍音形式」と言われているのである。

◆◆◆

ではこの一定の拍の反復でどのようなリズムが生み出されるのか? これは先日亡くなられた前衛短歌の岡井隆も上手く理論化しきれていなかったという。

短歌にリズムはあるのか?

「五・七・五・七・七の句わけは<明らかな長短リズムというよりは、等時的リズムを五回反復したのにちかいのではないか>」という疑問があったようだ。

著者はこの難しい問題について国語学者の時枝誠記の理論から、日本語における「文節ごとに存在する"休符"」というアイデアに注目する。

日本語の構文上の性質からして、句読点がある所など、文節ごとに一端「間」が入る。

話している間に入る、節ごとに入る、発声の休止(無音の拍)――これが日本語のリズム上における、ある種のアクセントになっている事に気が付くわけである。

このアクセントが日本語のリズム変化のポイントとなるのである。

「詩的リズムの構成においては、各音節はいわば弾性化される。当時的拍音が、ほんらいの時価の動態化=可変性とひきよせられる」――という著者のこの表現の仕方もなかなか難しいが(笑)、これはつまり、(詩的リズムの構成においては)休符によって分けられる文節ごとに、この「拍」のスピードは柔軟に変化する、という仮定を置いているのである。

日本の語彙はだいたいが1音~5音に分ける事ができるそうだ。

言語学者の三浦つとむによれば「語彙のありかたとしては、客体表現は一音ないし四音、主体的表現は一音ないし二音からなるものが多いから、両者を統一すると二音(具体例は略)三音(略)四音(略)五音(略)のようになってくる」とも言っている。

ということで、文節ごとのスピードの許容範囲は二音~五音の間となる。

そして、それぞれの文節の時間は二音でも五音でもイコール1:1の時間比をなしてスピード変化を起こすと考えられるというのだそうだ。

例えば「ツキモ オボロニ シラウオノ」という文のように3音~4音~5音と拍が連なると、後の方ほどスピードが加速する事となる。

文字数……3音:4音:5音 イコール 時間比……1:1:1 ――となるから文字数の多い節ほどスピードが加速する。

勿論、この発声スピードは意識内の時間=体感時間という事。

つまり「ツキモ オボロニ シラウオノ」という分は、これを読む人の感じるテンポがだんだんと加速して行っているように感じられるという事。

この著者による仮説が正しければ、3音~4音~5音という規則的な音数変化が日本語にとって「美的」である事の正体は、「テンポの加速」による快感によるものなのではないか、と著者は考えるのである。

こう考えれば、日本語における詩のリズムの正体とは、文節によって区切られた単位ごとのスピードが加速や減速、停滞、等々のリズム変化を起こす事によって出来上がるものではないかという事が判明してくる事となる。

この発見は実にエキサイティングである。

これによって短歌や俳句、詩、民謡などをリズム面からそれぞれ解析することが出来るようになる。

そして、著者が考えたこの「詩的リズム仮説」によって、古代日本の様々な伝統的な詩のリズムから近代に至るまでの様々な日本語詩のリズムを分析していくのが本書の内容となっているのである。

◆◆◆

日本の伝統的なリズムを分析していくと、日本語の詩のリズムの基礎は「四拍子四小節からなる十六拍である」(勿論"休符"も含む十六拍となる)と理解される。

この伝統的リズムが支配的であったのに、明治時代以降は西洋音楽や西洋詩が入って来る事によって「近代的なリズム」が求められるようになる。

例えば、伝統的な日本の四拍子のリズム感覚では、西洋音楽の詩に日本語訳の詩を付けるのにはかなりの意識変化が必要だった。

日本は等時的拍音形式を持つ言語なので音数律なのだが、西洋言語は強弱やアクセントが付いたり、といった韻律だという違いもある。そういう西洋音楽を日本語の歌詞で歌っても、どうも美しくない。

つまり日本では、詩の世界でも「近代の超克」が問題になったのである。

伝統的な日本のリズムから脱却し、西洋的リズムにも対応できる新しい近代の詩を生み出すには、四拍子や七五調的なリズムを変えなければならない。

だが、あの岡井隆までも理論化できないほどこの詩的リズム問題は困難を極めたのである。

いったい、何が問題なのか? 西洋詩と日本詩の間に、どんな差があって、それがどう障壁となっているのか?

実作や評論などによって様々な試行錯誤が行われたが、この問題に十分こたえられたのは(著者の説明では)それほど多くなかったようである。それだけに、本書の著者のこの発見は興味深いのである。

「批評精神のない芸術はすたれる」というのはあらゆるジャンルで言われている言説だが、今回菅谷規矩雄『詩的リズム』を通読して、改めてその事を痛感させられた。

「ポエムなんて感性のものなんだから思いのままにやればいいんだよ」というテキトーな考え方には馴染めないし、自分自身手遊びに詩作や短歌を作ると作る身としては「詩の批評」というものには以前から興味を持っていた。

島本和彦の半自伝的マンガ『アオイホノオ』でも、大阪芸大の庵野秀明や赤井孝美、山賀博之などの後にガイナックスを作ったクリエイターの数々は必ず自分の大好きな作品について「なぜ面白いのか?」という批評的視点を持って見ていたという描写が出てきていた。

「一流になりたい」と思っているクリエイターは、多かれ少なかれ批評精神を持っているものだ。自分の作品をもっと「高めたい」と思うプロ意識を持っているならば、優れた作品には何が隠されているのか、そのテクニックを少しでも自分のものにしたいと目を皿のようにして見て、必死に頭を回転させて考えるのである。

「何が問題なのか?」「どうすれば新しくなるのか?」「逆に言うと"古い価値"とは、何が問題だから"古い"と感じるのか」「このマンネリ感をどうやって抜け出せるのか?」――「新しい詩」を作ろうとした明治期の詩人らも、「新しいアニメ作品」を作ろうとしたガイナックのクリエイターたちも、思いは一緒だったろう。

そして、どの時代でも新しいものを作れるのは、そういった問題に直感で深い洞察を得る事の出来る人間か、それとも知性によって理解する人間か――そのどちらかなのだろう。

そういった新世代の「新しい発見」というのは、評論によってしっかりと理論化して形とすれば、後の世代の新たな足掛かりとなる。

理論化して定説とならなければ、新世代は何の足掛かりもなく個々に試行錯誤を繰り返さなければならない。

実際、戦後の西洋現代アート界は芸術家ー評論家ー美術館(画廊)が相互に影響しあって発展していく事で成功を収めてきたと言って良いだろう。

そう考えると、日本は何故か批評や評論が軽視されていると感じてしまう。

評論というものは、昔からクリエイターからしてみれば「人の仕事にアレコレと注文を付けて飯を食ってる寄生虫」と煙たがられる事が多い。

特に日本では「他人を評価していいのは、目上が、目下に対して行う時のみ」であって目下が目上の仕事を評論する事はありえない。何故かそんな雰囲気がある。

つまり、それが日本における「他人の作品を批評すると、どこか"エラソー"に感じてしまう」原因になっているのではないかと、ぼくは思っているのだ。

だが、上述したように「批評のないジャンルは廃れる」。

その衰退がどのような結果となって現れるか――それはきっと、われわれの後の世代に大きな影響となって現れるだろう。

「理論化」とは、過去の芸術技法や芸術思想を保存し、蓄積していくクリエイターの「足掛かり」となる仕事ではなかろうか。

小説家の佐藤亜紀が、そういった芸術ジャンルがどうなるかを想像させる発言をしているので最後にそれを引用しよう。

「大多数の支持は絶対に得られない表現というものはある。先鋭な表現は理解するのに蓄積が必要で、大多数にはその蓄積がない。ただしこの国では、大多数の支持を得ることと表現の価値をイコールで結ぶような言説が流布し過ぎた。結果がこれだ。」――佐藤亜紀(Twitterの発言より)

◆◆◆

《以下、余談》

本書の著者によれば、促音「ッ」とか撥音「ン」は日本では中世から近世にかけて口語音韻の中に定着したのだそうだ。

「ホントかな?」と思って小倉百人一首など確かめてみると、確かに「ッ」を使った短歌と言うのは一首として見られなかった。

「ん」についてはなくもないのだが、「来む」とか「寝む」とか「~らむ(現在推量など)」など推量なんかにつかう「む」として使われてはいるが「ン」という表記はない。

で、この「ン」とか「ッ」を使うと、基本的には等時拍である日本語に例外的にリズムの変化を持たせる事ができるのだそうだ。

「撥音ンは、子音だけからなる音節であるために、一音=一拍の形式をみたすにたるだけの時価をうることが困難である。したがってそれは等時拍のテンポを加速することによってリズムを強化する。また、他の母音をふくむ音節に比して、撥音は相対的に弱音化せざるをえないという特性は、等時拍形式に一定の強弱アクセントをもたらすことにもなる」

――菅谷規矩雄『詩的リズム 音数律に関するノート』より引用

つまり「ン」を使うと、「ン」の一つ前の文字のアクセントが強くなる。

例えば「ああ電線だ 電線だ(中原中也『雲雀』)」といった場合、音的には「アアデンセンダ デンセンダ」といった感じで「デ」と「セ」が強調されて二拍子的なリズムが構成される。

中原中也はこの「ン」や「ッ」を使って自らの詩に日本語としては稀なリズム変化を起こした稀有な詩人だと菅谷規矩雄『詩的リズム』では解説されている。

中原中也の「汚れっちまった悲しみに」は、なぜ「汚れちまったかなしみ」とならず、途中に「ッ」が入るのか?という謎もこの詩的リズム論で理解できる。

「●よご|れッち|まッた|かなしみに●("●"は休符)」と書くとこの詩が「三拍子」であるという事が分かる。

日本語の伝統的な七五調のリズムは四拍子だ。

中也は自然な日本語の口語ではあまり馴染まない「ッ」の入れ方をする事で、この詩に日本語詩としては珍しい三拍子的なリズムを導入したという事が分かるのだ。

◆◆◆

本書におけるリズム論から考えれば、英語の発声というのは、日本語の発声に比較すると異質に「早い」。なので、英語詩のリズム感覚というのは当然、日本語詩のリズム感覚とは別ものとなる。

Jポップがしばしば「サビに入ると、とつぜん英語が入る」のもこの効果が関係しているのではないかとも思うのだ。

日本語の詞の中に英語を挟むと、そこだけどうしても発声スピードが加速する。

サビに入ってリズムが転調すると同時に、歌詞の発声スピードもドライヴがかかるのである。

Jポップの歌詞のサビにしばしば英語が入る理由は、クライマックスにおいて「テンポの加速による快感」が最も理想的な形で入るからではなかろうか。これは歌詞のテンポ上も、分かり易く盛り上がる。

これはつまりは、七五調の日本語詩と基本的には同じ原則による「美」だと考えられる。

昨今の歌詞ではヴォーカロイドの歌に見られるように、本来等時拍的である日本語の歌詞を尋常でないスピードで加速させる事によって、上記と同様のリズム変化をもたらしているのではないか……と、音楽には詳しくないぼくでも、詩的リズム論を応用するとこういう事まで分析が効くようになるのだ。