◆レビュー.《映画『人生タクシー』》

※本稿は某SNSに2020年10月27日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

ジャファル・パナヒ監督『人生タクシー』観了。

本作は2015年のベルリン国際映画祭にて金熊賞を受賞したイラン映画である。

監督のジャファル・パナヒは本作以前にもカンヌでカメラ・ドール賞、ヴェネチアで金獅子賞、ベルリンで銀熊賞を立て続けに受賞した名匠だ。

本作の粗筋はあってないようなものなのだが、それよりも本作は、その成立背景のほうが興味深いのである。

イランは実は映画大国なのだという。本作のパラヒ監督だけでなく、世界の映画祭で賞を受賞している作家も多いそうだ。

本作のパラヒ監督は、イランでは「反体制的な映画を撮った」という理由で逮捕、拘禁され、2010年から20年のあいだ映画を撮る事を禁止され、破れば再び逮捕されてしまうという身分の人だった。

しかし、パラヒ監督が自宅で軟禁生活を強いられていた2011年、その自分の軟禁生活の1日を自宅で撮影し『これは映画ではない』という挑発的なタイトルにして(官憲にバレた場合の言い訳になるのだろうか?)、その映像を収めたUSBを菓子箱に隠して国外へ送付、これも絶賛されて同年カンヌ国際映画祭キャロッス・ドールを受賞するに至っている。

政府から映画作りを禁止されれば、その状況を逆手にとって「政府から映画製作を禁止されている映画監督である自分」を題材に映画を撮ってしまうこのしたたかさこそが、一見して穏やかに物語が進んでいっているように見える本作や『これは映画ではない』等にも通底しているジャファル・パナヒ監督の反骨精神の現れなのだろう。

そこで本作である。

一見、ドキュメンタリー風の映画である。

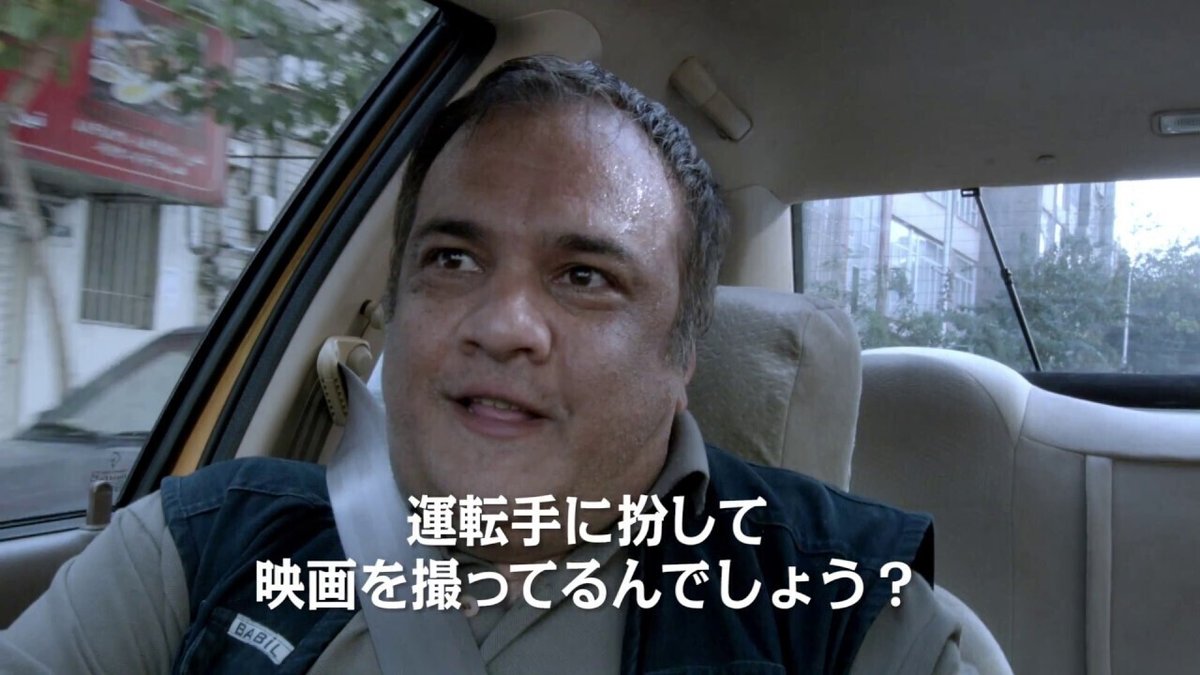

監督は自らタクシーを運転してテヘラン市内を流し、客を乗せ、その間に車内に幾つか設置した固定カメラで乗客と運転手である監督とのやりとりを撮影していく。

イランのこのタクシーは通常の5人乗りの乗用車のようだが、乗り合いタクシーのように様々な人が次々に乗ってきては隣り合って座り、知り合いでもないのにぺちゃぺちゃと喋り始める(イラン人は意外とお喋りなのだという)。そのまま車載カメラで撮っていても、確かに面白そうな場面を撮ることはできそうだ。

この方法は、実はとてもユニークだ。こういう方法ならイラン政府当局の目を誤魔化せるというわけである。

照明もマイクも小道具も撮影スタッフもいない。この状況を見咎められても「映画を撮っているわけではない。これは犯罪にあった時の証拠として車内の様子を記録しているドライブ・レコーダーなのだ」等と言い訳ができる(実際にカメラを見つけた乗客が「これドライブレコーダーですよね?」等と喋っているシーンもある)。

そのうえYoutuberのように手軽に撮影できる。予算も低く抑えられる。

斯くして「車載カメラで撮影された映像だけを繋ぎ合わせた映画」が誕生するに至ったのである。

このような経緯があるからこそ、本作はノンフィクションにも見えるし、フィクションにも見える。

このような曖昧な体裁になっている事がまず「国から映画製作を禁止された映画監督」というパナヒ監督の身分をありありと示しているのだと思う。

何しろ彼は「映画を撮影している」とバレると即逮捕されてしまうのだから。

フィクションなのかノンフィクションなのか、そんな事は些細な事だとは思うが、ぼく的には本作はフィンションだと感じた。

ノンフィクションにしては、筋立てが出来過ぎている。というのも、様々な伏線があり、イラン国内の様々な問題が車内の会話で浮き彫りにされていき、車の近くで事故や犯罪が発生するなど、これが1日で起こった出来事だと言うには、ドラマティックな出来事が起こり過ぎているのである。

イラン人はおしゃべりで、本作のように乗合タクシーの中に偶然居合わせた人たちが運転手も含めてぽんぽんと話し始めるというのは、さほど珍しくないのだという。

乗り合わせた乗客の中には「パナヒ監督ですよね?」と運転手が監督である事に気づく者も少なくない。

また、監督の知り合いも何人か乗ってくるので、監督の現状からして政府にまつわる問題がおしゃべりのテーマになる事も普通にあるのだろう。

そういう事情を加味しても、偶然撮れたノンフィクション映像だと言うには、この映画はちょっと面白すぎるのだ。

庶民の生活を撮った普通のドキュメンタリー映画でも、こういった一纏まりの意味の繋がりのある、しかも興味深いものを撮るためには何日も何か月も撮り続けなければならない事があるくらいなので、これが「たまたま偶然、車載カメラに映った」と言うには、少々出来過ぎだと思う。

あるいは半フィクション/半ノンフィクションという形式なのかもしれないが、それであってもこの映像の中に、明らかにパナヒ監督の主張が入っていると考えていいだろう。

まずノンフィクションに見える方法にしたのは「これが偽りない現在のイランの状況なのだ」という事を国外に知らしめる意味があっただろう。

という事で、タクシーの車内ではイラン国内で起こっている様々な事が、乗客たちによって語られていく。

本作の最初のほうでは、イラン国内の映画館では上映できない外国映画の海賊版DVDをカバンの中に入れて持ち歩き、連絡を貰った人の家に行って貸出するいかがわしいレンタルビデオ業者が出て来る。

この業者は運転手が映画監督のパナヒ監督である事を知っていて「パナヒさんですよね?タクシー運転手になったんですか?」等と声をかけて来るのである。

続けてこの業者「覚えてませんか?」と言ってくる。この業者、過去パナヒ監督の家にも赴いて海賊版の映画を貸し出していたのである。

どうやらイランでは、このような違法業者の手を借りなくては海外の映画も見る事ができないらしい、といった事がここで分かってくる。

こういった違法業者はDVDだけでなく、音楽CDに関しても違法業者がいるようで、本作にも街中でパナヒ監督のタクシーの窓を叩いて「いりませんか?」と勧めてくる業者が出て来る。

そして、海賊版映画レンタル業者は電話を貰った顧客の家の横にパナヒ監督のタクシーをつけさせる。

その家の若者は映画監督志望で大学で映画を学んでいるそうで、海外の「アート系の映画」を借りようとして、パナヒ監督に何かオススメはないかと聞いてくるのである。

また、彼はどんな題材を撮ればいいか悩んでいるとタクシー運転手であるパナヒ監督に相談してくる。

監督は「題材はどこかに存在してる。(何から始めたらいいか)それが1番難しい。誰も教えてやれない。自分で見つけるんだ」とアドバイスする。

これも、さりげない映画論のやりとりである。

また、パナヒ監督がタクシーのまま、学校を終えた姪を迎えに行って家まで乗せてやるシーンでは、おしゃべりな姪っ子が叔父であるパナヒ監督の横顔をカメラで撮影しながら「映画の授業で来月までに短編を1本撮ることになったの」と話し始める(因みに本作では、この姪のカメラから写し出された映像も作品の中に組み込まれているのである)。

この姪の学校でも映画の授業があるそうなのだが、その授業では先生から「上映可能な映画の条件」を教えられているのだという。それは例えば、以下のような事だった。

「女性はスカーフを被る事」、「ネクタイをしている人を善人として描いてはならない事」、「善人はイスラム教の聖人の名前にする事」、「俗悪なリアリズムを避ける事」とノートを見ながら姪がパナヒ監督に喋って聞かせる。

つまりはこれが、現在イラン国内で強いられている映画の検閲の内容を表しているというわけなのだ。

また、姪はその内「俗悪なリアリズム」という所に疑問を抱いていると言う。

「先生は現実を撮りなさいと言っておいて、本当の現実や暗くてイヤな現実は見せちゃダメって言うの。私には違いが全然分からない」と叔父に訴えかけてくる。

つまり、イランの公式な映画では、国内の暗い現状や社会問題などを入れる事ができないのである。

という事は、本作にも出て来る「犯罪の様子」や「事故現場の悲惨な様子」なども当局からの検閲にかかるという事となる。

例えそれが街中で普通に出会う出来事であっても、それを映画として映してはならないという事だ。

このように本作では所々のシーンで、たまたま乗り合わせた乗客らや姪の口から、国内の映画の扱われ方について語られていくのが見られる。

しかし、これほど都合よく関係者の口から「表現の不自由」を見事に表す様々なテーマが出て来るというのは、ちょっと出来過ぎかもしれない。

いくらイランが映画大国だとしても、一日使って流していたタクシーの車載カメラを見ていれば、パナヒ監督を巡る表現規制や映画論について自然と理解できるというのも出来過ぎている。

だが、それでも本作は「フィクション?ノンフィクション?」とどちらにも思えてしまうようなさりげなさがあるから、フィクションだったとしてもこれは単純にシナリオが上手いのだと言わねばならないだろう。

車載カメラはその他にも、次々にイランの国内事情を海外のわれわれに向けて訴えかけて来る。

例えば、交通事故にあって「病院まで夫を乗せて行って」と泣きながら乗ってきた女性と血まみれの男性のシーン。男性はうわごとのように「紙とペンを下さい」と訴えてくる。

何故なら遺言を残さないと、自分の持っている財産が何一つ妻に渡らないからなのだそうだ。遺言がなければ、妻は身の回りの品、一切合切を失って家からも追い出されてしまう事になるらしい。

途中でパナヒ監督の知り合いである女性の弁護士がタクシーに乗ってくる。

彼女はある女性らがバレーを見に行ったら逮捕されてしまったと話し始める。イランの女性はそういった娯楽も制限されているようなのである。

何人かはすぐ保釈されたが、その中の1名が108日間も拘留されていて、その女性に会いに行くのだという。

こういったエピソードからは、イラン国内における女性の扱いについても見えて来る。

このように、この映画ではタクシーの中で発生する会話やドラマによって、イラン社会の問題点がだんだんと浮き彫りにされていくのである。

それも、ぼーっと見ているだけではわからないくらいに、さりげない会話の中に潜んで見せられるのだ。

男女差別、表現規制、死刑問題、治安問題……情報統制下にあり、検閲を行って海外に国内の問題を隠そうとするイラン政府。

そうやって、政府がパナヒ監督の活動を制限すれば制限するほど、監督自身の存在が否応なく「国による表現規制」というテーマを帯びていく事となる。

思想弾圧をされればされるほど、監督の存在自体が深刻なテーマ性を帯びていくのである。

パナヒ監督は、そんな自分の姿をただ映すだけでいい。

これからも、政府がパナヒ監督の表現活動を規制しようとすればするほど、世界の映画人はイランに注目するようになっていく事だろう。

監督は、その存在自体が強いメッセージなのだ。