三点監視の応用.2 ―リフレ派.1(他:ディマンドプルインフレについて)―

ではまず「リフレ派」について「三点監視の図解」に応用してみます。

リフレ派、というのはリフレ理論、正確には「リフレーション理論」を唱える派閥で、学説の出身はニューケイジアンやシカゴ学派などの「主流派経済学」となります。

理論を極めて簡単に説明すると「デフレーション(デフレ)」を「ゆるやかにインフレーション(インフレ/物価上昇)させる理論」です。

後日改めて説明するかもしれませんが、

インフレには大雑把に言って

ディマンドプルインフレと、

コストプッシュインフレの

2種類あります。

私がその各インフレを定義づけるとするなら

ディマンドプルインフレ:市場における信用創造により、貨幣発行額が増えることによる物価の上昇

コストプッシュインフレ:信用創造によらない物価の上昇

本当に大雑把ですがこのように捉えています。

リフレーション(reflation)という言葉は、日本語訳で「通貨再膨張」=「信用創造を再び起こす」ことを示します。

つまりリフレ派の目指すインフレは「ディマンドプルインフレ」です。

因みに、この言葉も重要になるので、是非覚えておいて欲しいのですが、

ディマンドプルインフレとは

「需要/欲求(ディマンド)」と

「引っ張る/けん引する(プル)」という単語を組み合わせた

「物価上昇(インフレ)」という意味です。

つまり「私たちの『需要/欲求(ディマンド)』」が優先されることで発生するインフレのことです。

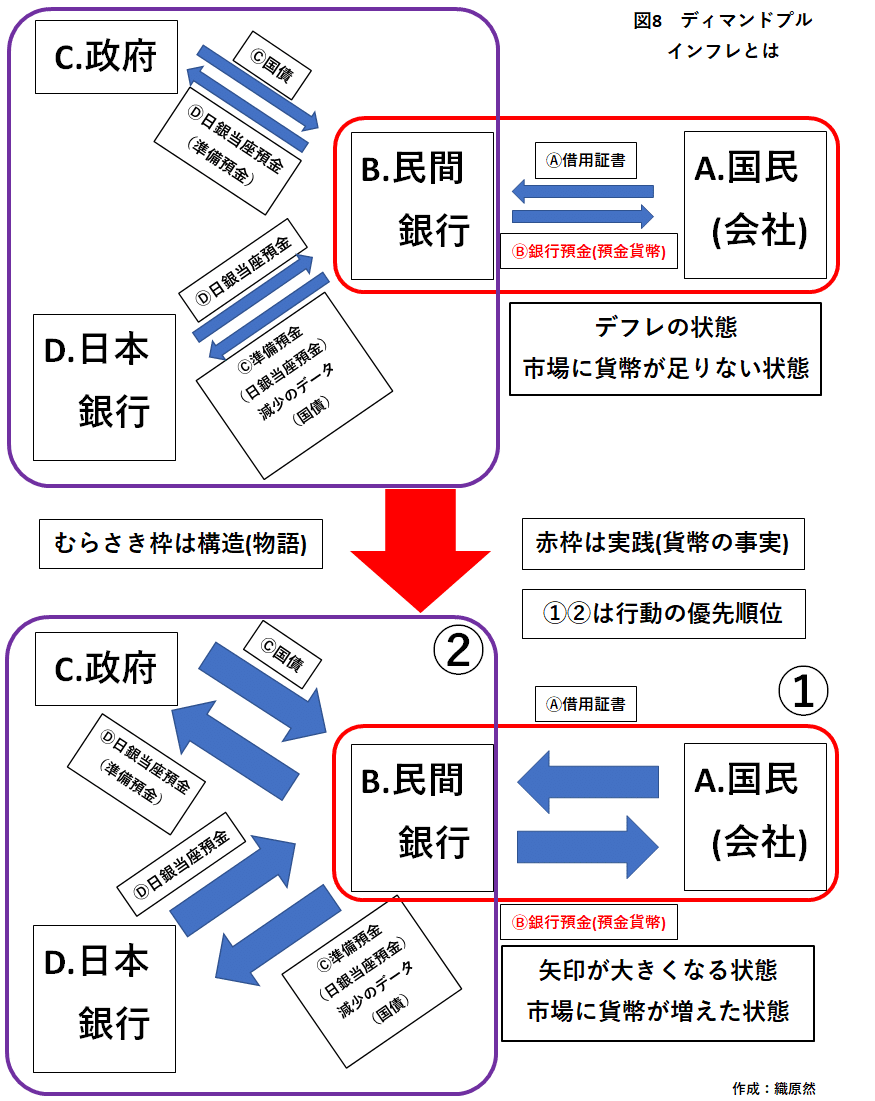

ではディマンドプルインフレを三点監視の図解で応用してみましょう。

全ての矢印が大きくなっているのが分かりますね?

全体の貨幣発行額が増えている状態を示しています。

そして番号を振っておりますが

①の赤枠の矢印が大きくなって、

それに引きずられ②の むらさき枠の矢印が大きくなり、

結果、全体の矢印が大きくなる、

という状況を示しています。

「私たちの『需要/欲求(ディマンド)』」は勿論、国民の「①の赤枠」です。

そしてそれに引っ張られて(プル)「②のむらさき枠」、そして全体の物価が上昇する(インフレ)ということです。

①、②の順番については以前にこちらでも別に解説しています。

詳細はマガジン「信用創造」の⑪~⑭までを通して読んでいただきたく思います。

さて、それではリフレ理論を三点監視の図解で応用してみましょう。

さて、ディマンドプルインフレと何が違うか?

それは単に「矢印が一か所だけしか大きくなっていない」というだけではありません。

今度は むらさき枠が①で赤枠が②となっております。

つまり、ディマンドプルインフレを引き起こすための行動の優先順位

赤枠→むらさき枠(全体)

とは真逆の

むらさき枠→赤枠(全体)

になっているのです。

つまり、

リフレーション理論(リフレ理論)とは

ディマンドプルインフレを引き起こしたい、

という動機はあるのに