持ち運べる建築などについて(スケッチ)

映像研には手を出すな!の作者である大童澄瞳氏のTwitterをフォローしているのだが、下記のツイートをみてアイデアが浮かんだ。持ち運べる建築について考える。

— 大童 澄瞳/Sumito Oowara (@dennou319) December 31, 2021

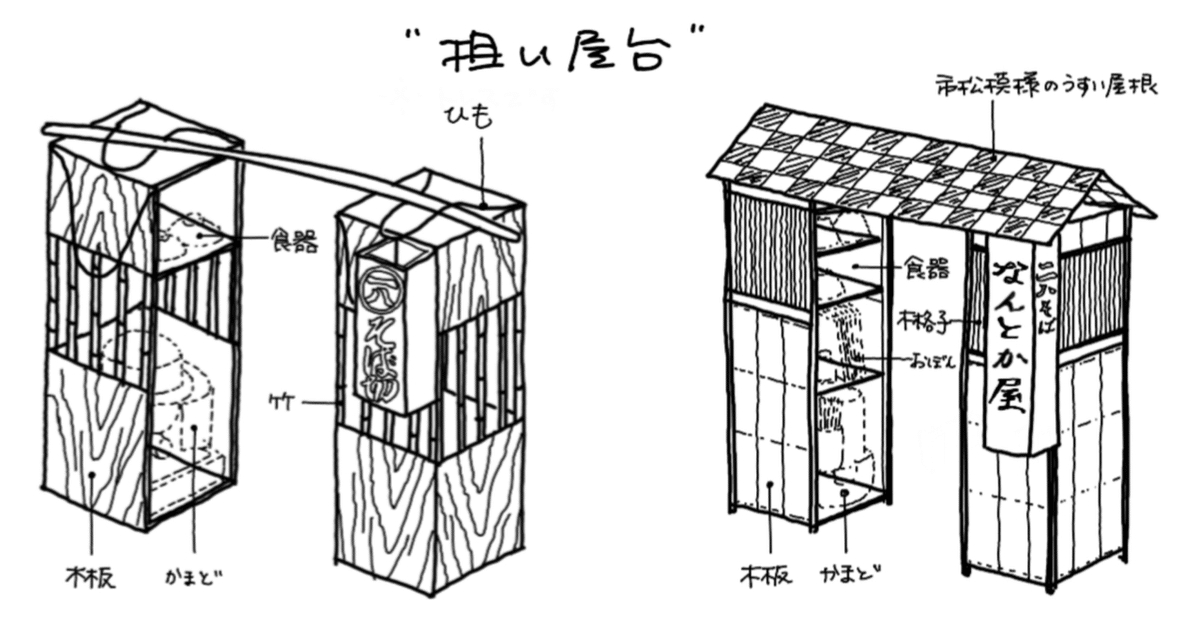

担い屋台

大童氏が描いているのは江戸時代の移動式蕎麦屋だ。色々調べたが、二八蕎麦とか夜鷹そば、夜鳴きそばという表現が見られた。背丈ほどの直方体2つに梁を掛け渡し、これでもって肩で担いで移動するわけである。この方式の屋台は担い屋台と呼ばれている。蕎麦屋以外には散見されなかった。屋根はあったりなかったりするが、蕎麦や蕎麦を調理するための道具、食器を納めるための収納を有している。ちなみに二八蕎麦の名前の由来である二八とは、当時の蕎麦の値段16文を九九で表現したものらしく、蕎麦粉と小麦粉の割合を示すようになったのはその後の話だという説がある。

担い屋台はほとんどの絵で同じような構造をしている。おそらく屋根のないものは初期のスタイルで、これが発展して誰かが屋根のあるスタイルを広めたに違いない。そうでなければもっと色々な差異が認められるはずだからだ。

幅450mm x 奥行450mm x 高さ1500mm程度の直方体の棚2つを木フレームで組んでおり、フレーム間に木板あるいは木・竹格子が嵌め込まれている。2つの棚は75cm程度離れて収納部が向き合う形に配置され、担ぎ棒あるいは梁がこの間に架け渡されている。屋根のある場合は、木板かあるいは障子のようなものが直方体の上にまたがる。屋根は市松模様で描かれていることが多い。行灯は屋根の有無に関わらず目立つ場所に取り付く。

蕎麦屋を営むための要素がここに凝縮されている。特に棚を観察すると綺麗に整頓されていることがわかる。棚の整理のされ方も概ね同じで上から食器類、おぼん、かまどのような具合だ。これを担ぐのだから総重量としてはかなりの重さになる。かつてはこの屋台が江戸のあらゆる場所に出現したらしい。その様子は下記を参照されたい。

復元されたものが江戸東京博物館で見られるようなので見てみよう。

移動する建築

移動する建築・持ち運べる建築などをキーワードにして調べればすでに色々な事例やアイデアが存在している。一般的なところでいうとトレーラーハウスは明らかに移動する建築だし、バラして移動するホームレスの住居も移動する建築の一つだ。伝統的なところではモンゴルの移動式住居のゲルがある。ドローイングならアーキグラムのウォーキング・シティーがあげられるだろうか。決して新しい概念などではない。ただ一般的に土地に定着しているものこそが建築だとされているので、持ち運べる建築はやや発展に乏しく分野としてはブルーオーシャン感がある。

これら移動する建築は多くの場合、次の3つのうちのいずれかあるいはその組み合わせになる。①組み立てられたものを分解して持ち運ぶもの、②展開されたものを折り畳んだりなどして格納し持ち運ぶもの、③車がついていてそのまま移動するもの、だ。

そのまま持ち運ぶということ

担い屋台が面白いのはこのどれにも当てはまらないところだろうか。使うときのそのままの形で持ち運ばれるタイプの建築は珍しい。その理由はおそらく単純で、先述した重量の問題が大きいだろう。人が持ち運べる重量の限度は持ち方にもよるが、自分の体重と同程度が限度と聞いたことがある。厚生労働省の通達では55kgが作業の限度とされているようだからまあ同じことだろう。

複数人いるならともかく一人で担ぐのだから55kgだと、木材換算で以下のようになる。

種 比重 容積m3

タモ 0.65 0.084

檜 0.41 0.134

杉 0.38 0.144

桐 0.3 0.183

試算してみた。どうやら檜でつくってギリギリ許容の重量という感じだ。計上していないものにかつぎ棒や屋根の重量もある。棚の中にものを入れたりすることを考えると実際使える木材量は半分くらいだろうか。板の重量が占める割合が多いのでここを軽量化していく必要がある。担い屋台が目線のあたりを木格子にしているものが多いのは重量対策のためだろう。

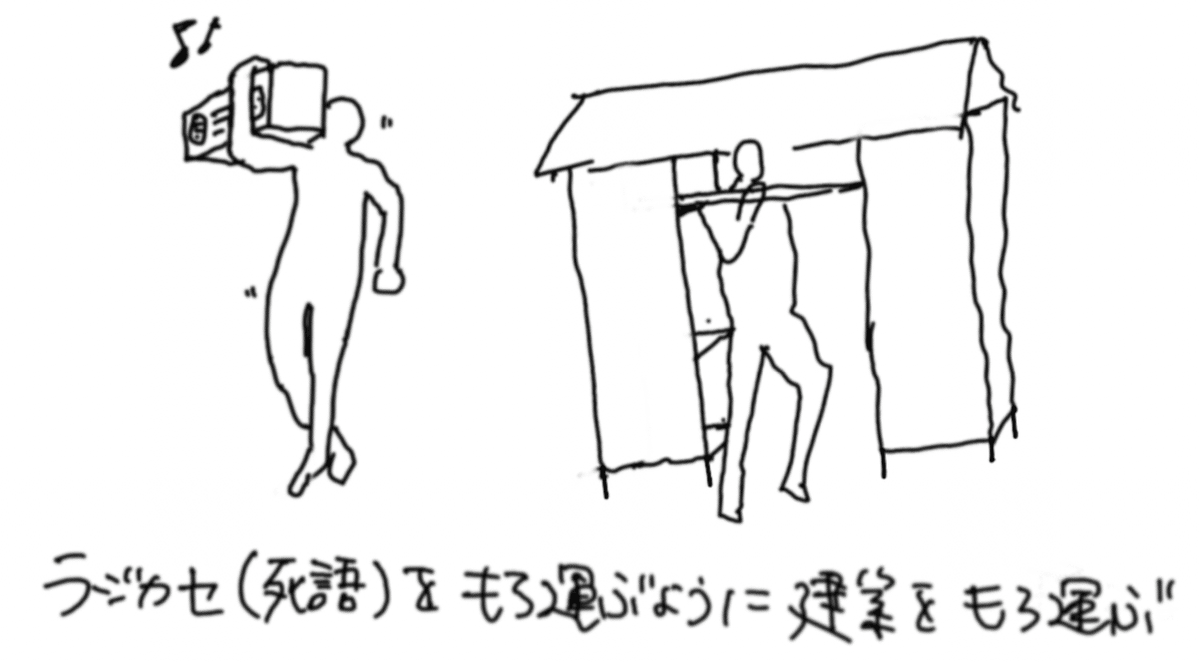

持ち運べる建築(スケッチ)

持ち運ぶ難しさが重量からきていることが確かめられた。それはそうと、やはり持ち運べると言うのはそれだけで良いものだ。私たちは持ち運べることの有り難さを携帯電話やスマートフォンで知っている。建築を持ち運ぶと言うことは空間を持ち運ぶと言うことだ。好きな空間をそのまま持ち歩けたらどうだろう。きっと楽しい。

先述したように重量を制限しなくてはならない。なるべくシンプルな形状でバリエーションをつくれば様々な用途に対応できる。以前書いたツリーハウスとこの辺りは同じような考え方になる。

これを量産し、展開する。

法律の話

ツリーハウスもそうだが、担い屋台は建築基準法上の建築ではないといえる。あらためて建築物の定義を確認する。

一 建築物 土地に定着する工作物

この法文では土地に定着するというのがどういうことか確認する必要がある。一般的に基礎があって地面に固定されていることを示すと思われているが、判例では容易には動かすことのできないコンテナなどはたとえ固定されていなくとも建築物として扱われる。例を示す。下記は千葉市の見解。

質問 「土地に定着するの…」の定着とはなんですか。

回答 定着とは必ずしも物理的に強固に土地に結合された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。

このため、基礎がなくても、容易に動かすことができないものは、土地に定着していると判断されます。

この見解の元となっているのは「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2017年度版」だ。たまたま神奈川県が関連資料をまとめてスキャンデータをpdfでアップロードしている。(著作権的にいいのかこれ?)

注意しなくてはならないのは車輪がついていようが土地に定着されているとみなされれば建築物になるということだ。トレーラーハウスときいて、建築確認がいらないというように理解するのは危険なのだ。

とはいえ担い屋台が建築物でないことはここまで整理した範囲で明らかだろう。担い屋台はいつだって容易に動かすことができる。

その先に

ここまで建築物とは何かを整理した。

私の所有している山林は基本的に建築不可であることを以前記したが、何か建築物でないものをつくるための整理でもある。せっかくなので建築不可の土地でもできることがあると示したい。