月刊ショスタコーヴィチvol.3 曲解編

執筆者:月ショス編集部

何番が好きですか?(気さくな挨拶)

私は11番ですね。

なんの話って、それはショスタコーヴィチの交響曲の話に決まってるんですけど、今回は10番についての回です。10月に演奏するので。11番の話がしたいんですが仕方がないので諦めます。

前回までとは文体が全然違いますが、筆者は一緒です。堅苦しいのも読みにくいので、こんな感じで行きます。ちなみにこれはいわゆる曲解説っていうものではございません。私が10番に対して思ってることをひたすら語りまくる回です。故に曲解編であります。

個人的な偏見に基づく解釈を垂れ流しますが、ショス10かくあるべし、という話ではありません。私はこう思って聴いてるし演奏してます、っていう話です。

第1楽章

序奏

結論から。

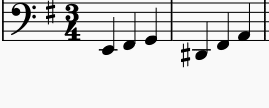

この交響曲は「ミ#ファソ」と「#レ#ファラ」で成り立っています。

……いきなりなんのこっちゃという感じだと思いますが、これを理解するだけでもこの交響曲がだいぶスッキリ見えてくると思うので、ぜひもう少しお付き合いください。

まず「ミ#ファソ」の方、音程関係を詳しく見てみましょう。大事なのがミ-ソの音程関係『短三度』です。暗い響きがする音程ですね。この音形を、今回は「短動機」と名付けます。今後の出現頻度はかなり高いです。

そして「#レ#ファラ」の方。外枠の音程関係は『減五度』というものになります。増四度とも呼ばれます。単体で聴くと強烈にぶつかった不協和な音程です。後々多くはないですが、たまに登場するので名付けておきましょう。これは「減動機」とします。

さて、この減五度の音程は西洋音楽上ではある「役割」を与えられがちなことで有名です。

こちら、サン=サーンスの『死の舞踏』ですが、ソロヴァイオリンが最高弦Eの調弦を半音下げているのは有名な話ですね。この結果、開放弦で先ほどの減五度(増四度)の響きが生まれるわけです。

ここでこの音程に与えられた役割とは何なのか。それは「死」や「悪魔」など、良くないことを表す象徴とされています。もともと非常に不協和な響きがするため、別名「悪魔の音程」と呼ばれることすらあります。

理論的には倍音に共通成分が少ないからうんぬん、だとかいろいろあるんですけど、専門的になってしまうので割愛します。

さて、この2つの動機に代表されるように、この曲は3つの音からなる音形が非常に支配的です。これさえ分かっていれば、この交響曲の5割は理解したも同然です。ほんとに。

これを踏まえて、やっと序奏の話に入るわけです。先に述べた通り、短動機と減動機を最初に低弦が提示するのですが、その後も実はこの動機群の変奏として解釈できます。

上の譜例において[ は短動機、〔 は減動機を表しています。逆行形は譜面を逆から演奏した形、反行形は上下あべこべに進行するように演奏した形ですが、これらの変奏形も上手く組み込まれています。「ミ#ファソ」に対してはそれぞれ「ソ#ファミ」と「ミレ#ド」とかになりますね。

ついでに、赤枠のこれも動機として取り上げておきます。

ただの伸ばしかと思いきや、意外にも重要な使われ方をする動機です。

重要なのは、半音下降の音程関係になります。バロック以前より、この音形は「涙の音形」として扱われてきました。半音で下がる様を、涙が流れ落ちる様子にかけているわけです。ほんとかよ?と思うかもしれないですが、昔の人が考えたことなので本当です。これは涙の動機と名付けておきましょう。

ついでに言うと、この動機を音名で表すとD→Esという進行が現れます。。3楽章以降に頻出するDSCH音形(Dmitri ShostakoviCHのイニシャルを取ったもの)との関連性も指摘できます。

こんなに文字数をかけて説明したこの動機群は、では一体何なのか。ここからが私の読解を語るターンです。

個人的な解釈として、減動機はスターリンやソヴィエト当局を表していると考えています。

これだけではあまりにも突飛な結論だけ言ってるようなので、補足しましょう。減五度が悪魔の音程という話は先ほどしました。短絡的ではありますが、これを踏まえて減動機を悪魔の動機と位置付けてみます。

それに対して、減動機に先行して提示されている短動機は何を象徴させればいいのか?短三度はありふれた音程なので、特に有名なキャラクター性を持っているわけではありません。

ここで、この交響曲についての背景知識が活きてきます。スターリンの死後に発表されたこの作品ですが、ショスタコーヴィチ自身、かの悪魔のことを憎く思っていたと考えることは自然な流れでしょう。スターリンの死に安堵した者の中には、多くの芸術家のみならず一般大衆も含まれていたに違いありません。

これを踏まえて短動機とは、スターリン時代に抑圧され、声を上げることが叶わなかった民衆の叫び、と考えるのはどうでしょうか。短動機が、というよりは序奏全体がそのようなイメージでしょうか。このセクションが弦楽合奏という、オーケストラで最も人数の多い部隊によって奏されることも、この説を裏付けることができます。今はまだ無理やりこじつけたと思うかもしれませんが、後々それなりに検証していきます。

というわけで重ねて言いますが、この交響曲はこれらの動機(音程関係)が、かなり支配的な役割を持たされています。動機によって各主題や全曲を構成する手法を、主題動機労作と言います。全体の統一感を聴き手に感じさせることのできる、古典的な作曲手法です。

例としてはベートーヴェンの第五交響曲あたりをイメージしてもらえれば分かりやすいでしょう。タタタターンで全曲を貫いたベートーヴェンに対して、ショスタコーヴィチはこの短動機と減動機で(またはその音程関係をもって)、同じ4楽章制の交響曲に挑むわけです。

ここで話を脱線させます。

ショスタコーヴィチのこのような古典回帰の試みは、彼にとっては何度か試みられていたものです。彼のこれまでの交響曲の中で4楽章制を取っているのは、1番・5番・7番となります。卒業制作の1番はさておき、5番と7番の大衆迎合的な性格は、明らかにこの古典的な4楽章制というスタイルを上手く活用しています。

そもそも、この時代に4楽章制の交響曲を、それも「苦悩から歓喜へ」のスローガンに代表される、ベートーヴェン以降伝統のスタイルの交響曲を書くこと自体が、周りにはどう思われていたのでしょうか。そして、ショスタコーヴィチ自身はどう感じていたのでしょうか?その疑問もある一方で、形式主義の誹りを受けながらも、結局のところ社会主義リアリズムを体現するのに、古典的交響曲の外観は都合のいいハコだったように思われます。

5番や7番では、特に動機労作が認められる書法を取っていないと言っていいと思いますが、10番では明らかに古典回帰した堅実な書法が認められます。10番という数字に到達し、ベートーヴェンを超えたショスタコーヴィチの、作曲家としての挑戦であったと解釈するのも、また一興ではないでしょうか。ベートーヴェンにもマーラーにも成し得なかった偉業に対し、先人へのリスペクトと反骨をもって、彼自身の語法で音楽を構築する必然性がありました。

提示部

さて、そろそろ呈示部に入りましょう。序奏が長すぎるとお客さん飽きますからね。私はこの曲初めて聴いた時、序奏が暗くて長いのでつまらんなあと思っておりました。7番みたいなファンサービスが足りないですよね。

【第一主題】

第一主題は3音の上行音形を元にしたテーマになります。短動機との関連が認められます。こうやって譜面を見ると、こんなに考えられていたのか、と思いませんか?

これを奏する楽器がクラリネットというのもポイントです。基本的にビブラートをかけないクラリネットは、淡々と物語を語るのに向いています。私のイメージです。この場面で連想するのは、陰影豊かにモノローグを綴るスナフキンですね。スナフキンあんまり知らんけど。何というか、さすらいの語り部みたいな印象です。

その後弦楽器に引き継がれたメロディは、なかなか劇的に展開されます。和音の繋ぎが上手な場面です。急に優しさを見せたと思ったらいきなり暴力を振るってきたり泣き喚きだしたり、メンヘラっぽい主題ですね。せっかく第一印象ダークでかっこいい感じだったのに。

もうちょっとちゃんと語れば、自我の分裂が見受けられるとも言えます。分裂症的な音楽といえば、クラシック界ではマーラーと結びつけるのがセオリーですが、ショスタコーヴィチのこのようなグロテスクな表現方法もなかなかのものだと思います。

癇癪の果てに、もう一度戻ってきたクラリネットが、感情に蓋をするように第一主題を終えます。譜例のように、同じ音形を2回繰り返して(後半2小節)フレーズを終えるのは、ショスタコーヴィチの常套手段です。念押しや諦観のイメージを私は感じます。

余談ですが、ショスタコーヴィチはよく主題提示に木管楽器のソロを使います。だいぶ個人的な感想ですが、客観的な態度の主題にしばしばクラリネットを用いているような気がします。一方で、本音の部分を語らせるのはオーボエやイングリッシュホルンを使っているイメージです。本音を口にはしなかったショスタコーヴィチですが、音楽には時に雄弁に語らせます。ダブルリードと二枚舌の相性が良いんじゃないですかね、っていう話です。

【第二主題】

第一主題の最後のピチカート伴奏系から発展して、薄気味悪いワルツの主題が低音域のフルートに現れます。なんというか、悪意を感じる旋律です。これ、私は死の舞踏のオマージュなのではないかと思います。狭い音域で行ったり来たりする旋律が、この楽器のこの音域に現れてなおかつ3拍子ということは、ショスタコーヴィチが意識して書いたのではないかと邪推せずにはいられないですね。

では、この主題が死者の踊りだとして、この交響曲に現れる必然性はどこにあるのでしょうか。それは、これが交響曲第10番であるところに答えを求めることができます。

先にも少し触れましたが、作曲家にとって10番という数字はそれなりに特別なものです。事実として、ベートーヴェン以降は9番で打ち止めになる作曲家が後をたたず、交響曲第9番を書くと死ぬ、というジンクスすら存在していました。この「第9の呪い」を恐れて、マーラーが8番の後の交響曲として『大地の歌』を発表したというのは有名な話です。

そんな風説をものともせず、10番に到達したショスタコーヴィチが「呪いのパロディ」として死をオマージュすると考えることは、想像に難くないのではないでしょうか。純粋に死を恐れていたショスタコーヴィチですが、この人は死に対して、アイロニーやユーモアで立ち向かおうとしていた節もあります。

この説を補強する話としてあげたいのが、前回も触れた交響曲第9番初稿問題です。この第二主題が、10番の第二主題に流用されているのです。

正直そんなに似てないんですけど、4:09からのホルンの音形なんかは比較的面影があるかもしれません。この主題、なんなんでしょうね?9番初稿では諧謔的が過ぎた第一主題に対して、闘争的なニュアンスを感じる主題として登場します。

これが何をイメージしていたのかはともかくとして、自身が9番で使おうと思っていた没テーマを死装束で飾り立てて再利用するなんて、なかなかどうして冒涜的ではないですか?初稿版9番を発表してスターリンの怒りを買って処刑されるというルートの世界線もあったかもしれません。つまりこれは、自虐的死の舞踏なのではないか、というのが私の見解です。

生者であるショスタコーヴィチが、もしかすると10番に到達することなく抹殺された自分を踊らせていると考えると、良い性格してるじゃないかと思いませんか?

さらに補足しておきましょう。

この主題では、オクターブの12音全てが使われています。これによっていわゆる「半音階的な」と言われる不気味で神経質なニュアンスが出てきます。R・シュトラウスの英雄の生涯で、英雄の敵を表す場面でフルートが同様にオクターブ内の11音を使うフレーズを提示するのですが、ここの類似点も考察の余地がある気がします。

そんな中で後半に出てくるこのフレーズ、DSCHの並び替えがいるんですよね。果たして偶然か意図したものか……。どう思いますか?

第二主題は対位法的な展開も見せつつ、比較的穏当に提示されていきます。そしてこの交響曲で最も重要で、最も出来の良い場面に進んでいきます。

【展開部の前に】

みなさんファゴットって知ってますか?あの何となくとぼけたような音がするアレです。その独特な音色と意外にも高い機動力から、道化的な役回りをさせられることが多い楽器です。

ショスタコーヴィチは、ファゴットを偏愛している作曲家でした。交響曲第1番の序奏からソロを与え、9番に至っては4楽章がまるまるファゴットのための楽章です。5楽章の冒頭でも立派な道化としての役回りを与えられていますね。

しかしショスタコーヴィチがファゴットに求めていた役割は、それだけではありませんでした。これが明らかに他の作曲家とは異なるところです。すなわち、「真理を語る白痴」としての立ち位置を期待していたのです。

これはこの交響曲を語る上でも非常に重要なので、多少長くなりますが説明していきます。白痴とは今は差別用語なのであんまり良くないんですけど、知恵遅れとか障がいのある人みたいな感じのイメージです。それが真理を語るとはどういうことでしょうか?

それでは突然ですが、ここで宗教の話をします。ロシアは大まかに言って、キリスト教のなかでもロシア正教会が支配的な国でした。この宗派には、聖人の称号の一つとして「聖愚者」なるものが存在します。

ユロージヴイとも呼ばれる聖愚者は、ぼろきれを身にまとい、乞食のような生活を送りながら、俗世の行いを狂気的に批判します。何のために?信仰すべきキリストの行いの追体験のためです。この行いを通して自らをキリストに近づけることが、彼らの狙いだったとされています。聖愚者は時の支配者にも優遇され、皇帝に無礼にも説教したとしても処罰されなかった、との言い伝えすらあります。

……本当に?という感じですが、これがロシアの伝統として存在していたのは事実です。人に笑われる身なりで知恵遅れの愚者が、その常軌を逸した言動で俗世のあらゆるものを笑い飛ばし罵り批判するという構図が、正教会の伝統として認められていたんですね。異常者であるが故に見通せる真理があるとして、彼らが崇拝の対象になっていたというのは、なかなかイメージしにくいですが……。

ただ実際のところ、聖愚者の特権を目当てに信仰心もなくただ騒ぎ立てる健常者や、単に知恵遅れだったり精神を病んだりした人との区別は難しかったようです。それはそうでしょうね。

ともかく、みすぼらしい風貌で狂気的な言動をするなんかあぶない人でも、真理が見通せるすごい奴なんじゃね?っていう気持ちで接しましょうという態度が、ロシア正教会の伝統として根付いていたわけです。実際のところ聖愚者などではない、ただの白痴だったとしてもです。これはロシア文学や演劇にも受け継がれており、当然ショスタコーヴィチにも影響を与えています。

ソヴィエト政府は、宗教を弾圧していました。大っぴらにキリスト信仰を公言することはできず、この時代には聖愚者の概念も希薄になっています。ついでに、ショスタコーヴィチ自身も無宗教者だったようです。それでも彼には「ロシア」の伝統に対する強い愛着と興味がありました。

さて、その真理を語るべき狂人の役回りを任されたのが、ファゴットという楽器なわけです。大変ですね。本当に。

【展開部】

やっとこさ展開部に来ました。先に述べたようにファゴットが、第一主題を奏でます。序奏主題に分断されながら進行しますが、この場面で登場するのは短動機による第一主題前半部が主となります。

白痴を擁してまでショスタコーヴィチが伝えたかった本音の部分であると推測できます。ここは一体何を表現しているのでしょうか?

彼の作品の中で、ファゴットが旋律を担当する時は概ね「ソロ対伴奏」という構図であることが多い気がします。しかしこの部分は、ファゴットパート(木管低音)アンサンブルとして、弦楽器の伴奏すら排除されています。この辺りが読み解く鍵になりそうです。

繰り返しになりますが、1stファゴット(聖愚者)が奏でる第一主題に対し、2nd&コントラファゴットは序奏主題で合いの手を入れます。ここで、序奏主題はどんなものだったか思い出してみましょう。

この交響曲の序奏は、抑圧されてきた民衆の叫びであると先に述べました。そうであるとすると、ファゴットにこれを演奏させる展開部というのは、どう解釈できるでしょうか?

繰り返しになりますが、ショスタコーヴィチはファゴットに、白痴としてのキャラクターを見出していました。苦しみを訴える民衆の怨嗟は、モブ白痴によって代弁されます。そこに対比させ共存させる形で、聖愚者の語りが際立つという構図はどうでしょうか?

聖愚者が歌うこの第一主題というのは、実はショスタコーヴィチが最も大事にしていたものだったことがここで判明します。彼の本意であり、語らせるべき真理であったわけです。

そして死のパロディたる第二主題を巻き込みながら、音楽は巨大に展開していきます。ここらへんは作曲が上手いなあと思うところなのですが、何を表しているのかという本筋からは逸れるので割愛します。盛り上がってかっこいいですよね。

ただそれなりの長さの展開部に何も触れないのもアレなので、一箇所だけ推しポイントに触れておきますと、こちらの譜例のところでございます。

ここドラが鳴るんですよね。

ドラがなる曲は名曲ですよね。

それはさておき、ここで鳴っている和音が注目ポイントです。並の作曲家ならただのFコードで済ませるところ、ショスタコーヴィチはベースにH音を持たせています。これによって何が起きるかというと、H-Fの減五度が現れるんですよ。これは本当に大変なことですよ。

ここは1楽章の実質的なクライマックスの場面です。そんな場所に悪魔の音程を忍ばせているのです。どんなに民衆が声を上げようと、スターリンがいなくなろうと、われわれは悪魔の影から逃れられない、と言わんばかりではないでしょうか。

この後のヴァイオリンがのたうち回るようなテーマも、第一主題の動きを元にしています。管楽器のコラールも涙の動機と第一主題を模したものですし、低音楽器群は序奏主題をこれでもかとぶつけてきます。このセクションでは、第二主題はお飾り程度にしか用いられず、聖愚者の語る真理たる第一主題と、民衆の声としての序奏主題に重きが置かれていることが分かります。

再現部

クラリネットによる短動機の二重奏に導かれ、再現部が開始されます。提示部で最初の語り部としての役割を担っていたクラリネットが、今度は真理の主題ではなく死臭漂う第二主題をアイロニカルに奏でます。それもデュエットの形で。クラリネットという登場人物は、オリジナルのテーマを捨てて、対抗馬に鞍替えしてしまったのです。それが望んでか望まずかは解釈の余地があるとして。これは何という皮肉でしょうか。

はっきり言って再現部は、この楽章で一番興味を持ってもらえない箇所なんですが、エッセンスとしては醜悪な作りになっているのでそこを書いていきたいと思います。

ソナタ形式の定石では、再現部は当然第一主題から入っていくものです。ですが、この作品においてショスタコーヴィチは上述の通り、第二主題から再現部を開始します。そして第一主題は姿を見せません。

こういうやや型破りとも言える形式は、しばしばショスタコーヴィチが好んで使ったものでした。例えば交響曲第7番の第1楽章では、提示部で現れた2つの主題とは全く無関係の主題が展開部を蹂躙します。ソナタ形式という古典的枠組みを用いながら、最後まで教科書通りに作る気はさらさらない、という実践例ですね。それでいて構成感を損なわず、説得力ある楽曲に仕上げているところが、さすがショスタコーヴィチというところですね。

さて、この第一主題を欠いた再現部とは何なのでしょうか?これはもう結論から言ってしまいますが、真理を語るものの敗北でしょう。展開部であれだけ切実に、大見得を切っていた第一主題が、再現部で完全に無視されているというのは、いかにもソヴィエトらしくて悲劇的な展開ですね。要は悪魔の象徴たる第二主題に、主役を取って代わられたわけです。

真に語りたかったことは当局に圧殺され、何も口にできなかったショスタコーヴィチの生き様が、スターリンの死後に書かれたこの交響曲にすら現れているというのが、このセクションの本質ではないでしょうか。

再現部終盤のヴィオラの長いモノローグも、低弦が一瞬の長和音を響かせたのち順次、減五度に転じることから、その性格は陰鬱なものであることが示唆されます。結局のところ、悪魔の支配下を脱することは叶わないのだというメッセージであると、私はそう捉えています。

コーダ

やっとコーダに辿り着きました。長かったですね。終結部は序奏主題を再現したものに第一主題が絡む形で展開されます。この再現も色々と工夫が施されています。

冒頭では低弦のみで提示されていた主題は、ここでは木管楽器のコラールとして奏されます。私にはこれは、この楽章で描かれたものへの弔いのように聴こえます。

これに続く弦楽器のフレーズは、ミュートを伴っていることを加味しても、冒頭とは明らかに印象が異なります。静寂の中に煮え切らない不満を滲ませていた序奏とは対照的に、敗北が決定的になったコーダでは諦観の念が支配的です。

序奏の再現ののち、ヴァイオリンにより第一主題の断片が、白鳥の歌のように現れます。そして2本のピッコロが、この悲劇的な結末を迎え入れます。ここの伴奏は弦のロングトーンですが、空虚五度になっているのがポイントですね。今までには出てこなかった、珍しい鳴らし方です。

ショスタコーヴィチは高音楽器の弱音に、並々ならぬ関心があると見受けられます。交響曲で言えば、第4番終楽章なんて弦のロングトーンの上でチェレスタが疑問符を投げかけるような、典型的なショスタコ印の曲の閉じ方です。これは第5番1楽章にも共通ですね。

チェレスタでは明らかに絶望の色が濃く、泣き笑いを交えた眠るような死が描かれているように感じられます。対してピッコロではどうでしょうか?

この楽章では、ピッコロの中音域で幕引きを迎えます。トゥッティのなかではあまり目立たない音域ですが、ソロとなると独特の存在感を発揮します。悪く言えば成熟していない音色なんですよね。繊細の逆にある音色と言ってもいいかもしれません。今までのストーリーからしたら、確実に浮いている。でも、この異質さこそがショスタコーヴィチの狙いだったはずです。

この楽章の終わり方は、過去作品同様、高音楽器に締めを任せる手法を踏襲しつつ、描いているものは異なると考えます。チェレスタというメカニカルな楽器から、何とか人間的な感情を描き出そうとしていた過去作に対し、今作では人の息から音色を作り出すピッコロに、能面のような無機質な死に様を要求しています。敗北に対しても、あらゆる感情は推し隠さなくてはいけなかったのです。ここが過去作品とは異なる点であり、交響曲第10番で描かれるものの本質ではないでしょうか。

ショスタコーヴィチはこの作品について、「人間的な感情と情熱とを描きたかった」と述べています。これは珍しく、作曲者本人の口から出た言葉であるとされています。

この事実を踏まえた上でつまるところ、この楽章は圧政に苦しんだソヴィエトの民に向け、事実を描き出したドキュメンタリーであると同時に、ショスタコーヴィチ自身のパーソナルなトラウマを赤裸々に語った、私小説的作品でもあると考えています。思想を弾圧され、自由を奪われていた「われわれ」が、そして「わたし」が、どのような感情を持って生きていたのか。それを追体験できる、稀有な音楽作品であるというのが、私のこの楽章に対しての向き合い方です。