カスタマーサクセス 「ハイタッチ」組織の組織作り入門~1から始めるカスタマーサクセス組織構築

先日、とあるカスタマーサクセス部門の方から「ハイタッチ」のカスタマーサクセスが属人化になっており、もっと効率を高めたいという相談をいただきました。

いろいろな人に相談をしたり、情報したりしている方なのですが「ハイタッチについて体系的にまとめられたノウハウが意外と少ない」と嘆いていました。

そこで本記事ではハイタッチのカスタマーサクセス組織作りについて、標準化や型化の方法を解説し、属人化から脱する方法について解説します。

※なお、本記事の作成においてはhubspotの営業マーケティング組織を責任者として率いたマーク・ロベルジュ氏の書籍を参考にさせて戴きました。

カスタマーサクセス組織作り:型化の3つのポイント

まず、大枠としてカスタマーサクセスの組織を型化していくには「採用」「育成」「マネジメント」の3つを体系的に設計していく必要があります。

採用する人がバラバラ、育成もバラバラ、マネジメントもバラバラ、の状態では属人化を招いていまいます。

属人化を防ぐには、体系的な組織設計のうえ、同じインプット、同じアウトプットが出せる仕組みを作らなければなりません。

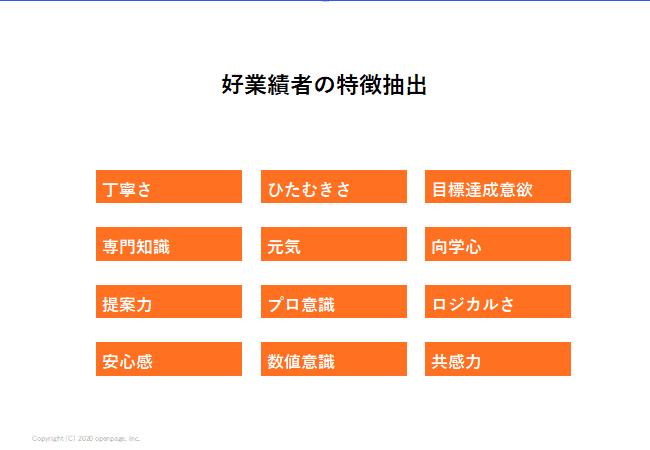

カスタマーサクセス①採用の型化:好業績メンバーの特徴を抽出する

まずは採用の型化です。ハイタッチのカスタマーサクセスを属人化しないよう行うためには、好業績の担当者のコンピテンシー(スキル・マインド・考え方)を言語化し、その人に寄せた採用をするべきです。

違うスキル、違うマインド、違う考え方であればあるほど、組織が期待する方向性とは違うアウトプットを出しがちです。

標準化する組織作りの観点では、ヒアリングや観察などでカスタマーサクセスとして自社で活躍している人の特徴を洗い出して、その人に似た人を採用する努力をしましょう。

実は、取り扱う製品や、経営陣のタイプなどから、同じカスタマーサクセスの人といっても、優れている点が異なるのです。

カスタマーサクセス①採用の型化:組織によって強みは異なる

例えば「①丁寧なサポートが特徴」とは、丁寧さ・安心感・共感力といった顧客対応の丁寧さが強いカスタマーサクセスです。

カスタマーサポート経験者が近いかもしれません。

「②強い目標達成意識が特徴」のカスタマーサクセスは、「数値意識」や「目標達成意欲」を持って継続契約やクロスセルの金額を競い合うような組織です。営業出身者がこれに近いと思います。

「③高いコンサル力が特徴」のカスタマーサクセスは「専門知識」や「ロジカルさ」などコンサルタント職に近いイメージです。

これらはあくまで例ですが、このように同じカスタマーサクセスといっても活躍できる人の特徴は変わってきます。

自社はどんな人がたくさんいるべきカスタマーサクセス部門なのかを整理して考えてみると良いでしょう。

カスタマーサクセス①採用の型化:自社の活躍要件に沿った面接質問の設計をする

そして、自社のカスタマーサクセスはこんな要素を持った人が活躍する、と明確に言語化できれば、次は自社で活躍できる人を採用で見極めるための面接を設計し、型化しましょう。

重要要素の項目ごとにそれを見極める質問を設計して、面接時の回答から自社で活躍している人のイメージと近いのか判断するのです。

例えば上記の図では、「丁寧さ」が最も重要な項目と考え、他の質問よりも多くの質問を設計しています。

※このように構造的に同じ質問を設計し、手順通りに質問をして見極める手法を「構造化面接法」と呼ばれています。

カスタマーサクセス①採用の型化:実際の業務がイメージできる面接質問をする

また面接時は、実際のカスタマーサクセス業務のシーンを想定できるような、実務に関する質問をしたほうが良いでしょう。

その回答内容から、「この方にお客様を任せたらこんな仕事をするんだろうな・・・」と想像できるようにするのです。

面接でどんな項目をどのように聞くか、は面接官によってバラバラに行ってしまっている会社が多いです。

人事含む面接官と質問内容を共有し、回答を採用管理システムやスプレッドシートに記録するルールにすることで、構造的な質問をする癖付けができるようになります。

カスタマーサクセス①採用の型化:自社の強みに即した採用体験をつくる

また、面接では単に見極めるだけではなく、候補者に自社に来たいと思ってもらえるようアピールをするべきです。

そのうえでは、自社が重要と考える要素を、自社の採用活動の中でも工夫して候補者に対して実践する手段はないか考えましょう。

例えば自社で「丁寧さ」「安心感」を重要と考えるのであれば、候補者の採用体験も同じように提供するべきです。

自社が大切にしていることを採用でも重点的に行うことで、よりこの企業姿勢に共感できる方が採用できるようになります。

カスタマーサクセス②育成の型化:成功に至るジャーニーを言語化する

採用の次は育成です。

育成において重要なのは、顧客がどのように成功していくのかの道筋について共通の認識を持たせることです。

こちらの図は顧客が成功するうえで踏むシンプルなステップを可視化しましたが、何がマイルストーンとなり、どのような順序で成功に向かっていくかを「サクセスジャーニー」として共通言語化するべきです。

※pottosやHiCustomerなどヘルススコア系のカスタマーサクセスツールでは、この情報がツール設定に必要となるため、先方のカスタマーサクセス担当者がこれらを設定することを助けてくれるはずです。(海外ではGainsightもよくワークショップを行っています。)

カスタマーサクセス②育成の型化:ジャーニーステップを前に進める手法を整備する

育成の観点でもう一歩踏み込んで行いたいのは、サクセスジャーニーのステップとステップを橋渡しする、あるステップから次のステップへ前進・転換するためのコンテンツやツールを整備しておくことです。

成功までのマイルストーンはステップ1「○○」とステップ2「○○」…があり、ステップ1からステップ2までの転換はXXを使ってサポートする

と言語化されていれば、カスタマーサクセスのメンバーのサポートのばらつきが減り、業務が標準化されます。

カスタマーサクセス②育成の型化:ジャーニーステップを前に進める手法を研修でレクチャーする

ステップを次に進める(転換する)ためのアクションが言語化された、その次にやるべきは、各支援を自社のメンバーに身に着けてもらうための研修を全てステップで設計して受講していただくことです。

このコンテンツ&ツールをこう使うんだ、と一律同じインプットをしてもらうことで、一層の業務標準化を行うことができます。

カスタマーサクセス②育成の型化:実際に顧客のジャーニーを体験する

また、「実はカスタマーサクセスなのに自社のツールをちゃんと使ったことがない」という方がいらっしゃったりします。その状態で現場配属されてしまうと、ツールを利用する顧客の大変さをわからないまま、無理のあるサポートをしかねません。顧客の視点でサポートが出来るためにあってはならないことです。

実際に顧客が体験するサクセスジャーニーのマイルストーン通りに、まだ現場配属される前にカスタマーサクセス配属メンバーに体験してもらうことはマストでしょう。

例えばSEOのマーケティングツールのカスタマーサクセスであれば、実際にそのツールを使って自分のブログのSEO効果を高める、といった実演研修を体験させるべきです。

その中で、何が大変だったか、どこでつまづいたかを研修後に振り返っていただくことで、お客様へのカスタマーサクセス支援も、顧客の大変さを自分ごととして理解しながら説明できるようになります。

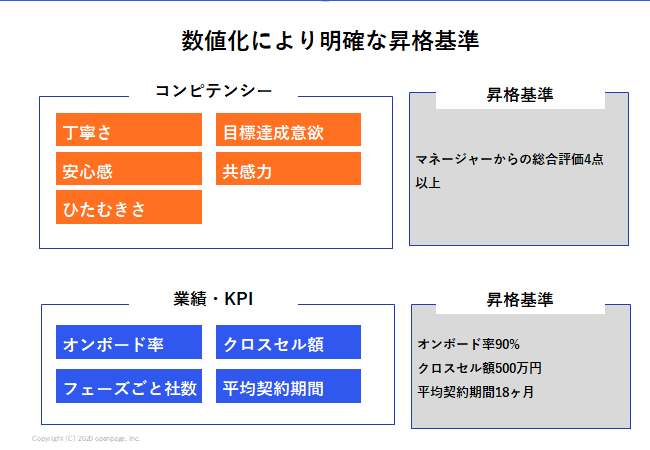

カスタマーサクセス③マネジメントの型化:共通の評価ポイントでマネージャーが育成計画をつくる

次にマネジメントです。カスタマーサクセスにおけるマネジメントで重要なことは、活躍するカスタマーサクセスのコンピテンシーと重要な業績・KPI指標を元に、どのようにメンバーを育成するかマネージャーに計画を考えてもらうことです。

マネジメントにおいても何も準備をせず任せてしまうと、各人バラバラのマネジメントをしてしまうので、自社は何を大事にしていて、何をメンバーに伸ばしてほしいのかをカスタマーサクセス部門で明確にしておく必要があるのです。

カスタマーサクセス③マネジメントの型化:ジャーニーの転換率を軸にした振り返り

また、実際の計数マネジメントにおいては、顧客を起点に考えるのであれば、サクセスジャーニーの転換率の状況を見ながらメンバーに指導できるべきです。

メンバーが担当している企業のサクセスジャーニーの転換率を測り、どこが出来ていてどこが出来ていないのか、ステップ転換を図るためのサポートは研修通り出来ているのかをチェックします。

メンバーにも苦手な点をステップごとに振り返ってもらうことで、より業務の型についての意識が強まり、標準化されたマネジメントが出来るようになります。

カスタマーサクセス③マネジメントの型化:表彰制度で期待する指標に集中させる

マネージャーのマネジメントに加えて、もう一つ型化の仕組みとしてうまく取り入れたいのは「表彰制度」です。

表彰制度は単にメンバーのモチベーションを上げるためだけに行うのではなく、カスタマーサクセス部門として戦略的に行うべきです。

戦略的にというのは、表彰制度で評価する指標を、カスタマーサクセスとして集中して置いたい指標に設定をするべきだということです。

これを毎月や毎Qで設計することで、何が重要な指標で、それをどう追っていくのかがゲーム性を持って考えるキッカケ作りにできます。

カスタマーサクセス③マネジメントの型化:昇格の明確な指標を定める

もし可能であれば、人事評価の基準も、育成やマネジメントで使っている指標と同じものを使い、言語化しておくべきです。

多くの組織では、マネージャー判断による曖昧な評価により疲弊している現場が目立ちます。

カスタマーサクセスとして重要な指標のハイパフォーマーであること、カスタマーサクセス好業績者とされるコンピテンシーを兼ね備えている方を、組織で昇格をさせるようにすれば、メンバーが集中すべき指標や目指すべき姿が明確になります。

おわりに

お読みいただきありがとうございました。

もしよろしければ、記事のシェア・Twitterのフォローをお願いします。

既にSNS経由で数十人からカスタマーサクセスの悩み相談を受けており、個社の製品や組織に合わせてお応えするようにしております。TwitterのDMで気軽にご連絡ください。

藤島 誓也:Twitterアカウント

https://twitter.com/seiya_fujishima