子どもにとってたいせつなこと。

こんにちは。 絵本ライフスタイリストのうたむらあかねです。

今回も本の思い出にからめて大切なことを書こうと思います。

わたしは我が子にたくさんの本を読んできましたが、わたし自身は両親に本を読んでもらった思い出はすくなくて。

読書家の父は自分の書棚を持っていましたが、子どもの本は(覚えているかぎりでは)5冊くらいしか家にありませんでした。

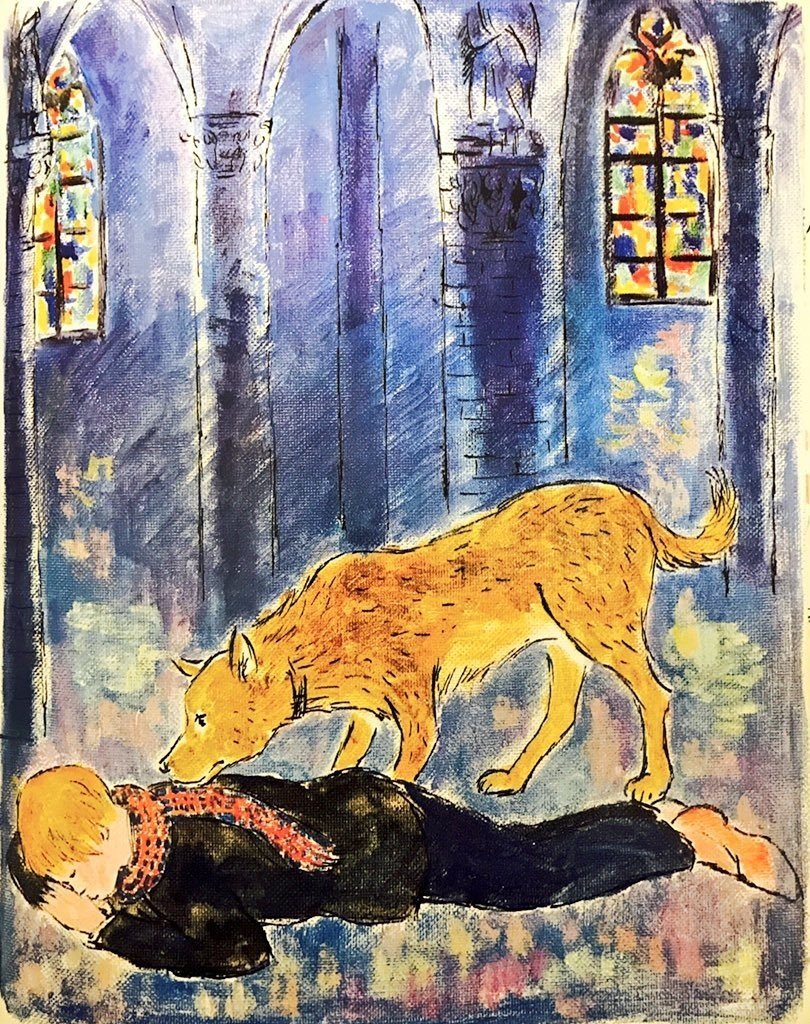

母が読んでくれた唯一の本は「フランダースの犬」。絵が素敵で。ひとりでめくっては見入っていました。大人になってからわかったことですが、わたしの家にあった「フランダースの犬」は、あの「かばくん」(岸田衿子/作 福音館)を描いた絵本画家・中谷千代子さんのものでした。

他には初井滋さんや安野光雅さんの絵本。数は少なくても上質な絵本が近くにあったわけです(これはたまたま。まさに奇跡のように。)

父が何度か読んでくれた本はやはり一冊だけです。

こちらはアメリカの絵本作家のものだと思うのですがタイトル不明です。でも本の感じや絵は鮮やかに思い出せます。

何よりこの本を読んでくれるときの父が別人のようだった。カギ括弧のセリフを読むのが抜群にうまくて臨場感にあふれ、子どものわたしは物語にあそびました。

父は幼いころ児童劇団に所属していたので、昔取った杵柄、抑揚のつけ方やセリフまわしが上手かったのです。

「フランダースの犬」を母の声で聴いたことだけでなく、その時の部屋の様子、暗さ、温度。すべてひっくるめてわたしには「フランダースの犬」。記憶は今も鮮やかです。

※「フランダースの犬」(ウィーダ/原作 神沢利子/訳 中谷千代子/絵 世界文化社)

※「フランダースの犬」(ウィーダ/原作 神沢利子/訳 中谷千代子/絵 世界文化社)

父の声色の巧みさやそれを聴いたときの驚き、本の色彩や大きさ、父との距離感。それらはすべて、あたたかいよい思い出です。

どんな本であろうと、子どもは読んでくれた人やその時の感情を胸に刻むのです。

自分の体験から言えるのは、何を読んでもらったかではなく、誰に読んでもらったかが大事なんだということ。

思い出は本でなくたっていい。サッカーだって、ままごと遊びだっていい。

何をしたかではなく、誰としたか…。 この大切さを改めておもうのです。

では、また。