親ではなく、ひとりのおとなとして…。

絵本「ぼくのおじさん」

作:アーノルド・ロベル 訳:三木 卓 文化出版局

突然の悲しみに遭遇した人を支えようとするとき、どんな言葉をかけ、何をしてあげればいいのか…もし、それが子どもであったなら?

ここに、静かな答えがある…とおもった。

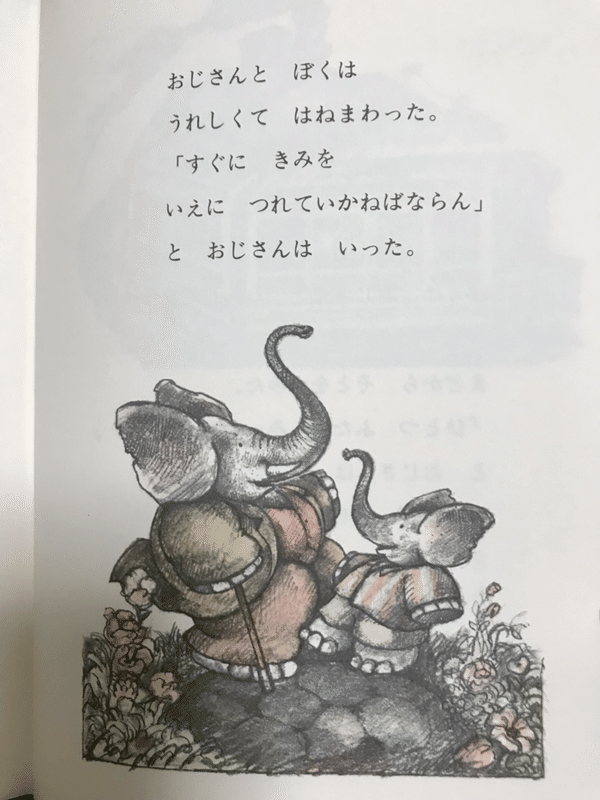

たまたま同行しなかった家族旅行で両親が事故に遭い、突然孤児になってしまったゾウの少年。

ひとりぼっちになった少年のもとへ、彼を引き取るためにおじさんが現れる。

文章から推測するに…少年はそれまで、おじさんとの交流はあまりなかったよう。

突然目の前に現れたおじさんを見つめる少年に向かっておじさんは問いかける。

「きみは なにを みているのかな?…ああ そうか。 わしの しわ みているんだな」

「ずいぶん たくさん ありますね」と ぼくは いった。

「いっぽんの きの はっぱよりも たくさんある。 はまべの すなつぶよりも たくさん ある。 そらの ほしよりも たくさん ある」

冒頭、おじさんと少年はこんな会話を交わす。

おじさんと少年は汽車に乗っておじさんの家へ向かう。

その車中でおじさんは車窓に流れる電柱を数えたり、家や畑を数えはじめる。

「ひとつ、ふたつ、みっつ…」 流れる風景が早すぎて途中で数え切れなくなったおじさんを、少年は不思議な眼でみている。

うんうん。今のわたしならわかる。

おじさんは、少年を少しずつ落ちつせているんだ。

「どれも これも はやすぎて だめだよ まったく…」 なんていうユーモアを交えて、おじさんは最後に手元にあるピーナツを数え始める。

「こいつは かぞえやすいぞ。 みんな きみの ひざの うえに あつまっていて おとなしくしているからな」。

少年は数えながらピーナツを全部食べてしまう。

少年との距離を少しずつ縮めながら、少年を落ち着かせるゾウおじさん、見事だ!

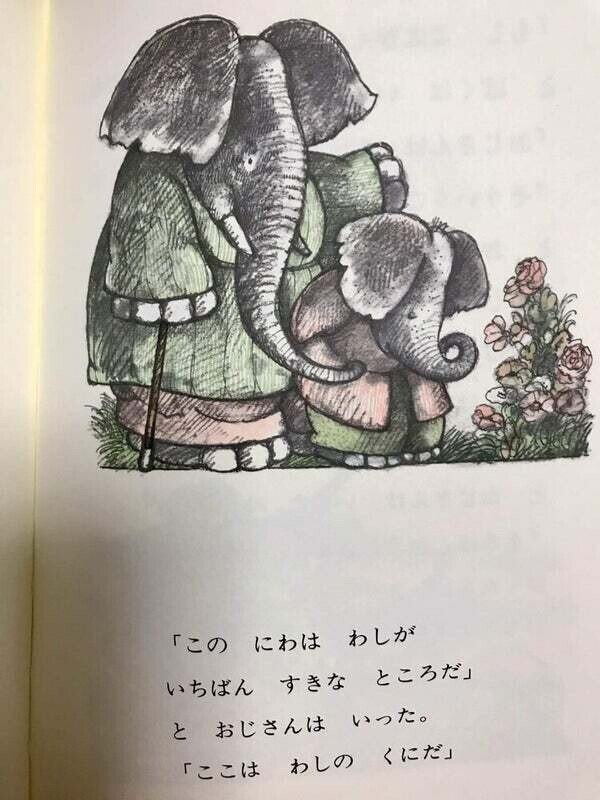

気持ちよく食事をさせる。一緒に住むことを楽しませる。少年に手助けを頼み、役割を与える。

両親との思い出に、悲しみを堪えきれないゾウ少年を、ユーモアや歌で癒すおじさん。

少年の両親が旅先で発見されてハッピーエンドを迎えるんだけど、それは少年にとっておじさんとの別れを意味することだった。

少年の家に向かう汽車の中でおじさんは、しずかに数をかぞえる。

たぶん、こんどは自分を落ち着かせるために。

「わしは ひにちを かぞえていたんだ」

「ずばらしい まいにちだった。なんて はやく すぎてしまったものだ」。

誰かの力になることで、自分の中にも力がわいてくる。

長く生きていると、そんな経験を何度かする。

「そういうことだったんだな…」と、後で気づくこともある。

親以外で、その子の成長を見守って力を尽くしてくれる、ゾウおじさんのような存在って貴重ですよね。

ゾウおじさんのシワは人生の年輪で… わたしもそんな顔を持つ人になりたいと素直に思った。

作者のアーノルド・ロベル(ローベルと伸ばして発音しないのが正解デス!)は1933年ロサンゼルス生まれ。

幼い頃は粗末な家で過ごしたけど幸せだった。でもアーノルドはその後、病を得て、長い闘病生活を余儀なくされる。

「病院のサンデッキに座って、通り向かい側の学校の運動場を眺め、遊んでいる子どもたちとは切り離された孤独感を味わわねばならなかった」と回想している。

その中で父母が離婚したことも、アーノルドにとって悲しい出来事だったろう。

病気と両親の離婚を乗り越えて、彼は画家として世に出、その後出会った児童書作家のアニタと出会い結婚(アニタはポーランド人で、1945年ナチスによって送られたキャンプから赤十字の手によって救い出された経験の持ち主)。

やがて、がまくんとかえるくんでお馴染みの「ふたりはともだち」(文化出版局)でコールデコット賞次席。声価を確立する。

アーノルド・ロベルの名作は数々あるが、この「ぼくのおじさん」は、アーノルドの少年時代を想起させる。

霧のようにうっすらと纏わりつくかなしみ…。それはきっと作者の少年時代のものであったに違いない。

少年を大きな包容力で受け入れてくれたゾウおじさんは、大人になる過程でアーノルドが自らの中に育てあげた人格だったのだろうか。

地味な絵本ですが、ゾウおじさんの偉大さ優しさが、じんわり心に効いてきます。