最近マーケ界隈で巻き起こる、ウェビナー乱立時代の後のオフライン回帰の波

みなさん初めまして!大友です。

今回はポエマーの中條さんからパスを引き継いでFanGrowth 12月 Advent Calendar 2024の5日目を担当させていただきます🙌

今回は私が今まさに実感している直近のトレンドの「オフライン回帰」のお話をできればと思っています!

エキサイトでは毎月マーケ飲み会やオフライン勉強会、ユーザー会などを実施しています!その狙いや背景について今日はお話しできればと思っておりますので、ぜひお付き合いくださいmm

そもそもオフライン回帰のトレンドって?

コロナ禍を経て、多くの企業がオンライン施策に注力し、ウェビナーというものがいちマーケ施策として爆発的に浸透し市民権を獲得しました。

どの企業もウェビナーを実施し、自社カンファレンスを開催するのが2023年までのトレンドだったと思います。

しかし今、再び「オフライン」に注目が集まってきています。

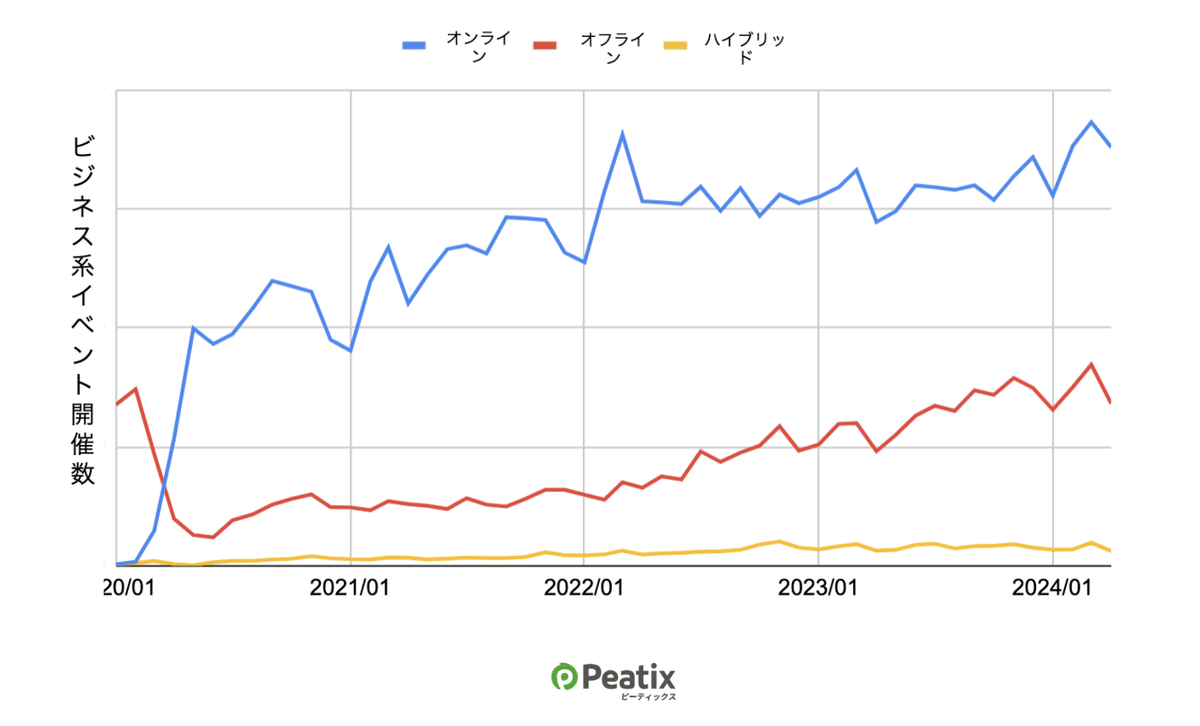

↓こちらPeatixさんと共催をした時の、オフラインとオンラインのイベントの割合の変化のグラフです。

※Peatixさんとのイベントレポートはこちら

かくいうエキサイトでもこの波に乗っかり、2023年から定期的にオフラインでのイベント施策を打っています。

この「オフライン回帰」の流れの背景にはどんな理由があるのでしょうか?

オフラインでしか接触できない人がいる!

理由の一つ目は、オフラインとオンラインで接触できる属性が異なることです!

オンライン一辺倒では獲得できるリードや商談に偏りが生まれてしまうため、オンライン施策中心に1週回してみた結果、やっぱりオンオフ両刀使いこなす必要があるよね〜という流れが復活してきました。

参加者属性が異なるもので特にわかりやすいところで言うと展示会などもそうですね。デジマで獲得できる方と展示会のブースで名刺交換される方の属性が異なるというのはみなさん経験あるのではないでしょうか。

以下は弊社が開催する自社イベントのオンライン・オフラインの申し込み属性の比較です。

個人的な肌感ですと、オンラインの方はエンプラの情報収集の方が多く、オフラインの方はよりニーズが明確な大小様々な方にご参加いただく印象です。

一方で業界はそこまで大きくさが開いているわけでもない印象です。ここは企画などによって変わってくるかとは思いますが、弊社の場合は概ねターゲットの含有率は変わらない形でした!

決裁者を狙うならまず外せないチャネル

また、もう一つの理由に決裁者を狙うのであればオフラインで接触するのが一番商談獲得効率が高く、オフライン施策は外せないチャネル!というのもあるかと思います。

↑こちらエキサイトで運営しているマーケターコミュニティでアンケートを実施してみたところ、決裁者との商談獲得チャネルで最も活用されているチャネルは交流会や会食などオフラインの場であると言う結果が出ました。

もはやオフライン一強ですね。。

濃ゆい関係値を築いて「〜〜に困ったら〇〇さんに相談しよう」の想起を取りに行く

3つ目の理由が、オフラインは濃ゆい関係値を築きやすいことにあります!実は弊社ではオフライン施策でのROIはみていません!その理由としては、「〜〜に困ったら〇〇さんに相談しよう」の想起を作ることを第一の目的に添えているためです。

ただ、短期で見ていないとはいえ、オフラインで接触した方からの受注は確実に生まれており、オンラインで接触した方よりもロイヤル化する場合が多いです。

オフラインで濃ゆい関係性を築くことによって、人ベースでも想起を取りに行くことが可能です!

例)

プロダクトの訴求:ウェビナー支援ならFanGrowth

人軸の訴求:ウェビナーのプロなら〇〇

余談ですが、この間参加させていただいた他社主催のオフラインのマーケ向けの忘年会では、半分以上の方が弊社のプロダクトのことも人のことも知っていただいており、感動しましたw

オフラインイベントで最も大切なこと

ここまでは、オフライン施策がなぜ今注目されているかというお話をしてきましたが、ここからはオフライン施策を打つにあたってどういうポイントを気を付けるべきなのかというお話ができればと思います!

オンラインとオフラインを融合させたカスタマージャーニー

ここではオフラインとオンラインをどう融合させカスタマージャーニーの設計をしていくかというお話です。

上記は、ターゲットが「ストレスなく」弊社に接触してもらうためにはどうするべきかという点で考えた弊社のユーザー体験ストーリーになります。

基本はオンラインカンファレンスから流入した方に向けて、興味関心を引き上げていくウェビナーを実施し、ニーズを顕在化させ商談に落とし込むという設計をオンライン上でしているのですが、タイムフレームや一部ニーズや予算が合わない方に関してはオフライン施策へ誘導し関係性を強化し、案件化するタイミングを待つという組み方をしています。

ここで大事なのは「ストレスなく」、つまり好感を持ってもらいつつ接触し続け、「〜〜に困ったら〇〇に相談しよう」の想起をいかに作っていくかということになります。

短期のROIを追わず、中長期のCJMに盛り込む

上記の話に付随して、オフライン施策は目先のROIを追うのではなく、中長期で見る必要があると思っています。

↑はオフラインのみに絞ったカスタマージャーニーなのですが、受注までが1,2ヶ月でいく場合もあれば、1年以上関係値を構築し受注につながる場合もあります。

あくまで接点をうまく作れていない方をハウスリストから炙り出し、顔の見える1to1のコミュニケーションの場としてオフラインを活用するのが良いのではないかと思っています!

また、少しずれてしまいますが、そういった多少の信頼関係があるため、オフラインイベントの方がオンラインウェビナーよりも着座率が高い傾向があります。

ここだけのリッチな情報を提供する

これが私が一番気をつけているポイントです!

オフラインという限定的な場を活用し、ここでしか聞けないようなオフレコのリッチな情報を提供することが一番参加者の満足度を引き上げるのに有効です!

たとえばこの間実施したマーケ飲み会では、2時間半の飲み会のうち25分間のセッション枠を設け、Faber Companyの月岡さん、EVeMの富家さんをお招きし限定セッションを実施しました!

※結果盛り上がりすぎて25分のセッションを大幅オーバーし40分ほどお話しをいただきましたw

その時のトークテーマが以下です!

これらのテーマに沿ってその場限りでぶっちゃけのオフレコのお話をいただくので、ありがたいことにかなり満足度が高く、「エキサイトのイベントはハズレがない!」とのお声をよくいただきます。

まとめ

結論、オフライン施策は以下の3点を意識して実施しています!

オンラインとオフラインを融合させた顧客体験

短期のROIを追わず、中長期のCJMに盛り込む

ここだけのリッチな情報を提供する

ただ、今後2023~2024年のウェビナー乱立時代のように、オフライン施策がが飽和してくる流れもくると予想しています。その中でいかに他と差別化できるかというのが重要なポイントの一つになってくるかと思いますので、企画する際はぜひそこも合わせて設計いただければと思います!

私自身オフラインの場が大好きですし、業界全体が盛り上がるのは非常に嬉しいです!

もしエキサイトと一緒にイベントやってもいいよ!という方がいらっしゃいましたらお気軽にお声がけいただければと思います!

明日の担当は弊社のマーケの清水さんです!メルマガTIPSをお届けしますのでお楽しみに🙌

また、イベントマーケ関連でもFanGrwothでは情報発信しておりますのでこちらもぜひご参考にいただけますと幸いです^^