『歩いて学ぶ神話の世界』著者に聞く、神話旅の世界|令和四年 足利学校 講話

令和4年10月10日、当社境内にて秋季例祭の神賑、第28回目となる『足利学校』と『雅楽の夕べ』が3年ぶりに行われました。

『足利学校』は、御祭神の小野篁が日本ではじめての学校として足利学校を創設されたという故事にちなみ、秋季例祭の神賑として文化人を講師に招いた講演という形で催されています。

今回は、國學院大学教授である平藤喜久子先生に「歩いて学ぶ神話の世界」というテーマで神話を通して見る日本をわかりやすくご講義いただきました。

平藤先生は昨年の7月に出版された『「神話」の歩き方 古事記・日本書紀の物語を体感できる風景・神社案内』をはじめ、多くの著書やメディアでもご活躍されている、神話学のスペシャリストです。

今年、令和5年も9/23午後5時から行われる『足利学校』にて、平藤先生にご講演をいただきます。

観覧無料となっておりますので、是非足をお運びください♪

日本には無数の神話が存在し、現代においても雄弁に日本の国柄や世界観を語り伝えていますが、神話の世界と現代を生きる私達は果たしてどう繋がっているのでしょうか。

出雲、日向を中心に全国をたびたび訪れ研究をしてきた平藤先生が、自ら撮影をした写真とともに、神話の世界へご案内してくれる本著。

神話を読み合わせるような旅は、知識がないとなかなか難しい。そんな神話旅も、手軽に楽しめる本になっています。

旅で繋がる神話の旅にいざ…!

◆日本神話とは

まず、私たちが言う「日本神話」とは何かということからお話をはじめたいと思います。「日本神話」とは一般的には、8世紀に生まれた『古事記』(712年)、『日本書紀』(720年)『風土記』(713年)を総称した言葉です。

最も古い資料で、712年の『古事記』は“古”い“事”を“記”していると書いてあります。古事記というのは、子孫たちに向け、神話を伝えようとしている資料です。

その8年後に出るのが『日本書紀』。『日本書紀』の特徴は、他の国を想定しながら、日本はこういう神々から繋がる物語を持っているということを伝えようとするものです。

他の国とは具体的には当時の唐(中国)ですが、他国を意識しながら、その土地の人にも読んでもらえるようなものになっているのが『日本書紀』です。

8世紀という時代は、自分たちの歴史を子孫に伝えよう、そしてその歴史を海外にも伝えようとした時代でもありました。この時期に、私たちの国の歴史や文化といった中心的な部分がまとめられることになります。

地方の歴史や文物を記した『風土記』

そんななか、面白いのが『風土記』という資料。風土記とは、地方に向けて自分たちの国について教えるものです。

713年に元明天皇から、地方に対して次のような命令が出ました。

・地名を好い字二字でつけること

・土地の名産品を記すこと

・土地の豊かさを記すこと

・山や川の由来となっている話を記すこと

・地域に伝わる古老の伝承を記すこと

二文字の地名が多いことを不思議に思ったことはありませんか? 例外もありますが、特に古い地名は二文字になっていることが多いそうです。そのことは、この時に出た命令も影響しているのです。

例えば「群馬」。群馬は、もとは「車(くるま)」という字を書いていました。でも1字だったので2字にしなければならないと今の「群馬」という字を当て、「くるま」と読んでいましたが、やっぱり読みも字に引きずられるもの。字の通りに「ぐんま」と呼ぶようになったのが現在の「群馬」です。

また、和歌山のあたりは木国といって、もともと木材が豊富な国でした。だけどこれも2字にしなければならないということで「紀」に読まない字として「伊」を入れ、紀伊国(きのくに)となりましたが、やはり字があると読んでしまいたくなる…ということで、紀伊国で「き“い”のくに」と呼ばれるようになったといいます。

8世紀に生まれた『古事記』『日本書紀』『風土記』からわかることは、8世紀は「地方に向けて自分たちの国について教える」時代であり、「外国に対して日本を知ってもらいたい」と思った時代であり、同時に「他の国や地方についても知りたい」そんな時代だったということ。

国についてまとめるため、「神話として歴史や文化、思想を伝えていく」という方法を採用したのです。

◆神話は「出雲」と「日向」を中心に展開される

平藤先生によると、神話が大きく展開される場所は現在の島根県の「出雲」、そして宮崎県の「日向」の2か所が突出しているそうです。それぞれの場所はなぜ選ばれたのでしょうか。

神々の世界として描かれるのは、天上にある高天原や死者の世界である黄泉の国など。しかし日本神話の面白いところは、神々の世界が舞台でありながら、今も私たちが暮らす“実在する場所”が出てくるところです。

実在の場所が出てくる最初のお話は、イザナギノミコトとイザナミノミコトによる「国生み」の話。国生みは二柱の神の「子供」として、淡路島からはじまり、大八島国という国を生み出していく物語が語られる、日本の国土創世譚です。

この国生みの話から、出雲や日向がはじめて登場する黄泉の国の話へと移るのですが、まずは神話の舞台としての出雲の立ち位置を明らかにします。

◆神話の舞台としての出雲

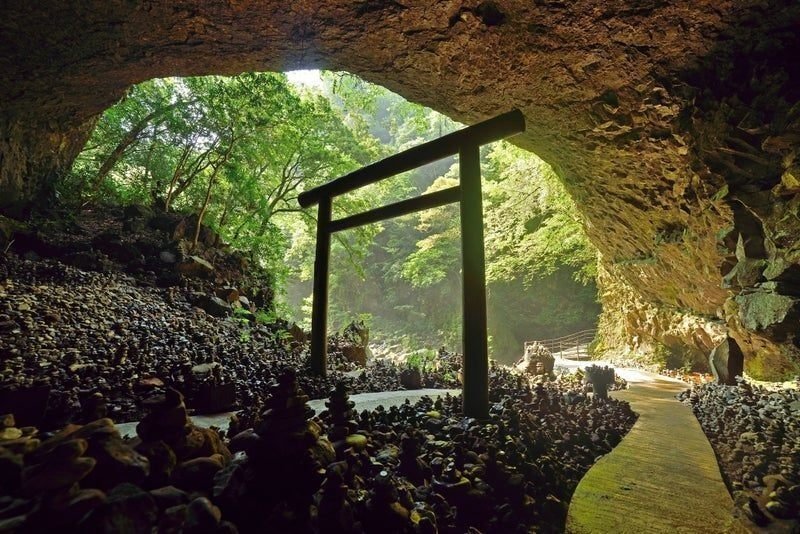

出雲は死者の国である「黄泉の国」と、私たちが暮らす世界の境目にあったとされる場所。出雲はどうも、陰と陽であれば陰のイメージが結びつくように思います。

出雲が神話ではじめて登場するのは、国生みの女神であるイザナミが亡くなった時です。

イザナミは多くの国や神を生みますが、火の神を生んだ際に命を落としてしまい、黄泉の国の住人となります。一方、イザナミを失い嘆き悲しんだ連れ合いの男神であるイザナギは、イザナミを連れ戻すため黄泉の国に向かいます。

結局イザナミを連れ戻すことには失敗するのですが、その際の神話に“黄泉の国の出口は出雲にある”と記されています。そのイザナミが葬られた場所とされているのも、出雲にある比婆山です。

有名なヤマタノオロチの話にも出雲が登場しますが、主人公である素戔嗚尊が天から追い出されてたどり着いた場所として、出雲の斐伊川の上流から物語が展開していきます。

◆夕日の国「出雲」

平藤先生は出雲の宍道湖に沈む「夕日」が、“神話の中の出雲を形作るひとつのキーワードなのでは”と語ります。

出雲は、朝廷のあった大和から見て西側にあり、いうならば「夕日の沈む国」にあたります。

国譲り神話では、もともとは出雲を大国主神が国を治めていましたが、天照大神が「自分の子孫である瓊瓊杵尊が国を治めるべきだから国を譲りなさい」と告げ、その後10年以上かかって瓊瓊杵尊に国を譲ることになります。

この話からは皇祖である天照大神に対しての反主流派として大国主は描かれていて、出雲には神話の通り、実際に大和朝廷に反抗しているような勢力があったのではないかと長く言われています。

平藤先生は、「神話の中で出雲がどう描かれているかが面白い」と語ります。

「日が沈む場所としての出雲という思考が、死のイメージや主流派に反抗するイメージにつながっている。出雲が神話の中で果たしているイメージの役割と、夕日が重なるんです。」

そしてもう一つ「国譲り神話」で重要な土地が現在の宮崎県にあたる「日向」です。交渉が行われた舞台の中心は出雲でしたが、天照大神の御孫が地上に降ってきたのは現在の宮崎県のあたり、日向でした。

◆天照大神の子孫が降った土地「日向」

出雲で国を譲ったわけなので、瓊瓊杵尊はそのまま出雲に降りてきても良さそうな気がします。

わざわざ日向を選んだのはなぜなのでしょうか。

こちらでは「夕日の国」出雲に対する「朝日の国」としての日向のイメージを明らかにします。

日向は黄泉の国から戻ってきたイザナギが、全身の禊を行った場所とされています。禊を行い、左目を洗った時に生まれたのが天照大神です。日向は「日」に「向」かう、と書きますが、太陽神がお生まれになった “朝日に向かう場所”こそ日向なのです。

そう考えると、祖先の生まれた皇統のルーツの場所である日向に皇孫 瓊瓊杵尊が降り立ったのは、自然なことに感じますよね。

天照大神が天の岩戸に隠れた話は高天原が舞台ですが、現在の宮崎県の高千穂町には天照大神がこもった場所だと伝えられる場所があります。高天原をイメージする場所こそ、「日向」だったんですね。

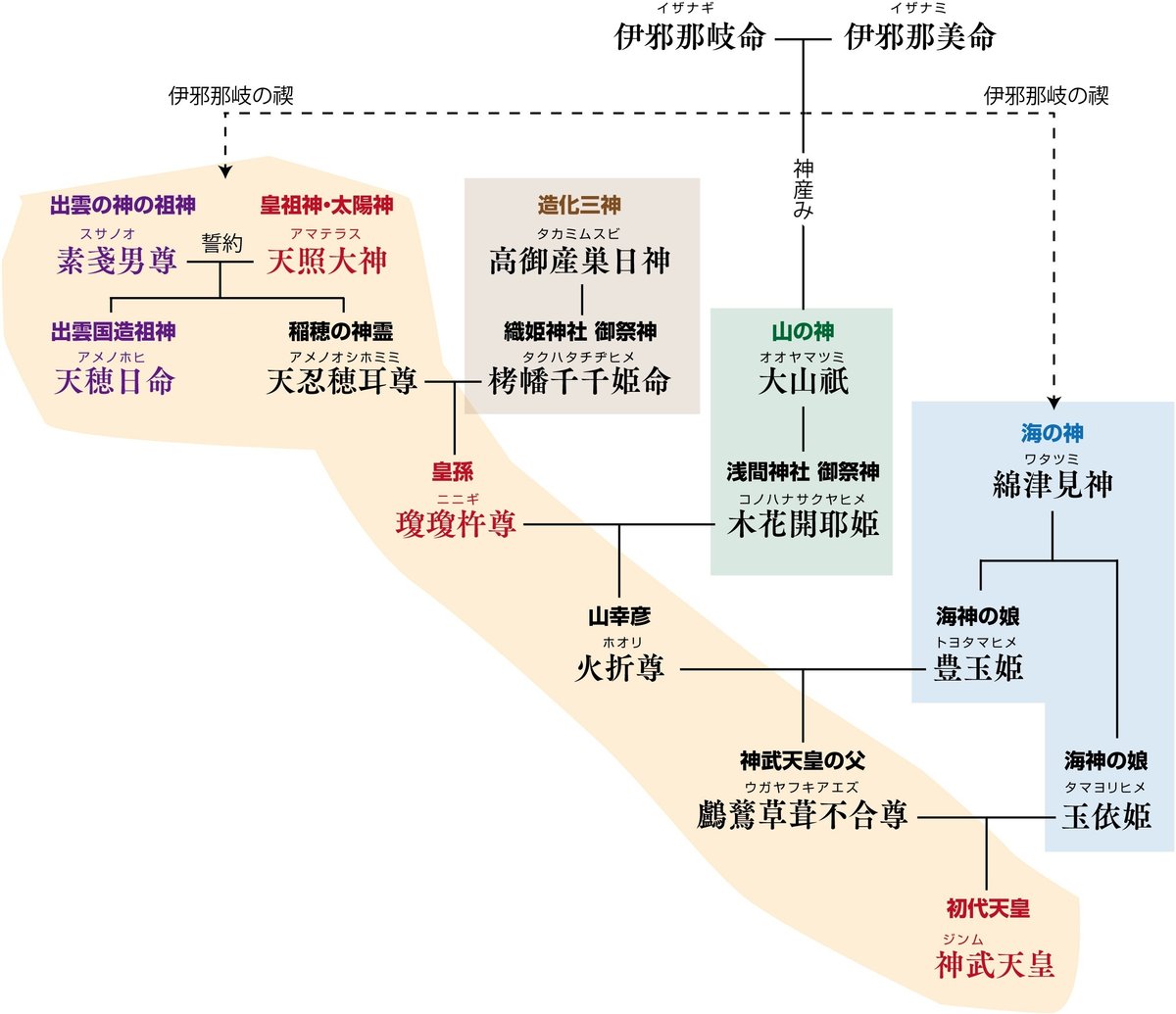

日向を舞台に展開する「日向神話」は、天照大神の御孫が地上に降ってきて地上で結婚をし、子孫が続いていくというストーリーですが、その3代目が初代天皇である神武天皇です。

日向神話は、“皇室のはじまり”についてのお話ともいえるのです。

◆地上で展開していく日向神話

皇孫である瓊瓊杵尊は地上に降りた後、“山の神” 大山祇の娘である木花開耶姫という女神と結婚します。

木花開耶姫との間に海幸彦・山幸彦という有名な神話にもある兄弟が生まれるのですが、山幸彦は“海の神の娘”である豊玉姫と結婚し、その間に生まれた鸕鶿草葺不合尊も、海の神の娘である玉依姫と結ばれ、その子供がはじまりの天皇である神武天皇です。

瓊瓊杵尊の子孫は、日向の地でその土地の女神たちと結ばれていきますが、皇孫が山の神の娘と結婚し、その息子と孫が2代にわたり海の神の娘と結婚、そして神武天皇の誕生…と、地上を徐々に治める力をつけていったと見ることもできます。

実際に後の時代でも、天皇の元に日向から豪族の娘が嫁いだという記録が残っています。

日向には歴史的に朝廷と結びつきの深い豪族がいたのではないか? とも考えられ、そういうところも日向が神話の舞台として選ばれていたことと関わってくるのかもしれないと考えることができます。

出雲と日向は全国の中でも珍しく、神話が大きく展開する場所として選ばれています。

その理由を完全に解き明かす事は難しいものの、その背景には解明されてないような歴史的な出来事があり、調査が進むにつれてこれからその手掛かりが見つかっていくのかもしれませんね…!

◆おすすめの旅の立ち寄りスポット

平藤先生は「出雲や日向に行かれる方には、博物館に是非行っていただきたい」と語ります。

「神話の研究をしていると書物だけではわからないことも多いです。それが、神話と関係あると伝えられてきた土地に実際に行ってみることで、それまでわからなかったことがわかることがあります。それは出雲だったら出雲大社に行くだけじゃなく、博物館にいってみる。」

「出雲では以前、荒神谷遺跡からそれまで見つかった以上の数の大量の銅剣が発見されるという事がありましたが、その銅剣は現在出雲大社の近くの島根県立古代出雲歴史博物館に全て展示されています。

大量の銅剣は交易の結果かもしれませんが、これがもし出雲で作られたものだったなら、そこにすごい力があったということになりますよね。」

「また、神話と読み合わせた場所に行ってみると、見えてくるものがあ「ります。そういう場所は大きな観光地では無いかもしれないし、神社があっても大きなお宮ではないかもしれません。

例えば黄泉比良坂(よみのひらさか)。黄泉の国の話の中でイザナギが、黄泉比良坂の麓で魔除けとされる桃の実を投げて帰るのですが、果たして坂を上って帰ったのか下って帰ったのかが神話には書いていないんです。さらに比良坂(ひらさか)って「平たい坂」じゃないですか。謎ですよね。

この黄泉比良坂の舞台とされるところは島根県・松江市の郊外にあって、そちらにも行ったのですが一帯は薮でした。」

「籔の中に細い道があって、それがすごく上下にアップダウンしているんです。歩いてみたら結局、上ったのか下ったのかがわからない。で、実際に体験したときに「比良坂」ってそういうことなのかもしれないと。

なので、皆さんにはそういう“実際に行ってわかる旅の面白さ”も、是非味わっていただきたいと思います。」

また、平藤先生は遠くまで旅に出なくても、身近にも旅は隠れていると語ります。当社 小野照崎神社にも、その土地の人々の旅の想いが詰まっているとお話をいただきました。

◆富士山や遠く離れた神社に参拝できる…身近に潜む「旅」

「私たちは動けるようになったからといって、富士山には簡単には登れないわけです。なかなか富士山好きな人でも、実際に頂上まで登った人はそんなに多くない。でも行きたい思いがあるから、富士塚ができるわけです。」

小野照崎神社境内にも立派な富士塚 下谷坂本富士があります。こちらも、旅をしたいけど行けない。そんな人たちのために旅をさせてあげたい。という昔の先人たちの想いがこもったものだといいます。

さらに境内には長野・木曽がルーツになる御嶽神社や埼玉・秩父がルーツになる三峯神社があります。それらもやはり、“行けないけどお参りしたい”という思いに、先人たちが答えようと思った結果なのです。

「実際にそこに行くような旅もしてもらいたいと思うとともに、意外にも地元で富士山に登れたり、御嶽神社に行けたりするんです。地元で旅ができるようにと、昔の人たちが整えている。

そういうところも再発見していただいて、『お山開き』の際などには、また是非お参りして欲しいなと思います。」

今回お話いただいた、平藤先生の新著『「神話」の歩き方 古事記・日本書紀の物語を体感できる風景・神社案内』が令和4年の7月に発売になりました。

出雲、日向を中心に全国をたびたび訪れ研究をしてきた平藤先生が、自ら撮影をした写真とともに、神話の世界へご案内してくれる本著。神話を読み合わせるような旅は、知識がないとなかなか難しい。そんな神話旅も、手軽に楽しめる本になっています。

是非お手に取っていただき、皆さまの旅にもお役立てください。

また、この令和5年も9/23午後5時から行われる『足利学校』にて、平藤先生にご講演をいただきます。

観覧無料となっておりますので、お誘い合わせの上、是非足をお運びください♪