【2025年度 最新】神戸大学経済学部の編入試験を首席合格者が徹底解説|気になる難易度、倍率、対策方法、おすすめ参考書、学習スケジュールは・・・!?【決定版】

こんにちは!大学編入情報局です。今回は、【2025年度 最新情報】をもとに、神戸大学経済学部の編入試験について徹底解説します。合格枠数も安定して20名程度出してくれることから、毎年大人気の神戸大学経済学部。今回は、難易度や倍率、対策方法を詳しくご紹介します。また、受験生が最も気になる参考書や学習スケジュールについても、実際の合格者の声を交えながら、具体的にお伝えします。ぜひ、最後まで読んで、編入試験合格のための準備に役立ててください!

1. 神戸大学経済学部編入試験の基本情報

試験概要と重要性

神戸大学経済学部の編入試験は、3年次に編入するための重要な試験で、毎年多くの受験生がこの試験に挑戦します。2025年度の試験も、多くの志願者が経済学の知識を武器に挑むことが予想されます。経済学、経済数学、そしてTOEICという三つの柱を軸に構成されており、それぞれの科目で高得点を目指すことが合格のカギとなります。

【試験日時】11/3(日・祝) 10:00~12:00

【出願期間】9/17(火)~9/24(火)午後5時必着

【試験科目】・経済学(100点)

・経済数学(100点)

・TOEIC(100点)

【試験倍率】直近3年は3.15倍〜4.65倍で推移

試験内容としては、経済理論の深い理解とそれを応用する力、数学的な解析能力、そして英語力が問われます。特に、経済数学は多くの受験生にとってハードルが高く、ここでいかに点数を取れるかが合否に大きく影響します。

試験科目の詳細

経済学:ミクロ経済学とマクロ経済学を中心に、経済理論とその応用が問われます。神戸大学の試験では、問題の難易度が高く、基礎知識の理解だけでなく、実際にそれをどう活用するかという応用力も重要視されます。

経済数学: 微分積分、線形代数、確率統計など、経済学の問題を解く上で必要な数学的知識が試されます。問題は理論的なものから実際の経済データを解析するものまで幅広く出題されます。

TOEIC: 英語力は経済学を学ぶ上で欠かせないスキルです。TOEICの高得点を持っていることで、他の受験生よりも有利に試験を進めることができるでしょう。

※最新過去問は下記からダウンロードできます。

https://www.econ.kobe-u.ac.jp/admission-transfer-ug/

2.筆者の自己紹介

遅くなりましたが、2024年度神戸大学経済学部、大阪大学経済学部、名古屋大学経済学部をはじめ複数の旧帝大において3年次編入試験に合格しましたSと申します。現在はとある旧帝大の一つに通いながらオンライン編入学院で専属コーチをしています。TOEICは925点で出願し、本番では専門科目の経済学及び経済数学はおそらく満点、トップで合格を果たしました。実際の最新合格者が、どこよりも詳しく分析していきますので、よろしくお願いいたします。

ちなみに名古屋大学経済学部の対策記事も私が執筆しておりますので併願を考えている方はこちらもチェックしてみてください。

3. 難易度と倍率

倍率の詳細分析

神戸大学経済学部の編入試験は、常に高い倍率を誇ります。過去3年間の倍率データを見てみると、毎年約4倍から5倍の競争率が続いています。これは、全国から集まる優秀な受験生たちとの熾烈な戦いを意味します。

2019年度(平成31年度): 志願者数94名、合格者数20名、倍率約4.70倍

2020年度(令和2年度): 志願者数95名、合格者数20名、倍率約4.75倍

2021年度(令和3年度): 志願者数132名、合格者数21名、倍率約6.28倍

2022年度(令和4年度): 志願者数93名、合格者数20名、倍率約4.65倍

2023年度(令和5年度): 志願者数63名、合格者数20名、倍率約3.15倍

2024年度(令和6年度): 志願者数97名、合格者数21名、倍率約4.60倍

このように、倍率は安定して高く、2021年度は外れ値ですが4倍程度が相場と見て良いと思います。直近の2024年度は97名が受験し、その中から21名が合格しました。このような高倍率の中で合格するためには、早い段階からの徹底した準備が求められます。

難易度の詳細

試験の難易度は経済学自体は京都大学(京大は口述試験ですが)、大阪大学(2025年度試験よりERE試験導入)や、東北大学、横浜国立大学などと比べると基礎的な内容が課されます。ただし、経済数学は多くの受験生が苦戦するポイントです。神戸大学は問題の質が高く、単に公式や定理を暗記するだけでは太刀打ちできません。しっかりとした理論的な理解と、それを実際に応用する力が求められます。余談ですが、この経済数学があるがゆえに、同じく経済数学が課される東北大学は併願校としておすすめですね。

また、TOEICのスコアが試験全体の評価に大きく影響するため、英語力の強化も欠かせません。高得点を目指すためには、TOEICに特化した勉強を行い、リスニングとリーディングのスキルをバランス良く伸ばす必要があります。私も所属していたオンライン編入学院の公式合格者調査データによると、例年850点前後が合格者平均点となるようです。

4. 効果的な学習スケジュール

学習スケジュールの重要性

編入試験に合格するためには、計画的な学習スケジュールが不可欠です。特に、試験の約1年前から対策を始めることで、基礎から応用までしっかりと身につけることができますし、何より編入試験は情報戦ですから、正しい学習スケジュールを把握しておくことは何より重要です。ここでは、いつみなさんがこの記事を見てくださるかわからないので、

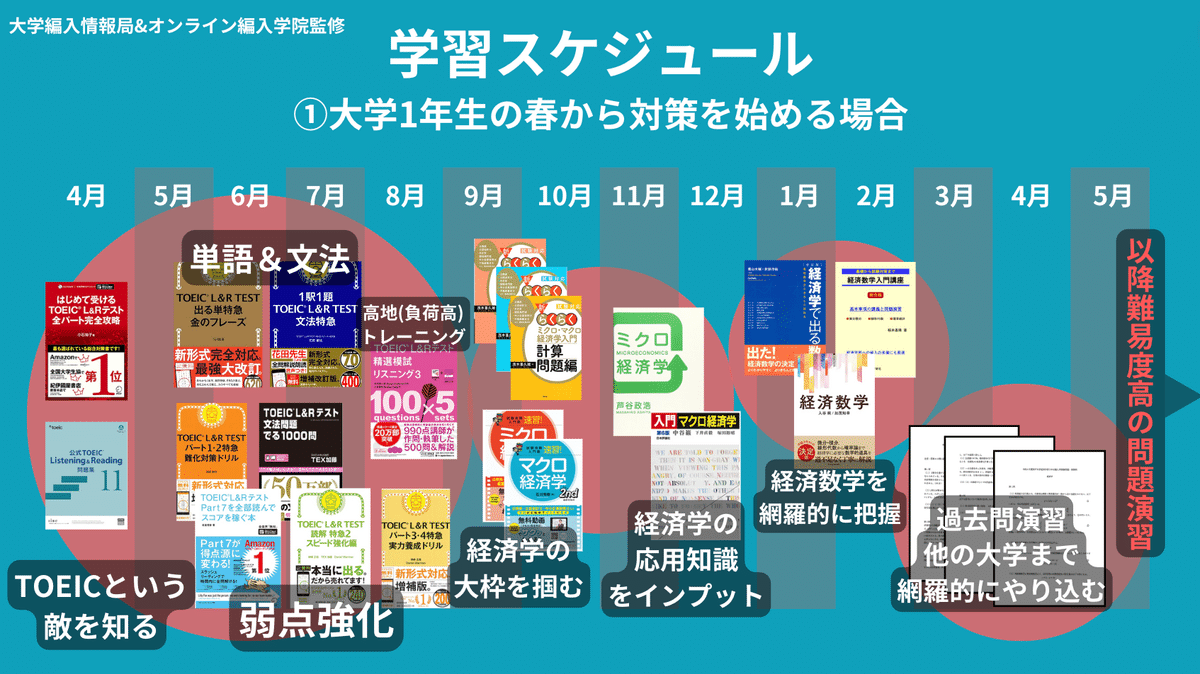

①大学1年生の春から対策を始める場合

②大学1年生の冬から始める場合

③大学2年生の春から始める場合

の3つに分けてスケジュール例を紹介します。とはいえ、結論、ぎゅっとするかどうかで、取り組んでほしい本質的内容は変わりません。そこで、特に「①1年生の春から対策を始める場合」のパートでより詳細な学習方法を示していきますね。

①大学1年生の春から対策を始める場合

1年生の春から始めることで、約1年間かけてじっくりと学習を進めることができます。このスケジュールは、長期的な視点で無理なく学習を進められるのが特徴です。結論から言うと、下記のステップです。

①TOEICを爆速で終わらせる=850点以上を夏休み終了までに取得

②経済学の基礎は年内に確実に叩き込む

③春先からは経済学の応用問題と経済数学にも手を出す

④直前期の夏(2年生の夏)は他旧帝大含めて過去問を全網羅

非常にシンプルです。上記で確実に合格ラインは見えてくると思います。

では、ここからはより具体的に説明していきますね。

1年生の4月〜6月におすすめの学習方法

TOEIC学習の基本はまず、「敵を知る」ところからです。よくありがちなのが、とりあえず受験勉強のときに使っていた単語帳やればいいんでしょと思っているパターン。これは全くもってナンセンスで、TOEICがどのような形式で構成されているのか(リスニング全4パート、リーディング全3パート)、どのようなテーマや場面の出題が傾向としてみられるのということを知らずにはじめる学習は圧倒的に非効率です。

なので、とにもかくにも力試し。公式問題集でも良いですし、実際に申し込んでTOEICを受けてみるでも良いです。2時間きっかり試験を受けて、試験の大枠を把握して下さい。

そのうえで、よりTOEICの形式を理解するために、「TOEIC全パート完全攻略」という本がおすすめです。まずはこちらの本で徹底して、TOEICの試験形体をインプットしてください。

それに加えてTOEICに出てくる単語は大学受験に出てくる単語とはかなり異なるので、鉄板ですが「金のフレーズ」もしくは英語に苦手意識がある方は、その前段階の「銀のフレーズ」を使ってTOEIC用の単語学習を進めていきます。

どちらから始めたほうがいいかについてですが、共通テストで7割以上取れているような方であれば金のフレーズから入っていいかと思います。基礎単語から不安な方だけ、銀のフレーズに手を出すと良いです。

忙しい編入受験生におすすめの、「金のフレーズ」の正しい使い方、効率的な学習方法については、下記動画にまとまっているので学習する際は見てみてください。

また、この基礎期はとにかく結論「単語&文法」これです。もう一度良いますが、

単語&文法!!!!!まずこれ!!!!!!逃げるな!!!!!

単語と文法はスポーツで言うところの、筋トレです。すべての土台となるわけなので、リスニングもリーディングも両方において点数の底上げになります。リスニングが伸びなくて悩んでいるという方は、まずここができていないことが9割です。シャドーイングなどのトレーニングをはじめるのもいいですが、まずは文句言わず単語と文法を完璧にして下さい。

文法の対策においては、「文法特急」がおすすめです。全153問しかないのですが、その分、990点とか満点を取るような英語強者がどんな思考でPart5の文法問題をこなしているのかを完全にインプットできるようになります。

TOEICにおける筋トレを徹底することで、おおよそ6月頃には600点overは見えてくるはずです。

1年生の7月〜9月におすすめの学習方法

この時期はいよいよ「スコア獲得」に重点を置いていきます。つまり、「スコアの伸びしろ分析」と「弱点強化」です。スコアの伸びしろ分析というのはすなわち、自分はどのパートのスコアが目標との差分が大きいのかを見極めることです。また、加えて言うなら、TOEIC全体においても、スコアに影響しやすいパートとそうではないパートがあります。たとえば、リスニングのPart1なんかは6問しかありません。一方でPart4は30問あるわけです。リスニング全体スコアに占めるのが6%のPart1と、30%のPart4のどちらを重視すべきかは明らかですよね。

では、具体的な教材を紹介するとパート1.2対策は「パート1.2難化対策ドリル」、Part5.6は「出る1000問」あたりがおすすめです。

よくでる1000と文法特急どちらが良いですか?と質問がありますが、でる1000は【量】、文法特急は【質】です。同じ使い方ではないんです。つまり、文法特急でPart5の本質を理解したうえで、量をこなせるでる1000に取り組むのが、弱点強化という意味では理想です。

文法特急とでる1000の比較については下記動画でよくまとまっているので気になる人は確認してみてください。

続いて。Part7は「Part7を全部読んでスコアを稼ぐ本」や特急シリーズの「読解特急2 スピード強化編」あたりがおすすめです。特に読解特急はwpm(1分あたりに読める単語数)という概念を用いて、自分の読解スピードの推移を取りながら学習を進められるので、「なんで間に合わないんだ!」がなくなります。

WPMとは Words Per Minute の頭文字をとったもので、1分間にどれくらいの単語が読めるかという指標です。

このWPMという指標を使うことで、具体的に今の自分の読むスピードがどれくらいで、目標とする速度がどれくらいなのかを数字で知ることができます。

おそらく多くの英語学習者が、漠然と「英語を速く読めるようになりたい」と悩まれているかと思います。ですが、それは例えるなら、ダイエットをしている人が体重計に乗らず、ただ何となく「痩せたい」と考えているだけの状態と同じです。

最後に、リスニングパートにおいては、一旦優先度は低いと思っていいと思います。

なぜなら、リーディングにつられて点数が伸びやすいからです。とはいえ、Part3.4の長いスクリプト問題が苦手な方は、公式問題集の「一度取り組んだことのある」題材をひたすらシャドーイングしてみてください。一度取り組んだことがあるというのがミソです。人間の脳は、聞いたことのない、理解できない英語の文章をひたすら聞くだけでは、ただの音情報として、右から左に流していまいます。そのため、一回聞いたことがあって、文章の意味も復習で理解できている文章をシャドーイングし、単語と単語のつながり(リンキング)や、ネイティブ話者特有の抑揚を自分のものにしていくことがスコアアップには有効です。ひたすらシャドーイングいいよ!と脳死で進めてくる指導者には特に注意して下さい。やる理由を理解してはじめて、シャドーイングなどの英語トレーニングは有効になるんです。

公式問題集以外にも特化して取り組みたい場合は、またまた特急シリーズですが、「TOEIC L&R TEST パート3・4特急 実力養成ドリル」あたりは良い問題が多いです。ただし、繰り返しですが、弱点特化として取り組むのは600点(人によっては700点)を超えてくるようなフェーズにしてください。

ここまでやれると、おそらく700点~800点台前半にはスコアは乗っているんじゃないかなと思います。ここから850~900点を超える過程で悩む方が非常に多いです。おそらく語彙や文法のインプット量にそこまで差はないと思うのですが、あと足りないのは高度な演習に加えて、スコアを落とさないため(確実に拾うため)のテクニックのインプットです。そこで下記2つをおすすめしておきます。ひとつは、「精選模試」シリーズです。公式問題集よりもやや難易度は高いですが、これが良い高地トレーニングになります。

また、テクニックについては、参考書というより動画でインプットすることをおすすめします。YouTubeで情報発信されている方の中でも、「Haru English」はおすすめですよ。特に自分が苦手としているパートのテクニックの動画を見てみてください。

1年生の10月〜12月におすすめの学習方法

さて、上記の訓練と対策でTOEICのスコアを確定させてしまったら、お待ちかね。経済学のインプットに思いっきり取り組みます。(思いっきり取り組むためにも、TOEICのスコア早期獲得は重要です。)

学校も始まり、かなり忙しくなるとは思いますが、試験の1年前、ここからが勝負の時期です。この時期からは、「らくらくミクロ経済学」「らくらくマクロ経済学」「らくらくミクロマクロ計算問題編」を使って、経済学の大枠を捉えてください。らくらくシリーズがちょっと浅いな、もしくは動画と一緒に基礎をインプットしたいなという方は、「速習ミクロ経済学」「速習マクロ経済学」でも良いと思います。らくらくシリーズか速習シリーズはどちらか一方だけで大丈夫です。

すべての学問においてそうですが、

大→小

学問の大枠を捉えて→各論をおさえる

のイメージで学習してください。たくさん勉強しているのにちっとも身についていかない!!という方は、だいたいが各論から入ってしまっているパターンです。その意味では、このらくらくシリーズは、経済学の大枠を抑える役割としてはぴったりです。繰り返しですが、学問の輪郭を捉えることが目的なので、このらくらくシリーズはスピード重視です。わからないところは一旦飛ばしてもいいから、各3周くらいかましてください。その中で、自然と経済学という学問がどんな学問か紙についているはずです。

次に中級編としては、

「ミクロ経済学(芦谷ミクロ)」「入門マクロ経済学(中谷マクロ)」あたりを使って、経済理論をより深く理解しできたら理想です。これだけやれば1年生の年度内に、完璧な土壌は完成したといえるでしょう。

2年生の1月~3月におすすめの学習方法

この時期には、経済数学も取り組み始めておきたいです。(もっと早い時期から経済学と並行して進めても全然OK)

経済数学に関しては、「経済学出る数学」や「経済数学入門講座」あたりをやっておけば、数学が得意な方は特に十分かと思います。

進捗が良く、経済数学をもう少し極めたい方には、「サピエンティア経済数学」もおすすめです。

ここまで読んでいただいてもうおわかりだと思います。多くの編入受験生が学習を開始するこの春先までに、これだけこなせていればもはやメンタル・実力ともに負ける要素がありません。(この記事に早めに出会えていた人は本当にラッキー!)ぜひここまでを目指してほしいです。

ちなみに、各参考書の詳細などに関しては、中央大学商学部准教授 兼 オンライン編入学院講師の小原先生が解説してくださっているのこの動画が分かりやすいのでおすすめです。私自身はこの小原先生が監修しているオンライン編入学院の動画講義でかなりの効率化が図れました。

2年生の4月以降におすすめの学習方法

この時期からは、過去問にも取り組み、実際の試験形式に慣れることが何より重要になってきます。神戸大学経済学部の過去問は、大学HPに、回答と合わせて直近3年分入手が可能です。

下記からダウンロードできるのでチェックしてみてください。

https://www.econ.kobe-u.ac.jp/admission-transfer-ug/

とはいえ、できれば10年前とかにまで遡って演習しておきたいです。過去問の入手については、メルカリやもしくは解答までというのであればオンライン編入学院に相談してみてください。

神戸大学しか受けないから神戸大学だけの過去問に取り組むのではなく、他の主要旧帝大学の過去問題やそこまでやり尽くしたら、経済系の大学院の過去問とかにまで手を出せると良いですよ!とはいえここはかなりの上級者がやることなので、各自で判断してください。

TOEICのスコアが一定のレベルに達したら、経済数学に集中します。「経済数学入門講座」を使用し、微分積分や線形代数の基礎を固めましょう。数学の苦手意識を克服するため、この期間は特に丁寧に学習を進めることが重要です。

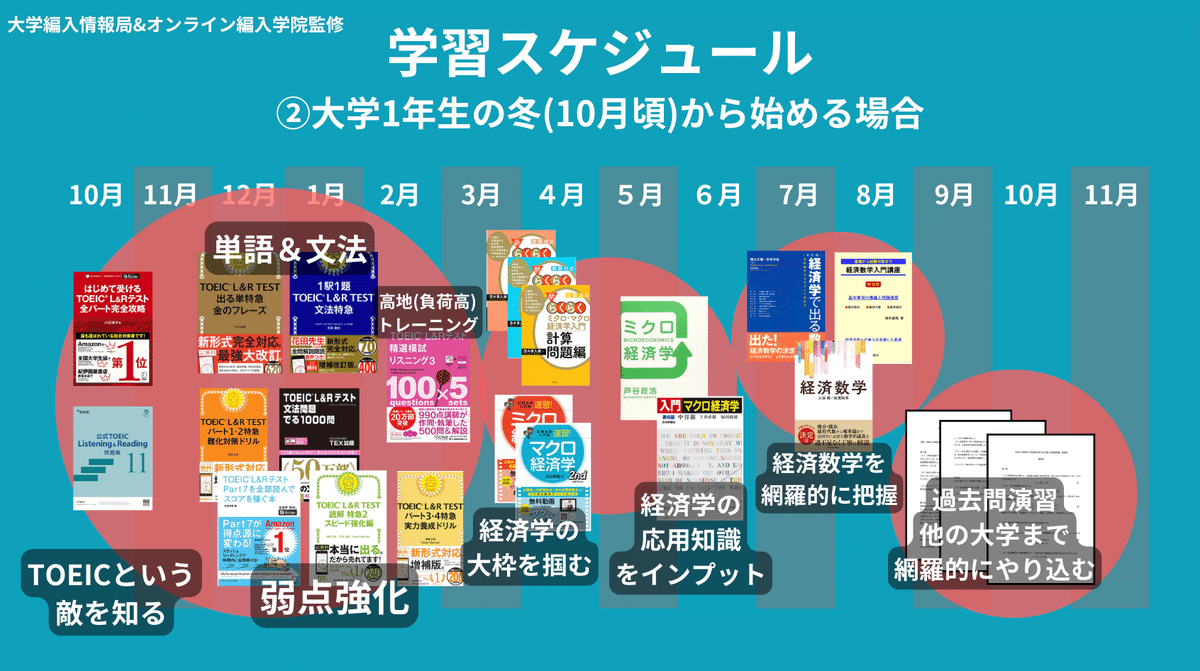

②大学1年生の冬(10月頃)から始める場合

1年生の冬から始める場合は、先程よりも短期間なのでより効率的に学習を進める必要がありますが、基本戦略は先程と同じです。

①TOEICを爆速で終わらせる=850点以上を年内までに取得

②経済学の基礎は春先(3月)までに確実に叩き込む

③春先(4月以降)からは経済学の応用問題と経済数学にも手を出す

④直前期の夏(2年生の夏)は他旧帝大含めて過去問を全網羅

TOEICと専門科目の両方を並行して学ぶことで、バランス良く力をつけていきましょう。

10月〜12月: TOEICと専門科目を同時に進める必要があります。短期間でTOEICのスコアを上げるため、「金のフレーズ」「文法特急」「TOEIC全パート完全攻略」を活用し、英語力を集中的に鍛えましょう。ここで確実にTOEIC850点以上は取りたいところです。経済学の基礎も並行して学び、「らくらくミクロマクロ」や「らくらく計算編」で効率的に知識をインプットします。

12月〜翌3月: 経済学の基礎をより深めていきます。「らくらくミクロマクロ」や「らくらく計算編」「芦屋ミクロ」「中谷マクロ」で効率的に知識をインプットします。

4月〜6月: 経済数学および経済学の応用的な理論に集中します。経済数学は「経済学出る数学」「経済数学入門講座」「サピエンティア経済数学」を活用し、応用問題にも取り組みましょう。また、過去問を解くことで、試験本番に向けた準備を進めます。

7月〜試験直前(11月): この時期には、過去問を中心に学習を進めます。過去問を徹底的に解き直し、出題傾向を把握しつつ、解けなかった問題の復習を徹底しましょう。

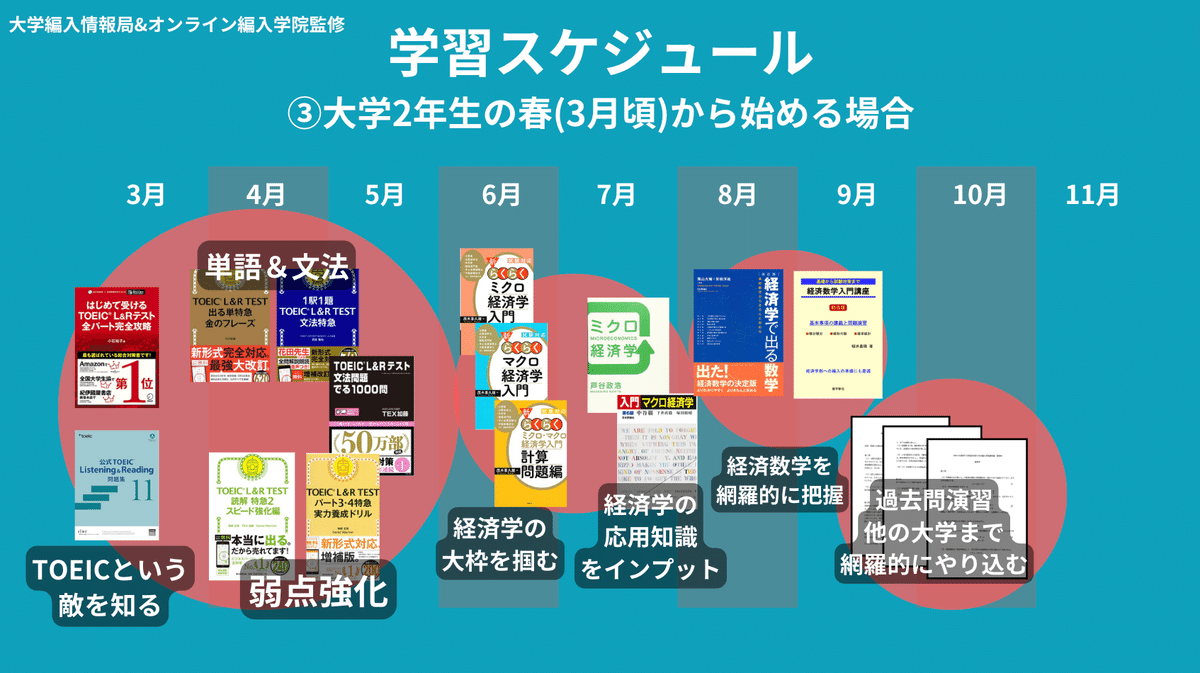

③大学2年生の春(3月頃)から始める場合

2年生の春から始める場合は、かなりの急ピッチで仕上げていかなければなりません。TOEICの高得点取得のための対策と合わせて、経済学や経済数学も並行して進めるために、より戦略的な学習を進める必要があります。

3月〜5月: TOEICの強化と経済学基礎の仕上げ

春の時期は、まずTOEICのスコアを確定させることが最優先です。「金のフレーズ」「文法特急」「TOEIC全パート完全攻略」を活用し、短期集中で英語力をさらに強化しましょう。目標はTOEIC850点以上を早期に達成することです。

同時に、経済学の基礎をしっかりと固めておくことが重要です。「らくらくミクロマクロ」「らくらく計算編」を使って、基礎知識をもう一度復習し、穴がない状態にしておきます。ここでの目標は、基礎理論を確実に理解し、応用に移るための準備を整えることです。

6月〜9月: 経済学と経済数学の応用に移行

基礎を固めた後は、経済学と経済数学の応用的な問題に取り組み始めます。この時期からは「経済学出る数学」「経済数学入門講座」「サピエンティア経済数学」などを使い、より高度な問題に挑戦します。

特に経済数学は、多くの受験生にとって難関となるため、重点的に学習を進めましょう。また、経済学では「芦屋ミクロ」「中谷マクロ」のような参考書を使い、応用問題を解くことで理解を深めます。

9月〜10月: ギリギリまで過去問演習と弱点克服

夏休みは、過去問演習に集中する時期です。せめて夏休みの後半は過去問の量をこなしながら試験の出題傾向を把握し、苦手な部分を洗い出セルと理想です。この時期には、神戸大学だけでなく、他の旧帝大の過去問も含めて広範囲に網羅することで、万全の準備を整えます。

また、解けなかった問題を中心に復習を徹底し、弱点を確実に克服しましょう。この時期に力をつけることで、秋以降の学習が非常にスムーズに進むはずです。

10月〜試験直前(11月): 最終仕上げと模擬試験

試験直前の時期には、過去問の解き直しを中心に、模擬試験形式での演習を積んでいきます。時間配分や問題の取捨選択など、試験本番に向けた実践的な対策を行います。

また、この時期に見つかった新たな弱点は、早急に復習し、理解を深めましょう。ここでの目標は、試験本番で自信を持って解答できる状態を作り上げることです。

5. 過去問の活用方法 重要な3つのステップ

過去問の活用は、合格への最短ルートです。神戸大学経済学部の編入試験に合格するためには、過去問をどれだけ有効に活用できるかがカギとなります。ここでは、効果的な過去問の使い方を紹介します。

①試験1年前にまず形式を知るために分析する

最初に過去問を分析しておくことで、今から自分が倒す敵がどんな佇まい7日をしっかり把握してください。ジムリーダーがどのポケモンを持っているか必ず把握してから、一番効果的な手持ちポケモンを育てて挑みますよね。敵を知らずして編入合格はまず見えてきません。初学のタイミングで分析が難しいという方は繰り返しですが、オンライン編入学院の無料カウンセリングで相談することです。時間は有限ですから、予備校をうまく活用してくださいね。

②進捗に合わせて春先〜夏休み後半に演習してみる

おすすめした参考書をもとに学習を進めてきた自分がどれだけ太刀打ちできるのか、この時期に過去問を解いてみることで、自分の立ち位置とゴールまでの距離感を把握してください。学習の進捗をチェックし、必要な修正を行うことができます。

③試験直前に時間を計測しながら再度解く

試験直前には、過去問を解いて自信をつけるとともに、解けなかった問題の復習を徹底します。ここでのポイントは、問題を解くスピードを上げることと、出題傾向を完全に把握することです。

過去問を活用する際は、単に解くだけでなく、解説を読み込み、自分の理解を深めることが重要です。また、解けなかった問題を繰り返し解くことで、着実に力をつけていきましょう。

6. 合格に向けた心構えと合格者の共通点

試験勉強は、単なる知識の蓄積だけでなく、精神的な準備も重要です。編入試験に挑む受験生にとって、モチベーションの維持は大きな課題です。ここでは、合格に向けた心構えと合格者の共通点についても触れておきます。

逆に受からない人の特徴をまとめた動画も共感したので、こちらに載せておきます。まずはもう少し最後まで記事を読んで「合格者の共通点」を把握してから動画を見てみてください。

① 合格者に共通する習慣【継続力と計画性】

多くの合格者に共通するのは、「継続力」と「計画性」です。試験勉強は長期にわたる戦いであり、一時的なやる気だけでは乗り越えることができません。合格者たちは、毎日の勉強を習慣化し、計画的に進めていました。具体的には、日々のスケジュールを細かく設定し、無理のない範囲で少しずつ学習を積み重ねていくことが大切です。

また、彼らは決して焦らず、ペースを守りつつも計画的に進めることで、自分の進捗を常に把握していました。例えば、毎週の目標を設定し、それを達成することでモチベーションを維持していました。こうした習慣は、結果として大きな成果に繋がります。

② ポジティブな思考【逆境を乗り越える力】

編入試験の勉強中には、必ず壁にぶつかる瞬間が訪れます。問題が解けない、理解が追いつかないといった状況に直面することもあります。しかし、編入試験の合格者たちはそのような逆境に対してポジティブに立ち向かうことができる人が多いです。

困難に直面したときに「これは自分が成長するチャンスだ」と捉え、さらに深く学ぶことで克服すること。時には息抜きも取り入れつつ、気持ちをリフレッシュして再び挑戦する姿勢が重要です。ポジティブな思考は、試験本番でも大きな武器となります。

③ 外部スコアの早期取得【余裕を持って専門科目に取り組む】

ここで勝負が決まる。逃げないこと。多くの合格者は、TOEICの早期取得に成功している方が多いです。(あくまで傾向の話。ギリギリで取得して合格する人だってもちろんいます)1年生の春や夏休みの段階でTOEICの勉強を始め、早い段階で目標スコアをクリアすることで、その後の専門科目の学習に集中することができます。

早期にTOEICの高得点を取ることで、2年生以降は経済学や経済数学の対策に全力を注げるようになります。これはかなり大きいですよね。特に、神戸大学経済学部の編入試験は、経済数学での得点が合否を大きく左右するため、ここに十分な時間を割けることは非常に大きなアドバンテージです。

④ 基礎の徹底と応用への展開【土台がすべて】

合格者は共通して、まず基礎を徹底的に固めることから始めています。例えば、「らくらくシリーズ」や「芦谷ミクロ」、「中谷マクロ」などの参考書を使い、基礎理論をしっかりと理解することに注力し、その上で、応用問題に挑戦し、より深い理解を得ることで、試験本番で求められる実践力を身につけています。

基礎を疎かにして応用問題に取り組んでも、十分な成果を得ることは難しいです。むしろ、基礎をしっかりと固めた上で、応用に展開していくことで、より高い得点を狙うことが可能になります。

⑤ 効率的な学習法【復習の重要性】

効率的な学習法を取り入れることも、合格者に共通する特徴です。ただ問題を解くだけでなく、復習を徹底して行い、理解を深めていました。特に過去問を活用し、試験の傾向を掴むとともに、解けなかった問題を何度も繰り返し解くことで、確実に力をつけていきました。

過去問は単に解くものではなく、復習の素材としても非常に有効です。間違えた箇所を中心に再学習することで、弱点を克服し、試験本番での得点力を高めることができます。

⑥ 自分を信じる力【自己肯定感の維持】

最後に重要なのは、自分を信じる力です。受験勉強は孤独な戦いであり、時には不安や焦りに襲われることもあります。しかし、合格者たちは自分の努力を信じ、最後まで諦めずにやり遂げました。

自己肯定感を持ち続けることで、試験本番でも落ち着いて実力を発揮することができます。特に、試験前日に自分のこれまでの努力を振り返り、自信を持って試験に臨むことが、合格への大きな一歩です。

【合格者の"真似"が最短!!】貴重な合格者インタビュー

下記にて、合格者へのインタビュー動画を掲載いたします。合格者がどんなことをこなし、何に悩み、どうやって神戸大学の編入試験の合格を掴み取ったのか、是非チェックしてみてくださいね!

上記のもゆりさんのnoteもかなり生々しい編入受験生の苦悩と成功のエピソードが詰まっているのでとてもおすすめです。こちらも貼っておきます。

また、神戸大学経済学部のお隣、神戸大学経"営"学部の合格者の声も参考になると思うので、下記にて載せておきます。下記の記事が経営学部対策は網羅的に対策方法がまとまっていますので変な有料記事を買うよりも圧倒的におすすめです。

下記は経営学部の合格者インタビュー動画です。

このように、合格者に共通する点を意識し、しっかりと準備を進めることで、神戸大学経済学部の編入試験合格を目指していきましょう。心構えと学習法の両方をバランス良く取り入れ、自分に合った方法で学習を進めることが成功の鍵です。最後まで諦めず、自分を信じて挑戦しましょう!

7. 合格のための4つのポイント

神戸大学経済学部3年次編入試験の合格を掴むためには、戦略的な学習と試験当日の戦術が重要です。ここでは、合格を勝ち取るために押さえておくべき3つのポイントを紹介します。

① 経済数学が勝負の鍵【数学強者になれ】

経済数学は、試験科目の中でも特に点数差がつきやすい科目です。多くの受験生がここで苦戦するため、しっかりとした準備が必要です。TOEICで高得点を取っていても、経済数学で失点してしまうと合格が厳しくなることがあります。そのため、経済数学は他の科目以上に入念に対策することが重要です。

まずは基礎的な理論を「経済数学入門講座」などの教材でしっかりと固め、基本的な問題を確実に解けるようにします。次に、「サピエンティア経済数学」や過去問を活用し、応用問題や試験の出題傾向に慣れていきましょう。さらに、試験当日に備え、時間内に全問解くためのスピード練習も欠かせません。

試験当日は、焦らずに落ち着いて取り組むことが大切です。わからない問題に時間をかけすぎると、他の問題で得点を稼ぐチャンスを失ってしまうため、メリハリをつけて解くことを意識しましょう。

② 基礎の徹底と応用力のバランス【太い足腰でさらなる高みへ】

経済学の試験では、基礎の理解が問われる一方で、応用力も試されます。神戸大学経済学部の編入試験では、基礎がしっかりしていれば6~7割の得点が可能です。しかし、応用問題への対応力が求められるのも事実です。

まずは、「芦谷ミクロ」や「中谷マクロ」のような基本書で基礎を徹底的に固めましょう。これらの教材は、解説が詳しく、理解を深めるのに最適です。基礎がしっかりしていれば、応用問題にも対応できる余裕が生まれます。

応用力を高めるためには、実際の過去問や演習問題を繰り返し解くことが有効です。特に、試験の出題傾向を把握し、それに合わせた勉強を進めることが重要です。例えば、神戸大学でよく出題されるテーマに重点を置いて学習することで、得点力を向上させましょう。

③ 合格の目安は得点率7割以上【とはいえもっと高みを目指せ】

例年の合格最低点は約7割~8割程度です。2025年度は大阪大学経済学部がTOEIC試験利用に変更となったことから、TOEICの合格者平均点が上る可能性も十分にあります。したがって、合格を確実にするためには、7割以上の得点で満足せず、さらなる高みを目指す必要があります。ここで重要なのは、自分の得意分野で確実に得点を稼ぐことです。

試験では、まず自信を持って解ける問題から取り組み、確実に得点を重ねることが大切です。時間に余裕がある場合は、難易度の高い問題に取り組むと良いでしょう。時間配分を考慮し、解ける問題を先に解くことで、試験全体の得点率を高める戦略が有効です。

また、試験の途中で焦ってしまわないように、普段から時間を意識して問題を解く練習を行いましょう。模擬試験や過去問を時間を測って解くことで、時間配分に慣れておくと良いです。

④ 試験直前の確認と準備【準備力が全て】

試験直前には、過去問の解き直しと、間違えた問題の再確認が重要です。特に、自分が苦手とする分野を集中的に復習することで、試験本番での得点力を底上げすることができます。また、試験直前に一度すべての範囲を見直しておくことで、どんな問題が出ても対応できるようになります。

さらに、試験前日は無理をせず、十分な睡眠をとることも大切です。頭をすっきりとさせて試験に臨むことで、実力を最大限に発揮できるでしょう。

8. まとめ(編集後記)

神戸大学経済学部の編入試験は、計画的な学習と確実な準備が求められる非常にチャレンジングな試験です。しかし、しっかりとしたスケジュールと優れた参考書を活用することで、合格への道は確実に開かれます。自分に合った方法で、効率的に学習を進め、合格を勝ち取りましょう!

大学編入情報局は、皆さんの合格を心から応援しています。最後に、試験に挑む皆さんへ。試験勉強は確かに大変ですが、それを乗り越えた先には素晴らしい未来が待っています。焦らず、着実に一歩ずつ前進していきましょう。皆さんの健闘を祈っています!

最後に、オンライン編入学院では、

実際の難関大学編入合格者に

直接個別相談ができる、無料カウンセリングを実施しています。

毎年1,500名以上が参加する

オンライン無料カウンセリングでは、

編入試験のよくあるお悩み、

・何をいつからしたら良いのか分からない

・今からでも間に合うのか不安

・自分に合った志望校・併願校ってどこなんだろう?

こういった悩みを

無料でなんでも相談できますので

お気軽にご参加下さい!

実際に、編入の苦労を経験した先輩と、

直接話せる機会はとっても希少なので、

下記の、合格者によるカウンセリング体験談記事を

チェックしてみてくださいね✨

「今度にしよう」とこの記事を閉じるのではなく、

「今、この瞬間に、行動を起こす」方こそが、

編入合格のチャンスを掴むことができますよ。

繰り返しですが、ぜひ今、行動してください。

☟☟☟☟☟

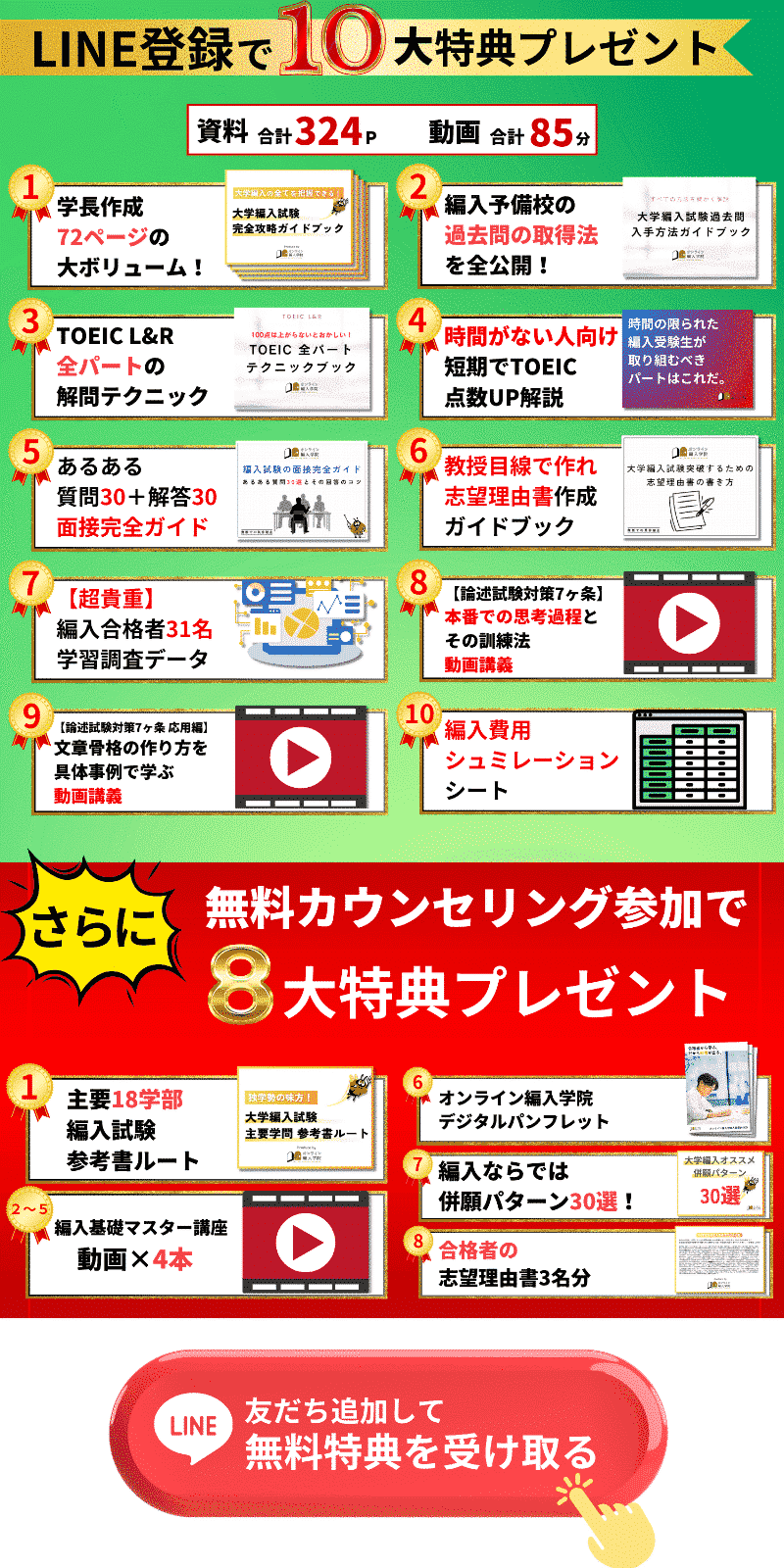

ちなみに!

カウンセリングはまだハードルが高い…

という方も、公式LINEだけでもお友達登録しておいて

絶対に、損はないです。

定期的に流れてくる編入試験情報が本当に有用すぎる…😭

今なら限定のプレゼントも受け取れるので要チェックですよ!

【編入試験の情報を網羅!限定特典受け取りの手順🎁】

①LINEお友達登録して無料カウンセリングを予約

②無料カウンセリングご参加

①②をされた皆様へ、特別なプレゼントがございます!

下記から、忘れずにゲットしよう!👀✊

以上となります。

また、次の記事もよろしくお願いいたします。

次回も、大学編入情報局で役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!