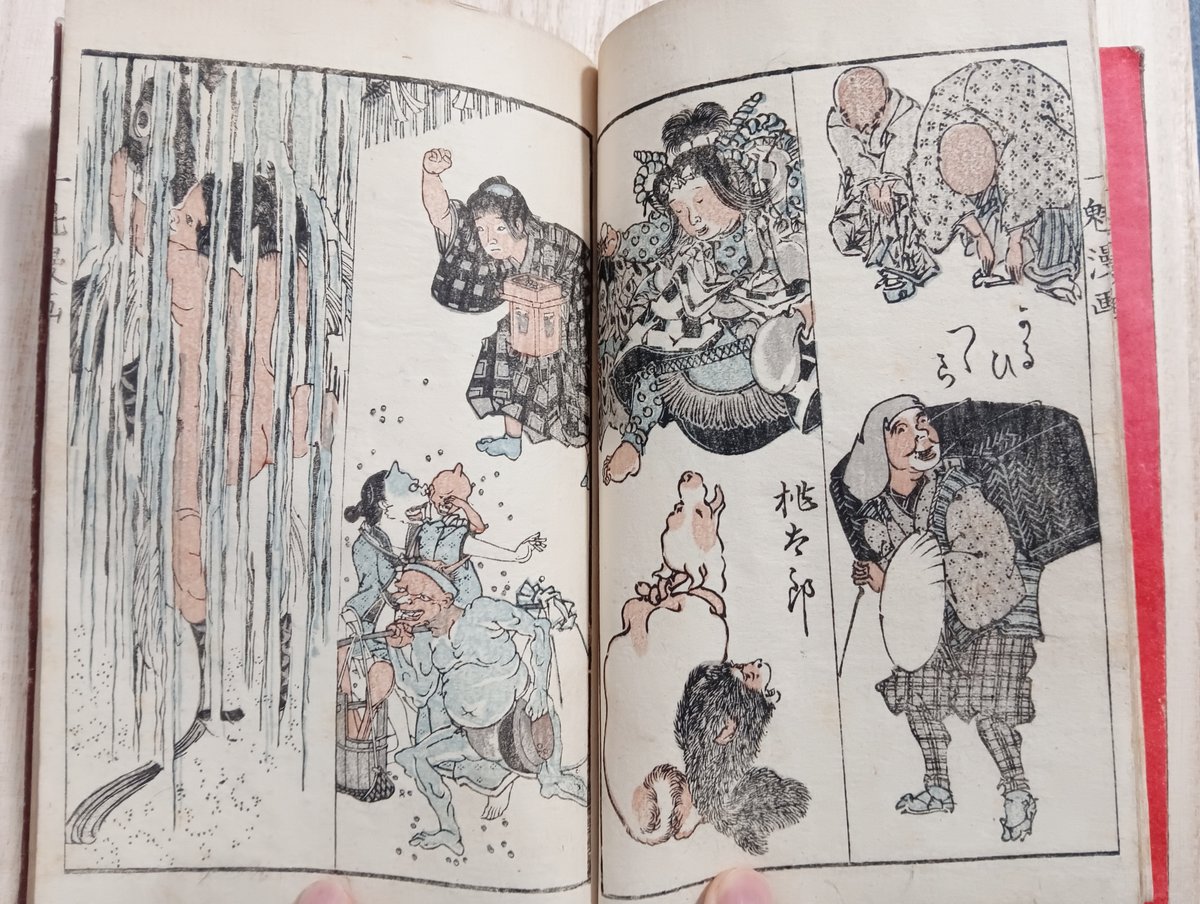

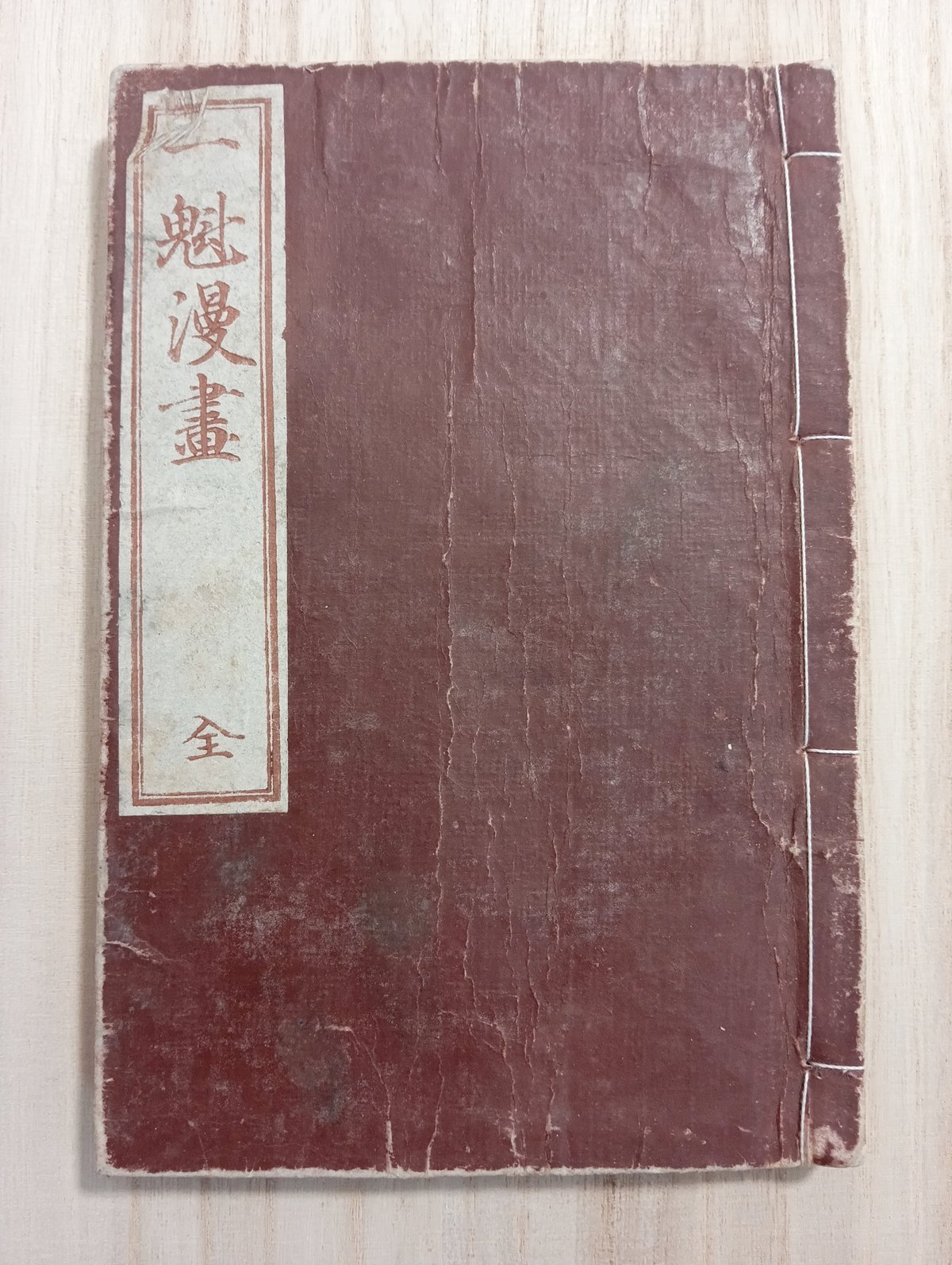

一魁漫画 和本

明治24(1891)年、一魁斎芳年。版元は青野祐三郎。初版は慶應2(1866)年。

一魁漫画は多様な画題を集めた46ページの絵手本。初版には初編とあったが続編は確認されていない。仮名垣魯文による序文が付されている(参考)。

本作には芳年が繰り返し描いてきたデザインが登場する。コミカルな表現も興味深い。

初版本はほとんど出回っておらず、重版も含めて日本の博物館には見当たらなかったが、後述のように大英博物館に所蔵されていた。また、2014年に京都の芸艸堂さんが豆本シリーズで復刊して、以下のように述べられていた。

原本となる「一魁漫画」は、大変稀少な本であり、汚れや紙を食べる「紙魚(しみ)」によって鮮明ではない資料しか残っておりませんでした。

本作は当時も人気があり、初版の後に少なくとも二度版元を変えて(竹内・北澤→青野)重版されたようだ。

明治24年とある

大英博物館所蔵

色は入っていない。

大英博物館所蔵

思うに、日本が現在世界に誇る漫画文化は、江戸期の錦絵の出版文化から脈々と受け継がれてきたものなのだろう。日本の水墨画や陶磁器のような茶道具、洋画は浮世絵ほど世界でアートとしては評価されてはいないようだ、つまるところ大陸や西洋の支柱でありジャパンオリジナルではないからだそうだ。その中で浮世絵は唯一、江戸の庶民文化の歴史の蓄積によって初めて世界でも独自の高度な芸術として育まれてきた。

一魁斎時代に続絵でも描いた