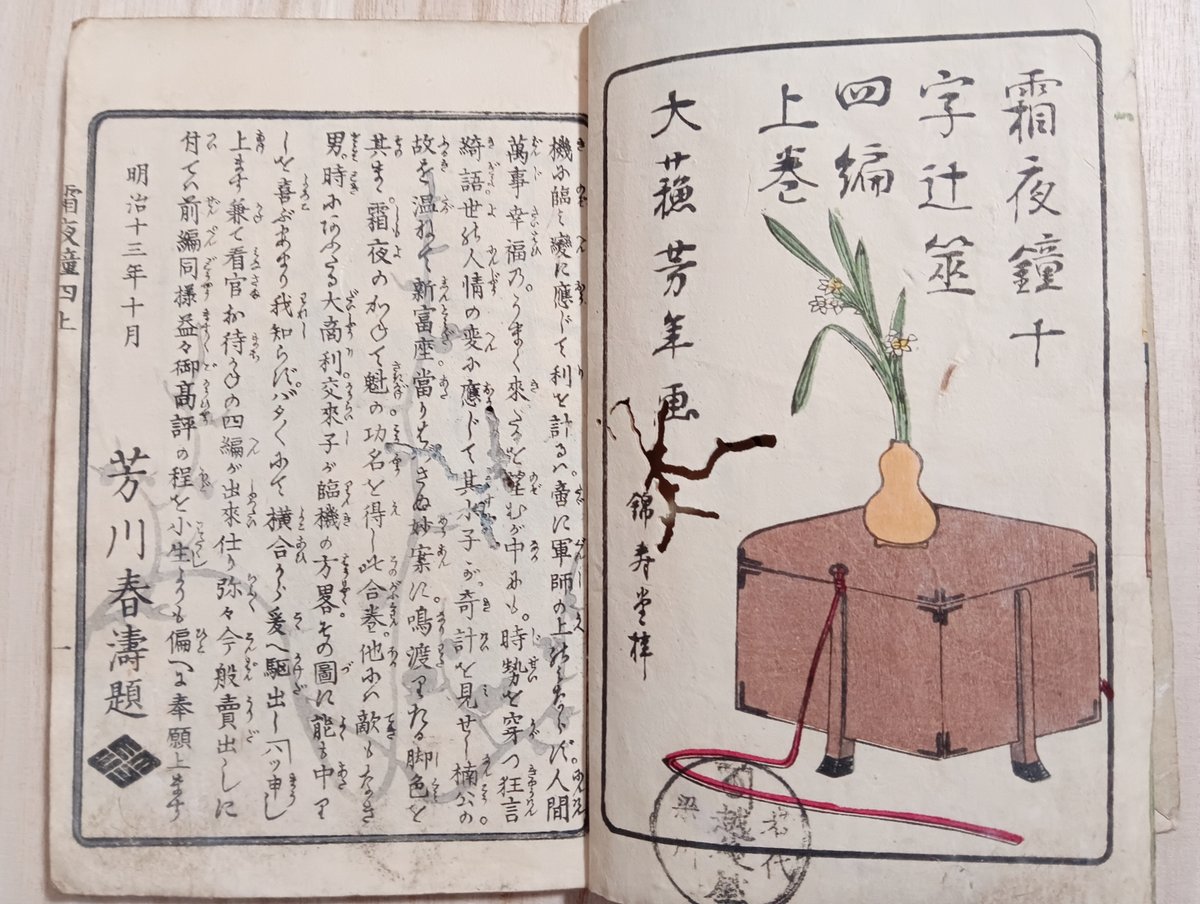

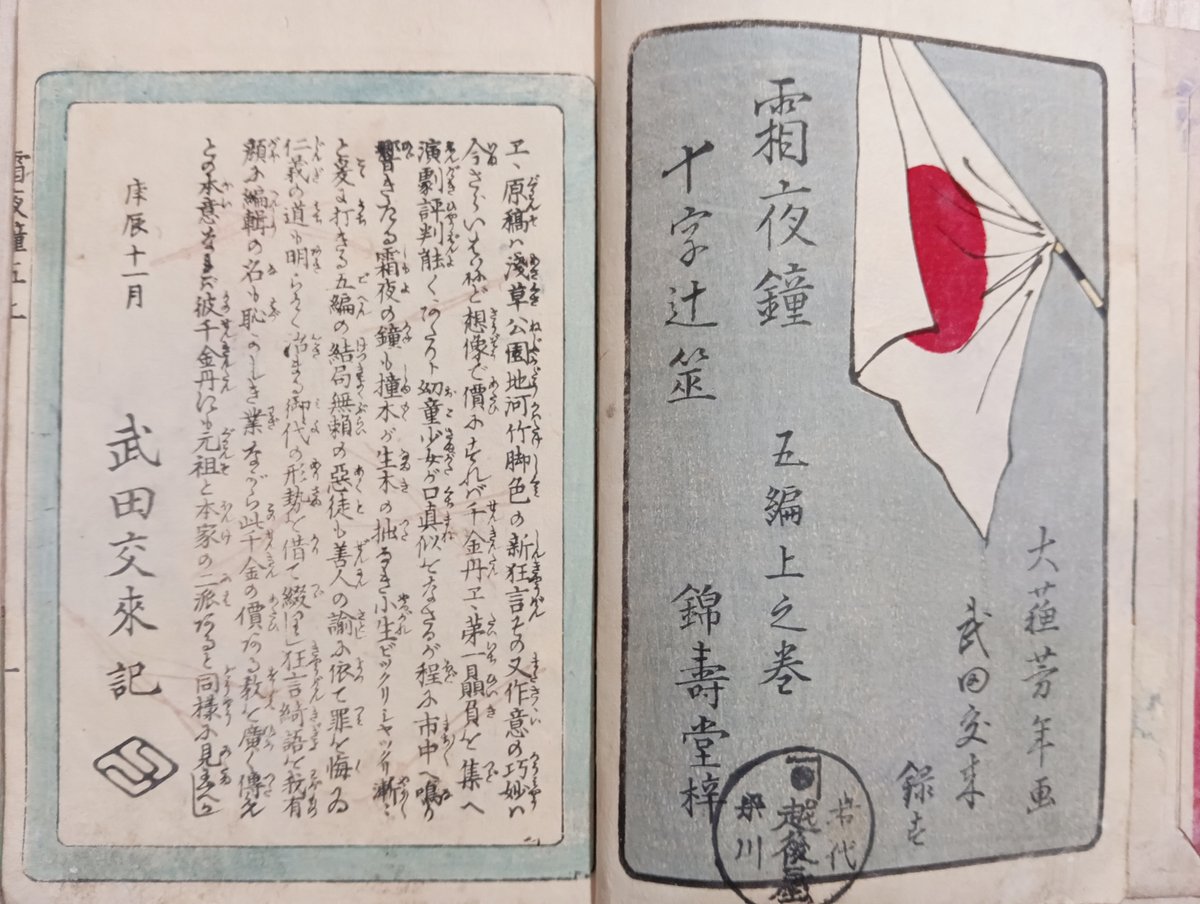

霜夜鐘十字辻筮 和本

霜夜鐘十字辻筮(しもよのかねじゅうじのつじうら)

全五編、上中下巻の全15冊。明治13年。

武田交来・録、大蘇芳年・画。

本作は合巻形式に歌舞伎新報の連載内容をト書きなどを改めて再編集された。河竹黙阿弥のこの読み物は最初から舞台用の脚本としてではなく歌舞伎新報の連載作品として執筆されており、上演と同時期に活版和装の単行本が刊行された。上演時には内容をそのまま小説化した正本写やボール表紙の単行本、活字版の合巻などが浮世絵師によって手掛けられて次々と出版されて当時大きなブームとなった(出典)。

実際の舞台化は明治13年に新富座で行われた。紙面での評価の高さに比べ、舞台での評価は今一つだったようだ。当時歌舞伎の脚本は基本的に非公開で一般の人々が読むものではなかったが、京都や大阪での上演、講談や落語での口演など広く受け入れられた。本作は黙阿弥の散切物の中でも傑作と評価されたが五幕という長さもあり現代ではほとんど上演されていない。ただ、歌舞伎の脚本を一般読者に公開するという新しい試みは演劇史上で重要な位置を占める(出典)。

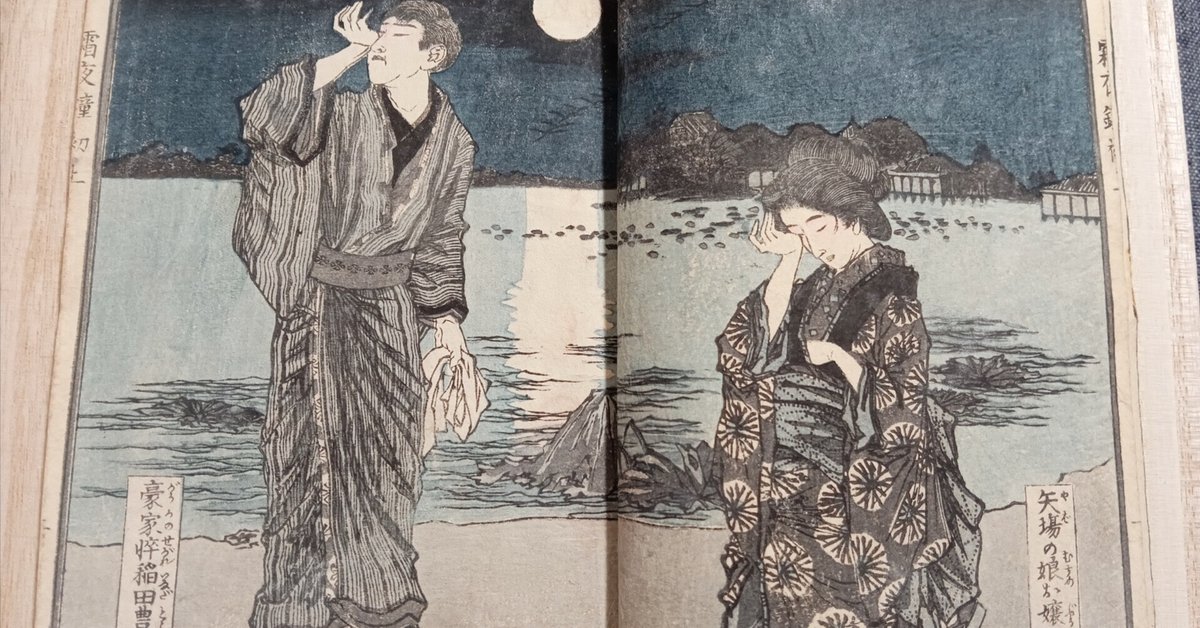

序幕では、三つの事件が絡み合う。不忍池で豊三郎とお兼が心中を決意する一方、根岸では六浦正三郎が妻お浪の密通を責め、お浪は自害。また按摩に化けた宗庵が与七を殺害するという事件も起きる。

二幕は、元花魁のお村(小紫)と正三郎の出会いから始まる。零落した正三郎にお村が同情して金を与える。その後お村は悪党の讃岐の金助に襲われるが、巡査の杉田薫に救われる。

三幕では、正三郎が息子の正太郎を里子に出そうとするが、宗庵に財布を盗まれて窮地に陥る。そこへ旧知の薫が現れ、援助の手を差し伸べる。

四幕は楠石斎の家が舞台となる。ここで様々な因縁が明らかになり、特にお兼が実は正三郎の妹だという衝撃の事実が判明する。

最終の五幕では、与七が実は生きていたことが分かり、宗庵の罪が減軽される。そして正三郎と薫の間にある父の仇討ちの真相が明かされる。最後は楠石斎の知恵により、争いは平和的に解決し、大団円を迎える。

弟子の年方画とあるように見える