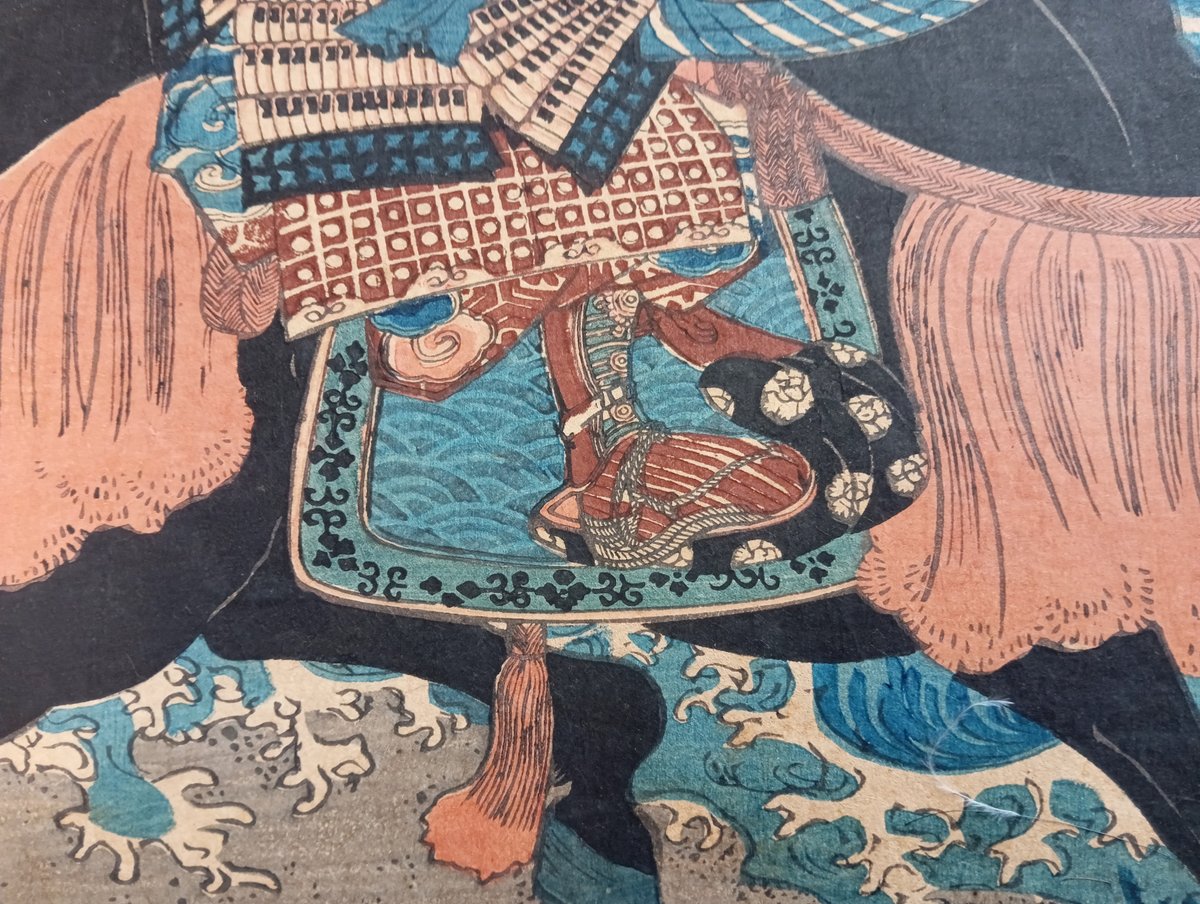

熊谷次郎直実・平山武者所季重 先陣争之図 歌川国芳

歌川国芳・作。後述のように、同構図の作品は多いが、本作は非常に珍しい一枚。

一の谷の戦いでは、源氏方の武将である熊谷直実と平山季重が先陣争いを繰り広げた。二人は義経の部隊から抜け出し、西の木戸を目指して進軍した。熊谷が最初に名乗りを上げたが、敵陣に最初に入ったのは平山であった。この勝負の決着は微妙な結果となり、後々まで二人の間で揉め事の種になった(出典)。熊谷直実は一ノ谷の戦いの一騎打ちで平敦盛を討ち取ったとされる。平家物語にも描かれたエピソードは、武士の非情さと世の無常を痛感させ、後に歌舞伎の「一谷嫩軍記」としても人気を博した。

平山武者所季重

平敦盛

熊谷次郎直実

寿永2年(1183年)、平氏は都を追われ安徳天皇と共に西へ逃亡した後、木曽義仲が一時的に政権を握るが、後白河上皇との対立により失脚し、源頼朝の弟・義経に討たれる。平氏は態勢を立て直し、旧都・福原(神戸市)に進出して京都奪還を目指した。源氏側はこれを阻止すべく、頼朝が平氏追討の院宣を請い、後白河上皇の意向で追討が決定される。

寿永3年(1184年)2月、範頼が生田口へ、義経が一ノ谷口へ進軍し、2月7日早朝に一の谷で戦闘が開始した。一ノ谷は天然の要害で水軍の強い平氏の軍船も守りを固めていたが、義経は鵯越の急崖を駆け下りる奇襲を行い、平氏の陣形を崩壊させる。戦闘は2時間で決着し、平氏は自らの船団に火を放ち自害し、総大将・平宗盛は安徳天皇らと屋島へ逃れ、京都奪還は果たせなかった。一の谷の戦い後、義経の功績に対して後白河上皇が直接任官を行ったことで頼朝との対立が生まれる。一ノ谷の戦いは、源平合戦の流れを決定づけ、平氏の滅亡へと繋がる歴史的転換点となった(出典)。

父・直貞が大里郡熊谷郷(現・熊谷市)の領主となり、熊谷姓を名乗ったことから始まる。2歳で父を失った直実は、母方の伯父・久下直光に育てられ、弓の名手として知られた。保元の乱(1156年)や平治の乱(1159年)では源氏に従って戦ったが、皇居警備に当たった際の困窮から平家の平知盛の配下に入ったことで養父の怒りを買い所領の一部を失うことになる。1180年の石橋山の戦いでは平氏側で参戦したものの、後に源頼朝に臣従し、常陸国の佐竹征伐での功績により熊谷の支配権を約束された。1184年の富士川の戦いや一ノ谷の戦いでは義経に従い武功を立てる。

直情的な性格の直実は、1187年に頼朝から命じられた鶴岡八幡宮での流鏑馬の的立て役を拒み所領を没収される。直実は1190年、敦盛の7回忌に際して高野山に熊谷寺を建立した。1192年に養父との所領争いの際、頼朝の面前で怒りを爆発させて、その帰路に出家を決意した。嫡子の直家に家督を譲った直実は、1193年に法然上人の弟子となり蓮生と名乗り、美作国の誕生寺(1193年)、東海道藤枝宿の熊谷山蓮生寺(1195年)、京都の法然寺(1197年)、西山浄土宗総本山光明寺(1198年)を建立した。その後は、熊谷郷に戻り、熊谷寺で念仏三昧の日々を送った(出典)。

本作かなり珍しい作品らしく、解説はおろか所蔵も見つからなかった。題名も記載なく、仮題である。

早稲田ライブラリには本作と非常によく似た作品が所蔵されていた。嘉永3年(1850年)3月に辻岡屋文助から出版された一谷嫩軍記の場面を描いた作品と解説がある。

「熊谷治郎直実」- 市川海老蔵:本作と顔だけ異なる。

「無官太夫ノ平敦盛」- 市川猿蔵 :本作とおそらく同じ。

「平山武者所季重」「薩摩守忠慶」「岡部ノ六弥太」- 浅尾奥山:本作と顔だけ異なる。

同じ位置に同じ落款が入っている

また、海外でもNationaal Museum van Wereldculturenには本作の習作らしき熊谷直実の肉筆画や、馬の本作に近い絵が確認できた。

つまるところ、本作は役者絵の習作あるいは逆に描かれたものなのかもしれない。題名が入っていないのはそのような事情があったのだろう。