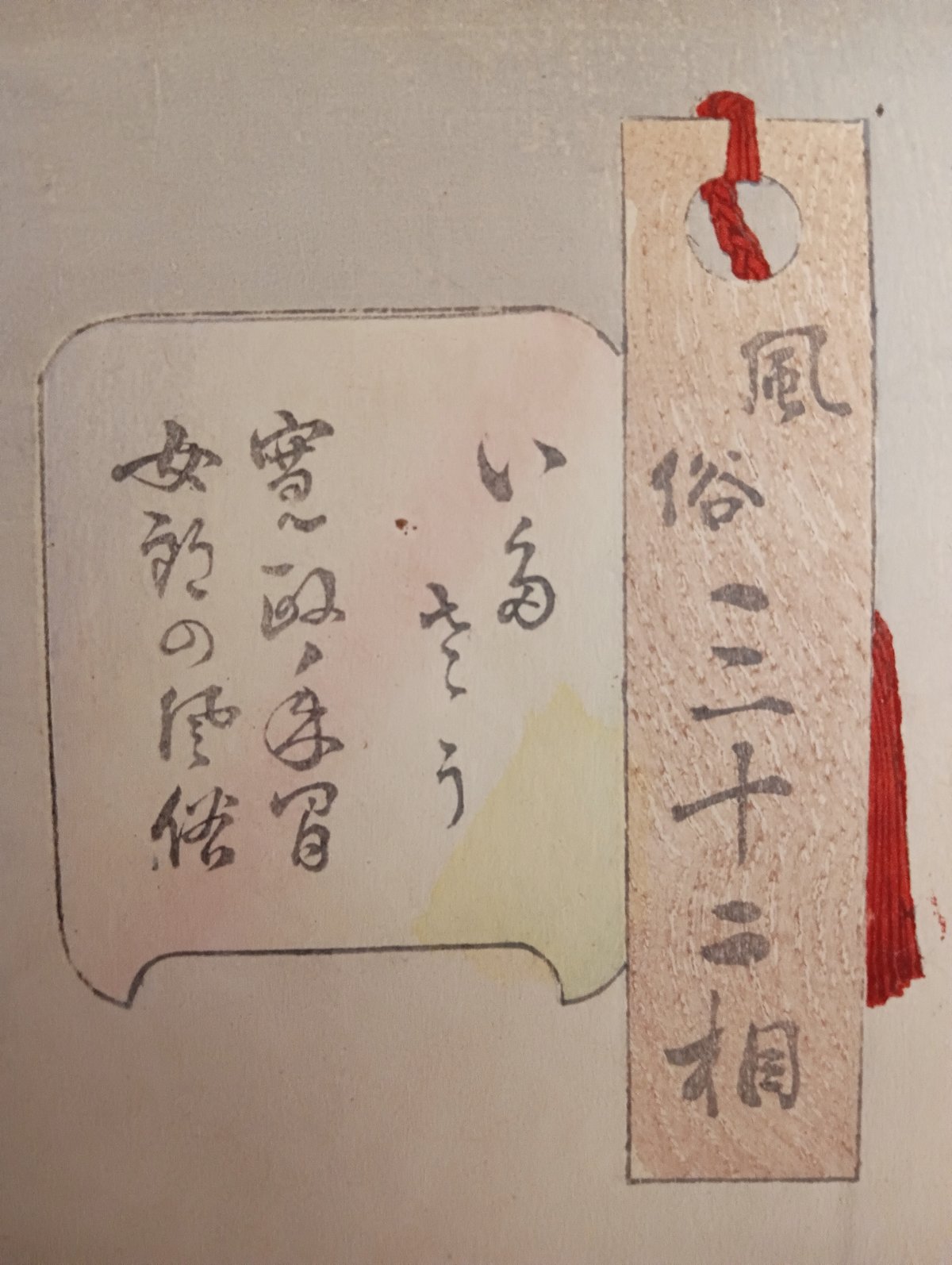

風俗三十二相 いたさう 寛政年間女郎の風俗

寛政年間(1789-1801)の遊女が入れ墨を彫っている。

江戸時代、遊女たちは客との疑似的な愛を示すために「入れぼくろ」と呼ばれる小さな入れ墨を腕や手の甲、親指の付け根などに彫った。なじみの常連客の名前を彫ることで、客の気を引く狙いがあった。

しかし、単なる恋愛感情からではなく、遊女たちが背負う厳しい現実に起因する。遊女の多くは幼少期に親や女衒によって売られ、莫大な借金を背負わされて、返済しなければ年季が延び自由の身になることができなかった。そこで客を引き留めるために入れ墨を施し、客との絆を強調することで常連を確保しよう涙ぐましい努力をしていた。

江戸時代の入れ墨は高価であり、彫師に支払う料金は当時の価値で5〜7両(現代の貨幣価値で約40〜56万円)程度だった。遊女や鳶職は高収入を得ていて決して手が出せないわけではなかった。鳶職に入る若者には、年長者や町内の旦那衆が費用を出し合い墨を入れることもあった(以上、参考)。

毛割は浮世絵の彫師が髪の毛の一本一本を繊細に彫り込む高度な技術であり、 絵師の下絵が大まかであっても彫師の手によって完成度を高める重要な役割を担った。

生え際や襟足まで精密に彫ることは卓越した技量を要するため、親方格の彫師である 「頭彫」 が担当する作業とされた。 毛割には主に 「通し毛」(長く流れる髪を滑らかに彫る技法)と 「八重毛」(櫛で梳いたような生え際や襟足のほつれ毛を表現する技法)があり、特喜多川歌麿 の美人大首絵の時代に発展し、髪の流れや質感がよりリアルになり女性の表情が自然に見える効果を生んだ(出典)。