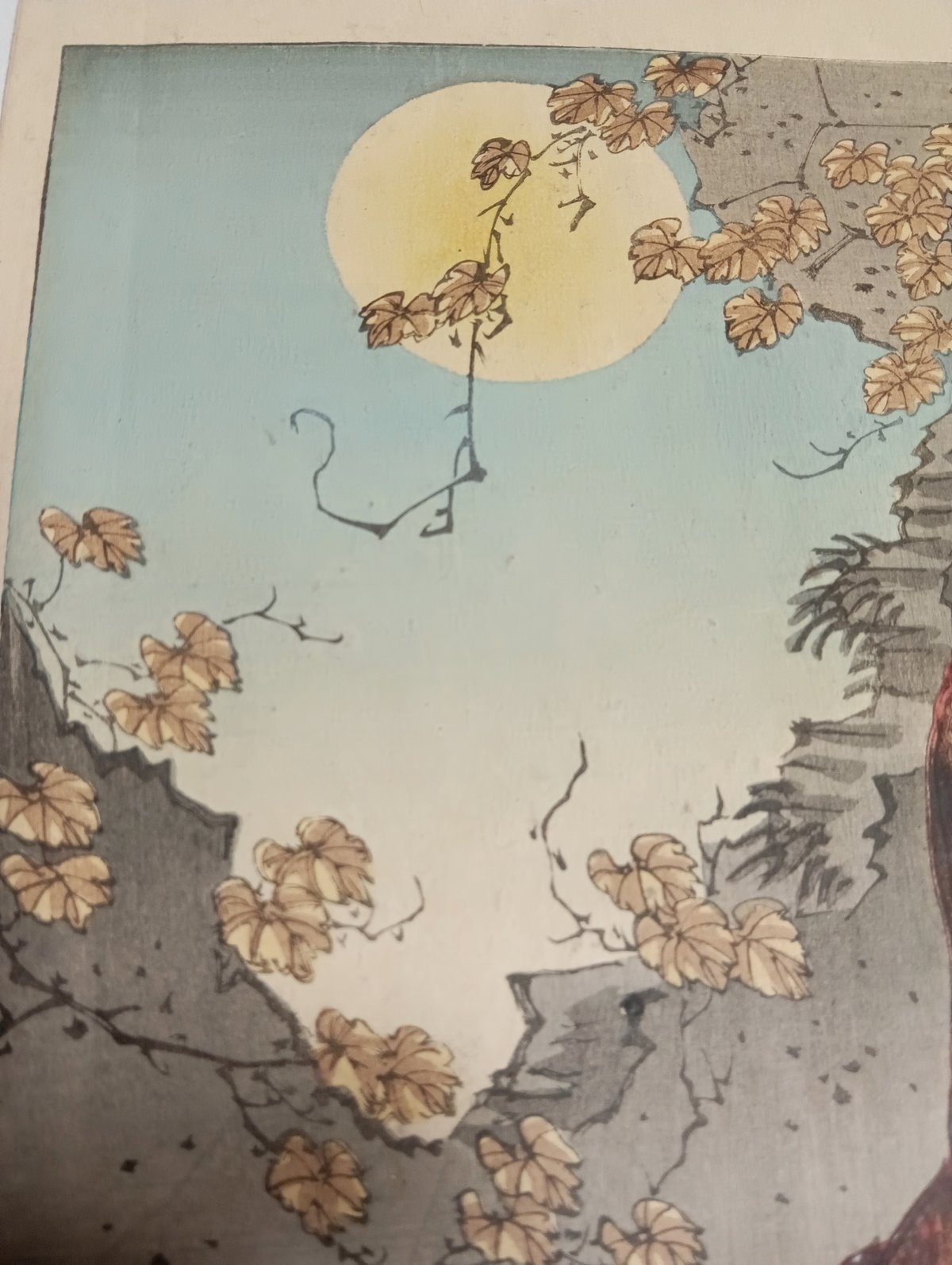

月百姿 破窓月

菩提達磨の面壁九年。

サンスクリット語で"Bodhi"(菩提)は「悟り」、"Dharma"(達磨)は「法」を意味し、「法を悟った者」を名乗ったと考えられる。伝説によるれば菩提達磨は南インドあるいはササン朝ペルシャの王族として生まれ、インドで仏教を学んだ後、はるか東へ流浪の旅に出た。後に慧可を弟子として受け入れ、東アジアの禅宗の開祖となった。達磨の死後に西域から帰途にあった宋雲が片方の草履だけ履いた達磨と出会った、後に達磨の墓を開けたところ棺の中には一隻の履のみが残されていたという。

「面壁九年」とは、嵩山の少林寺で緋色の法衣をまとい、九年間座禅を組み続けた達磨が、手足が朽ち果てながらも悟りを開いたという逸話がある。この姿が後の「だるま」の起源となった。本作の達磨の鋭い眼光で沈思する表情からは、悟りにまだ到達していないようにも見える。

中華文明は現世の快楽を追求する法学、工学、文化の発展に長けたが、インド文明や中東起源のキリスト・イスラーム文明のような精神世界に発展させる形而上学は十分に発達させえなかったのかもしれない。

本作の達磨は南北インドや西域世界よりさらに西の、ペルシャ・イラン系の容貌に見える、もし芳年がそこまで調査して描いたとすればその洞察力は驚嘆に値する。

題名の読み方は、はそうげつ、はそうのつき、やぶれまどのつき等と散見される。