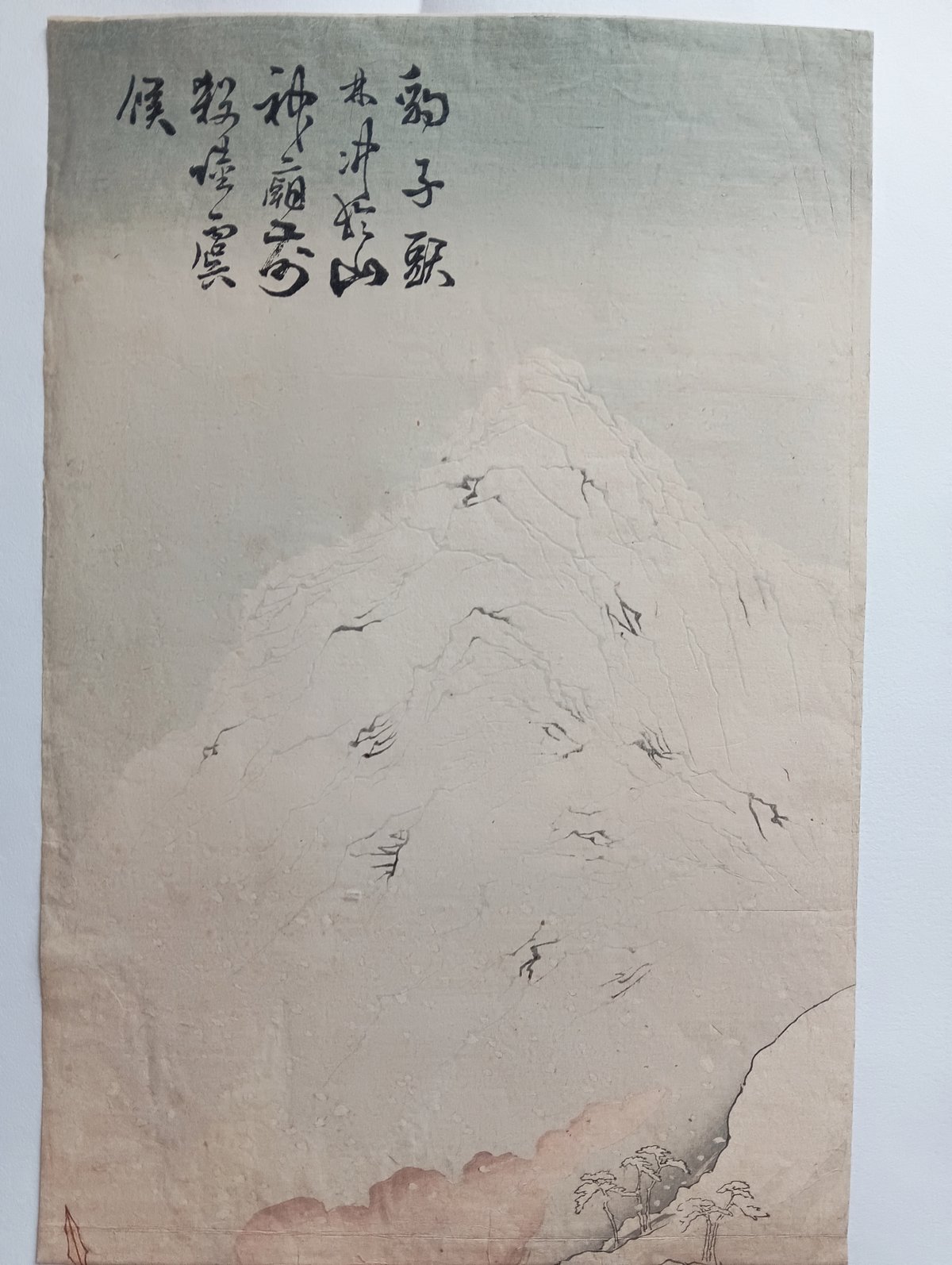

豹子頭林冲於山神廟前殺陸虞候 竪二枚続

明治19年(1886年)。水滸伝より林冲が描かれた、芳年の最高傑作の一つ。

芳年晩年の竪二枚続の連作は、シリーズと銘打ってはいないが、明治18年(1885年)〜明治22年までに計15点が刊行された。松井栄吉版と、長谷川常次郎の再摺り版がある。(出典)。

竪二枚続シリーズのうち、田舎源氏と豹子頭林冲於山神廟前殺陸虞候は上図には背景だけが描かれている(出典)。モノトーンの水墨画や新版画のような静謐な世界を下に行けば、動的な人物の世界が下図に繋がる。晩年にさしかかり芳年の画力が頂点に達した時期の作品である。

描かれているのは水滸伝の場面。林冲は高官の陰謀により流罪となり、流刑先では馬草置き場の管理を命じられていた。寒さに耐えかねて酒を買いに出かけ戻ると、雪の重みで小屋が崩れていた。やむを得ず途中で立ち寄った古廟で休むと、外から話し声が聞こえてくる。林冲を陥れた陸謙たちが、小屋に林冲がいると思い込んで火を放ち戻ってきたところだった。林冲はたちまち陸謙たちを刺し殺し、燃え盛る小屋をむなしく眺めるのだった。(出典)。

林冲は、武勇に優れ悲運で知られる、水滸伝でも屈指の人気を誇る梁山泊第六位の好漢。林冲は開封で禁軍の訓練を任され、エリートとして美しい妻と幸せな生活を送っていたが、高俅親子の陰謀によって運命が狂わされる。権力者の息子・高衙内が妻に横恋慕され、冤罪で遠方に追放され、妻を失いさらに命まで狙われた。しかし敵を撃退し、絶望の中で「逼上梁山」(梁山泊に追い込まれる)を決意し、義賊の拠点・梁山泊に身を寄せる。魯智深ら仲間たちとともに、不正な権力に立ち向かう戦いに身を投じ、理不尽な運命に抗い、正義を追い求めた林冲の物語は、時代を超えて共感を呼ぶ存在であり続けている(出典)。オデュッセウスや義経に共通する古今東西の英雄の貴種流離譚として、民衆から人気を得る要素である。

明治期には直接的な殺しの表現が避けられたのかもしれない。

水滸伝あるいは酔虎伝(忠義水滸伝)は、北宋末期の山東省梁山泊に集まった実在の群盗をモデルに、南宋から元にかけての講談や演劇をもとに施耐庵と羅貫中によって編纂された。現存する最古の版本は100回本で、他に120回本や金聖嘆による批評付きの70回本があり、特に70回本は清代に人気を博した。

物語は以下の4部構成になっている。梁山泊の豪傑たちの行動原理は天子には敵対せず、「天に替わって道を行う」を旗印に掲げ、富者から奪って貧者に与えるという、最後には裏切りによって命を落とすなど、世界に共通する義賊のイメージに合致している。

108人の豪傑が官吏や土豪に圧迫され、盗賊として集結する過程。

豪傑たちが官軍に勝利し、朝廷に招安される。

官軍に加わり敵国遼と戦い、勝利する。

方臘の反乱を鎮圧するが、豪傑たちは散り、奸臣により滅びる。

西門慶と潘金蓮の物語は『金瓶梅』の誕生にもつながり、後世の文学に大きな影響を与えた。一方で盗賊を助長するとして清朝以前には禁止されたこともある。近年では農民一揆を描いた作品として評価される一方、投降主義として批判も受けることもある。(出典)

日本では江戸時代中期以降、水滸伝をもとには日本の文化や風土に合わせて再解釈され、読本や草双紙、演劇にまで広がった翻案作品が数多く生まれ、「水滸伝物」と呼ばれるジャンルが形成された。

18世紀中ごろに登場した読本は、衰退しつつあった浮世草子に代わる新しい文学形式として発展した。水滸伝の受容も本格化し、1728年には岡島冠山による訓訳本が刊行された。冠山の和文訳「通俗忠義水滸伝」は広く読まれた。この時期の他の翻訳者としては陶山南濤がいる。

その後、水滸伝の翻案作品が次々と生まれた。1768年に北壺游が最初の翻案物とされる「湘中八雄伝」を発表し、1773年には建部綾足が奈良時代末期を舞台にした「本朝水滸伝」を刊行した・1777年に仇鼎散人が「日本水滸伝」を発表し、さらに伊丹椿園は「女水滸伝」を著して独自の視点を加えた。

水滸伝物の流行は草双紙や演劇にも波及した。山東京伝は「通気粋語伝」や「梁山一歩談」といった洒落本や黄表紙で水滸伝の要素を取り入れ、振鷺亭は「いろは酔故伝」で世話狂言として翻案し演劇とも結びつけた。曲亭馬琴は水滸伝を基にした初めての読本「高尾船字文」を発表し、人形浄瑠璃や歌舞伎とも融合させた作品を作り上げた。さらに馬琴は1814年に「南総里見八犬伝」の第1輯を刊行し、その後28年にわたり壮大な物語を完成させた。八犬伝は「水滸伝」を基にしながらも日本や中国の歴史・文学を取り入れた独自の世界観を築いている(出典)。

竪二枚続の連作には師の国芳が好んだ水滸伝を題材にした作品が計三作(魯智深爛酔打壊五台山金剛神之図、浪裡白跳張順黒旋風李逵江中戦図)ある。明治の荒波を生きた晩年の芳年の心境は、歴史絵を経て物語への世界、若かりし頃の江戸の邂逅へと戻っていったのかもしれない。