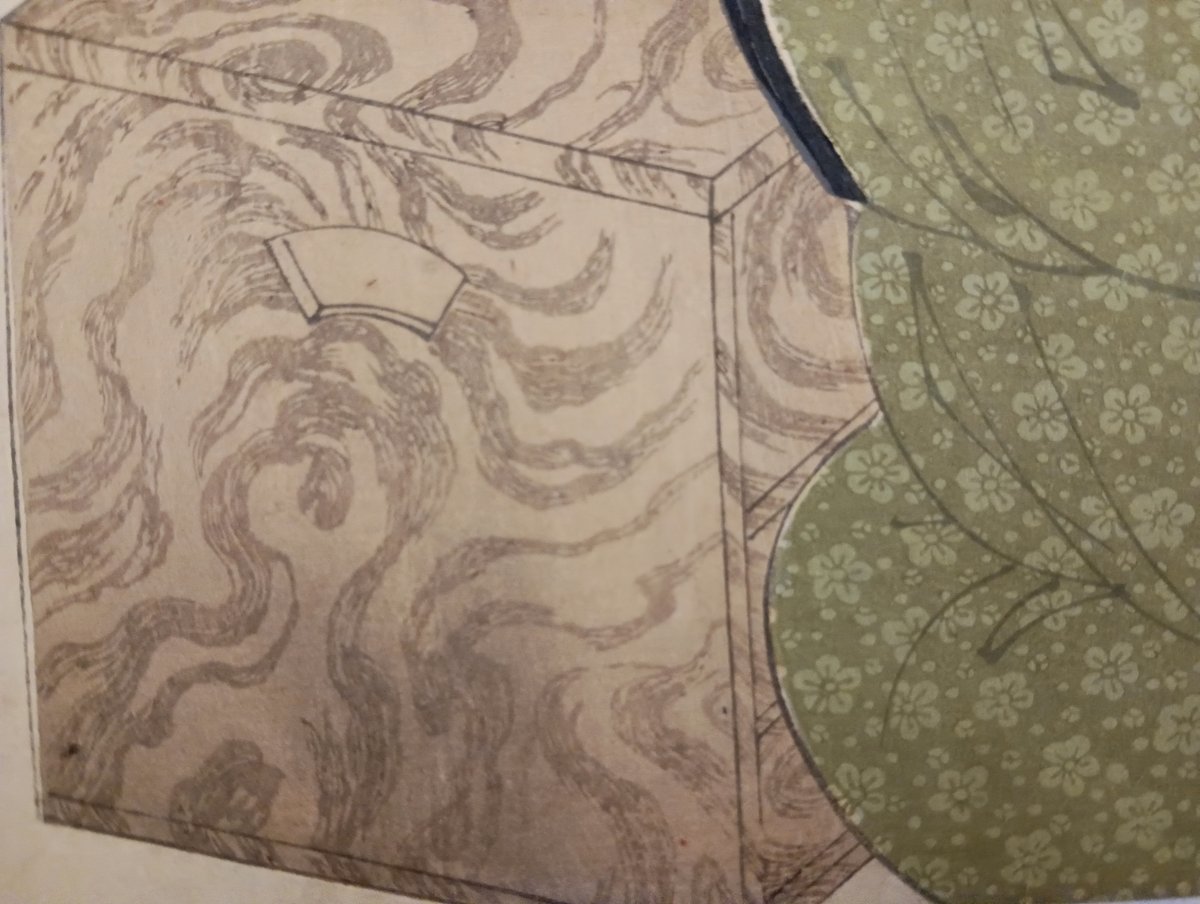

風俗三十二相 あつさう 文政年間内室の風俗

文政年間(1818-1830)のおかみさん、お灸を背中にすえている。

お灸は仏教とともに日本へ伝来し、明治時代に西洋医学が導入されるまで医療を支えてきた。江戸時代には日本独自の発展を遂げ、ヨーロッパとの交易が始まると、日本から世界へと広まった。英語の「Moxibustion」はお灸に用いる「もぐさ」に由来している。東洋医学では、体の不調や病気の原因の多くが冷えにあると考えられ、お灸はツボを温熱刺激することで血行を促進し、自律神経のバランスを整え、自然治癒力を高めるとされる。

お灸に関する最も古い専門書は唐代(650年頃)の『千金方』であり、この時代は鍼が危険とされ、お灸が主流となった。唐から宋代にかけて灸療法が流行したが、元・明・清代になると再び鍼が主流となり、中国をはじめとする多くの国で灸文化が衰退したが、日本では江戸時代に大きなもぐさから小さなもぐさへと改良が進み、鍼とともに医療に根付いた。日本は数少ない灸文化を継承する国となり、現在まで伝統が息づいている(出典)。