多文化共生フォーラムin出雲が開催されました

今回の投稿では、現在の島根県内での海外との関係として、最も目に見える関係の一つである「外国出身者との共生」に関し、出雲市でフォーラムが開催されましたので、これを紹介します。NHKと地元紙で取り上げられ、課題が広く知られるとともに、いろいろと考えるきっかけになったようです。

1 出雲 多文化共生を考えるフォーラムについて

2月3日のNHK松江のニュース及び山陰中央新報の記事より一部を抜粋し、紹介します。

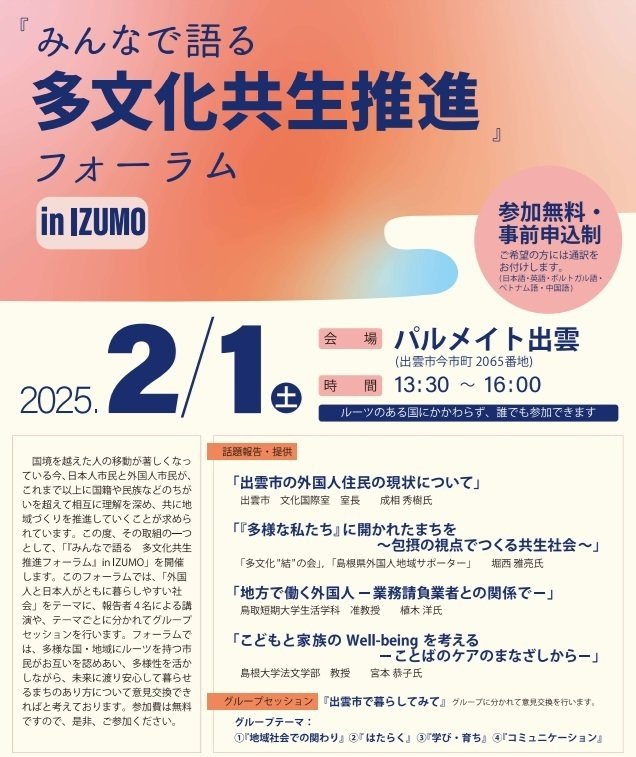

2月1日、約5千人の外国人が暮らす出雲市で、「みんなで語る多文化共生推進フォーラム」があり、出席した約50人が、日本語の話せない両親を持つ子どもたちの支援策など、共生に必要な対策などを考えた。

島根大学法文学部山陰研究センターが主催し、出雲市の「多文化“結”の会」が共催した。

このなかで、同大学の宮本恭子教授は、外国籍の子どもや家族は日本で「ことばの壁」に直面しているとして、日本語を話せる子どもが日本語を話せない家族の通訳をするために学校を休むケースがあると指摘した。

(=「ことばのヤングケアラー」)

こうした負担を軽減するために、外国籍の家族が通訳の支援を活用しやすくすることや、日本人がやさしくわかりやすい日本語で話すことが大切だと述べた。

このあと、グループディスカッションでは、外国人の参加者から、行政などから配られる「お知らせ」が日本語で書かれているため、内容がよくわからないという意見が出され、日本人の参加者は、「お知らせ」にイラストを加えるアイデアを出していた。

学生でブラジル国籍の横田ユミさん(19)は、自らも言葉の壁に苦労したと振り返り「大事なのは、子どもに寄り添うこと。お互いを尊重し合う社会になってほしい」と話した。

2.感想

社会に何らかの課題があるとき、弱い立場の子どもにしわ寄せがいくことを想定し、それを避ける方法を探すべきと思います。

これは、外国籍の方々だけでなく、シングルマザー(ファーザー)で収入が不安定な場合、家庭内で暴力やネグレクトなどの問題を抱えている場合など含め、ざまざまなケースがあり得ます。

①社会として、バックアップする仕組をつくること、②個人として、子どもに寄り添う気持ちを持つこと、の2つがうまく組み合わさるようになってほしいです。

最後に、以前、外国人雇用に関する企業の皆様向けの島根県の支援策を紹介しました。あらためて、これらの支援策の概要をお伝えします。

https://note.com/ondakazuki/n/nff0821e90df2

https://note.com/ondakazuki/n/n7a3700ba2385

外国人雇用相談窓口

島根県庁商工労働部雇用政策課に外国人雇用の相談窓口を設置しています。相談員が常駐していますので、電話等で、気軽に相談していただけます。

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/koyo_syugyo/gaikokujinnokoyo/index.html

外国人雇用支援助成金・支援策等一覧

全ての企業が使える補助金・支援事業が6つ、介護分野限定が4つ、建設業限定が1つ、合計11種類の補助金や支援事業が用意されています(県庁各課と島根労働局・日本政策金融公庫の支援策の合計)。