需要曲線 と 供給曲線

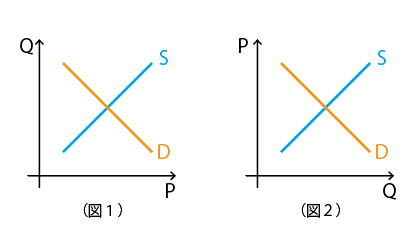

経済を考えるときの基本中の基本といえば「需要曲線と供給曲線」。下のようなグラフである。高校の政治経済や現代社会で必ず出てくる。需要は Demand だから「D」で書く。供給は Supply だから「S」で書く。また、価格は Price だから「P」で、量は Quantity だから「Q」で書く。

この曲線の説明は大抵こういうものだ。

買い手の立場で考えると、価格が下がれば買いたい人が増え、価格が上がれば買いたい人は減るから、需要曲線は右下がりの曲線になる。一方、売り手の立場で考えると、価格が上がれば増産し、価格が下がれば減産するから、供給曲線は右上がりのグラフになる・・・(※)

と。確かに分かりやすい。日常的な感覚ともフィットする。

けれども、最初は分かりやすくても、だんだん分からなくなってくる。なぜだろう? 最初はすんなり入ってきたものが、途中から引っかかるようになるのである。そして「まっいいかっ」と思ってしまう。分かったような、分からないような状態のままで、この曲線をないがしろにする。

さて、何が難しいのか? どこで引っかかるのか? それは右の(図1)と(図2)の違いにある。

(図1)と(図2)では縦軸と横軸が逆になっている。でもこの2つのグラフは、同じといえば同じである。(縦軸と横軸を入れ替えたからといって、D曲線とS曲線が入れ替わる訳でもない。ご確認あれ)

先ほどの(※)印の説明から描けるのは(図1)である。そのくせ教科書に載っているのは(図2)なのだ。そして実は(図1)と(図2)は同じものでありながら、その間にはちょっとした思考の飛躍があるのである。

数学的に言うと、こういうことだ。

横軸=$${x}$$ 軸の値を決めると、縦軸=$${y}$$ 軸の値が決まる。つまり、$${x}$$ が input で、$${y}$$ が output。言い方を変えると、$${x}$$ が原因で、$${y}$$ が結果。つまり(図1)と(図2)では因果関係が逆になっているわけだ。

具体的に言うと、(図1)は「価格によって量が決まる」、すなわち「価格を input すると、量が output される」=「価格が原因となって、結果として量が決まる」という話で、(図2)では「量によって価格が決まる」、すなわち「量を input すると、価格が output される」=「量が原因となって、結果として価格が決まる」という話。

まるで逆だということがお分かりいただけるだろうか。

では、なぜ経済学の教科書では(図2)のように描くのだろう? その訳は「量によって、価格が決まる」という立場に立っているからだろう。つまり「まず価格ありき」ではなくて、「諸条件が動いた結果として価格が決まる」と考えているからということだ。先ほどの(※)印の説明は、そうはなっていないのだが。

(図1)と(図2)は「同じなんだけど、まるで逆」、それを納得するだけでも「需要曲線と供給曲線」を理解しやすくなるんじゃないかと思う。この関係こそが経済学の基本中の基本にして、応用が利いて、あえて言えば「万能のグラフ」である。

◇ ◇ ◇

〜 値段の決まり方 〜

▷ 需要曲線 と 供給曲線

▷ 談合はなぜ無くならないのか?

▷ ご利益 と 利益