私って、どんな人?

私のプロフィール、2種

以前出版した「高校生が学んでいるビジネス思考の授業」に私の「情報科教員」としての〈プロフィール〉を載せた。その後あるイベントに登壇するために私の「数学科教員」としての〈プロフィール〉を出すように言われて書いた。

●「数学科教員」としての私の〈プロフィール〉

私立早稲田中学・高校教諭。数学科と情報科を掛け持ちで担当している。「教員こそ多様性が大事」という信念のもと、個人的にはICT技術を勉強したり趣味に時間をかけたりしながら、職場では他の教員との間でバランスを取るべく他の教員と異なる動きをすることを心がけている。すなわち抽象的・理屈が得意な数学科教員の中にあって、あえて具体的に道具としての数学の使い道を伝えることに熱を上げている。CCCメディアハウスより著書「高校生が学んでいるビジネス思考の授業」を刊行。教科書出版会社・東京書籍のメルマガにて「わくわく! テストの泉」を連載中。

●「情報科教員」としての私の〈プロフィール〉

私立早稲田中学・高等学校教諭。1962年生まれ、1985年早稲田大学理工学部卒業。同年から数学科の教員として勤務しているが、全国の高校で情報科が必修となった2003年からは数学科と情報科を掛け持ちで担当している。情報科の授業では、生徒はおしゃべり可、立ち歩き可。実は生徒同士が操作法を教え合ったり、課題を一緒に考えたりすることを当てにしている。だから、授業の初めに課題を出したら、あとは生徒の間をぶらぶら歩きながら適当におしゃべりして過ごしている。一方、定期試験では「意地でも暗記物は出さない」と言い、「情報科の試験勉強はするな」と言う。でも多くの生徒は試験のあと、疲れ果ててぐったりするらしい。

なかなかうまく書けていると我ながら思う。どこにも嘘はない。誇張も多分あまりない。

なお、私は「売れない作家」とも自称している。この立ち位置を微調整しなければ、と思うこの頃。

中国語の繁体字と簡体字

中国語には画数の多い繁体字(旧字体)と簡略化した簡体字(新字体)の2種類がある。中国本土では現在は簡体字を使っていて、政治体制の異なる台湾・香港・マカオでは昔ながらの繁体字を使っている。

繁体字と簡体字と日本語の漢字はそれぞれ微妙に違う。たとえば「中国語」は繁体字で「中國語」と書き、簡体字で「中国语」と書く。また「繁体字」は繁体字で「繁體字」と書き、「簡体字」は簡体字で「简体字」と書く。

これくらいならどうにか読めそうだが、なかなか読みにくい文字もある。たとえば「漢字」は簡体字で「汉字」と書く。「台湾」は繁体字で「臺灣」もしくは「台灣」と書く。つまり、中国本土では自分たちの文字を「汉字」と書いたり、台湾では自分たちの国を「臺灣」と書いたりするわけだ。

「汉字」という漢字、なんてシンプルなんだ!

「臺灣」という漢字、おぃおぃいったい何画あるんだ?

ところで、拙著「高校生が学んでいるビジネス思考の授業」の「繁體字」版が「臺灣」の出版社から出ている。私に読めるかというと、中国語を読めるはずもないが、本の内容はよく知っているから、漢字を眺めていれば大体の意味は分かるだろう。

でも、そんなことより、こてこての漢字ばかりの本はインテリアとして良さそうだ。みなさんもインテリアにどうですか?

レビュー・コレクション

ワード「高校生が学んでいるビジネス思考の授業」でネット検索すると、いくつかのレビューがヒットします。そのうち、著者としてうれしくなるレビューを集めてみました。

これらのレビューを見ると「バカ売れしてるんじゃないか」というような気もしますが、実際はまるでそうじゃないんです。さて、次なる著作に取り掛かりたいところではあります。

雑誌プレジデントに載りました

2018年6月11日(月)発売の「プレジデント7月2日号」の中の連載「数字の学校」に、私が関わった記事が私の名前入りで載りました。記事のタイトルは「平均寿命よりも長生きする人が多いわけ」。プレジデント・オンライン にも載っています。

その号のプレジデントの特集は「あなたは今、何を学ぶべきか?」です。私としてもとても関心のある内容で、その一部という位置づけで受け取っていただければ良いのだと思います。

プレジデントの想定読者層はビジネスマンでしょうから、社会人の方、大学生の方、そしてその号の内容に関心がおありの方は、ぜひお買い求めになって記事をご覧ください。わざわざ買ってまで読みたいとは思わないという人は プレジデント・オンライン で、もしくは私がここ note に投稿した記事「寿命の平均値と中央値と最頻値」を読んでいただければそれで十分です。

東京書籍のメルマガで連載しています

教科書出版会社「東京書籍」の高校・情報科のメルマガにて「わくわく! テストの泉」を連載しています。2014年4月から毎月1編のペースで。会員登録すれば「東書Eネット」で読めます。

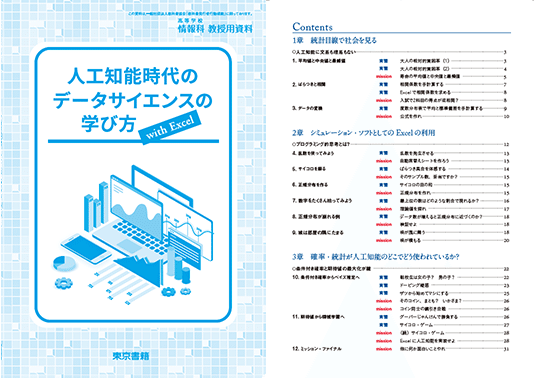

なお、その東京書籍からこのたび小冊子が出ました。タイトルは「人工知能時代のデータサイエンスの学び方 with Excel」。全32ページ、全部私が書きました。

私が勤務校の夏の講習で実施している内容を編集したものです。高校・情報科の教授用資料としてあちこちの学校に配るそうです。ところで、2020年4月から配る予定だったのですが、ちょうどそのタイミングが感染症の流行に伴う休校期間とぶつかってしまいまして、反響やらどれくらいの方々に読まれたものやら、私としてはよく分からないのです。

Yahoo! ブログでよく読まれた記事リスト

Yahoo! ブログ終了(2019年12月)を受けて、note に引っ越ししてきました。Yohoo! ブログには10年以上に渡って、のべ3000件以上の投稿をしてきましたが、その中でよく読まれた記事をリストアップしてみました。

◇ そもそも議論とは何なのか? ← 編集して著書に掲載

◇ 「論う」という漢字、読めますか? ← 編集して著書に掲載

◇ 寿命の平均値と中央値と最頻値 ← 雑誌「プレジデント」に掲載

◇ クマの色は何色? ← 解答編がよく読まれています

◇ 娘の読書感想文に驚いた ← 夏休みになるとアクセス増

◇ 氷点下でも湖の水が凍らない訳 ← 水 H2O の特性に因ります

◇ 星の動きは緯度で決まる ← 太陽・月より、こちらが基本

◇ 2のn乗のザックリ計算 ← 問題演習編にアクセス多い

◇ S字カーブを描いてみよう ← エクセルで描くS字カーブ

◇ ゲーム理論、解き方マニュアル ← ゲームの解き方をパターン化

◇ 中学・技術科の教員免許は取り難い ← 大学生が読んでいるのだろう

◇ 数学を学ぶと論理的になるのか? ← 論理にもいろいろあります

◇ 高校で倫理の授業を置きにくい訳 ← 地理・歴史より倫理・政経を

◇ 4000マイルでどこまで行ける? ← ルールは時々変わります

◇ 日本は父系社会か、母系社会か ← 私としては意外なんですが

◇ 株価チャートで箱ひげ図を作る ← 高校の数学で実用的らしい

◇ 「いちについて…」が変わる ← 陸上競技の大会、今では違う

どれくらい読まれたかと言うと、正確には分からず、感覚で言うしかないのですが、ざっと1日に数件〜20件程度。季節によって急にアクセスが増えるものもあります。いずれもだいぶ前に書いた記事ですから、Yahoo! や Google などで検索してたどり着いた人がほとんどのはずです。

私としてはぜひ読んでほしいもの(自信作!)もありますし、なぜそんなに読まれているのか意外な感じがしているものもあります。いずれにせよ、多くの人に読まれていたというのは嬉しいものです。(でも、今では読めません)

note でこれからも続けます。